2017年,《報導者》推出《廢墟少年》系列,描繪那些從失能家庭中跌落的少年們,如何在困頓中求生。報導後不久,政府啟動強化社會安全網一期,試圖用家庭為中心、社區為基礎的模式接住這些孩子;2021年二期上路,預算從68億元增至407億元。然而,制度擴張的速度,仍追不上家庭結構的快速瓦解與心理健康問題的擴張,更無法預見COVID-19疫情3年對最脆弱孩子的影響。

8年後,我們再度回到現場,看見的是一個更沉重的現實:高風險少年雖被更細緻地分類與監測,卻在校園、社區與網路裡,被更隱微地排除。他們的家,不再是庇護;他們的未來,被丟進黑白模糊的灰階裡。他們不是不想翻轉人生,而是選項太少,誘惑太多,標籤太快貼上,而政府各部會的整合速度和服務量能是否追得上?

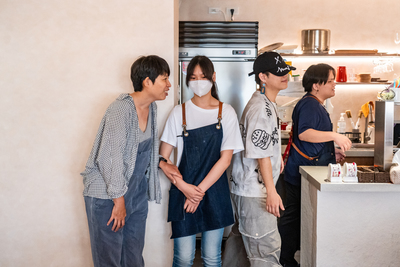

我們追蹤一群曾經或此刻正站在深淵邊緣的少年與少女,以及選擇伸手、不放手的第一線工作者,這些年他們看見什麼?他們為何搶時間、搶人,對抗一個傾向遺忘弱者的世界?

6月中旬的一個上午,林立青、陳又慈興奮地在群組裡分享難得的好消息:「我們把人救下來了」。

陳又慈,43歲,153公分嬌小個頭,是新北市土城區金城教會的輔導員,也是孩子們口中的「又慈媽媽」。過去5年多,她陪伴近70位像語欣一樣家庭失去功能、在社會邊緣掙扎漂流的少年:因隔代教養與家人衝突離家、為照顧身障父母邊讀書邊養家、中輟後被集團利用、被騙出國差點賣掉器官⋯⋯。

陳又慈因緣際會聯繫上林立青,為語欣和這群家庭邊緣且脆弱的未成年人開啟職業訓練,林立青才發現他們是在「虎口奪人」。

林立青說:「你們先前寫的『廢墟少年』狀態,根本沒被解決,我們得從黑道和官府手中把孩子搶救下來。」

「這是現代版的悲慘世界。」──林立青如此描繪。

2017年,《報導者》推出《廢墟少年》系列報導,深入採訪數百名高風險家庭少年,看見少年們如何在家庭失功能後求生存。8年過去,我們看見這類脆弱家庭,以更快的速度陷入流沙。

教育、少年司法工作者,則親自走進現代版悲慘世界。

在雲林一間專收中輟生的中途學校擔任老師18年,張文政見證許多孩子在複雜的重組家庭和「不是的父母」陰影下,失去童年──如一對高度倚賴社會福利生活的父母,為獲取更多報酬,用孩子進行人口交易。

此案發生在6年前,服刑完畢的母親,上個月向中途學校要小孩,說要帶回扶養,張文政無奈地說:「這對夫妻曾把孩子當商品,明顯不適任。不知道這段獄中生活能讓他們改變多少,但父母仍有親權,如果要帶回去我們也無能為力。」

「少年原生環境的巨變讓我們措手不及。」

每一年,究竟有多少兒少生活在脆弱的家庭裡?他們是名冊上的一筆數字,還是被真實看見的一個個臉孔?

2017年年初《報導者》開始追蹤台灣高風險家庭中的未成年人,盤點出家庭裡主要照顧者因貧或病、失業、精神疾患、入獄等各種原因,讓家庭中的孩童身陷高風險的家庭。當時我們看到每年近3萬戶被通報的家庭,牽涉的孩子約4.3萬名;我們目睹為數不少12~18歲青少年成為家庭失能下的犠牲品,他們一旦脫離童年,進入青春期,得開始照顧自己甚至家人,有的很早就走向童工或少年工命運,甚至成為無家者。

- 家庭經濟陷困需要接受協助。

- 家庭支持系統變化,影響家庭功能需要接受協助。

- 家庭關係疏離、緊張或衝突需要接受協助。

- 兒少發展不利處境需要接受協助。

- 家庭成員有不利處境需要接受協助。

- 因個人生活適應困難需要接受協助。

脆家通報與開案數的增加代表什麼?除了家庭議題複雜化,以及責任通報的制度建置,社工經驗16年、目前擔任新北市社會局社工科科長劉彥伯也認為,這是因為社會大眾覺察問題的敏感度也增加了,「看到家庭出狀況而通報的概念變得普遍,也對政府介入家務事的標準降低。」光新北市過去7年的脆家通報總量就從不及10,000件,到2024年已增為將近18,500件。

從2021年至2024年至今,政府每年新開案脆家數約15,000戶(開案以戶為單位),其中,約有5,800戶的兒少被開案服務,意味18歲以下的案主占總開案數約4成,而且進案數微幅增加中;若將全齡脆家案主納入統計,15,000戶脆家裡有超過15,000名兒少生活其中,廣義地生活在具脆弱因子的家庭裡。

以22縣市人口最多的新北市為例,新北社工科督導林映青分析,從前服務高風險家庭,較顯著的需求是經濟困境,為其申請補助是常見的服務方式。現在的脆弱家庭普遍綜合多個脆弱因子,涵蓋孩子的課後照顧、夫妻衝突、就業資源、精神醫療或長照資源等需求,需要更多跨局處資源共同進場,才能穩定撐住一個家。從新北市的脆家統計可見,有30%的脆家需要2個局處同時介入,18%需要3個局處。

除了社會型態與家庭型態的轉變,家庭變得更原子化,支持系統不足,網路和社群媒體的普及,加上3年COVID-19疫情衝擊,進一步加劇家庭的脆弱性。

被生活重擔壓垮的大人,任情緒滲入孩子的世界。而孩子,又能逃去哪裡?

泰山少年培力園是新北市政府長期合作的7家少年中心之一,主任莊宛蒨20年前就開始做兒少工作,服務社區裡的青少年和他們的家庭。她表示,疫情後她接觸到的父母,花更多時間擔憂生計:

「長工時、微薄就業,不自覺地把情緒倒進家裡,孩子首當其衝承受父母的言語或肢體暴力。」

★延伸閱讀:〈走進脆家兒少心理廢墟:用創傷知情,療癒家庭帶來的傷〉

金城教會輔導員陳又慈正是在疫情時開始大量接觸到遊蕩的少年。她先是在公園裡接觸到一群孩子不上課,四處閒逛到深夜,一開始她跟教會牧師陳恆容先請孩子進教會吃頓暖飯,熟悉後幫孩子們買衣服,教女孩用衛生棉,慢慢了解到許多是失親、隔代教養的孩子,長期缺課或慣性中輟。教會在土城,但孩子來自泰山、萬華、中和,多數孩子或他們的家長有被社工開案服務。

狀況不佳的大人勉力活著,讓仍在成長階段的未成年落入「絕望感的循環」。

擔任少年社工15年的蘆洲少年福利服務中心主任高珮熏,描繪近年她遇到脆家少年的樣子:

「玩不起來,真的玩不起來,有時候我很期待他們玩起來,對生活有目標,但現在看到的是對生活沒有目標,沒有策略,爸爸怎麼了不關我的事,家人怎麼了不關我的事。那個『不關我的事』背後更多是不知道怎麼關懷別人,不在乎任何事了,是這世界的人說我很爛,這個年代很爛,家庭很爛,那我就爛。」

網路和社群媒體,更加劇了家庭和兒少的脆弱性。

孩子們不在街頭、不在籃球場,他們遁入手機、短影音與私訊群組的世界。兒少上網時間在疫情時躍升到每週42.7小時。2024年,有87%的兒少擁有手機,平日平均每天上網4.6小時、假日7.2小時掛網。

日光內海青少年兒童發展協會執行長蔣素儀現以台南市佳里區為據點,陪伴兒少。她常看到孩子無意識地滑手機,「孩子用『滑』這個動作,麻痺所有不舒服。」當疫情過去,她終於能跟個案碰面,卻不易重拾過往的互動模式,「會感覺到錯失了某些機會。」

即便家庭功能穩定的家長,都難以確認孩子在網上遇見誰、是否點進不合適的網頁,是否跟跨齡網友出遊。而對家庭功能弱的少年來說,更欠缺數位教養的能力。

中研院社會所研究員吳齊殷在過去20年,持續關注父母教養行為對青少年的影響,看出一個諷刺的事實。他指出,2010年前,社會有一派觀點認為網路的自由資訊、免費課程有機會促成階級翻轉,但近年國內外研究卻顯示,網路反而加深階級落差──中產家庭尚有心理空間陪伴孩子、為其建立生活和行為規範,但為三餐奔忙的父母,休息時全家放空玩手機、玩線上麻將,底層家庭並沒有餘裕做學習。

吳齊殷無奈地指出現實:

「家庭經濟結構的力量太強了,智慧型手機的使用和數位教養的階級落差,加速階級的不平等。」

社會的生態變化讓原生家庭得花更多力氣去辨識外在資訊,當青少年被網路世界帶著跑,失功能的家庭難以協助少年們抵禦。

第一線的教育工作者和社工都發現少年的情況變化很快,已從單一行為轉變為多重行為,而他們墜入黑暗的進程變得更迅速。

- 與有犯罪習性之人交往。

- 參加不良組織。

- 加暴行於人或互相鬥毆未至傷害。

- 藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所。

- 於非公共場所或非公眾得出入之職業賭博場所,賭博財物。

- 深夜遊蕩,形跡可疑,經詢無正當理由。

- 以猥褻之言語、舉動或其他方法騷擾他人。

- 無正當理由跟追他人,經勸阻不聽。

- 逃學或逃家。

- 出入酒家(店)、夜店、特種咖啡茶室、成人用品零售店、限制級電子遊戲場及其他涉及賭博、色情、暴力等經社政主管機關認定足以危害其身心健康之場所。

- 吸菸、飲酒、嚼檳榔或使用其他有害身心健康之物質。

- 觀看、閱覽、收聽或使用有害其身心健康之暴力、血腥、色情、猥褻、賭博之出版品、圖畫、影片、光碟、磁片、電子訊號、遊戲軟體、網際網路內容或其他物品。

- 在道路上競駛、競技或以蛇行等危險方式駕車或參與其行為。

- 超過合理時間持續使用電子類產品,致有害身心健康。

- 其他不利於健全自我成長,或損及他人權益或公共秩序之行為。

- 無正當理由經常攜帶危險器械。

- 有施用毒品或迷幻物品之行為而尚未觸犯刑罰法律。

- 有預備犯罪或犯罪未遂而為法所不罰之行為。

社工高珮熏說:「我們還在聊明天要陪他找工作,但晚上有朋友接觸,隔天一早他就準備飛去柬埔寨。」在脆弱家庭中長大的少年,沒有保護網,她形容那像是一步錯,就落入更深的黑。

不少少年為了自保而攜帶刀具,讓第一線的工作者擔心。陳又慈就經常心驚膽顫地站在高出她幾個個頭的少年中間,要他們「放下屠刀」;她家中的電視櫃最裡層,有塑膠袋和報紙繁複包裹的沉甸物品,那是一般家裡不會蒐藏的數十把刀械和器具:月牙刀、西瓜刀、彈簧刀、鋸齒刀、開山刀,件件像鋒利的兵器,還有甩棍、辣椒水、汽笛喇叭。這是陳又慈從2022年至今,從社區青少年身上沒入的刀具。

2023年12月25日,新北市郭姓國三生殺死同校同學,舉國譁然。當天學校正在慶祝聖誕節,校長剛發完糖果,慘劇在短短數十分鐘內發生。郭生當天手上拿的正是彈簧刀。

儘管距離悲劇已一年半,陳又慈仍記得郭生多年前曾短暫來到距離學校不太遠的教會,「我不會覺得郭生特別異常,只記得他說想去地下盃(機車的飆車競速現場),但沒機會多交談。」後來,校園裡發生殺人案悲劇,陳又慈提醒自己,只要看到社區孩子攜帶刀械,見一個要沒收一個。

雖然社會一直寄望能在兒少進入危機和曝險之前,能透過教育、社區的力量,接住可能墜落深淵的孩子們,不要落入司法。只是,對家庭失能、又失去學力的少年而言,選項太少、誘惑太多。

那些曾跌入深淵裡,而被法院裁定感化教育的司法少年,在外界眼中,他們是窮兇極惡,但對親自入校治療觸法兒少的彰化基督教兒童醫院兒童心智科主任陳力源而言,這群普遍背負創傷經驗與身心議題,家庭、學校無處安頓,醫療也未即時有效介入的少年,經常會成為乳酪理論中層層孔洞連成一線時防線失守的縮影,最終傷了人、也傷了自己。

她當勵志中學校長第一年,一位因詐騙案來到勵志的少年來找她,「他朝著我跑來,大聲說:『校長,我想讀書!可是沒有學校要我。能不能幫我拜託學校,讓我進去讀?』」

這少年順利轉銜入學,一個月後卻打給林家如:「校長我對不起妳,可是我覺得我還是要告訴妳,不然妳會覺得我說話不算話。」原來少年被霸凌而休學:他的抽屜被塞垃圾,桌上被潑飲料、吐口水,考卷被故意打零分,還被同學以「感化生」的身分羞辱。「他問我:『校長,這(我的過去)不都是保密的嗎?』一查才發現,原來是老師事先向全班透露他的背景,要大家別被帶壞。」

少年的感化過往讓他在工作時也遭排擠,接著他離職,飛往柬埔寨加入詐騙集團。

此位少年的遭遇並非孤例。教育現場的現實,常讓他們知難而退。

早在新北市國中生割頸事件前,零星的學生毆打老師事件,就已讓學校端極度焦慮,在那之後則出現更多扭曲的教育現況。

8年前書寫《廢墟少年》時,社會相當程度同理觸法的未成年人;但這幾年,幾個重大青少年犯罪事件,國三生割頸案、激增的少年車手詐騙案件、台版柬埔寨案的少年強控車事件、頻繁的未成年無照駕駛,以及教育現場裡失控的生師衝突等新聞,似乎都讓教育、社區面對外顯行為的偏行少年,採取更為明哲保身的作法。

因為一旦接收偏行學生,學校會面對家長投訴與民代壓力,校長恐在升遷路上「翻船」,老師們也擔心班級經營困難。

一名落實義務教育規定的中學校長受訪時則吐苦水說,學區裡幾乎所有問題學生最後都被送到他的學校,老師們提醒過他要注意,但「我不能違法(不收)啊」。只是這句「不能違法」,讓他在照顧占比約十分之一的特教生或偏行少年時,還得兼顧剩下9成「好學生」的需求;然而,光是那十分之一學生,就已大幅消耗他的教學與管理量能。

當制度與現實彼此抵觸,誰來承擔失衡的代價?

無論《報導者》與多名老師和校長的訪談,或是吳齊殷進入國中現場的觀察,都反覆印證相似的結果:師長認為自己能力有限,如果沒辦法救每位學生,就去救那些「值得」的學生,避免學生被「不值得」的學生影響。

吳齊殷說:「在他們看來那是一個非常仁慈的、高尚的想法,但被嚴重孤立的孩子,到學校就趴睡一整天、趴睡每一堂,一個孩子的未來就報銷了。」

教育界默認卻不願明說的真相是,義務教育應該要「零拒絕」學生,但割頸案後,學校更傾向「軟性退貨」曝險少年和司法少年。

一旦曾跌落深淵,少年的過去就像張撕不掉的標籤,阻礙其復歸常人生活的可能。接受《報導者》採訪的兒少工作者都提到,若能維繫良好的家庭關係、健康的人際連結、規律校園生活或穩當工作收入,不論少年脆弱或偏行的程度如何,仍有機會走上正軌。只是,並非所有少年都能得到這份包容。

雖然政府已能更早辨識出高風險少年,也在各自權責範圍內伸出援手,例如前端的問題預防交由社福中心、學校輔導室、家庭教育中心,失蹤少年由警察局協尋;接觸三、四級毒品或攜帶危險器械交給少輔會;觸法少年交由少年司法⋯⋯但分工細瑣又缺乏整合,讓看不清網絡全貌的工作者不易協作。

社安網雖強調「一主責、多協力」分工概念,由主責社工訂定目標,與協力單位共同改善家庭處境與功能,但實務上主責、協力角色並不明確,還恐成為推諉卸責的理由。當有心的工作者主動串聯資源,建構服務生態系,為少年創造轉機,卻可能被視作多管閒事,最終劣幣驅逐良幣。當家不成家、政府資源又未有效介入,少年可能落入更封閉、排他的處境,成為未被看見的隱憂。

★延伸閱讀:〈一個家16名社工:一主責、多協力,脆家裡的多重分工宇宙〉

8年前,《報導者》採訪《廢墟少年》專題時深入黑工市場,記錄未成年童工在田裡噴農藥,在夜市叫賣,在理髮店一天工作12小時,洗一顆頭只賺45元。如今滑開社群,各種打工、兼職、偏門工作機會透過短影音與限動不請自來,加LINE即可面試,工時彈性,當日領現;更誇大若當上指揮車手領提贓款的詐團「車手頭」,能月領20萬元,少年的金錢觀與價值觀隨之扭曲。

從學徒做起,花3、5年培養一技之長的體力活已缺乏吸引力,連噴農藥的工作都快被無人機取代。官方與民間都在開發未就學、未就業少年的就業方案,卻發現這群家庭失功能、家長早早從他們人生中缺位的少年,連基本進對應退、社交技巧都得從頭教起,又能有多少友善商家願意耐著性子,不斷給少年試錯與學習機會?受挫與自我否定交織,有時就在眨眼間,好不容易拉起的少年,又脫離正規就業市場。

除了法律與制度,更需要一群人──像陳又慈、林家如、蔣素儀、高珮熏、林立青──願意伸出手,走進脆弱少年的世界裡,長期陪伴、傾聽、不放手。

不去看,不代表他們不存在。忽視的問題,終將成為我們的代價。

★延伸閱讀:〈讓我們幫你養活自己──「替代父母」加強少年就業力,連結友善雇主〉

2025/8/20

本專題系列報導刊登後,立法院社福及衛環委員會考察弱勢少年的就業場域,探討職涯發展與勞動權益保障。勞動部部長洪申翰在8 月21日邀集地方縣市、教育部、衛生福利部、內政部、法務部代表召開「全國高關懷青少年職業訓練及就業服務交流座談會」,要求能掌握少年就學就業情況;建立跨部門資料介接及服務結果追蹤回饋,避免個案漏接;提供青少年就業服務應以一案一社工強化陪伴。

另外若因少年無法定代理人或其法定代理人不能或不適合行使代理權時,請地方政府協助開立證明,並運用在地資源提供交通上的協助,讓具有就業意願的青少年順利就業。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。