所有文章(121)

當孩子問「我是怎麼來的?」一場從愛開始的身世告知練習

一項針對400多名精卵捐贈後代的研究發現,及早且有計畫的告知,是影響子女能否正向看待身世的關鍵因素。「就像寫暑假作業,早點寫完,能進入比較沒有壓力的親子關係。」從日本來台借精生女的寺山龍生夫婦,分享他們與女兒聊身世的親身經驗。

精卵捐贈子女身世告知首度寫入草案,能否鬆動家中「不能說的祕密」?

《人工生殖法》迎來上路後最大幅度修正,單身女性與女同志配偶可望適用捐精人工生殖,這代表會有更多孩子直面身世課題。《報導者》採訪家長、子女、醫界與學者,試圖補上台灣人工生殖醫療長期佚失的討論拼圖。

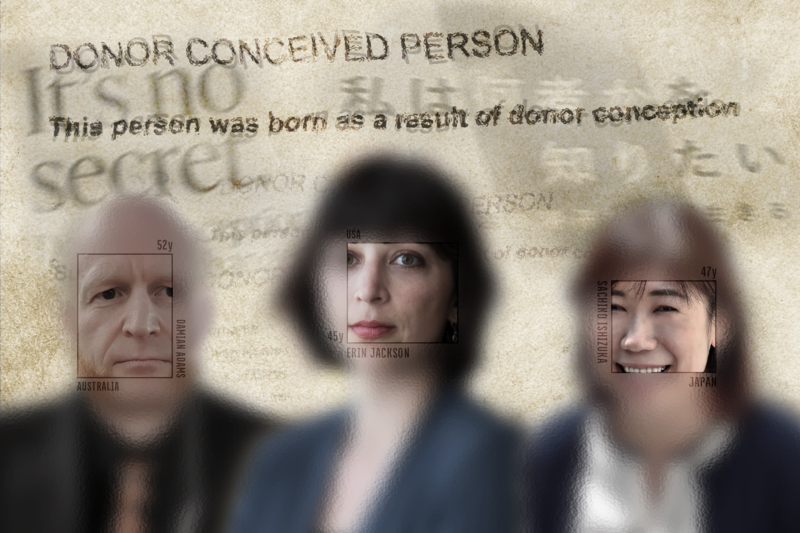

拒絕活在祕密裡:3名精卵捐贈子女的真實告白

《報導者》採訪3名來自加拿大、澳洲與日本的精卵捐贈後代,他們皆是血緣認知權的倡議者。他們想傳達的訊息是:一個人的出生方式不應是祕密,更不能成為阻卻追尋「我是誰」的理由;精卵捐贈後代身世資訊的擁有者,不該是政府、家長或人工生殖機構,而是他們…

我的孩子打我──為何兒少會成為家暴行為人,每年逾4千件通報?

近5年,青少年對父母等長輩施暴(APV)案件,急速成長到年逾4,200件,其中受暴女性占76.8%;除了肢體暴力,精神暴力包括持續尖叫、威脅自殺。想斷開無限循環的衝突劇本,從孩子、父母到專業工作者都需要被幫助⋯⋯

「恢復生活」別再開天窗:南部風雨危機,如何加快社區防災韌性的腳步?

政府由上而下推動、年年演練防災計畫,為何災難來臨時遇到瓶頸?學者說,最重要且根本的,是確實養成民眾的防災意識。當雲嘉南等地區「屋漏偏逢連夜雨」,如何重新思考一個公私協力資源到位的「強韌台灣」?

載入更多文章

看見改變

看見改變

即時追蹤最新報導

開啟文章推播功能得到報導者第一手消息!

開啟通知

即時追蹤最新報導

開啟文章推播功能得到報導者第一手消息!

開啟通知