偏差行為、自願離家、或是踏出矯正機關的青少年,常是社會大眾想要迴避的面孔;但在一群社工眼裡,「丟失少年」代表著社會的失敗,「找回少年」並把他們拉回社會關係裡,才有機會改變青春的生命,阻斷家庭困境的世代循環。

長期以來,「外展」(outreach)是從事兒少服務社工的重要工作方法。去到實體空間,深入少年聚會的公園、籃球場、撞球場、便利商店,找機會與孩子閒聊互動、建立信任,進而帶入協助資源,陪他們走過成長過程中的風暴。只是,隨著網路與疫情的影響,這些工作方式迅速瓦解,「找不到少年」成為社工的普遍焦慮。少數社工試著服務觸角延伸到網路,在遊戲、Discord社群、交友軟體,與一個個「帳號」建立關係,一起解任務、聊日常,從中尋找需要幫助的少年,卻往往在發現問題後,難以進一步連結實體服務。

我們採訪了3位專注在少年工作的資深社工,短短數年間,他們目睹家庭與少年發生哪些劇烈變化?少年去了哪?網路外展有哪些致命傷?社工如何找出藏得更深、更隱蔽的少年,修復他們與家庭、社會的關係?在社工「陣亡率」極高的年代,他們懷抱什麼樣的信念,繼續堅守第一線?

東海大學社會工作學系碩士畢業,高珮熏已在天主教善牧基金會下的蘆洲少年福利中心(簡稱蘆少)待了15年,從菜鳥社工到成為中心主任,在這裡,她找出需要協助三重蘆洲逆境的青少年,鼓勵他們、職業媒合、藥酒癮轉介戒治,以及為少年和他們的父母提供家庭諮商。

不論大人小孩都習慣喊39歲的高珮熏「珮珮」,對她來說,來到眼前的少年不只是一位被社會局「開案」服務等著被「結案」的數字。社工們陪伴逆境的少年通常是3年,等待他們穩定。她無法忘記COVID-19疫情期間第一線社工感受到的痛苦:「平均每3個月聽到又死了一個小孩,被捅死、被誤殺,又或吸毒死在家裡,青少年生命默默地結束了,但(社會)沒有人在乎啊,完全沒有人在乎。」

從陪跑,到陪活,她們現在小小的心願是希望少年好好活著。

我記得2017年時,台灣社工界都很認真做外展,我們在籃球場、撞球場,或學校旁邊的炸雞店飲料店,只要出現在那,就遇得到孩子會聚在一起聊天吃東西,那時找孩子算很穩定。

這幾年網路改變了很多,我們的外展工作慢慢地萎縮,特別是疫情時一直到疫情後,幾乎找不到少年了;少年很習慣在網路上交友和接受資訊,他們也不再有耐心待在外頭,可能在戶外太熱或太冷,同一個地方會很快感到無聊,他們很怕無聊。

找不到少年的高峰在2021年,狀況至今沒有好轉。外展工作對做少年社工的工作者來說,是很重要的手法,我不想放棄。後來外展前,我們得做更多功課,去找鄰里長,了解社區狀態,詢問學校,孩子們下課後的動向;根據這些資訊,我們發現現在青少年,都聚集到KTV或者是朋友的家裡。

後來我們把外展的範圍拉大,以前走到學校外的500公尺,現在拉大到方圓2公里的地方,路徑很長,同學下課會經過的路,在那邊聊兩、三句停留5分鐘後就離開,我們就抓住那5分鐘的時間,跟著學生的動線,拉出幾條路線,雖然聚點相較以往變得很零散,但我們就在河堤、公園的點安排社工,聽起來有點恐怖(笑),但社工就每週會出現在那些地方,介紹蘆少。我覺得很重要的是要友善真誠,我會說:「你好我是蘆少的珮珮,我們是社工,想要讓大家認識我們的中心。」

外展工作一個很大的重點是,我們不認識他們,但要先從外顯行為來判斷,例如說孩子的頭髮很久沒有洗、黏在一起,身上有味道或狀況不好,不易被同儕接受的,我們會特別去「搭訕」他。了解少年狀況後,把他從那個一、兩公里外的地方,帶回蘆少附近公園的小據點,在裡面創造一些好玩的遊戲,現在孩子也不太知道要怎麼玩,就從簡單的閃電布丁──類似紅綠燈的遊戲──開始,讓他不會產生抗拒。

真的是從2021年開始,我們都是用生命在拉著,因為去到過往少年聚集的點,真的沒有少年,完全沒有。

我做少年社工15年,很少會感覺少年不喜歡玩,以前我希望他們少玩一點,但現在真的期待他們玩得起來,因為你知道,一個人玩得起來,就開始有判斷,有生活目標,不管是要賺錢,要幫家裡還債,會有比較清楚的目標和實踐的策略。但現在少年更多的是生活沒有目標,不是因為不想有,而是他不知道應該有什麼,又或者說,這世界的人都說他很爛,說這個年代很爛,所以他就爛。甚至有孩子跟我說,他不用活著也沒關係,但他說他想死也不知道怎麼死。

家庭環境和社會變化,讓青少年好像看起來變得很複雜。我快40歲了,現在我們在幫忙的青少年的父母,有很多是像我這個年齡的家長──這一輩有不少會出現自殺念頭,有些家長甚至是在孩子面前自殺死亡,有嚴重的中年問題,孩子因而一直瘋狂地接受大人不適的語言和行為。

所以孩子常說I don't care,死就死,真的好像是完全絕望的。家庭因素以前也有嘛,但變化的是現在的大環境更不友善,這群少年一直感覺到這世界覺得他很爛,有種普遍的氛圍說他是「8+9」啊,是猴子啊,他們遁入網路世界裡看小紅書,好多傳訊息是傳簡體字,根本不再閱讀,IG的文字都是極限了,他只能看圖,他們要做出好的判斷變得更難。

他們也很不喜歡失敗的感覺,只要有一點點挫敗感,他們就跑走。我們現在連辦一些歌唱比賽,少年們只要想到等一下會挫敗,就不想參加了,他們會說這樣子很煩。所以我們很努力在可以的範圍內,讓他們接受一點點挑戰,不要習慣半途而廢。

我們常接觸學校老師,但我認為學校老師已經無法hold住現場了,因為老師教學很辛苦,被學校制度考核,一個班級只要出現一個有狀況的少年,一個學校就算只有十位有狀況的少年,就足以讓學校瘋了。沒有其他資源去協助的話老師根本忙不過來。

讓少年穩定下來的工作需要長時間,要有人下去陪著他們一起做。像我做工作媒合時,很多廠商不喜歡用這群少年,我們唯一談判的籌碼就是:如果這孩子去工作,前兩週我會請社工陪在他身邊,跟他一起去上班。你沒有陪少年,廠商會沒有安全感,我們有過社工陪少女去美髮店工作三個星期。

可能有不少人在心態上覺得,這樣子的少年不用救,或是質疑花力氣救究竟有沒有結果?但我從來沒有放棄的原因是,如果沒有人關心他的結局,那結局就是死掉而已,他們消失在這世界上也不會有人在意的。

我先前在工作時,也去學了當代藝術,學了5年,2018年曾在一間咖啡廳辦了一個跟少年有關的展覽,其中一個作品叫「當我們都死亡」,當時我去查青少年死亡人口,政府沒有統計青少年死去的真正原因。台灣近年的統計 ,有對青少年死亡人數做初步分析,但在實務現場,青少年因為吸毒、被誤殺、鬥毆死亡,在統計裡大部分是被歸為「非病死或非自然死」,死因無法被談清楚。

為什麼會這麼有感,是因為在疫情那期間,在開案中或結案的少年裡,我們看到的是是每三個月死一個小孩,少年被捅死或在家裡吸毒吸到死了,或是被誤殺,平均每三個月死一個人。

他死了如果被報導,網路留言會有人只會說這人就是8+9啊,就是不該在這世界上。我認為沒有人在關注他們,只要他們沒有辦法成為國際志工或是學習和才藝很厲害的人,都不會被關注,沒有人在乎他們。

其實我不只是想知道「有多少位少年死亡」、「死因排名是什麼」這些數字而已。我們更想問的是──這個少年,他到底經歷了什麼?

當統計裡寫著「事故傷害」、「自殺」或「其他原因」,我們更在意的是:這個事故是怎麼發生的?是不是因為他一直在街頭遊蕩沒有人保護他?是不是吸毒、被追趕、鬥毆,還是那天他根本沒打算離開世界,只是沒人注意他其實已經在呼救?

我們想要的不是一份冷冰冰的統計報告,而是能看見少年真實故事的數據。我們需要分類得更細緻──誤殺、吸毒過量、幫派衝突⋯⋯因為只有真正理解死因背後的生活困境,社會才有辦法預防下一個少年的離開。

我們也常問:「那些不見的少年,他們後來去哪了?」是不是逃家後流浪?是不是跨海被送走?是不是被誰藏起來了?我們關心的不只是死亡,更是那些「沒有出現在報告裡」的失聯孩子。如果政府要做死亡分析,期待的是帶著關心、對生命有感的統計方式,不是為了數據而數據,而是要帶來真實改變的數據。這才是真的在關心少年。

我覺得他們好年輕,如果可以被好好的照顧和引導,真的是有機會的。我不企求他們變成多厲害,但他們如果能為自己的人生負責,這也就夠了。

我們如果能影響一個大人,讓他們加入支持系統,一起跟著承接這個孩子,那就有機會保住孩子,不會默默死去;我都跟我的社工分享說,不能放棄,因為孩子只有我們。

31歲的冼曜庭是香港人,5歲隨父母從香港搬到台灣,在基隆長大。中山醫學大學醫學社會暨社會工作學系畢業後,他加入「乘風少年學園」,7年多來陪伴過藥癮、逆境少年,現為「乘風少年基隆塢」社工督導。「冼」的粵語拼音讀「sin2」,大家都叫他阿信。

「基隆塢」的誕生,源於乘風少年學園在新北市的外展經驗。當時發現不少來自汐止、瑞芳、平溪的少年,深夜騎著機車,前往地緣相近的基隆,在網咖與撞球間流連,而當地缺乏外展社工。坐落在三坑車站附近的基隆塢,自2017年正式運作以來,參考香港的「深宵外展」,由社工在日落後開著行動基地般的外展車,陪不想回家的少年打球、玩桌遊、聊心事。當少年離開街頭,遁入更隱蔽難測的網路世界,社工們追進手遊、交友軟體,看見更深層的風險,也發現自己的服務極限⋯⋯

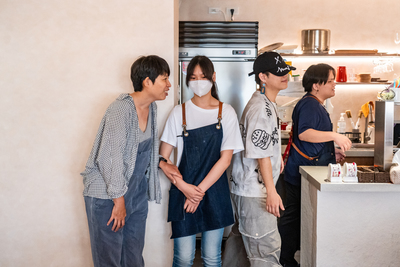

嗨,我是阿信,這位是社工阿仁,我們今天要去基隆的八斗社區做夜間外展。我們基隆塢共有3位社工,我跟阿仁負責外展,社工小歐則做社區培力服務,舉辦許多好玩的少年、親子活動。

基隆塢目前每週有兩天夜間外展,時間是週二與週四傍晚5點到晚上8點,正好是少年的下課時間。我們會帶著桌遊、小點心跟飲料到中學附近的便利商店跟孩子一起玩,天氣好的話,會到社區球場跟少年打球。外展很受天氣影響,天氣一差,少年就不會出現。基隆這多雨的城市,對外展來說滿挑戰的。

今年我們選擇基隆的百福、八斗這兩個社區做外展,因為它們離基隆市區比較遠,休閒資源相對少,問起少年下課後去哪,很高機率回答「沒地方去」,天氣好去球場,下雨就回家。

學校旁的便利商店是我們常去的外展場域,一些少年回家前會在這連wifi打手遊。但再待久一點,就發現有少年直接在這解決晚餐,然後到別處閒晃。這裡有滿多家長在附近的瑞芳工業區從事物流等輪班制工作,孩子就算回家,家裡也空蕩蕩的。

今天是我們今年度第三次來到八斗,所以帶了互動型、快節奏,能快速炒熱氣氛的桌遊,大家一玩開,原本在隔壁桌滑手機的少年也好奇湊上來。等我們跟少年混熟,就會帶一些比較內在探索的卡牌,當發現他心情不好,就拿出來玩,看他願不願意說說自己怎麼了。

閒聊過程,我們會請少年推薦他們平常出沒的地點,例如某個適合喝酒的海邊,某間KTV,最近有少年告訴我們某社區大樓裡有個免費的撞球間,看起來是大樓公設,但有少年聚集,我們就去那找少年打撞球。說是打球,其實是藉機觀察環境中是否有危險因子。

球打得好,外展才會成功嗎?這倒未必。遊戲、打球,都是認識少年的媒介,玩得好當然加分,但外展社工最厲害的是那張嘴,也就是與少年聊開後,進一步建立信任、了解需求、連結資源的會談技巧。不過我的撞球確實是在外展過程中練起來的,起初打得太爛,被少年嗆爆說不想跟我打,所以我很認真跟他們學。

我們離開前,會自介是乘風少年基隆塢的社工,告訴少年,如果你們今天不想回家、回不了家、失戀、很不開心、很想死,都能找我們聊聊,我們陪你想辦法。我們會用乘風少年的帳號加少年的IG,這樣少年就知道我們下次會在何時何地出現。

我們每年接觸的少年約1,000人次,社工會依危機程度做風險分級,其中約有1成少年需要實際提供服務,需密集服務的約20人。家庭、人際、就學與就業困難是少年的常見煩惱,我們會協助他們自我探索、找工作、提升應對進退的能力,必要時入家協助。

2017年規劃基隆塢時,我們想像的不只街頭夜間外展,還包括網路外展。因為那時遇到的老師、家長,愈來愈常提到孩子都躲在房裡上網。我們看不見少年在跟誰互動、瀏覽哪些不適當的內容,而這「看不見」伴隨許多未知風險。從前的實體外展手法,似乎不夠貼近這世代的少年,我們得進到網路世界找人,而台灣極度缺乏有網路外展經驗的社工。

香港很早就開始做網路外展,在遊戲、社群媒體主動出擊接觸少年。2016年,我同事飛去參訪香港小童群益會、香港青年協會等有提供相關服務的NGO汲取經驗,回台灣後,我們先針對少年常用的網路平台進行特性調查,規劃出在遊戲、社群媒體、交友軟體與少年的互動方式;也開YouTube直播,以及能一對一會談的「解憂會客室」,吸引更多少年找到我們。

和實體外展概念一樣,網路外展社工不必是頂尖玩家,重點是能透過遊戲建立關係、觀察少年性格與需要──組隊打怪時,他為何總當先鋒,幫隊友扛傷害?為何對「贏」如此執著?突如其來的憤怒語言或下線消失,又代表什麼?我們也會在遊戲中設計分工任務,例如在《Minecraft》一起蓋一棟房子,從中觀察團隊合作與人際互動。

當對方願意多聊,我們會揭露身分,確認對方是否為我們的服務對象,也就是12歲以上未滿18歲的少年。不過若對方是成年人,我們不會直接丟下不管,還是會一起釐清問題,提醒可運用的資源。

這就來到網路外展的一大困境:我們花很多時間與「帳號」建立關係,卻無法在第一時間得知他是不是青少年。在實體外展,可能需要4、5次,每次2小時的見面,才有機會建立信任,網路上的互動時間零碎且難以量化,常需花上數十次短暫對話,才有辦法跟一個帳號變熟,進而了解他是誰,是很高昂的時間成本。

關係建立後,當少年提出服務需求,我們也不一定轉為面對面的服務形式,因為有些困境,未必非得碰面才能解決。例如我們能把實體外展時使用的卡牌轉換成線上也能操作的道具,進行線上會談;網路外展更仰賴想像力與創意,把數位工具轉化為互動的媒介。

但若少年需要實體資源,卻不住在我們轄區,就不容易幫上忙。我們曾與一位被霸凌的少年聊了一段時間,才知道他是馬來西亞人,我們無法直接聯繫當地教育或社福單位,只能就大方向建議他能找誰協助。

2020年,我們決定結束網路外展。雖然看見需求,但以3名社工的量能與台灣環境限制,能做的實在有限。所以我們停下腳步,整理服務經驗,將重心放回街頭與社區工作。

回顧那3年的網路外展,我們在遊戲《英雄聯盟》、《Minecraft》裡,以及Instagram、Discord群組與WooTalk等平台服務約300人次,說實在,失敗經驗比成功多,但也有很多珍貴時刻。

我同事曾在WooTalk接觸一位缺乏自信、社交非常退縮的少女,少女住宜蘭,同事依舊陪她聊了許多,知道她對電繪有興趣,還將自己的電繪板送給她,少女開始畫圖、傳作品給我們看,藉創作找回信心。服務結束前,我們順利幫她連結到當地的心理資源。這經驗帶給我們很大鼓舞,我們確實有透過網路外展幫到孩子。

疫情讓更多少年從實體轉向網路,但我們希望打破「網路是心靈牢籠」的刻板印象。因為對許多少年而言,真正困住他們的是現實中的創傷與挫折,網路反而是一個讓他們感到安全的避風港。我們想告訴孩子的是:無論真實世界或虛擬空間,都希望你活得自在。

疫情也讓大家更習慣使用線上服務,對我們來說,現在反而是重新推動網路外展的好時機。乘風內部幾位對網路外展感興趣的工作人員,正發想一套服務模式,希望整理出一套從接觸少年、發掘需求到資源連結的流程,並歸納出網路外展社工的必備知能:除了助人技巧與會談能力,還需理解網路次文化。

我們非常樂意分享經驗,但更認為,唯有在人力充足、政府支持、社會普遍理解何謂社工外展工作的前提下,才能發揮網路外展的效能。

去年(2024)我跨海拜訪香港青年協會等做網路外展的NGO,發現香港能長期推動網路外展,與其環境有關。多數青少年對社工不陌生,也早就看過網路外展的相關貼文或影片,實際遇上時不覺突兀。此外,香港現在有至少5個網路外展專責單位,服務範圍涵蓋全港,能快速提供線上少年服務。台灣也可以朝這個方向學習。

我喜歡做少年外展,正是因為它很有趣、很靈活,能不斷開展出新的服務模式去助人,看到少年的轉變,會覺得很有成就感。少年正處在人生發展的關鍵期,我想和他們走一段。

台北市有6個少年服務中心,基督教勵友中心承接其中兩處,陪伴社區少年運用自身能力與可及資源,找到前進的動力與生命方向,也服務陷入人際或情緒困境、經濟弱勢、中輟、藥酒癮、觸法等議題的少年。

50歲的張怡芬在勵友工作16年,也是北市中山大同區少年服務中心主任。從數位移民服務到數位原生世代,她看見兼具實體與網路身分的當代少年有著更敏感的情緒、更高的人際焦慮、害怕被網暴與社會性死亡。上一代的人際互動模式隨著網路瓦解,社工的工作方法得與時俱進,但在瞬息萬變的少年身上,張怡芬看見始終如一的渴望:渴望被理解、渴望與人連結。她與夥伴能做的,就是設法走進少年的心。

勵友在2002年承接北區少年服務中心,服務範圍涵蓋北投與士林。當地少年的特性是喜歡騎車、改車,晚上10點多到陽明山「跑山」,一路騎到淡水、八里。我們在士林社子島遇到的少年,家裡較常有經濟弱勢、隔代教養,或家長有藥酒癮、司法議題,孩子較常被疏忽對待。

中山、大同區的服務則是在2013年開始,我們服務的案家,家長常在夜市、酒店工作,孩子徹夜未歸,家長也不知他去了哪。那個時候,不同時段、地點,會有不同的少年聚集活動,因此很容易鎖定我們的服務對象。放學後,較有消費力的少年會聚在撞球店,錢不夠或準備「落人」打架的則在公園集合。晚上10點多是高中職夜校下課時段,這些聚會場所會更熱鬧,有些黑道的「哥哥」也會來。遊蕩到午夜的少年,通常就是不願或不能回家,看哪個哥哥、朋友願意,就跟著回去睡。

這些樣態跟慣性都因網路瓦解,疫情後尤甚。從前少年不管商量什麼事都得聚在一起,看誰不爽要尋仇,也得先約個地方碰頭商量,現在這一切都在網路群組進行。起先這些群組的界線還可能以社區、興趣做分類,當我們拉住一個少年,就能透過他接觸群組裡的其他人。現在群組的界線很模糊,可能橫跨很多個縣市,成員也不見得有地域或生活圈的關聯。少年很容易加入群組,然後馬上因為跟某人吵架而退出,緊接著再入一個新群,對群組的歸屬感、忠誠度是低的。

從前我們中心每週兩次全員出動外展,6位社工外還帶上實習生,人力都略顯不足,因為公園、球場總有一大票少年。現在這些地方只剩小貓兩三隻,社工人數還比少年多。實體外展的成本變得很高,所以縮減成每週一次。

在街頭找孩子變困難,因此我們現在的策略,是把少年吸引到、或帶到中心來活動。中山大同區少年服務中心有三層樓,少年可以在這邊練舞、練瑜珈,打撞球、打電動、看電影,有整套樂器可以練團,樓上有間諮商室,這裡也有廚房,孩子在這裡上烹飪課和共餐。現在街頭外展撈到的少年,時常是沒錢去娛樂場所,也沒有朋友家可去,我們就有機會把他們帶回中心,準備東西給他們吃,和他們聊天、打撞球。

我們2014年曾去香港參訪做少年網路外展的NGO,那時香港的外展社工是從晚上10點跨夜做到隔天早上10點,與少年上線活動的時間一致。社工會私訊一些可能的服務對象,從閒聊開始,視狀況進入深度會談。可是勵友的人力有限,當時就沒有開啟這項服務。

但到了2021年5月,COVID-19三級警戒,我們不得不做。

我們中心有6位外展社工,每週二到週六晚上6點到10點輪流上線,擅長手遊的,陪少年玩《傳說對決》、《極速領域》;有些進入交友軟體尋找少年;能自然面對鏡頭的,開直播與少年互動。

我們在Facebook的主題式直播是進行30分鐘,邀少年上線玩遊戲,或讓少年分享美食、怎麼化妝,為了吸引少年停留久一點,還要預告有獎徵答,然後貼上聊天室連結,想將少年導入Google Meet聊天室。但當主題結束,少年一哄而散,進入聊天室的只有個位數,而你完全不知道能去哪把其他人撈回來。

直播互動最熱絡的一次,是勵友當時參加一個比賽,要拚影片的按讚數,我們一位男社工於是開了直播號召少年響應,每多10個讚,就用推子從頭中間開始把頭髮剃掉。那次獲得240個讚,但過程中觀看者來來去去,不確定實際年齡、性別、背景,也不易進一步開展服務。

我們試著加少年的社群好友,私訊聊天,但發送的交友邀請被太多少年回報為「不認識」,導致我們的社群帳號被Mata警告。

當我們這麼努力跟少年建立關係,為何這些陌生人能這麼快取得未成年人信任,要到私密照?是不是抓準了性探索期的少年心理,說了投其所好的內容?我們當然不能比照辦理,但這些經驗讓我們有不少反思。事實上,社工在遊戲、交友軟體尋找少年時,就曾數度收到網友的約炮訊息,直面少年在網路上面臨的風險。

所有中山、大同區的少年都能來使用我們少年中心的空間跟參加活動,但我們也同時陪伴一群面臨人際孤立、性剝削、自願離家、藥酒癮、家暴、脆弱家庭等處境的「危機少年」。這是台北市自己的方案,少年中心被要求每年要有115位自行開發的「危機少年」。從前我們會透過街頭外展去找,現在過半來自學校、政府部門、社福機構的轉介。有時我們會與不同單位的社工共案協力、接棒服務;一些未達社安網開案標準、但仍有危機因子的個案,也會到我們這裡。每位危機少年平均服務3年,少年中心像是社安網之外的另一張網,在社區長期陪伴他們穩定生活、探索生涯。

家庭關係、人際關係向來是少年的煩惱源,但與我初入行的時候相比,現在少年的人際焦慮非常高,他們得同時煩惱現實世界與網路世界的人際關係;擔心社死(社會性死亡);有很多個不同目的的小帳號,例如只開給親密好友的小帳、暗中關注前任發文的小帳、或交新朋友後,另創小帳跟對方聊天,測試那人對他是不是真心的。

少年的友誼網絡也在發生變化。我們中心每年舉辦電影活動,給少年兩張票,讓他邀一位朋友參加,我們就能藉機認識他朋友。以前的少年會抱怨一個名額不夠啦,可是今年我們的影廳裡,不帶朋友的少年占一半──少年說他沒朋友,所以自己來看;或說自己有很多朋友,但都是網友,很難實際約出來。

疫情後最顯著的變化是,從前廣受少年歡迎的冒險體驗,現在乏人問津。從前少年喜歡划獨木舟、騎單車、做高強度的繩索活動,現在的少年覺得生活中有許多壓力與不舒服,因此偏好烘焙等紓壓課程。今年暑假的露營,少年提議在我們中心場館裡過夜就好,野外生活、自炊這些炎熱又勞累的,他們不想要。

為什麼少年心境會有這麼大的不同?我們很困惑。該如何突破網路盛行後的服務困境?我們還在思考。現在強調少年的聲音和自主權,我們的做法就是跟少年討論他們想參加什麼活動,從他們的期待出發,一邊實做、一邊摸索,找出適合這世代少年的服務方式。少年在變,我們也要變啊。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。