過去30年,中介教育體系試圖成為不適應體制、家庭支持薄弱的少年與世界之間的緩衝地帶。近年來,老師們發現愈來愈多少年帶著身心疾患、情緒障礙、發展遲緩等困難到班上;少年們在改變,對正規學習更漠然,但為什麼老師、社工們還是要把孩子穩在學校裡,教他們「好好說話」和換位共感?青少年表演藝術聯盟透過校內外協力打造一批「牽風箏的人」,讓每週一次的戲劇課,成為有中輟之虞的孩子回來上學的理由。

「老師,你下學期可不可以再回來教我?」

「老大」的一句話,讓余浩瑋義氣相挺,從此在嘉義縣民和國中慈輝分校固定開課。身為青少年表演藝術聯盟(青藝盟)的「盟主」,余浩瑋自2014年啟動「風箏計畫」,從安置機構出發,希望用戲劇教育陪伴社會邊緣的高風險少年們,民和慈輝則成為他與中介教育學校結盟的轉捩點。

不打不相識,余浩瑋憶起剛到校時,這群學生可不是「可愛小動物」,想上課得先化解全武行大亂鬥。「你說他們能不能演戲?超會演的,可是演了一下,旁邊就會有人笑,被笑之後就不爽,就認真打人。」余浩瑋苦笑表示,青少年有表演慾但更有偶像包袱,最令他頭痛的莫過於「老大」。

有招用到沒招,只能下最後通牒。余浩瑋再把阿旱叫來,告訴他學期末有戲劇比賽,至少管好秩序讓大家能上台演出,「你就算以後去做兄弟,也要跟好的老大吧?當老大不是只有拳頭大,要把人家照顧好才是老大。萬一對方叫你去頂包,你不要跟這種人吧。」阿旱終於點頭合作,但余浩瑋心想,這麼耗神的差事還是做完這學期就下船別教了。

誰也沒想到,沒人看好的非正規軍竟拿下嘉義縣戲劇比賽第一名,學生在會場歡呼狂吼,師長更驕傲到在校網大篇幅公告。慶功宴上,余浩瑋原以為功德圓滿,阿旱卻找上門來:

「你跟我講的話,我會聽進去,以後不會再用那種方式對別人了。我答應你一件事,我畢業之後不會去讀書,可是我也不會去做流氓,我就去做工地、做鷹架。那你下學期可不可以再回來教我?」

那是2017年,也是「風箏計畫」準備飛向台灣更多地方與少年們相會的開始。

這是為什麼,老師、社工希望讓孩子待在學校的軌道上,大家的想法是,若能持續就學,能避免15歲去到工地打工受傷死亡,及新型態詐團對年輕人的吸收,有機會穩住孩子。但是中介學校卻經常如鄰避設施般被排擠。

車子沿台中梧棲工業區的產業道路行駛,夾在鐵皮廠房和零星田地間,路上人跡稀少。準備參加外部訪視交流會議的余浩瑋開玩笑:「為了不讓學生太容易趴趴走,這些學校都設在比較偏僻的地方,當你看著Google Maps,開到快懷疑人生的時候就到了。」轉進小路,是台中市立善水國民中小學,旁邊就是宮廟,視覺有點違和。

以「上善若水」為名,2016年才成立的善水國中小,是一間混齡教學的中介教育學校,招收從五年級到九年級的男學生。總務主任黃淑君坦言創校過程並不容易,周遭居民聽聞要開中介教育學校紛紛抗議,政府居中斡旋,答應將部分空間出借給社區發展協會使用,才談妥條件。

能穿越迷障同理孩子處境的人,往往是自己也歷經磕碰跌撞的「前輩」。

綁後梳馬尾、留性格小鬍子,今年44歲、做劇場25年的余浩瑋就是中輟生。從國中就翹課打架、放火燒課桌椅,高三被華岡藝校退學,是老師把他從街頭撿回劇團,才翻轉他的人生。後來他辦專門給青少年參加的戲劇節、到各地安置機構和矯正學校演講,也是想幫助像他當時一樣的迷惘少年。

2014年,風箏計畫的原型誕生,余浩瑋靠著福特汽車圓夢計畫的100萬獎金,帶著南投陳綢兒少家園的4個少年展開100天環島,巡迴到安置機構教戲。本以為是滿腔熱血,結果一路都在「拆炸彈」。

看不慣機構的軍事化管理,余浩瑋想民主一點跟少年互動,但隨時間推進,在家園被限制自由的少年們,偏差行為一一浮現。「有天我在便利商店碰到他們,桌上有菸、酒、零食,我想想不對啊,哪來的錢?他們才跟我說是偷農場主人的,人家對我們那麼好!」行程一路向南,團隊氣氛愈來愈緊張,少年們更肆無忌憚,還把借宿的房間弄得亂七八糟;余浩瑋嚴肅召開檢討會,當晚少年們又偷跑,氣得他把人送回家園。

彼此冷靜後,環島巡迴繼續,最後也順利結案。但不只陳綢阿媽說他「開明」的方法沒用,余浩瑋自己也相當挫折,原來愛不是萬能。後來,其中一位少年銘仔又從家園逃跑了,余浩瑋為了尋人,花了一、兩年時間到處跑,才得知銘仔從埔里跑回故鄉烏來,一路偷車,沒油就丟在路邊;就算成功把人帶回,又再跑。

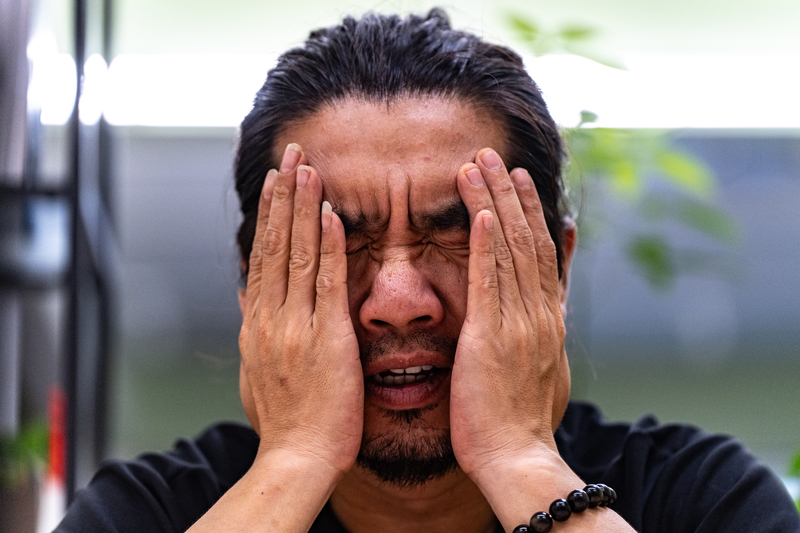

「老師,你會不會覺得我是一個很爛的媽媽?」

銘仔媽媽下車後,余浩瑋獨自愧疚大哭,「我真的不知道怎麼回她,我做這些事情真的好像沒有用。」當少年已在深淵邊緣,甚至已經失足墜落,要將其挽回的成本和心力都更加艱辛,余浩瑋忍不住想,如果可以更早一點遇到這些孩子,是不是就有機會?

「風箏」象徵少年們飄忽、不穩定、容易被風吹走,但只要有人願意牽著線,風箏就能飛得很高。2017年,在民和慈輝的實驗讓余浩瑋重新燃起希望,他發現單兵作戰不如找合作夥伴一起織網──從安置機構到中介教育、從修補到預防、從單點到制度合作──把線交到更多人手上。

2022年,他找教育部談合作、說服各地的慈輝班老師、找企業和基金會贊助,讓「風箏計畫」進化成「牽風箏的人」,找專業顧問培訓超過40位能入校陪伴青少年的表演老師,承諾簽約2年。如今培訓計畫走到第二期,和衛武營國家藝術文化中心合作,利用約3個月時間,讓學員接受戲劇教育、教學方法、青少年心理學等課程的洗禮,不只邀專家,也請第一屆前輩們回來分享親身經驗和看見,期待結訓後有更多生力軍能投入地方。

2024年,全台已有8所慈輝班和青藝盟合作,服務超過百位就學不穩定的中學生,升學率顯著提升。余浩瑋表示,升學代表的不是「會念書」,而是學生還願意待在教育的軌道上,去思考未來、探索興趣、分析優勢和能力所在,給自己多一些機會。

由於家庭的脆弱狀態很難在短短幾年間改善,老師們普遍希望孩子能減少中輟時間,畢業後能去到提供住宿的高中職,有更多的保護。

以合作最久的嘉義民和慈輝分校為例,2017年的升學率是5成,2023年畢業班則全員升學。1994年因「慈輝專案試辦計畫」成立,民和慈輝在當時是相當新穎的教育實驗,校區距離普通班的主校區步行約15分鐘路程。目前國中三個年級慈輝班學生共20名,接受跨學區學生轉介入學,但仍以嘉義縣市居多,約占7成。

分校主任蔡岳峰在校14年,是跟青藝盟合作戲劇課最久的元老級推手之一。蔡岳峰表示,民和慈輝本就以職業技藝課程為發展核心,包括烘焙、餐飲、美髮、化工、動力機械與商管設計,不全是學科內容,但戲劇課的好處是活潑、多樣化,還有打造團體動力的效果,對學生特別有吸引力,甚至有人告訴他:「我什麼課都不上,我唯一就是要上戲劇課!」

根據國教署定義,國中國小生未經請假獲准或不明原因,連續3日以上未到校上課即為中輟。學校便刻意把戲劇課排在週三,就算學生週末返家,週一、週二未回校,週三也會為了上戲劇課出現,成功化解中輟的死線,也讓老師有機會追蹤學生狀況。

在戲劇課上,老師會引導同學們透過劇本建立、角色扮演、情緒揣摩、演出呈現等,來闡述和連結自我生命經驗,並且和其他演員夥伴分工合作,有助於提升人際互動的技能、學會聆聽溝通,理解行為背後的個體差異和社會規範。

青藝盟目前已發展超過143篇戲劇教育的教案,受訓師資廣涵各種不同背景,從學校老師、社工、劇場工作者、大學生到退休人士;有些人擔心自己沒有戲劇專才,但余浩瑋說,戲劇教育的重點不在戲劇。他說,戲劇是一門綜合性的藝術,包括閱讀、文字、音樂、肢體,因而提供「具身學習」(embodied learning)的機會,透過角色扮演、換位思考來體感他人的認知和情緒,進而培養同理心,這在當代青少年的生活環境裡是相對缺乏的。另一方面,他的目標並不是讓少年成為演員:

「是把戲劇的專業拆解提煉出來,融入教育。不管是喜歡這堂課,還是大家一起的氛圍,還是喜歡老師,他至少願意再試試看。」

最難的,是怎麼和少年們建立信任關係。

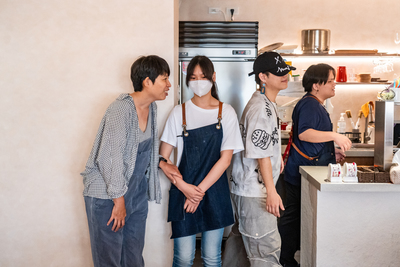

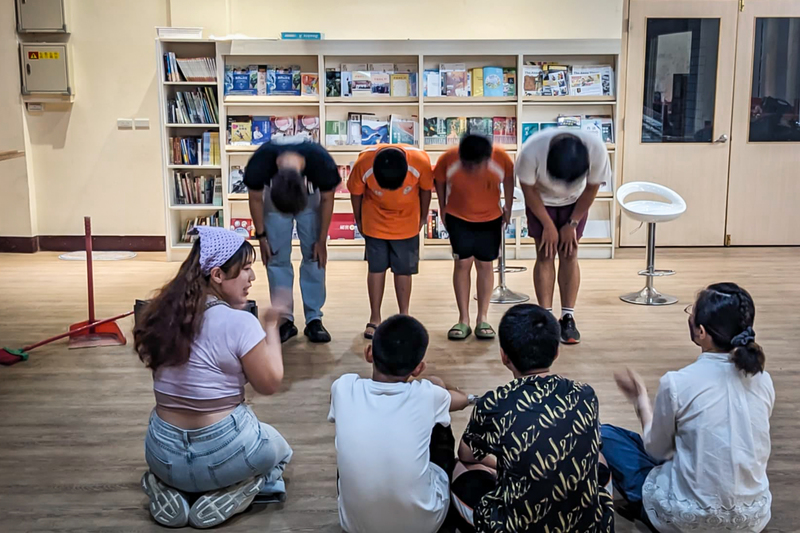

畢典過後,善水國中小的圖書室裡,來上戲劇課的只剩其他年級的4名學生。表演老師鍾旻霏和梁之容仍卯足全力,帶大家在遊走熱身,也讓學生們分享自身過往的故事,有人說把同學的文具丟到垃圾桶、有人跟朋友爭吵後打架摔下樓梯⋯⋯課程再利用模擬情境劇做假設性反轉──如果當時不這麼做,會有什麼不同的結局?

在外部委員參與觀察下,學生們有時打鬧頑皮,仍相當配合演出,更在最後意見回饋時,告白自己喜歡戲劇課:「因為老師會聽我們說話,陪我們玩。」兩位表演老師臉上終於露出放鬆、真心的笑容,這一年對他們來說確實是艱困的挑戰。

被孩子們叫「阿飛」的鍾旻霏,也是矯正署誠正中學的實習心理師,坦言原本當然是想教戲劇才來的,但實際上場才發現根本上不了課,都在管秩序。面對這種局面,身為老師似乎要維持一種上課的表面,但內心又明白小孩其實有其他需求,只能矛盾糾結,「真的花很多時間在跟著小孩走,每次進到教室前都會胃痛,不知道今天會是什麼樣子,但每次回去的路上都很幸福,還好今天有來。」

梁之容則拿前後兩屆的孩子來對比,「跟這批孩子的關係不知道為什麼,很親。雖然以前課程進行得很順利,但我們不了解小孩,他們也不會跟我們說。這一群小孩是有極高的需求想被看見、被理解。」她表示,一路上確實很掙扎,到底是要做輔導還是教戲劇,一週又僅相處2小時,無法替他們排除問題,這一屆就做了策略的轉變,決定至少能陪伴聆聽他們的情緒。

訪視那天,有個小男孩像小跟班巴著阿飛不放,余浩瑋說,彷彿看見當年被少年圍著的自己,那是信任的展現。

2019年《少年事件處理法》迎來最大幅度修法,後續又多次修訂,將「過渡性教育措施」入法,增加少年法院和少年調查保護官裁定和處分的明文選項,除了個別化輔導,也可安排到合適的教育處所,例如廣義中介教育包含的慈輝班、中途班、中途學校等。

然而,2023年的新北國三生割頸案發生後,觸法少年在各級學校眼裡成了燙手山芋,民間也有呼聲認為少年入校前需有更完整的評估。對此,教育部提出「中介教育基地」作為解方,今年(2025)初配合司法院公告補助地方政府推動的作業要點,但執行進度與成效未明。

數位少年調保官受訪時表示,許多中介學校仍對保護管束處分或情節較輕微的少年設限。《報導者》查閱多間慈輝班的簡章內容,的確皆有類似條文,不接受有重大犯罪、精神疾病、自殺傾向、特教需求、無法適應團體生活者等情形的學生。少保官無奈表示,中介教育學校畢竟是教育部管的,法院方也沒有什麼強制力,只能替少年再尋找其他可能。

善水國中小總務主任黃淑君說,集體住宿生活加上團體小,若孩子有嚴重犯罪或毒癮,擔心影響整體風氣。

中介教育實施30年,教育現場還是不斷變化;許多現場老師的觀察是,身心疾病的孩子變多了,對老師帶來新的挑戰。

「這3、4四年我們有接到幾個個案,是國一、國二就有憂鬱症,還有一個比較新的議題是情緒障礙,很嚴重的話會困擾到他的學習,」蔡岳峰說。

在雲林中介學校擔任了18年老師的張文政也表示,學習障礙和情緒障礙的孩子更常見了,「跟以前很不同,他們沒有犯罪行為,障礙可能是天生的,也可能是原生家庭給的文化刺激不足;學生類型從以前的打打鬧鬧、喊打喊殺,到現在內縮型居多。」

面對多重議題,校方現有資源恐難以招架。蔡岳峰指出,遇到學生有情緒或資源連結的需求,學校會透過個案會議評估現況,再向地方政府教育及社會局,請求心理師和社工協助晤談。慈輝班並無配置特教師資,甚至比一般學校還缺乏,目前學校也是向縣市教育局請派支援,請特教助理員視需求陪課,但不是每位學生都符合資格。

大多數時候,老師們靠著一顆充滿熱忱的教育心,自己想辦法解決種種難題,但也呼籲不能讓所有責任都傾斜到學校教育端。

蔡岳峰說,就算能體諒為人父母的難,但有家長連上課日把孩子送回來都做不到。他認為,父母忙工作,先顧肚子再顧教育,但孩子放棄學習,就開始會中輟。學校雖然都能想辦法去幫助孩子,可是只有家長穩定就業,親職功能健全,才是能讓孩子完整站起來的兩隻腳:

「很多孩子是我們扶養了3年,畢業之後,家長沒有改變,那慈輝班只是延緩(悲劇)的發生,可是我希望的是不要發生,我們需要更多資源去幫助這些家長,讓他們可以改變。」

在有限資源下,青藝盟的表演老師們確實成為校方珍貴的同路夥伴。

特別是在身心議題的學生,戲劇課達到社會情緒學習(SEL)的作用,融入情緒與心理創傷,透過戲劇解開內心的結;或以真實生活會面對的衝突來演練,學會表達和解決。蔡岳峰認為,戲劇教育必須結合學生自身議題才能發揮預期效果,也讓害羞的學生敢於表達需求,而且是合理而非唐突或過於自我,真的做到「好好說話」。

黃淑君則形容戲劇課是孩子們的情緒出口,能伸展肢體同時抒發壓力。即便還是會有師生衝突,但老師的耐心和堅持不打罵的示範,會潛移默化影響學生的行為,像是初期和表演老師阿飛槓上的學生,卻在畢業的時候跑來嚷嚷,明年一定要回來上青藝盟開的課。

余浩瑋說,戲劇當然沒辦法讓小孩變得「會讀書」,但可以讓他們多一個武器,有機會像分析角色傳記那樣分析自己,感覺自己有「好的地方」,因此有能力去想像未來。就像余浩瑋最早遇到的「老大」阿旱,最後放下刀械槍枝,專做鷹架工程。

而當時代對邊緣少年更疏離,余浩瑋認為,藝術是社會處方箋,是心靈疫苗:

「我們已無法退回沒有手機、社群和短影音的時代,但藝術還有機會讓下一代長出判斷力和價值觀,面對那些挫折和憤怒。」

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。