陳德倫

大學讀政治學和社會學,研究所半路出家學新聞,未來想繼續做寫字的人。逐漸接受矛盾也有可愛,「身是眼中人」未必可憐。許願能和更多人在生命現場相遇,以文字和行動抵達更好的社會。

所有文章(77)

少年如風箏,中介教育用戲劇牽起陪伴的線、解開內心的結

當時代對邊緣少年更疏離,「我們已無法退回沒有手機、社群和短影音的時代,但藝術還有機會讓下一代長出判斷力和價值觀,面對那些挫折和憤怒。」

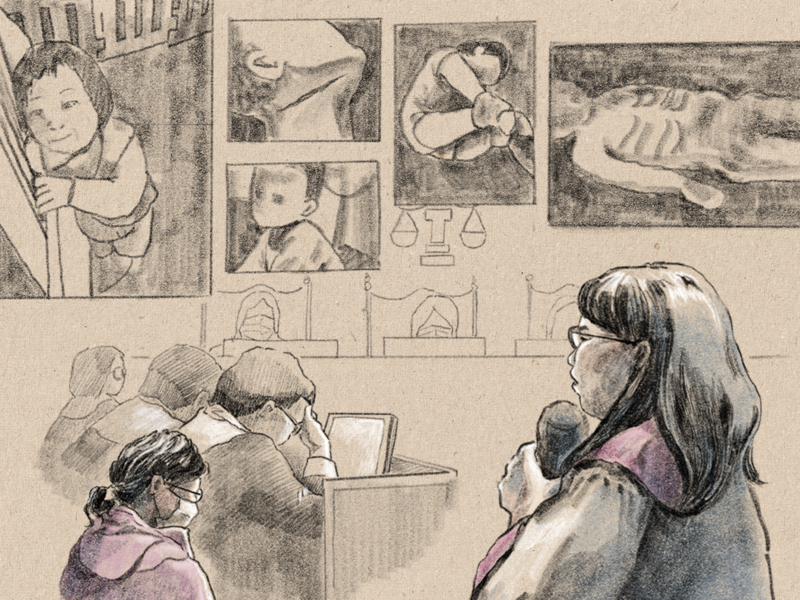

長達3週國民法官公開審理,剴剴案宣判:保母姊妹無期徒刑、18年有期徒刑

剴剴案審理中後段發生戲劇性轉折,被告保母姊妹從堅不認罪,到鑑定醫師接續提出事證使整個法庭情緒潰堤,劉彩萱與辯護人改變策略,全部認罪。最終國民法官法庭在個人責任與制度缺失之間的拉鋸辯論之後,做出重判判決⋯⋯

剴剴案國民法官開庭第一週:移工、前保母、被告之子,4位關鍵證人眼中的虐童真相

引發全國高度注目的剴剴案,經逾一年的起訴與準備程序後,開始橫跨3週的國民法官法庭審理,第一週重點聚焦4位關鍵證人到庭接受交互詰問。在實際進入有一分證據說一分話的法庭內,能呈現什麼樣的事實真相與相應罪責?

「蕉佛」降臨巴黎文化奧運:妮妃雅和瘋家女兒,把人生的壓抑轉為開放燦美

「身為台灣人,我們都在想要怎麼讓世界看到⋯⋯變裝皇后的表演是把痛苦、被排擠、被否認這些事情和感受轉化,綻放自己,不斷地跟世界訴說:你可以否定我,但我還是會好好過。」

峽谷裡的自治夢:扭轉「觀光偏食」,太魯閣族願以文化療癒國家公園

從Truku、タロコ到太魯閣,族人把名字「借給」國家公園,但自然地景和族群命運都歷經考驗。0403大震和凱米強颱掀起太魯閣應休養生息的呼籲,也為族人長久以來爭取的「自治」帶來曙光。

載入更多文章

看見改變

看見改變

即時追蹤最新報導

開啟文章推播功能得到報導者第一手消息!

開啟通知

即時追蹤最新報導

開啟文章推播功能得到報導者第一手消息!

開啟通知