經過連續橫跨3週、10天開庭審理後,全國矚目的1歲10月男童剴剴涉嫌遭保母劉彩萱、劉若琳虐死案,今日(5月13日)下午2點半於台北地院寶慶院區一審宣判,被告劉彩萱以成年人故意對兒童施以凌虐致死罪,判無期徒刑並褫奪公權終身,被告劉若琳則判18年有期徒刑,為國內虐童案中最高刑期紀錄。

審判長林鈺珍說明判決理由,本案由國民法官組成合議庭,認定劉彩萱及劉若琳是成年人且有共同故意的犯行,考量被告二人的犯罪動機是「凌虐取樂、危害至鉅」,參酌被告二人參與的程度,並未與被害家屬和解,兩人復歸可能性是中及中上,因此判處兩人上述刑期。宣判後,爆滿法庭內響起民眾歡呼及熱烈掌聲。

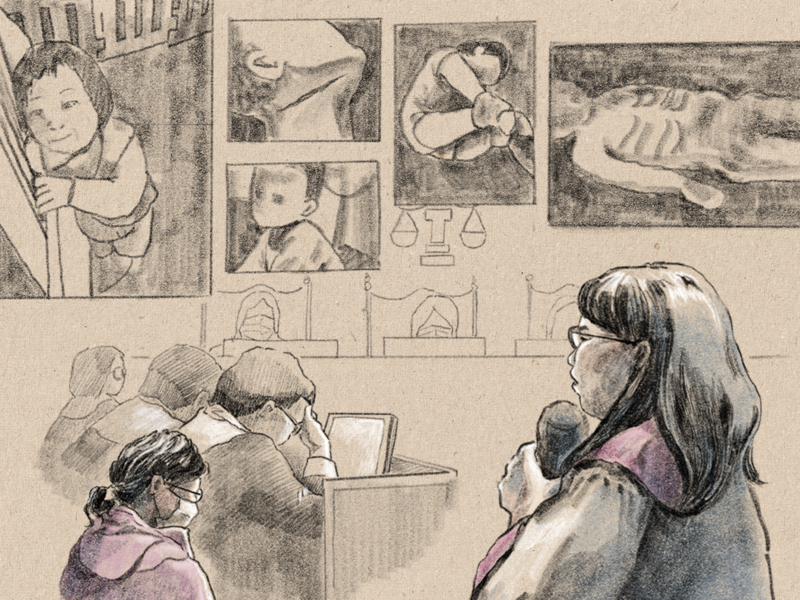

繼第一週的審理過程後,《報導者》團隊全程記錄審理中、後段戲劇化的轉折,被告姊妹從堅不認罪,到專業鑑定醫師接續出場,提出事證使整個法庭情緒潰堤,劉彩萱與辯護人改變策略,全部認罪,最終檢辯雙方在個人責任與制度缺失的拉鋸、罪與罰的論證中,辯論量刑。

從下午辯護人與劉彩萱的詰問可觀察到,被告將自己的各項「處置」歸因於A童的行為,因為「照顧困難」才用「土法煉鋼」的方式來應對,例如A童自撞、自摔、自傷才「就地取材」用毛巾捆綁其手腳、用水果網袋套頭;讓A童只穿尿布躺在地下室門口腳靠牆是為了「消水腫」;到廁所餵食是因為口腔有傷口會亂滴,以便清理等。劉彩萱也坦承自己的做法確實「愚蠢」,但都是為了「保護A童不要受傷」,並表示捆綁和拍攝照片時,沒有其他成人在場。

對於劉姓姊妹的證詞,檢方和法官多次提示兩人在通訊軟體中的對話紀錄──包含劉彩萱傳送A童被水果網袋套頭、口罩覆面、手腳被毛巾捆綁等照片,還有對A童戲謔、謾罵、有明顯惡意的描述和對話,例如「死小孩」、「欠揍」、「爽一下」、「又失手打暈他」、「看他不順眼」等用詞──意圖確認兩人的意思為何。在對話紀錄公開後,劉彩萱和劉若琳對部分提問顯然無力招架,只能勉強擠出「閒聊、胡說八道」等理由,而當庭說法與紀錄的不一致,也顯現還原無人知曉的照顧現場之難。

值得注意的是,國民法官和職業法官都提出疑惑:兩人究竟在什麼情境下,會對一名1歲多的孩子口出惡言?並藉由對照姊妹倆照顧其他小孩的一般經驗,質疑照顧A童的種種「策略」或作法似已超出常人理解的範圍。

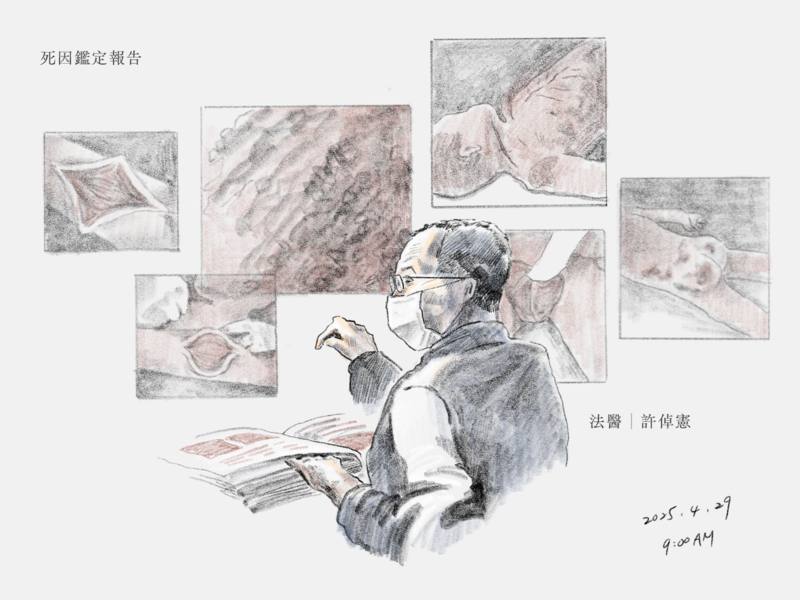

許倬憲根據解剖所見與檢方提供事證綜合研判,細分出3項直接死因,分別為:

- 甲:皮下軟組織血液及組織液淤積導致休克;

- 乙:頭臉部、四肢多處外傷及瘀傷;

- 丙:束縛、罰站、毆打,皮膚淺層瘀傷可能因捆綁掙扎造成。

營養不良則是間接死因,主要是缺少蛋白質導致血液中的滲透壓降低,水分就由血管滲出到細胞組織中,「血液被拉走」,引起水腫,但因每人可承受程度不一,不一定會死。

完整陳述完報告後,首先主詰問的檢方希望再次釐清A童死因時,許倬憲形容其外觀看起來並無特別嚴重的傷勢,但切開皮膚之後所看到皮下組織出血和組織液淤積,「和被棒球棒打一樣」,因而導致血管內血量不足,從腎、肝、肺到腦部血管,皆坍陷、無液體。他強調「最重要器官是大腦,大腦對(血液內攜帶)氧氣最苛求,只要缺氧5分鐘就會器官缺損,超過10分鐘便不可逆」。

輪到辯方反詰問時,劉彩萱辯護人從檢驗報告裡其他數值,試圖問出除了他殺之外,A童死於生理疾病的可能性,包括肺炎、嗆入食物阻塞支氣管等,但都被一一否認。

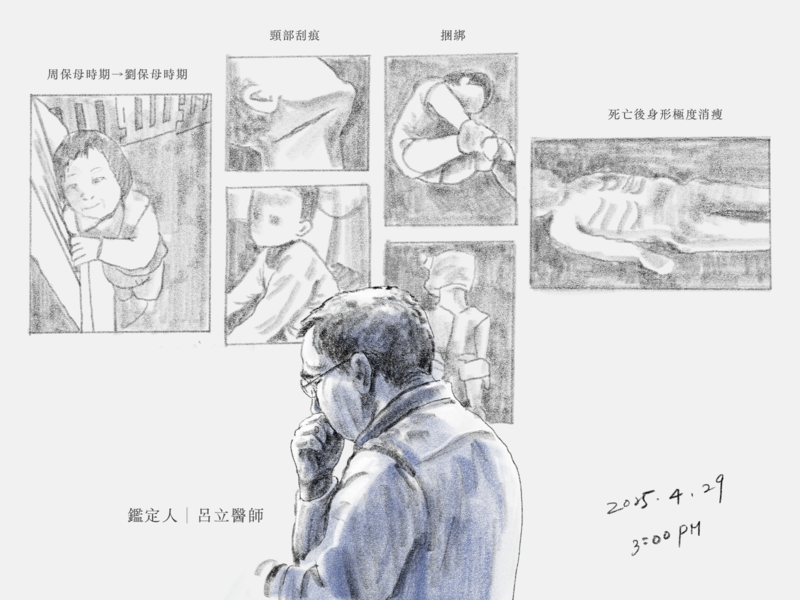

最後受命法官洪甯雅與審判長林鈺珍提問時,特別關心A童身上幾處傷勢疤痕,包括頸部長條狀刮傷、陰囊紅白相間裂傷、手臂上圓疤等,許倬憲維持一貫謹慎的態度,表示從現有的觀察無法判斷傷勢成因與明確時間,然而在下午另一位鑑定人──台大兒童醫院兒少保護醫療中心主任呂立口中,這些細節將得到直接且令人震撼的證言。

相對於許倬憲冷靜、保持距離的風格,呂立與其所率領國內最權威的兒虐鑑定團隊針對A童鉅細靡遺的報告中,還注入一股強烈的情緒,這在過往的法庭審理中,通常只在被害人家屬陳述意見時才會出現,卻罕見地由專業、第三方鑑定人發出心中悲鳴,使整個法庭達到最強烈的張力。

「包括軀幹的胸部、腹部、背部、臀部、生殖器,全部都有瘀青跟相關的傷害,耳朵、頸部也有,臉上的繫帶、臉頰、眼皮也全部都有,也有很多形態傷,光瘀傷的部分我們就覺得虐待的機率非常、非常高。」

呂立團隊標定出來A童身體上的傷勢有42處,「有些癒合看不到,看到的是近期(死亡前)兩個禮拜到一個月,最後一月最密集」,從頭到腳,都顯示出受到極大的外力所傷害「族繁不及備載」。包括頭部右側大片有6~7公分癒合中的傷口,左右側耳殼內側全是非常用力的掐痕,嘴唇嚴重裂傷凹陷,對於頸部刮傷的成因,呂立則與許倬憲看法(屬意外而非外力)相反,認為是被保母指甲刮傷。

左肩胛骨、手肘凹槽、右手臂、手指、左下腹部、牙齒也都是被嚴重外力所傷的痕跡,但呂立特別澄清,指甲有瘀傷但並沒有此前在網路流傳的「拔指甲」,下體顏色稍微深,也並無燒燙傷的情形,然而從陰囊皺摺變少、變平,顏色淡等外觀上判斷,是因為新舊裂傷,表皮破裂後重新長回去,「一定是受虐造成,高度懷疑性虐待,真的是──啊!好痛!」

呂立總結A童全身多處新舊瘀傷、撕裂傷,都是外在人為暴力所致,他強調多年來看過更嚴重的案例,幾乎只有被灌毒、拔指甲虐殺的2歲5月幼童王昊可比擬。接著他更將檢方出示的證據──A童在半夜遭到捆綁、矇眼、套頭的影像,按照時序從2023年9月7日到11月23日,一面嘆氣一面以充滿感情的敘述,還原剴剴在暗夜中受虐的情景。

「他能逃離嗎?沒辦法。」當提到12月8日Mira偷拍下沒穿衣服罰站,男童望著窗外的最後身影時,呂立不禁悲從中來:

「這是我看到他最後身影,然後就是解剖的時候。」

這一整個下午的證言令全場屏息,應訊台與旁聽席間的啜泣聲此起彼落,經過兩位專家強而有力的鑑定意見,辯方已無任何辯駁的餘地,最後直接放棄詰問權。

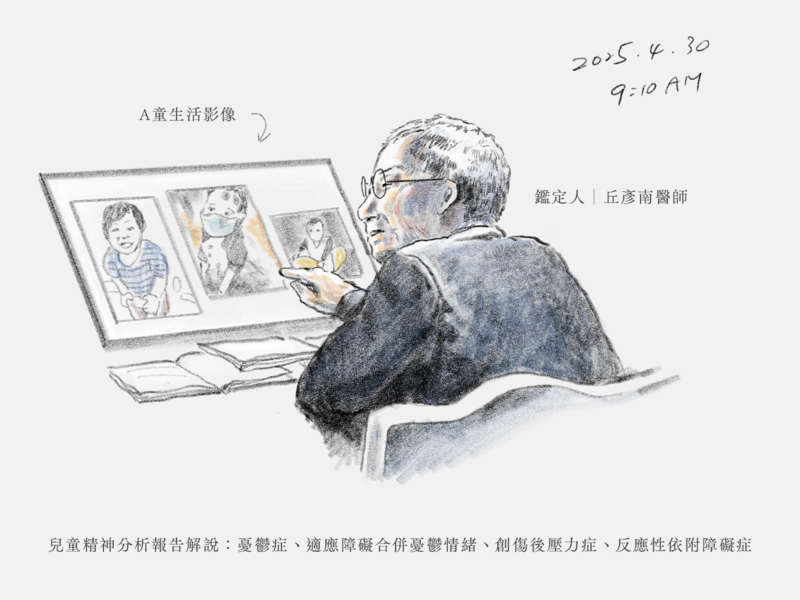

在法庭上擔任證人時,丘彥南透過影片與照片解說A童的身心狀況,比較不同保母照顧A童的樣態。他描述在劉彩萱照顧後,A童表情呈現「恐懼、空洞、悲傷、缺乏神采」,受過兒童專科訓練的醫師能從這些表情辨識出其背後可能藏有的原因,像是遭受不當對待或創傷經歷,但在不同時間點都看到A童「神情落寞憂傷」,丘彥南強調可見不當對待「絕對不是單一事件,一定是嚴重且持續」。

這天下午則是被告劉彩萱應詢,由辯護人黃任顯詢問。在黃任顯循關鍵證據層層引導下,劉彩萱一反前幾日的防備,開始說出不利自己的證詞。

先前一口咬定A童是因為磨牙才會導致牙齒斷裂,應律師詢問時她突然改口:「A童餵食時嘴巴緊閉,我會用湯匙碰他的牙齒讓他張口,會用湯匙戳,但我不確定是否算用力。」在檢察官林岫璁訊問下,她模仿如何拿湯匙撬開A童的嘴巴。劉彩萱聲音漸弱地說,「昨天聽呂醫師簡報後才驚覺,用湯匙碰撞牙齒也可能造成牙齒脫落。」包括A童上唇繫帶受傷,劉彩萱也承認「可能是灌食時造成。」

黃任顯接著問劉彩萱,A童身上的瘀青是如何造成的?劉彩萱承認:「手腳是我捆綁束縛造成,頭部跟臉部是他自撞。」但坦承還有其他體罰行為,曾徒手打手臂、手心,她說,「有用過白色鞋拔打腳底,不記得打了幾下,因為那天他(A童)大呼大叫、跺腳很嚴重,停不下來,所以我『情緒失控』」。

兩個小時庭訊,庭內氣氛嚴肅憂傷,黃任顯先嘆了一大口氣,身體向後退一步,接連向劉彩萱拋出多項直指事實的質問:

「你是否承認有綁縛A童,構成妨害自由?」 「承認。」 「是否承認對剴剴體罰、罰站、捏耳朵、造成水腫?」 「承認。」 「是否承認因沒給A童足夠食物造成營養不良?」 「承認。」 「是否承認綁縛構成凌虐,且造成A童全身大小傷勢沒及時送醫?」 「承認。」 「你是否承認上開行為也構成對A童精神虐待,並且可以構成凌虐致死?」 「承認。」劉彩萱忍不住哽咽落淚。

情緒潰堤之際,黃任顯進一步問她:「你是不喜歡A童嗎?」劉彩萱哽咽回答:「其實一開始我滿喜歡他的,也曾跟陳社工說他很可愛很像小小彬。但後來不知從何時開始,我對他失去了耐心與愛心,才釀成今天的遺憾,對不起。」

黃任顯追問:「曾經想好好照顧A童,但最後卻選擇忽視與放任,導致今日結果,是嗎?」「是,」她再次點頭認罪,並拿了衛生紙擦擦眼淚。審判長林鈺珍最後向律師確認是否變更辯護方向。律師回應「是的」,且當庭宣布劉彩萱「全部認罪」,但對檢方起訴的部分事實仍有爭執。

隨後由檢察官林岫璁接手訊問,關注的焦點落在劉彩萱態度的急劇轉變。她過去在庭上一度堅決否認犯行,直到這一日,才突然全面認罪。對此,劉彩萱說,「這兩天聽了鑑定醫師的說明後,我才真正意識到自己的行為構成罪責。」

而在反覆交叉訊問過程中,顯露她前後說法的矛盾。過去她曾否認對A童洗冷水澡或施以毆打,這天卻一一改口承認。「(先前)應該是因為我膽小、害怕,」她說,「但我現在願意面對,也願意承擔我所犯下的錯誤。」

這場認罪,遲來而沉重。

5月2日上午,面對訊問的劉若琳語速回歸正常,跟第四日作證時的反應緩慢大相逕庭。檢察官黃怡華接連追問劉若琳是否參與虐待?為何Mira證稱A童對劉若琳亦面露恐懼,姊妹對話紀錄也多次提到「揍」?面對幾無空隙的質疑,劉若琳多次回答「我真的沒有」,但承認在警方查扣手機前刪除對話紀錄。

檢方在發言最後動之以情。林岫璁憐惜地說,A童生命中沒有一絲幸運,歷經不圓滿的原生家庭、頻繁換保母、被惡意凌虐,最後在一扇門後無人聞問死去;若被告任一人沒有想要傷害或停止傷害,不會走到無可挽回的地步。他強調,本案的判決是幸運的可能,司法判決是系統修正的第一步,不該讓大家覺得虐童是小事。

經歷過兩週耗時費力的審理,傳喚多名證人與鑑定人,透過證據與交互詰問逼近犯罪事實的程序,屬於刑事訴訟程序的核心:論罪;而第八日,法庭所要調查與呈現的,是過往一般人民較難以理解甚至產生許多誤解、法官自由心證範圍甚大的「量刑」(科刑)階段。簡單來說,就是依照《刑法》第57條羅列各項「情狀」,分三個階段來考慮有罪的情況下,要判重還是有減輕的餘地。

檢察官林于湄說:「無法挽回A童的生命,被告應當承擔應有懲罰。」她強調,只有合理的刑度,才能讓社會恢復對司法的信任,也才能避免悲劇重演。

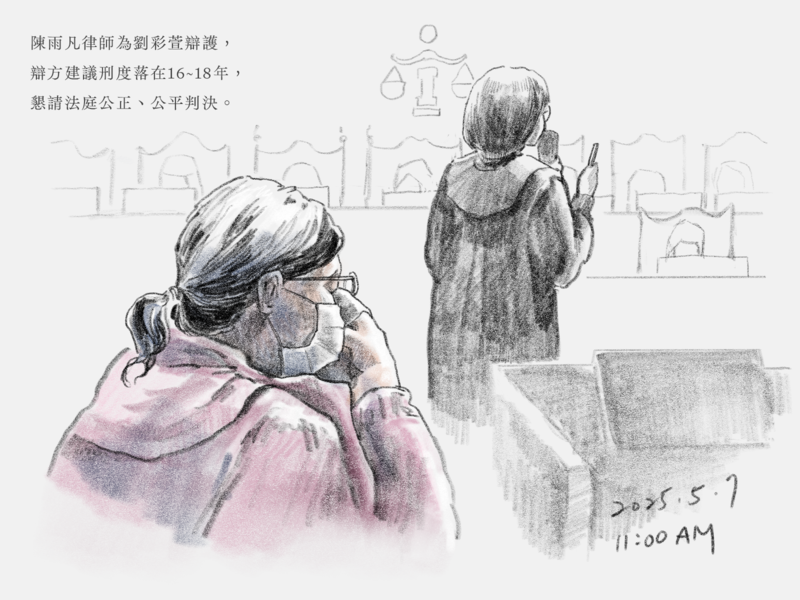

而另一側,劉彩萱的辯護人陳雨凡則訴諸被告劉彩萱的生命處境:「劉彩萱是一名56歲平凡中年婦女,3個孩子的母親,請合議庭審酌她面對困境、壓力時,為何出現跟一般人不一樣的反應、有無減輕量刑的事由。」

為佐證劉彩萱有悔意,辯方當庭出示她以手機撰寫的「超渡疏文」,內容提到「請剴剴幫阿姨度過難關,免受入監刑責,體諒阿姨也是困苦人,請外婆及家人原諒,不要提出高額求償金」。陳雨凡對著國民法官說,「她(劉彩萱)早在司法審判之前,步入自己的無間地獄,希望司法判決前,停下腳步認識劉彩萱這個人。」

她哽咽地回憶,過去在周保母家照顧時,「弟弟很健康、很可愛、胖嘟嘟的。」坐在一旁的犯罪被害人保護協會社工不斷安撫嚴女士情緒。嚴女士邊哭邊說,「兒盟要求收出養孩子必須給兒盟媒介配合的保母照顧,所以沒給周保母續帶。交接當天第一次見到劉彩萱,對她沒特別印象。」但之後她都沒去探望A童,因為「去一次就捨不得一次」,只好請陳社工多了解A童狀況。

外婆自責經濟條件不好,「失去這樣幼小的生命。」同時她將眼神看向坐在左邊的劉彩萱,痛苦嘶吼地說,「她們不應該對一個這麼小的小孩,做出這麼可怕的事,沒有權利這樣對待孩子。」然而,審判長林鈺珍又進一步詢問,被告是否有談過要和解,嚴女士強調,「我不接受、也不原諒。」

徐堅棋醫師詳述劉彩萱及劉若琳的身世背景,將她們的過往毫不保留地展露在公開的審判中。劉彩萱成長於一個傳統的家庭,父親是職業駕駛、媽媽是家管,劉彩萱重考一年進入高職,母親並不滿意,婚後育有3名子女,但丈夫生意失敗,婚姻逐漸疏離。後來她帶著孩子搬回娘家,成為照顧整個家族的重要支柱,甚至一度幫忙撫養妹妹劉若琳的兒子。

劉彩萱、劉若琳及其大姊對於家庭描述狀況卻有分歧:劉彩萱說父親曾毆打母親,父母因外遇、金錢問題爭吵,自認家庭不美滿,母親會把壓力發洩在管教子女方面;但劉家大姊卻否認,說家庭和睦;劉若琳也說平常父母感情不錯。

另外,劉彩萱主訴自己20年前開始有幻覺,「(近期)都是晚上顧A童時,才會聽到聲音,懷疑自己有思覺失調症。」但徐堅棋說,從家人、朋友訪談中,劉彩萱生活表現並沒有聽幻覺跡象,表現功能也不符合精神病理診斷,認定為「不實陳述自己有精神疾病」。

徐堅棋的鑑定結論是,劉彩萱的人格特質會影響她的行為模式,有負面情緒、疏離的表現,臨床上看到情緒容易變化、焦慮、易怒、常常覺得不開心,比較沒辦法同理。他強調:「就算她童年真的目睹家暴影響其行為,長達3個月的虐童,跟一時衝動、短暫暴力不同,沒有減輕有責性。」

劉彩萱接受鑑定時仍處於防衛、否認犯行及合理化自己行為的狀態,徐堅棋表示,上述狀況若未積極解決或改變,未來在沒有監控情況下照顧幼童,還是有再犯風險;若透過心理治療仍有復歸社會的可能性。

至於共犯劉若琳,小學成績不好,因此很少跟同學互動,不想上學,國中進入特教班後才有動機學習,申請到高職幼保科,對照顧兒童很有興趣,甚至為了過往照顧的自閉兒進修學習。嫁入婆家幫忙張羅小吃店,讓婆家轉虧為盈,但先生吸毒、外遇而離婚。劉若琳自認最好的親人就是劉彩萱,姊妹之間互動情感很複雜,劉若琳以前是劉彩萱的老闆,工作上較強勢,但從過往兩人通訊紀錄來看,劉若琳又處於弱勢。

徐堅棋分析劉若琳的人格特質,容易焦慮、高度情感需求、不會自我覺察、缺乏自我判斷能力、容易被操控,有衝突可能想辦法合理化。他解釋,「對劉若琳來說,她可能為了獲得姊姊認同、害怕衝突,『(A童)不是我照顧的小孩,不要多管』,讓自己接受違背自身道德的虐童行為。」參考各項資訊,徐堅棋從精神鑑定的專業,判定被告兩人的責任量刑都不須下修。

辯方並花了一段時間,呈現出劉彩萱在事發後,到熟識的北投宮廟花費30萬元(自己只夠出10萬、劉若琳借10萬、宮廟主人自行吸收另外10萬)替剴剴做連續12天的法會,希望在法庭上表達出曾有悔意的具體行動。「仙佛帶A童到往生淨土⋯⋯原諒阿姨自己所犯下疏失,孩子在我手上沒性命,是我造成傷害,」劉彩萱在緩慢的陳述時落淚。

然而檢方質疑,被告宣稱的法會耗費不少金錢,卻連一張收據或照片也無,唯一的證據「疏文」也被燒掉,只有手機裡的文字訊息,令人懷疑真實性;檢方並提出2024年萬芳醫院急診住院醫師對劉彩萱的觀察,「異常冷靜、事不關己,也未積極聯繫社工」。檢方並再次追問,為何從偵查、準備程序到開庭都不認罪,直到4月30日才坦承,是因為終於感受到刑事責任很可怕?

「我沒有勇氣面對,內心愧疚一直遞增,我不想要再遭受內心良心譴責,」劉彩萱說。

劉若琳在後半段的調查中,維持一貫「不知情的旁觀者」姿態,完全否認犯行,只認過失傷害,表示平常要顧自己接案的孩子,並沒有機會深入了解姊姊照顧A童的狀況,以為劉彩萱在訊息裡對A童充滿敵意的語言只是在抒發情緒,直到聽到醫生出庭所述,「我真的有點嚇到⋯⋯怎麼全身是傷?如果不要堅持自己顧自己、察覺力高,不會造成今天這樣。當初如果多問、多關心姊姊與孩子⋯⋯。」在檢方提示下,她承認2025年1月21日即已透過律師看過台大兒虐鑑定團隊的傷勢鑑定報告,但表示自己「當下沒有很仔細,搞不懂(嚴重程度)」。

下午訴訟參與代理人對量刑表示意見,代表受害家屬的律師林帥孝表示,被告劉彩萱「教科書等級」的犯行漠視生命、毫無悔意,A童外婆也不願意以100萬元和解,無下修刑度的空間,建議處最高上限的無期徒刑;被告劉若琳屬於共犯,建議求刑18年。

漫長庭期來到最後一日,無論職業法官或國民法官皆面露疲態。但檢察官黃怡華的量刑論告,仍用濃厚情緒感染全場,她一開場便從A童視角出發:

「A童到這個世界來只有672天,但他有115天的日子,每天眼睛睜開期待的,不是今天有沒有好吃的點心、保母會不會帶我去公園玩、有新的玩具嗎?而是我做錯什麼、今天是不是要被打、要洗冷水澡嗎?直到死亡的那一刻,還是不知道為什麼今天閉上眼睛,就再也睜不開了。」

黃怡華感嘆「法非無情,惟人自召」,被告罪惡滿盈,必須接受跟行為相對應的處罰,因此罕見地在進入量刑三階段判斷架構前,就先向法官求處判劉彩萱無期徒刑、劉若琳16~18年有期徒刑。

她直指兩人動機是「以虐取樂」,相較於A童大量的外傷和心理疾病,「一個沒有病的大人,可以跟鑑定醫師裝病,我很想說過分,但我怕我會說太多次過分。」她表示,在找到適合的出養家庭前,保母是A童唯一能依賴的照顧者,但被告卻不斷施予壓力,讓孩子每天活在恐懼之中;不只死者,A童的外婆也將陷入一輩子的自責。

檢方也認為,兩人的生活狀況、品行和智識程度都沒有下修刑度的空間。就社會復歸可能性,黃怡華引用鑑定結果指出劉彩萱缺乏反省能力、自主接受心理治療意願低;劉若琳則有認知扭曲、道德疏離的狀況,兩人皆須在監所接受長期規律教化,才能預防未來再犯。

黃怡華強調,「潛在的虐童者也在看,今天的判決會傳達出什麼樣的訊息,他們很在意刑度。」論告最後,黃怡華表示本案讓全國家長不安、讓保母職業承受汙名,司法人員是兒少保護領域的重要角色之一,希望法官能伸出雙手,接住未來的每一個孩子:

「A童在角落孤單哭著的時候,他的媽媽沒有辦法保護他,連國家都錯過保護他的機會。他被綁、吃廚餘、痛苦死去,我們統統都不知道;現在我們已經知道了,但什麼都來不及給他,連一個微笑都來不及了。最後的最後,給他一個應有的公道,就是我們唯一能做的事情。懇請庭上承擔法官的使命,勇敢判下去。」

面對檢方強調犯罪預防與應報原則,要求法院傳遞「不可姑息虐童」的訊息,辯方則訴諸行為脈絡與制度責任,試圖為被告的犯罪動機與人性破口爭取一絲理解空間。

辯方承認被告讓A童生前受盡折磨、失去生命,令家屬痛苦,是最嚴重的損害;但根據過往虐童案件判決,即使被告未認罪或和解,刑度也多落在11~16年。陳雨凡請求法官考量劉彩萱的動機並非純粹的惡,曾有多次請辯護人向被害家屬律師談和解,亦在審理末期克服心魔認罪。被告無精神疾病和人格障礙、無前科、非習慣性犯罪,已有深刻教訓,未來不再從事保母工作;在家人和信仰支持下,具社會復歸可能性,建議量處16~18年有期徒刑。

「希望司法給劉彩萱的刑罰,是針對她做的事情,符合比例來衡斷她的刑度,而不是社會或輿論希望她承擔的刑度。懇請法庭給她一個公正公平的判決。」

此外,陳雨凡也特別討論當前出養制度的缺失,包括專業訓練不足、交接機制不良、監督制度不完善等,對高需求兒童沒有充分資訊評估,對照顧者也缺乏足夠支持。「劉彩萱必須負完全的責任,但如果制度可以完善一點,孩子是不是就有機會呢?」她認為指出並改善系統問題,才可能避免未來再有憾事發生。

劉若琳的辯護人陳奕廷則批評,檢方始終將被告兩人包裹處理,對劉若琳的犯案動機解釋過於薄弱,因而他聚焦劉若琳的生命歷程,以性格來分析,何以她在案發期間做出許多令旁人匪夷所思的選擇。陳奕廷引用鑑定報告的心理測驗結果強調,劉若琳有「高情感需求」、傾向壓抑自己對他人的負面感受、順從、退讓、避免衝突和自我控制等特質。在劉若琳離婚返回娘家後,劉彩萱是她最重要的情感需求對象,因此產生討好、附和等行為。

陳奕廷指出,劉若琳的人格展現出一致性,她的行為不是出於傷害A童,而是為了滿足劉彩萱的觀感和認同,鑑定人也提過她順從的傾向容易被他人利用;加上自我覺察能力低,劉若琳經常不知道自己為何會做出這些行為,才會在法庭回應時難以解釋。

儘管量刑辯論呈現兩種判決觀的拉鋸,但檢辯雙方共同提到,由於起訴罪名較新,就連講求「科學判刑」的事實型量刑系統,也缺少足夠的過往判例,只能查找傷害致死相關案件的犯罪情狀和量刑結果作為參考。

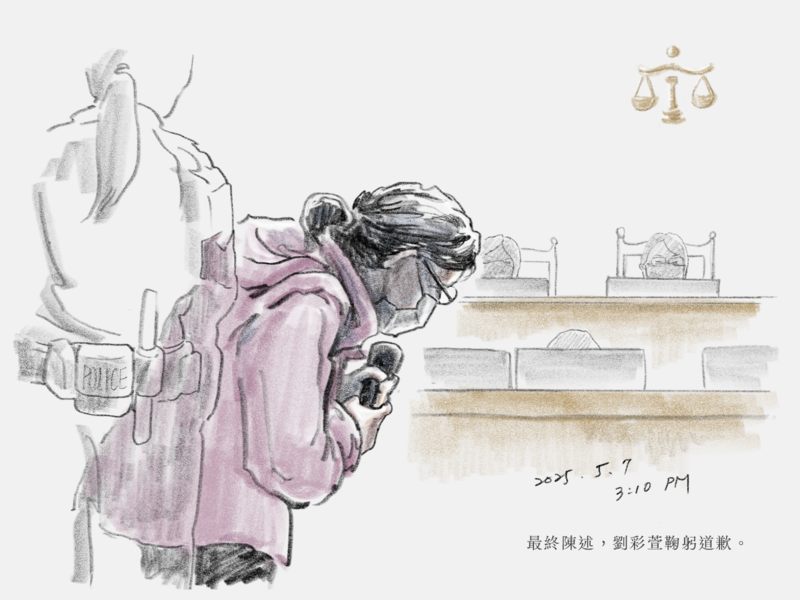

辯論終結前,審判長詢問兩位被告是否進行最後陳述。劉彩萱小聲詢問庭上,能否站起來說話,起身後她身體內縮、鞠躬、不斷哭泣:

「對不起,我真的很抱歉,對不起。我對不起家屬,我對不起A童,我對不起社會大眾。對不起我錯了,對不起、對不起。我會勇敢承擔我所犯的所有錯誤,我會坦誠地面對,接受我應該有的懲罰。對不起。」

妹妹劉若琳則說:「我沒有什麼要說的。」

面對兩位被告最後的發言,訴訟參與人代理人林帥孝表示:「請庭上特別幫我們記載,被害人家屬今天並不在場。」

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。