16位社工進入一個家庭服務,為何仍難以改善這個家的脆弱處境?強化社會安全網計畫上路7年,第二期即將來到尾聲,當我們訪談實務工作者,發現真正難題已不是個案漏接,而是另一種系統性失靈──資源更多、分工更細、網絡更大。社安網提出「一主責、多協力」的分工願景,但工作者卻在龐大的「分工宇宙」中,各自張網,卻看不見彼此的存在,甚至有時成了互卡的齒輪。

為何許多社工和第一線工作者好忙,卻又忙得沒有共同目標?又為何墜落的少年與他們的家庭,仍會掉在一張破洞的網上?要被接住,難道只能靠運氣?

8歲的小廷(化名)是嚴重情緒行為障礙生,會在課堂上失控吼叫,甚至攻擊他人。校方反覆輔導無效,小廷的情緒還節節升高,最終由該縣市社會局處召開個案研討會,邀集網絡單位與專家學者,試圖找出問題根源,這才發現小廷的家危機四伏、衝突不斷,小廷的行為,是家中長年失序的縮影。

這不是一個被漏接的家,而是一個早早被發現並被政府開案,最高紀錄曾有家暴防治、脆弱家庭服務、教育、少年司法、精神醫療、就業輔導等至少16名助人工作者同時介入的家。但從孩子到大人的進步都有限,甚至進一步、退兩步,讓工作者萌生「拉不動」的無力感。

除了小廷的行為問題,這個家正面臨更迫切的危機──全家最具工作能力的父親,近期明顯消瘦,原本的板模工作也不做了,一家人仰賴低收補助維生。萬一父親倒下,這個家將失去經濟支柱,陷入更大的困境。

十多位助人工作者,沒有人能帶父親就醫。原來,服務網絡各持目標,有人致力讓小廷穩定回診,有人專注保護家暴受害者不再挨打,直接服務父親的,是他極度排斥的家暴相對人處遇社工,與他拒之門外的就業輔導員。無人能與父親建立信任關係,父親對轉介上門的醫療、就業資源消極以待。

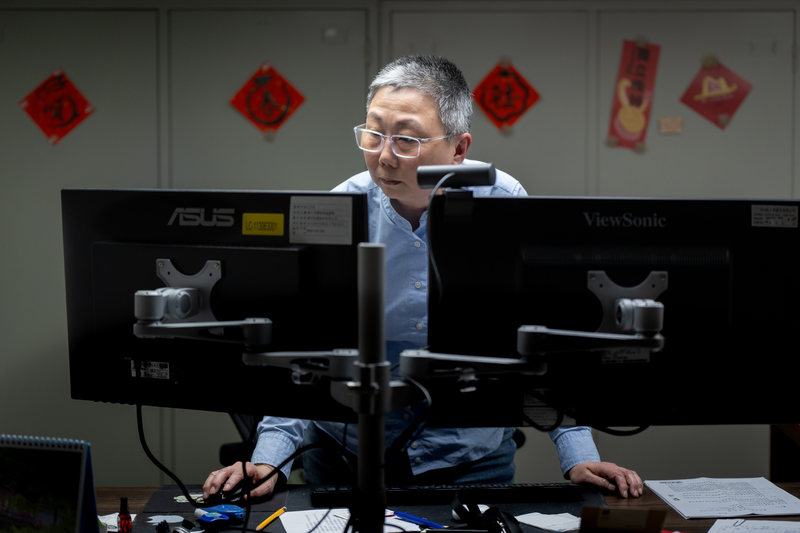

投入兒少工作逾35年的台灣照顧管理協會理事長張淑慧指出,社安網的專業服務愈來愈多元,但家庭問題被切割得更細,一個家的樣貌被切成好幾塊。若工作者各做各的,很難及時看見問題全貌和案家迫切需求,服務也推動吃力。

細緻分工卻無人統籌,在《報導者》訪談多個脆家裡的少年時,少年以及他們的父母總說不清楚家裡的社工是從哪個單位來的,或概括「都是縣市政府派來的」。社工流動率高,有時才剛記得社工的臉,下回又換了新人。

個案面對不同時期介入的社工,經常得把同件事交代十幾次,張淑慧就說:

「個案講到煩,還搞不清楚誰能真正幫到他,最後乾脆都不講,或選擇性地講,誰能給最多資源,就跟他關係好一點。」

張淑慧表示,「社會工作」是工作者與個案雙方合作的結果。若雙方沒共同目標,個案缺乏前進的動機,覺得自己被「管」,工作者也會感到欲振乏力。

各單位橫向聯繫不足、多頭馬車的老問題,是社安網試圖解決的核心癥結之一。

早期的社會工作,採取「以個案為中心」的服務模式,過程中可能接觸部分家庭成員,較少全面進入家庭系統。雖早在20年前就萌生應健全家庭、社區支持網、從源頭預防問題的觀點,卻是在邱小妹人球案、小燈泡案、長照家暴或殺人案等一次次社會悲劇中,印證個案導向的工作方法,難以辨識家庭整體的風險,耽誤資源的介入良機。「以家庭為中心、社區為基礎」的服務思維逐漸奠基,並正式寫入2018年起跑的強化社會安全網第一期計畫,迎來正式的政策轉向。

家庭、社區牽涉的議題之多,涵蓋服務單位之廣,能從何判斷各單位的介入時機?

這套系統橫跨公私部門,牽涉社福、衛政、勞政、教育、警政、司法等眾多單位,如何合作才不會疊床架屋?林萬億認為,多數進入社安網的案主面臨多重問題,需要助人者肩負「個案管理」責任,幫案主串聯跨網絡資源。為避免「一案家、N個管」導致的服務重疊或割裂,需依「一主責、多協力」原則分工,由一名主責人員統籌協調各服務單位,凝聚共同的服務目標;其他單位則透過專業分工,相互補位。理想狀態下,主責不單打獨鬥,相關單位不置身事外。

然而在實務現場,因家庭狀況快速變化,由誰主責並沒有明文規定,而是網絡工作者之間協調出來的結果。若同一家庭的助人者互不相識,經常會發生個案情況惡化、召開個案研討會時,相關人員才發現對方存在。

這是因為在《個資法》考量下,跨單位的個案服務系統缺乏串聯,公部門與民間單位的系統更是各自獨立。除了少數例外,社工無從得知案家在其他網絡單位的完整服務歷程,他們得像偵探般向各網絡單位確認開案原因、已提供哪些服務。

「家訪時,個案會說今天有其他社工來,卻講不出單位跟名字,」潘宜佳是高雄藥癮家庭支持服務方案的社工,她常得花不少時間旁敲側擊,打聽案家究竟被幾個單位開案。

系統切分之細,即便她與毒品防制局社工服務同一個家庭,也看不到彼此的服務紀錄。「政府會說已有某些系統能相互勾稽,但那些勾稽都很淺,可能只知道這人有被其他單位開案,然後就沒了,」潘宜佳說。

在南部服務20多年的兒保督導Jean(化名)坦言,目前仍高度仰賴社工自行盤點案家的跨網絡資源:

「我們往往無法直接得知這家庭是否已有長照、早療服務,孩子是否被輔導室輔導,心衛系統也不會嫁接,得靠我們透過個案會談拼湊出來。有時社安網的集中派案中心會註記這個家庭有哪些協力網絡,但不是必然。」

她表示,這盤點功夫,得視社工的敏感度有多高、對跨網絡的了解有多深,才有辦法在會談中精準提問。這些能力與社工的資歷和生命經驗相關,當新手社工尚未具備辨識問題的能力,就得靠督導協助梳理,或陪同訪視。

極端的狀況,是直到個案出事,才讓完整服務網絡現形。

「我們根本就不知道有哪些人在服務這個家,要怎麼一主責多協力?」潘宜佳苦笑。

這種分工過細、橫向聯繫困難的情況,正是「穀倉效應」的體現——各單位如同封閉的倉儲,彼此資訊不流通,合作也難以推進。這不僅讓工作者疲於奔命,也使案家出現應對混亂、遊走於各單位間「誰給資源就靠誰」的被動模式。Jean說:

「這會造成『人人有個管,最後沒人管』。」

台北地方法院主任調保官王以凡觀察,在工作量超載與開、結案壓力下,打破穀倉並不容易,「許多人只想完成自己的服務指標,處理完就走,這樣比較快;要網絡合作,就很難迅速脫身。」

衛福部已意識到網絡合作共識不足的問題,強化社安網第二期的計畫書就直指,各地方政府局處間的溝通協調仍以社政為中心,導致社安網成為「社政單位的社安網」。網絡人員缺乏以家庭為中心的觀點,加上人員更迭頻繁、不熟業務,影響合作順暢度。

提起「社政單位的社安網」,社家署副署長張美美接受《報導者》專訪時坦言「社政被期待過多」。她指出,要弭平不同單位的期待落差,有效方式仍是召開個案研討會或聯繫會議。基於個資保護,精神病史與保護性個案紀錄更需審慎處理,因此網絡系統間難以完全串接。如何讓網絡系統完整現形、該邀誰出席研討,仰賴工作者的經驗與判斷。

張美美指出,目前資深社工能從案主描述中反推介入單位,資淺者則較難掌握。另一個解套的方式,是由社工召開個案的家庭會議,透過其他家人問出線索。

不過,需要服務的人眾多,並非所有個案都有機會透過個研細緻討論。即便把網絡間的線串起,各單位的行事風格跟處遇脈絡,使單位之間更顯隔行如隔山。王以凡說,行政分工太精細複雜,不同縣市的組織分工亦有不同,「我常在浩瀚的行政分工宇宙裡迷路。」

但《報導者》也發現,若網絡間彼此熟識、有信任基礎,一通電話就能在分工宇宙中闢出捷徑。

基隆市社會處兒保督導李宗憲曾處理一起兒少保護案件,少年離開基隆到外縣市,只約略知道住處在該縣市某區,旁邊有間羊肉爐和便利商店。依該縣市規定,他得發公文、提供門牌號碼,該縣市人員才能介入,但事態緊急,他立刻致電熟識的當地社工督導,對方馬上推測出少年所在地點,派社工找人,公文事後再補。然而,並非每位工作者都具備這樣的合作默契,也未必願意承擔跳脫SOP的風險。

「服務個案的『生態系』,也就是我們說的網絡系統裡,若有很願意承擔的社工,即便沒有被定義為主責,仍願意多做一點,光是去整合其他已知的服務單位,拉個LINE群組分享各自服務進度,討論共同協助目標,就非常有幫助。」

不只蔣素儀,幾乎所有接受《報導者》採訪的兒少工作者都認為,遇見願意「多做一點」工作者的好運氣,以及網絡間的「人和」與目標一致,是兒少被接住的關鍵因素。「所以一主責多協力的模式,很仰賴社工的個人特質,」張淑慧說。

工作者「多做一點」,確實有機會讓分工宇宙長成健康的生態系,也為案家帶來改變的動力。

Jean曾在社安網上路前主責一件高風險家庭的兒保案,這家的母親與新生兒皆有輕度智能障礙,長輩的照顧能力也有限,某次嬰兒哭鬧不休,竟被其祖母餵食安眠藥。她開案後,聯繫這家的身心障礙社工與衛生所公衛護理師,約定每週都要有人輪流入家探望,分享親職技巧,也釐清家庭的需要。協力方向對了,家庭知道有公部門在監督,不過也能理解這個監督的真意,是「我們一起幫忙你」。公衛護理師每次家訪都幫孩子量體重,評估各方面發展,最後孩子依照成長曲線順利長大。

近年有了LINE,遇到困難案件,Jean除了找大家開跨網絡聯繫會議,也會拉個LINE群組同步訊息,一起讓案家穩定下來。

台北的網絡單位多如繁星,王以凡每個月至少召開一次跨網絡聯繫會議,釐清彼此職責。為讓案家清楚各網絡能提供的資源,在較複雜的案件中,她請主責者將各網絡工作者的名字與聯絡方式製表,再與協力工作者帶著表格共同家訪,說明各自負責的工作,幫助家長釐清誰是誰,約定主要聯絡窗口。

新北市社會局社工科科長劉彥伯分析,這套系統的設計,有利工作者迅速找到網絡窗口,加速協作效率,案家也免於再三對不同單位服務人員說明自身狀況。

曾任新北高風險家庭服務管理中心主任的社工科督導林映青表示,新北的運作模式,有助避免單位間的本位主義,也能讓網絡間即時交流、示警。例如當心衛社工發現罹患精神疾病的家長頻繁發病,卻未穩定就醫,若系統顯示此家也列為脆家,可即時通知脆家社工留意兒少的照顧情況。但她也強調支持個資保護,個案的詳細病史、用藥以及涉及其他保護性案件的細節內容,就無須在該系統揭露。

不只公部門,願多做一點的民間單位,也設法長出具備彈性、能適時補位的微型生態系。

璞育文教發展協會理事長黃雅聖在台南後壁投入偏鄉課輔12年,他遇過一戶仰賴低收補助維生的家庭,不工作的父母會家暴兩個國小的兒子,甚至涉嫌唆使孩子行竊。當社工打算安置孩子,父親得知會領不到孩子的生活補助金,還衝到社會局作勢打人。由於家庭顯然失功能,黃雅聖與學校協調接力,讓小兄弟白天在學校受照顧,下課後到課輔班寫功課、用餐,一路輔導到小兄弟考上軍校的國中部,脫離不良的家庭環境。

生態系需要養分才能活,跟璞育一樣有心的民間單位,常得用有限人力「校長兼撞鐘」,經營據點之外,得透過募款、合作案、申請方案、開發商品等讓自己活下去。另外,雖有不少兒少家庭支持方案是由政府外包給民間執行,但計畫經費、人力都有限,不容易長成健康網絡。

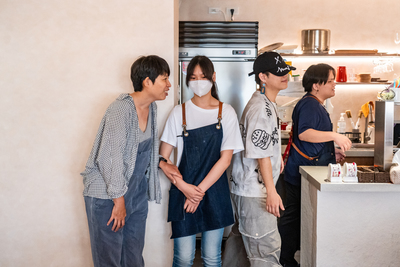

高雄市毒品防制局與醫療端合作的藥癮家庭服務據點「咖黑咖啡」,今年來到第四年。發起據點的旗津醫院小兒科主治醫師周柏青,已陪伴兒少與他們的脆弱家庭超過10年。他觀察,投注給弱勢少年的資源原本就不足,難由資源有限的孤鳥社工承擔。公私網絡看似「協力」,但社工頂多維持每月一、兩次的訪視量能,孩子多數時間仍生活在高風險環境。

周柏青明白案家不喜歡一大堆社工在家裡進出,「所以我們在不同時間辦很多活動,邀他們來據點。」他的團隊今年接了許多方案,服務對象涵蓋藥酒癮家庭、安置機構兒少、接受親職教育的家長、原住民家庭、早療兒等。每週一到週五他們在咖黑舉辦共餐,用美味拉近與服務對象的關係,還有各種出遊、課程、電影、講座等,且都有醫療、社工、心理師等專業人員在場。若在陪伴過程中察覺問題,能立即連結資源。發現兒少、家長有緊急的身心症狀,則在醫療端開啟綠色通道,安排就診。

周柏青的想法是,在社區「多做一點」建立服務生態系,在人生起跑點就磕磕絆絆的兒少,就有機會不落入更深的廢墟。

社安網第二期計畫將在今年底告一段落,全國脆家通報接近9萬戶,明年上路的社安網2.0,承諾將投入更多資源做前端預防、協助脆家。

「政府鼓勵通報與求助,挖出黑數後,是否有承接的量能?」

劉彥伯說,面對多重需求的求助家庭,國家該介入到什麼程度?如何分工、張開安全網?是下一階段的課題。

畢竟,沒人希望孩子得靠運氣長大。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。