15歲,有群少年在這年紀經歷了過早的成年禮,告別校園,開始為生計奔波。他們渴望快速獲利、即時滿足、工時彈性、最好別有複雜勞雇關係。「十年磨一劍」的職人養成觀不再受用;長期缺乏家庭支持的少年,不僅需要職訓,還得有人肩負「替代親職」,幫助少年培養EQ、溝通技巧、金錢管理與自律能力。

這是場以一擋百的拔河,繩子另一頭,是包吃住、包菸酒檳榔,還開出高薪的幫派「公司」;是早早放棄小孩、要社工「別管閒事」的父母;身後有著不諳進對應退、或乾脆躺平的少年。社工、心理師與就業服務員,有哪些堅持下去的理由?

擔任就業服務員一年多,睢雁婷的工作內容之一,是替她輔導就業的少年向雇主道歉。

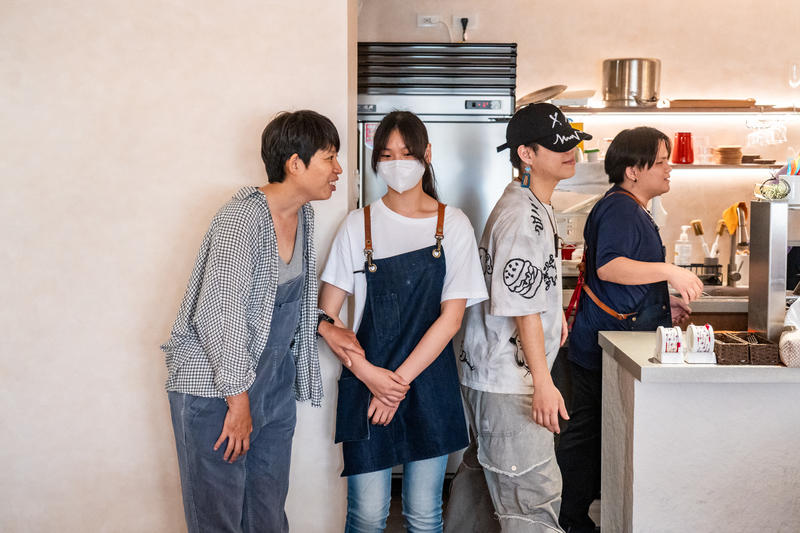

27歲的睢雁婷綽號「阿追」,她任職的更生少年關懷協會,陪伴15~18歲的觸法、行為偏差少年,協助他們復歸家庭、校園與社會。阿追協助無意升學的孩子職涯探索、培養職能、媒合就業、追蹤工作情況,必要時陪同面試。此外,她得拜訪超商、餐廳、工廠、水電行,一間間開發願意給少年工作機會的友善店家,從接洽到媒合成功,需時3到5個月。「只不過,開發(友善店家)的速度,常趕不上被少年摧毀的速度。」阿追與夥伴苦笑著分享心情。

採訪前一天,阿追剛向一位聘僱更生少女的餐飲業雇主致歉。該店家近期調整班表,少女被減班後無預警曠職,並封鎖店家的LINE。阿追找少女一談才知,原來少女覺得雇主的做法不合理,卻不知如何開口,便用曠職表達不滿。

阿追對少女說:「我知道妳總是在不知道怎麼辦的時候選擇逃避,這次我們一起面對,也許會有不一樣的結果。」所幸陪伴少女與店家溝通後,雇主選擇體諒,沒有就此拒收更生少年。

一言不合就消失、上班第一天睡過頭、面試當天放雇主鴿子⋯⋯我們好奇詢問,若少年多忘事,是否得提前一天提醒面試日程?「何止前一天!」阿追說,除得再三提醒,她還會提前一小時跟少年約碰面,「如果少年沒來,我就大概知道是什麼情況了。」

17年資歷的更生少年關懷協會主任陳彥君表示,少年求職時狀況百出,源於家庭連結薄弱,「許多該學的人際軟技巧沒人教,就由我們補上。」

哪些工作吸引這群年輕的求職者?

勞發署身心障礙者及特定對象就業組組長劉玉儀分析,少年的學經歷與職能尚待累積,初次求職多從技術門檻相對低的行業起步,若有基本文書處理能力,就能勝任行政工作。

這也是當前公部門與民間單位協助少年求職的常見方向,從餐飲服務業開始,邊工作邊摸索興趣、輔導考照;同樣缺工的旅宿業房務亦為一時之選。想賺錢又想累積技術,就從水電泥作開始學,日薪能有1,200~1,600元。

處在灰色地帶卻長期受少年歡迎的,是不須技術門檻、日領現金,卻未必有勞健保的工作。綜合社工與少年的說法,早年房市熱絡時流行的是舉牌工,如今則是物流理貨。每天有接駁車載著臨時工進出工業區工廠,從點貨、掃條碼到入庫、上架,工時8到10小時,當場領現。儘管800到1,000元的日薪低到不符《勞基法》,「有付出就有回報」的立即滿足,讓少年趨之若鶩。

為了讓少年能在合法、安全的環境就業,阿追與同事花大量時間經營友善雇主關係,但過程充滿考驗。曾有少年媒合到工程承包商,卻因遲到頻繁導致雇主反感,即使協會願補貼工資與保險,對方仍遲疑是否再給下一位少年機會,「如果不穩定,為何不用大學生?」但也曾有少年多次爽約,幸運遇到協會合作已久的店長,獲雇主包容,最終在超商穩定任職。

業者遞出橄欖枝,少年也得具備就業力。協會承接新北市府就業服務處方案,為少年開設寫履歷、求職法規、財務管理、實作等培力課。為少年安排職場體驗,弭平想像與現實落差,同時補助業者場租與指導鐘點費。協會輔導青少年就業的「616少年夢工廠」,舉辦微型就業博覽會,邀請業界主管與少年交流,有助廠商調整更適合少年的職缺;讓少年拓展視野、看見需補足的能力。

616少年夢工廠10年來服務12萬多名少年,累積一批餐飲、水電、美容美髮等長期合作的友善雇主。問起穩定就業人數,莊宛蒨不好意思地笑了一下,說去年(2024)服務的200多位少年,穩定就業3個月的只有1人,616少年夢工廠營運以來,穩定就業5年以上的不滿20人。算上更生少年協會所有單位的輔導成果,約3成少年能穩定就業3個月。

對她而言,少年正處於探索與試錯的階段,若是藉由轉換工作摸索興趣,倒不必過度擔心。她與協會夥伴的隱憂,是少年漸漸從職訓課堂中消失。

更生少年關懷協會近20年前就為少年舉辦各類技職培力課程,當年的電腦班一開就爆滿,約7成少年能結業,學校還樂於把校內的非行學生往職訓班送。如今課程內容更多元,招生卻很困難。

投入兒少工作逾20年,莊宛蒨觀察到最顯著的變化,是少年學習心態的轉變與專注力明顯下滑,「現在要他們像從前一週上5天課,根本沒人想來。所以我們改成連上2天,或3個半天。」有ADHD等特教需求的少年增加,為細緻照顧少年的需要,課程全面改採小班制教學,「結果每班限額8人,來了2個。少年出席不穩定,有時邊上課邊滑手機。」

接受完整技職訓練的兒少,也不再甘願從基層做起。中華育幼機構兒童關懷協會(CCSA)社工部主任丁子芸,長期協助安置機構的離院少年自立生活,近年也為逆境少年媒合就業。不乏有CCSA輔導的美容美髮科少年一路熬到設計師,丁子芸總會與同事揪團去剪髮、洗頭,「現在剛約好下個月去染髮,沒多久少年就離職了。」而且不見得跳槽美髮業,而是去到超商、鐵板燒店。

丁子芸觀察,「有沒有家可回」,對少年求職心態影響甚鉅。有機會返家,不需負擔房租與太多日常開銷的少年,日領型的低技術臨時工很有吸引力,「現領現花,今天賺個800、1,000,明天不去也無妨。」有沉重租屋與生活壓力的失家少年,傾向轉換工作,把握眼前高薪。

她表示,其實只要有正職薪水,少年依舊能在累積專業同時養活自己。只是大環境價值觀正在轉變,對現在的年輕人而言,長時間投入一門技術、培養專業能力的觀念似乎不再受用。

勞發署的統計支持丁子芸的觀察。劉玉儀說,對35歲以下求職者而言,工作的彈性與自主性是關鍵考量,更多人偏好彈性工時、不被綁在辦公室的工作。

日光內海青少年兒童發展協會執行長蔣素儀長期陪伴脆家兒少,為理解就業市場,她到兼職媒合平台「小雞上工」尋找打工機會,大量接觸20多歲的年輕人。她發現,和早年「累積能力、逐步晉升」的職場觀念不同,這群在就業市場中最搶手的勞動力,不去需人孔急的住宿餐飲、營建工程業當正職,而是一人兼三份差,送餐、物流理貨、偶爾兼任門市人員,只做自己想做的時段,自由自在不受老闆拘束,不想承擔正職責任與壓力,即便有免費職訓也興趣缺缺,這些特質亦出現在少年身上。

17歲的阿佐(化名),目前是月薪2萬元的加油站工讀生,高中休學後,他因跟人打架接受少年輔導委員會輔導,被轉介到未來咖啡工作。從他家到未來咖啡約通勤半小時,他認為太遠,遂在母親介紹下到住家附近的加油站工讀,這工作讓他很滿意。

「不用講太多話,只要問『加什麼油?』加完收錢,就這樣。」省話的阿佐說。

能想像40歲還在替人加油嗎?阿佐不假思索地答:「我們站長50幾歲了。」

與阿佐一同受訪的18歲小瑋(化名),入過幫派、賣過中古車、接觸過博弈產業。年紀輕輕看盡社會事,他決定退出「公司」,去工地當水電學徒,也在朋友介紹下認識能和他討論生涯規劃的616少年夢工廠。現在他已是師傅等級,日薪約2,000元,下一步打算組織自己的水電工班,未來靠接案抽成,並經營自己感興趣的自媒體代購,他看中的,也是工作的自由跟彈性。

「現在少年的求職特質是快、狠、準,」長期陪伴非行少年的台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧說,少年不太珍惜自己,也不太珍惜與別人的關係,面對認同的朋友,卻又能狠下心付出一切;看似對人生沒想法,其實目標明確:要賺錢、要自由。

受訪的社工、就服員,則發現少年對金錢的慾望比以前強。雖不乏少年是為了幫助家計,網路文化卻也顯著改變少年的價值觀。一位少年告訴丁子芸,現實世界沒朋友無妨,在網路上夠紅,同學就會來求認識,「所以你說他們不賺快錢怎麼活?」丁子芸說,少年得投資自己,置裝、拍片,讓自己快速被看見,因為對少年而言,社會地位是靠點閱率堆出來的。

快速的金錢滿足,幫派也會給,而且給得更多。CCSA提供少年免費自立宿舍,「但幫派的會館24小時隨時入住,還沒『上工』,就包吃、包菸、包檳榔,從輕鬆的看賭場監視器做起,」丁子芸說,即便幫少年談到月薪4~6萬包住宿的建設公司工作,還是比不過幫派給的「福利」,「而且少年感受到的『關懷』很足,前陣子我有個逆境個案入了幫派,大哥還給他錢,讓他搭計程車來找社工會談。」

談起那些拉不回的少年,丁子芸嘆口氣:「從前少年替幫派尋仇互砍,看到有人斷手斷腳甚至死亡,少年會於心有愧。但現在詐騙集團設了很多斷點,每個小環節由不同人執行,警方抓不到,少年看不見犯罪全貌,不知道他騙了誰、騙了多少錢、被害人有多痛苦。」負罪感低,又有大筆金錢回報,無怪詐欺車手成少年犯罪主流。

但她疑惑,為何每次談到少年犯罪,都期待社工去跟幫派搶人?「這對社工來說是很大的安全風險。」她曾去酒店、茶館尋找做八大行業的個案,也有同事在釣蝦場直面吸毒後精神狀況不穩的少年,「當社工有人身安全問題,我們一定先離開自保;那要如何深入這些高風險場所,把少年拉出來?」

她指出,美國、英國、加拿大都有由政府為後盾、完整的「脫離幫派計畫」,例如英國的Safer London由倫敦市長辦公室(MOPAC)委託非營利組織執行,服務對象為幫派成員或被幫派剝削的青少年。

其實在最前端,當少年自學校休學、中離那刻,過慢的行政流程,就可能間接將少年推向風險。莊宛蒨表示,由616少年夢工廠介入關懷的中離生名單,是由新北市教育局提供給就業服務處,但中間有3個月到半年左右時間差,「學生(離校這麼久)可能已經變成非行,或不知道做什麼去了。」

與其等待,不如主動出擊,目前培力園和616少年夢工廠搭配,進入林口、新莊共3所國中的高關懷班,關注出席不穩定或受到保護管束的少年,「在少年還沒離校時就接住,好過他離校後不知道去哪找人。」

而在服務多年後,最前線的兒少工作者已產生共識:兒少種種脫序、偏差行為,背後都可溯及家庭帶來的傷。例如:父母雙雙入監,無意照顧的親友把孩子踢來踢去,或當成透明人。

家長缺位或失功能,讓少年因不諳最基本的人際技巧,在職場發生衝突或碰壁,他們在手機上能快速使用貼圖、影片、打字,面對真人時卻說不出話。經過COVID-19疫情,少年的社會退縮加劇、社交技巧更弱、出現更多精神與心理健康議題,阿追說,現在光是穩定少年的生活、情緒,好好就業,得花上一年甚至更長時間。

原生家庭的匱乏,甚至讓少年錯過他人習以為常的生活經驗。蔣素儀曾帶安置機構少年到背包旅館體驗房務工作,發現其中一人得花半小時鋪床。細看發現,他手指天生較短、無法完全張開,家長未發現孩子異狀,更沒教過換床單這類基本家務。「少年的能力落差很大,」蔣素儀說,能力強的孩子,只要提供求職網站,就能主動應徵,甚至有本錢不斷換工作;但有些人得從頭教起。她表示,藉由職場體驗,能看出孩子的工作狀態與需求,進而協助提升職場適應力;如果一味催促少年找工作,卻不了解他們的瓶頸與需要補強的技能,反而沒有幫助。

第一線工作者逐漸明白,少年要的已不只是就業協助,而是協助建立品德、常規、生活教育甚至基本生活能力的「替代家長」。

來到台南市區,「慈恩心理治療所」旁有個亮著微光的小門,搭電梯上到四樓,飄著菜香與咖啡香的溫暖空間,是慈恩心療所所長、臨床心理師邱似齡開設的「光洞咖啡」。緊挨著心療所的小店,是脆家與安置機構少年踏入社會前的療育基地。

斜槓開咖啡店的起心動念,是邱似齡對「替代家長」經驗的深刻感慨。

7年前,邱似齡為國一的少年承諺(化名)諮商,承諺的父母在他很小的時候離異,從有記憶開始,承諺被父親關在4坪大,只有一張草蓆、一個便桶的房間,父親讓他準時入學、上下課,即便一回家就得趴在地上寫作業、洗冷水澡,但年幼的承諺不知如何求救自保。小二開始,父親酒後對承諺施暴,他怕被打死,終於向老師求援。警察破門而入帶走父親,已另組家庭的母親無意照顧承諺,他只得住進育幼院。

承諺的父親在他安置期間過世,儘管他不斷懇求、爭取,母親終究在他高職一年級時放棄親權。讀汽修科的他把賺錢視為人生最大目標──有了錢,就能證明自己有用,當母親為拋棄他的決定感到懊悔,他就能回到她身邊,不再是沒媽媽的小孩。

後來育幼院安排承諺到輪胎廠工讀當學徒,失家的孩子,常在成長路上尋找典範的家長形象,如兄如父的輪胎廠師傅,讓承諺覺得特別親。做了一段時間,輪胎廠的老闆認為自己收留承諺是做好事,加班費給得不確實,剛好那陣子老闆又與承諺的師傅起衝突,承諺一氣之下,直接向勞工局申訴老闆違反《勞基法》,老闆挨罰後氣炸了,將育幼院少年列為拒絕往來戶。

「你說這孩子有做錯什麼嗎?我們這群心理師、社工、安置機構生輔員,一路陪他、教他捍衛權益,當他終於懂得保護自己,卻斷了自己的後路,」邱似齡說。

20歲的承諺目前從事水電工作,邱似齡則在去年底走出諮商室,打造社會企業「光洞」,咖啡店盈餘的20%,將作為少年的工讀金。

「我們不要求少年把泡咖啡、做餐點練得專精,但要學會基本工作素養,例如準時、不早退、情緒調節、與人溝通。」邱似齡期待為缺席的家長補位,像過去那些教導學徒待人處事的老師傅,協助少年建立就業力、人際互動能力與品格,引導他們走向合適職場。具備創傷知情與認知心理學背景的心療所,能作為支持後盾;若光洞模式趨於穩定,希望未來能配置社工,讓光洞成為培力少年工作素養的示範點。第一位工讀生將在今年暑假加入光洞,是一位從安置機構自立,目前就讀大學的少年。

這份費力為孩子敲開機會之門的工作,值得嗎?即便受訪時總伴著嘆氣與苦笑,每位受訪者仍堅定地給出肯定答案。「這就是少年探索人生的過程,我15歲的時候,也不清楚自己未來想做什麼啊!」阿追說。

2025/8/20

本專題系列報導刊登後,立法院社福及衛環委員會考察弱勢少年的就業場域,探討職涯發展與勞動權益保障。勞動部部長洪申翰在8 月21日邀集地方縣市、教育部、衛生福利部、內政部、法務部代表召開「全國高關懷青少年職業訓練及就業服務交流座談會」,要求能掌握少年就學就業情況;建立跨部門資料介接及服務結果追蹤回饋,避免個案漏接;提供青少年就業服務應以一案一社工強化陪伴。

另外若因少年無法定代理人或其法定代理人不能或不適合行使代理權時,請地方政府協助開立證明,並運用在地資源提供交通上的協助,讓具有就業意願的青少年順利就業。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。