花了將近10年的時間, 阿富從人生的深淵走回光裡。15歲那年,他為了追求金錢與歸屬,誤入幫派與詐騙集團,深陷毒癮與暴力;他形容那旅程是段「愛的飢荒」,到處尋找歸屬,從少年觀護所出來,差點把年輕歲月葬送在監獄裡。最後他嘗試離開,不是因為忽然覺醒,而是因為有一群社工、少保官、戒癮機構輪流接住他,提供穩定的陪伴與機會。

25歲的今天,阿富是社工系學生,半工半讀,也在利伯他茲教育基金會擔任藥癮治療性社區的生活輔導員。他是怎麼在失控與重來之間,被穩定下來?阿富說自己是幸運被接住的人,而他希望,這份幸運也能在別人身上發生。

以下是阿富的故事,記者整理後,以第一人稱口述方式呈現。

我在基隆出生,爸爸開車行,做汽車維修買賣,媽媽在銀行工作。原本我家的經濟狀況不差,但大約在我國小二、三年級,我爸的應酬愈來愈多,朋友帶他上酒店、去賭博,他漸漸覺得賣車、修車都沒有賭博賺得快。他玩地下運彩,碰上中華職棒打假球的「黑象事件」,輸掉一大筆錢。他仍想孤注一擲,最後變賣3間車行,連房子都拿去貸款,四處借錢卻還不出來,當保人的我媽一起被拉下水。

我媽在銀行的業務就是負責貸款,自己卻被先生的貸款搞到信用有瑕疵,這對她來說很羞辱。當然,我當時還不懂這些,只知道他們會把我趕進房間,然後開始吵架。我家隔音很差,我會把耳朵貼著牆壁,邊哭邊聽他們在吵什麼。

後來不只大人吵架,連討債集團都來了。我心想,這個家為了錢這麼不快樂,如果我能賺更多錢,是不是就能讓一切回到從前圓滿幸福的樣子?

父母在我國中時分居了,我對「一家團圓」這件事漸漸不抱期待,無法從家裡得到的陪伴跟支援,我得去外面找。

我開始上網咖、到公園的社區球場打球,認識其他學校的學長,以及他那些沒在上學的朋友,因此接觸陣頭文化。我不想回家,也不想承受校園裡有意無意的排斥眼光,出陣的頻率愈來愈高,至少宮廟的叔伯阿姨都很和善,而且會關心我吃飽沒。

宮廟的長輩問我未來有什麼規劃,我說我想賺錢。他們說出陣賺不了錢,帶我認識一位能給我工作的哥哥,那年我15歲。

哥哥是地方角頭,給我的差事很輕鬆,顧賭場、看監視器、幫客人買便當。後來他入監,一位朋友的父親又帶我進入另一個更有制度的「公司」,他說的公司,就是幫派。

新公司的大哥知道我家的狀況,安排住處給我。除夕時總有人一起圍爐,讓我不再無處可去。出陣時偶爾使用的毒品,也變成日常。大哥開始交代一些事,叫我帶同儕一起去做,這概念跟帶小弟不一樣,同儕中只會有一個人會被大哥交代事情,當那個人剛好是我,我就會覺得:哇!我是可造之才,大哥這樣信任我。

後來我也收自己的小弟,他們大抵來自單親、隔代教養、家人都被關的家庭,年紀最小的,跟我剛加入幫派時一樣是15歲。兄弟一個拉一個,吸收街坊鄰居、班上同學。你問我有這麼好拉嗎?當家裡沒溫暖,給你一顆糖,你就出門啦。

金錢不只帶來物質享受,還是種安全感。有些大哥會叫小弟賺錢給他花,但我大哥不會。有次他連續慶生一個月,該慶的都慶完了,還想繼續熱鬧,就帶我跟小弟去酒店。一進包廂,十幾個小姐排開讓我們選,大哥要她們全部坐下。平常一個人點兩個小姐就差不多,我們三人點了十幾個,包廂擠到沒位子坐,一群人喝酒、吸毒,徹夜狂歡。

這時我父母試著管我,當我偶爾三更半夜回家,也會看到擔心到睡不好的母親在客廳等我回來。但我的生活圈已經定型,他們管不動,也改變不了我。

平心而論,加入幫派的3年,它讓我背很多案件,扭曲我的價值觀,也很大程度替代我家庭的功能,讓我感到被照顧、支持。不只給我壞的,也有給好的。

這位社工是當時在乘風少年學園做司法少年服務的社工林芳慈,綽號菜菜。起先我根本搞不清楚她是誰,以為是法院派來刺探我案情的。於是每次她出現,我就用髒話問候她全家,然後把她趕走。

直到我18歲生日那天,我跟朋友開完毒趴回到家,菜菜帶著生日蛋糕跟飲料來找我。我那時明顯就是一副剛用藥的樣子,但她沒說什麼,也沒報警,只是很真誠地為我唱生日快樂歌,這時我內心才有一點鬆動,原來她是真的關心我。

當然,一個蛋糕不可能馬上讓我改變。詐欺案審理期間,我得賺錢生活,就當起賣咖啡包的小蜜蜂,結果再次被捕。咖啡包驗出來,裡面混到二級毒品安非他命和搖頭丸(MDMA),這下事情嚴重了。

之前我犯詐欺案的時候還未成年,所以是依《少年事件處理法》審理,被裁定保護管束。可是現在我成年了,依照成人的標準,販賣二級毒品要關7年以上。

我超緊張,也很害怕。當初為了賺錢加入幫派,結果錢來得快去得也快,也害了身邊好朋友跟著我一起混、一起吸毒。而我幻想的一家團圓,竟是爸媽一起到少觀所會客時,隔著鐵窗實現。

毒品案審理期間,我搬去台中跟阿公住,離開台北的交友圈。無論司法結果如何,我都不想再過這種生活。我在台中一間飲料店找到工作,但要定期回台北報到、開庭。我一開始亂掰理由請假,後來跟老闆比較熟,就坦白說是之前有案子,要回去跑程序。

老闆說:「不錯啊,浪子回頭金不換!」結果沒多久,我從一週排班五天變成只排一天,老闆說是遇到淡季。這反差讓我很受傷,我工作沒出什麼問題,就因為信任對方、說了實話,換來這樣的結果。那時真的會自我懷疑:我是不是沒救了?是不是只能一輩子吸毒?有這段過去,是不是就再也沒機會當個正常人?

我阿公不識字,也聽不懂國語,我沒辦法深入跟他聊心情或未來。藥癮不是單憑意志力就能戒,癮頭發作時,身邊沒有拉住我的人,我會搭夜車上台北,吸完毒再回台中。

最後是菜菜接住了我。其實從我離開她轄區那刻,案子自動結案,絕大多數社工與個案的關係就這樣散了,但菜菜卻依舊願意聯絡我。聽到我的遭遇,她說:「也許那個老闆沒看過一個人改變的樣子,你可以讓他看見。」

對耶,或許我可以。

我開始跟菜菜分享我戒毒的心得,今天第幾天沒吸、感覺怎樣;跟阿公的相處、各種生活大小事。她很溫柔、很溫暖,給我很多實際的建議。

毒品案的結果出來了,我非常幸運,檢察官念在我剛成年,給我緩起訴處分附命戒癮治療的機會。我搬回台北半工半讀,一面補高中學歷,一面去新店做電子產品加工,晚上就近回我爸家睡覺。

少保官也安排我去更生少年關懷協會經營的「未來咖啡」打工。我從前賣咖啡包,一週賺兩、三萬元不是問題,咖啡店的薪水當然不能比。但我體會到,原來我不是只能靠詐騙、賣藥才能活,去咖啡店打工也可以,只是比較辛苦。要不要走這條辛苦卻正當的路,就是我的選擇。

未來咖啡會邀請更生少年的家長來上課,我爸後來也答應了。一場家族排列的課程讓他發現,他對錢有這麼深的渴望,是因為他認為有了錢,我跟我媽就不會離開他。我對錢有這麼複雜的執念,也是受到我爸的影響。

那場家排之後,我跟我爸抱了一下。從那天起,我爸開始跟我道歉,說他以前愛玩、愛喝酒,沒把我照顧好,他很愧疚。那是我們關係好轉的起點,不然以前我們一見面就吵,甚至打起來。

我走偏,跟家庭有沒有關係?當然有,但我不想把錯全推給家裡,有很大一部分是我自己的選擇。幸運的是,很多人都很努力把我拉回來。結案了依舊協助我的菜菜社工、給我工作與療癒機會的未來咖啡、讓我穩定生活的利伯他茲,我身邊的司法少年,幾乎沒人像我這樣,同時被3個機構接住。

我很想幫忙那些誤入歧途的朋友,卻不知道從何幫起。菜菜建議我,就讀社工系,或許是個方法。

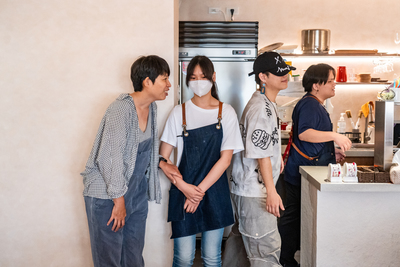

利伯他茲給我不少幫助,因此當執行長周涵君問我想不想擔任藥癮治療性社區的生活輔導員,我答應了。社區住民有成年人也有少年,生輔員與他們同吃同住,落實社區規章,陪住民看病、開庭、驗尿、參加道安或毒品講習,比較像在扮黑臉,卻也跟住民的生活最貼近。當發現住民有狀況,就會轉介給工作團隊的社工師、心理師會談。

團體生活有很多規範,常會遇到住民不願遵守規定,試圖衝撞、抗爭,或心裡總有按捺不住的各種渴望,例如想抽菸就要立刻抽,無法延宕滿足。作為生輔員,我會先溫和溝通,但也得踩穩原則與底線,不能因為別人強硬,我就退縮;或睜一隻閉一隻眼,好來好去沒底線。我走過那段日子,知道建立規則與價值觀,是復元的歷程。

網路的使用習慣也是。從前我找工作,一定是去現場找或透過朋友介紹,社交也多半在公園、堂口進行,社群軟體就是個聯絡工具而已。堂口這些都是可視風險,兒少工作者知道能去哪把人找回來,但現在網路提供各種社交、求職需求,很多風險是看不到的。

我很希望能把少年拉回實體世界,可是跟人面對面,難免會遇到挫折,就像我以前在飲料店工作的經驗一樣。那時我身邊有一群互補得很好的社工,讓我在跟社政系統互動的過程中,大幅提升想改變的動力。但說實在,不可能每個社工都能做到這樣。

說到底,少年的問題應該是整個社會的責任,可是大家都期待社工跳出來解決所有事,這不可能啊!尤其司法少年的改變沒那麼快,不是能馬上看到成效。

現在少年的身心議題也複雜得多,不少人從小就因身心症狀,在醫療系統來來去去。醫療對社工來說是門陌生專業,也更需要跨領域合作。我覺得社會要更友善,社政、教育、醫療、勞政都需要更多合作與彈性,一起理解少年為什麼會變成這樣,討論出共同目標。有對的資源介入,幫少年解開心裡的結,他們才有機會真正面對過去、安頓現在、規劃未來,在社會立足。

我讀大學後,大哥還有透過別人來找我,希望我能回去。我當下婉拒,但我知道,這在我心中會是個風險,就跟藥癮一樣,萬一哪天我碰到很大的挫折,我會不會想回去找他們聊一聊?我不知道,只能試著讓自己勇敢一點、安全一點,以社工的語彙來說,就是為自己建立起穩固的「保護因子」。我和曾經幫助過我的社工、機構保持互動,若哪天我真的跌倒,我知道他們會在那裡,伸手拉我一把。

我和父母都各自有聯絡,也慢慢修復彼此的關係。我的父親改變很多,我上個月跟他帶阿公去日本,這是我們第一次出國。

我心裡還有個遺憾:有個小時候的玩伴,當年被我帶著吸毒、做車手,他因毒品、詐欺案入監執行時,孩子才1個月大。他老婆是同件詐欺案的被告,現在遭通緝,把小孩留給公婆照顧。我固定跟我朋友通信,每個月一、兩封,有比較多話想說就多寫幾封,聊他的案子、我的工作、我們的青春回憶。現在他的小孩1歲多,我有空就去探望,像社工家訪那樣,看看孩子與照顧者有什麼需要、我能幫上什麼忙。

他還有幾條案子沒判決,我不確定他最後會執行多久。但如果他出來後想走不一樣的路,我會陪在他身邊。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。