精選書摘

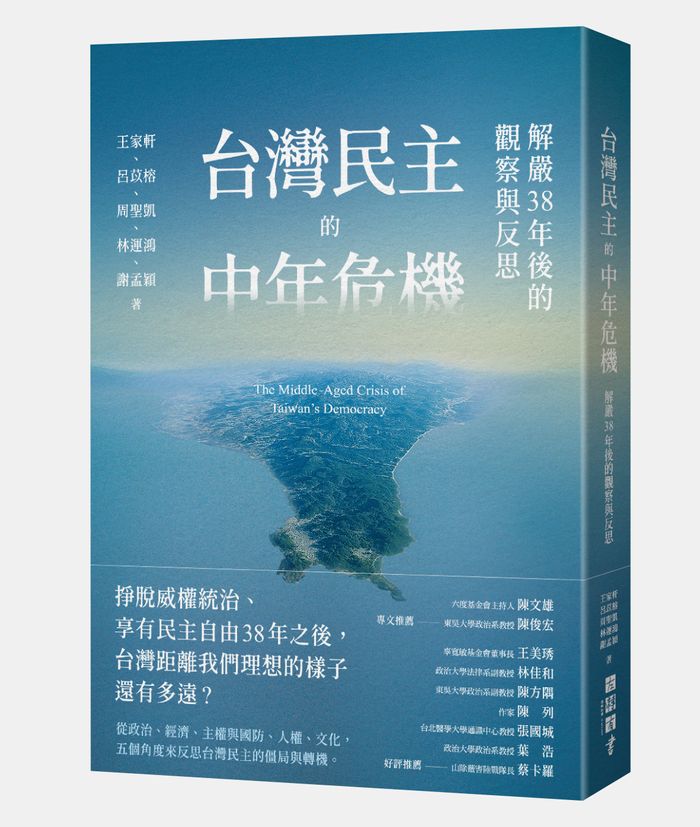

掙脫威權統治、享有民主自由38年之後,台灣距離我們理想的樣子還有多遠?《台灣民主的中年危機:解嚴38年後的觀察與反思》從政治、經濟、主權與國防、人權、文化,5個角度來反思台灣民主的僵局與轉機。

本文為《台灣民主的中年危機》第16章書摘,由左轉有書出版社授權刊登。

曾經有個時代,台灣被認為沒有文學。就算有,在中國文學面前也不值一哂。遲至1980、1990年代開始民主化後,才有了前衛、玉山社投入台灣本土文學與歷史的出版,台灣書寫才逐漸進入大眾市場。台語文學進入學術殿堂,開設台語文學系,更要等到1997年。學術研究與大眾出版的默耕耘,在十多年後成為被太陽花運動啟蒙的學子與文人的養分,填補他們對台灣的知識上的空白,澆灌他們對土地與人民的熱愛。這樣的積累終於在近期靠楊双子的作品大放異彩,讓台灣文學登上世界舞台。

幾個場合見到楊双子,她總是一襲黑衣,和她在2024年11月21日出席美國國家圖書獎頒獎典禮時的穿著相似。她已在為下一本書做準備,依舊耽溺在日治時期常民的生活細節裡,談起1930年代的台灣,信手拈來。「那時候的女子學校,休業旅行會集體去爬玉山。」不到100年前的台灣,青春少女成群爬玉山,那畫面太過魔幻。更魔幻的是明明並非遠古軼事,卻鮮少在歷史敘事裡出現,聽起來反倒更像是二次元裡的夢境。

用百年前的台灣回應當代的困惑,「我書寫,是為了回答台灣人究竟是什麼人。」美國國家圖書獎的頒獎典禮上,以《台灣漫遊錄》一書拿下翻譯文學大獎的楊双子致詞時這麼說。

楊双子和黃崇凱遭遇的「斷裂」是在太陽花學運那一年。那年楊双子正好30歲,台北爆發了抗議「服貿協議」、占領立法院的太陽花學運。楊双子人在台中,白日裡還得工作,抽不開身到現場,只能在電視、網路觀看運動的消息。她看到立法院裡有人在畫畫、有人在歌唱,「做一些有人會覺得『沒什麼用』的東西。我覺得這很21世紀,運動不一定只有悲苦,每個參與者有各自詮釋的方式。」

一直到3月30日,她才穿上黑衣,報名從台中包車北上的遊覽車,跟著人群到中山南路上參加以「轉守為攻、出關播種」為口號,退出國會議場的大遊行。黑衣人在她身邊來去,身旁是一片暗,但卻不怎麼悲情,「莫名其妙的風光明媚。」

黃崇凱比她早幾天到立法院外。2014年的3月,黃崇凱正準備搬家移居台南,318當天稍早,他「路過」立法院外,看著抗議現場人影寂寥,心裡有些堵。他默默返家。「到了半夜情況整個不一樣,有人翻進去(立法院)。」黃崇凱騎了機車重回現場,他忘了外頭人群唱著〈島嶼天光〉還是〈晚安台灣〉。沿著圍牆繞一圈,黃崇凱遇到幾個熟識的人,聽著外頭一小撮一小撮的人群討論著各種主題,「分享自己為什麼會到這裡。」

人群的在場讓他激動,「感覺這些人有個共同體的想像,這個想像正在此地發生。」——不過張嘉祥對於「斷裂」的感受,得等到他轉學到東華大學華文系之後,才真正浮現。

那場運動狠狠地將巨大的問號砸在寫作者臉上。如同1990年的野百合學運,帶著相機前往中正紀念堂(現更名自由廣場),想在那裡拍幾張好照片的大學生,卻在布滿塗鴉的牆上第一次感覺到,現實和課本教的不一樣。寫作者從此重新定位,成為大時代的一分子。

318那晚的人群讓黃崇凱困惑:「人為什麼出現在這裡?」楊双子則是將自己從2008年野草莓運動後隱約感受到的困惑,化作一個具體的書寫提問:「如何在書寫上意識到中國和台灣不一樣?」

不只有楊双子和黃崇凱,一場大規模的社會運動,拉開認知與現實間的斷裂,成了一代人的集體經驗,得透過書寫來填補裂縫,賦予意義。「整個七年級生創作世代(1981~1990)之中,有許多人的寫作主題直接回應318學運核心想要處理的文化焦慮。」2023年楊双子在社群媒體上一篇文章裡提到這樣的觀察。

黃崇凱說,自己的求學階段,唸的是國立編譯館的教科書,雖是歷史科系畢業,「但我主要研究的是晚清民初那段歷史,跟台灣史不熟。」1970、1980年代聽起來像是熟悉又遙遠的名詞,得在書裡摸索出時代的樣貌。「為了解決我心裡的困惑,開始做很多學習和研究。」2017年他出版《文藝春秋》,「想了解一件事,就是為它寫一本書。」這個過程,像是在為自己補課。

政治上的壓抑讓台灣人的歷史觀出現一大段空白。處處都是禁忌,「戒嚴的時候,公司或社團在登記時,被規定不能用『台灣』兩個字。」黃崇凱說,葉石濤曾在戒嚴時被關了3年,3年牢獄,影響他後來如何談論文學,「有時會講『台灣的鄉土文學』或『三民主義文學』。『三民主義文學』到底是什麼?」語焉不詳的敘述,透露出彼時社會環境的壓抑。

「台灣就是台灣,為什麼說『台灣』這麼難。」解嚴前進入出版業的前衛出版社社長林文欽也對時代裡禁錮的氛圍相當不滿。

直到解嚴前後,氣氛才稍稍鬆綁,有些話開始能試著張口說。1980年代進入《自立晚報》,擔任出版部門經理的魏淑貞回憶,那時《自立晚報》出版歷史學者李筱峰寫的《二二八消失的台灣菁英》,書裡頭的許多資料是李筱峰在史丹佛大學胡佛研究中心的東亞圖書館裡發現的台灣戰後報紙、雜誌和書刊。這些資料在黨國主導的歷史敘事裡,全然隱匿。出版時仍戰戰兢兢,「後來這本書有進到時報的年度好書榜,我也滿驚訝。那個時代也是很微妙,」魏淑貞說道。

出版了不少立場鮮明的書後,魏淑貞也曾被調查局找上,希望吸收她來為政府做情蒐,「留意進出《自立晚報》的人。我當然拒絕掉了。」而她合作的作者也碰過來自政府的關切,質疑:「為什麼要寫一些對國家有意見的東西?這樣會影響和諧和安全。」不過這些來自官方的注目,沒有造成進一步的壓迫,作者繼續寫,書也還是照樣出版。

想找回「台灣文學」的林文欽,1979年剛到三民書局擔任編輯,得老闆支持,便規劃出一套老中青的台灣作家選集。林文欽說那個年代「台灣文學」被視為地方文學,在中國文學面前不值一提,「有個著名的笑話:一個日本留學生要來台灣大學研究台灣文學,中文系老師一聽不屑地回他:『台灣有文學嗎?』」林文欽心裡不服氣,抗議道:「外省作者出書容易、宣傳資源多,本土作家卻很難有機會出版,被大眾認識。」

林文欽先推出10本年輕作家的作品,轟動了出版界。他說自己挑選的作者,首先考慮本土創作者,「但也有人覺得我們這樣地方色彩太重,是在搞分裂主義。」後來因為銷售不如預期,原本規劃老中青三代,但在出版中、青兩代共20本書以後,就沒再繼續完成第三輯。

1982年林文欽離開了三民書局,成立前衛出版。隔年林衡哲醫師與同志在美國加州合創的台灣出版社,出版許多台灣遭禁的書籍,包括彭明敏的自傳《自由的滋味》和吳濁流的《無花果》——裡頭寫到228事件。前衛出版社得到台灣出版社授權,一口氣引進13本作品,內容涵蓋政治、社會議題。「我本來以為會被禁,沒想到沒有,」林文欽笑了笑。

過去長達38年的戒嚴,形同懲罰般地剝奪了一般人的言論自由,只是1990年代政治上雖解禁,但政治體制並未改變。林文欽感慨即便第一次政黨輪替,台灣人當了總統,但該做的轉型正義並未開始,過去還沒來得及留下,記憶就被未來覆寫。

解嚴後出生的張嘉祥,念書時雖已不是使用國立編譯館版本的教材,但台灣史仍相對稀薄,「我念書時的課本,228只有一頁,頂多提到陳澄波。」他是嘉義人,但對於嘉義地區的228過往反而一無所知。「老師會說228這邊不會考,自己看。」而課本裡提到的平埔族,只有西拉雅(Siraya),單薄的名詞承載不了歷史重量。「我是看了甘耀明的《殺鬼》,才知道原住民是什麼樣。」

但跨越2000年,隨即碰上大眾娛樂媒介的多樣性蓬勃發展,分割了閱聽者的注意力,出版市場愈來愈不景氣。莊瑞琳回憶:「那時翻譯書開始盛行。畢竟國外的好書太多,而且這些書已經經過層層篩選,你知道它們會有一定品質和市場。」

暢銷翻譯書讓出版業降低銷售風險,「因為國外作品列出來,很容易就能排出未來3年要出的書單。」莊瑞琳談起翻譯書大舉入市,本土議題出現空缺,接不上1990年代的書寫。2003年台灣爆發SARS疫情,莊瑞琳在那年入行成了編輯。「我當編輯的時候,很多本土議題,你不知道找誰寫。」

莊瑞琳入行後兩年,誠品信義開張,一直到2023年熄燈,誠品信義公布的18年暢銷排行榜裡,翻譯書占了大半;前十名裡,第一名是龍應台《大江大海一九四九》,第六名為《蔡康永的說話之道》,除了這兩本是中文作者作品,其餘皆為翻譯書。

編輯從空白處摸索台灣主題的作品該如何生成,莊瑞琳說自己在解嚴之後的前20年,仍被包裹在黨國體制裡,反而是工作後,重新長大一次。2011年在衛城出版社,開始嘗試本土自製書籍。如今回頭看,那幾年像是蓄力的過程,等待與太陽花這樣的時刻交會。

楊双子說自己的政治啟蒙是2008年的野草莓運動。那一年楊双子已從中文系畢業,本來考上成大,「那時在成大是要念創意寫作。因為以前中文系,本想說跟創作有關,結果都是教古文。但後來沒錢,成大念不下去,就回來台中。」她參加了野草莓在台中的集會,「第一次知道《集會遊行法》。我們以為自己能隨性走在路上,是自由的,其實不是。陳雲林來台的時候,你連國旗都不准拿。」

她多次談論自己成長的成功嶺,周遭充斥軍人和外省人,還曾看過刺著「殺豬拔毛」字眼的老兵在街上走。「我一直以為自己是外省人。」但怎麼曾經要反攻大陸的國民黨,和中國站到同一陣線?核心記憶在此時遭遇震動。

不過野草莓集會除了鬆動楊双子的政治意識,還讓她遇到學姊,「學姊知道我沒有繼續念成大。她跟我說中興大學有台文所,要不要來試試。」她在台文所裡上了楊翠的課,「以前歷史裡都是名詞。現在有個曾經遭遇過那些歷史的人,活生生在你面前」。

張嘉祥和楊双子有相似的衝擊。張嘉祥轉學到東華華文系,碰上了轉任至此的楊翠。「楊翠談政治受難者,不只是當事人,他們的家屬也同樣是受難者。」衝擊敲打出日常裡的斷裂,觀看歷史的眼光因此重新校正。「以前高中我會看《古文觀止》,覺得裡頭精練的文字很美。」對於歷史敘事的連貫性也不曾有疑。但在華文系,摻雜更多台灣當代的書寫來思考文學史,會發現其中的斷裂,「回頭想,覺得小時候的史觀是有問題的。」更大的斷裂出現在後來就讀的台師大台文所,張嘉祥聽老師談著白話文運動,從張我軍講到魯迅,絲滑的邏輯,嚴絲合縫的歷史,「但那個時段,台灣是日治時期。」張嘉祥攤了攤手,巨大的問號在他面前。

現代中文文學在學術界生長的時間,同時也是口述歷史、檔案開放愈來愈成熟的日子。張嘉祥在東華歷史系教授陳進金的課堂上看了許多檔案,228、白色恐怖⋯⋯印象最深的是泰源事件的報告,他一邊佩服這些知識分子即便坐監服刑,仍有動能策反獄警;一邊感慨這群人單純因意識形態與當局者不符,便被抓了起來失去自由。「他們那種不被外在感知的狀態,讓我很有共感。」

泰源事件也牽引著黃崇凱。2024年他出版的小說《反重力》原本的構想是以泰源事件為主題,但在故事逐漸發展的過程中轉了彎,最後以同一時間段交互的故事線建構出一個時代。眾多的口述歷史研究、檔案開放成了支點,讓寫作者得以在虛構中書寫歷史。「以前像是郭松棻要寫白色恐怖題材,是沒有資料的,只能從他自己知道的東西寫起,」莊瑞琳說道。

民主化之前的書寫因政治禁忌,檔案未解密,造成許多空缺,魏淑貞說,「現在很多資料出土,以前不能看的都公開了。」也因此讓近年許多台灣主題的書寫,能從出人意表的角度切入,建構出新鮮的視角與史觀。

但出版產業在太陽花運動後蓬勃了幾年,又再度落下,創作者面臨艱苦環境,補助與獎項成了支撐創作的途徑。這幾年補助與獎項多鼓勵台灣主題的創作內容,也讓投稿者趨向這類題材,相關的作品愈來愈多。

「有人會覺得現在的補助和文學獎,大多鼓勵台灣主題的創作內容,『台灣主題好棒棒』那種感覺,」黃崇凱笑了笑。也曾有人在張嘉祥的創作底下留言,詢問他在音樂或文學作品裡加入228等題材,是不是「政治正確」?

「台灣主題好棒棒」這樣的質疑,黃崇凱反倒覺得是一種「回歸正常」。「就像日本人寫日本的內容、美國人寫美國的內容,一個地方生產的相關創作,可以在當地是最賣座的作品。但台灣不是,翻譯文學永遠賣得比本土作品好。」有志寫作的人談起影響自己最深的作家,「十有七、八都是外國作家,只有摻雜一、兩個台灣作者」,黃崇凱說道。

愈來愈豐富的史料或許能讓擁有天賦與文彩的創作者從中獲得靈感,寫出得獎作品,「但它不只是這樣而已,」黃崇凱說,寫作是面對自身困惑,將學習與思考的過程轉以文字表述,「是必須與之搏鬥的東西。」

對外,楊双子得獎也開啟一種可能性。「以前國際版權買家對於台灣的類型小說比較有興趣,因為像是推理、謀殺,這些題材具有普遍性,國外讀者比較好入口,」莊瑞琳對於國外讀者這次竟津津有味地閱讀《台灣漫遊錄》裡一層又一層的注釋與後記也感到驚豔。

「楊双子,及其後的作者們,或許有機會讓外界不再以台灣的現實困境來理解此地;而是台灣的現實問題,得以讓台灣的文學有了一個框架,在這個基礎上進行創造。這讓台灣文學有機會成為世界文學的一脈被留下來。」就好比書寫南美洲的魔幻寫實,成為世界文學不可跨越的一脈那樣。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。