二二八事件、白色恐怖的歷史,是一個時代的集體創傷,數十年的時光都難以撫平傷痕。受難者與家屬得承擔那些未被處理的政治創傷,而整個社會也失去同情的能力。集體共有的創傷仍存在,甚至造成社會互信薄弱,而這些創傷需要被正視,才有被治癒的可能。

幾年前,當陳欽生開始講述白色恐怖的經驗,他壓抑了30年的記憶全都回來了。回家後,他每隔幾晚就會做夢驚醒,每次都說夢到刑求。

夢的畫面很清晰。他躺在日式平房的地板上,身體蜷縮著,身旁幾個壯漢對他又踢又踹,一邊咒罵著:「你再不把自白書好好寫的話,有你好看的。」突然,他感覺到胃在翻騰,一股灼熱感往上竄,他記得口腔裡血的滋味、血的氣味、血的熱度和血的濕度,鮮血順著下巴流到衣服,然後滲入記憶。

記憶的門逐漸打開。他也記得自己的手指曾被筷子用力地夾住,翻出指甲溝間粉色的新肉,特務用細針往指甲間扎下去。陳欽生坐在我對面,顫顫地伸出右手,左手拿著看不見的細針往右手扎去,講述這段經歷時,他鎖緊眉頭,身體不自主地顫抖。

陳欽生是上萬名白色恐怖的受難者之一,他曾是成功大學馬來西亞藉的留學生。1971年再平凡不過的一天,當陳欽生走回租屋處時,就在距離門口不及150米處被特務逮捕,他先是被指控涉及台南美國新聞處爆炸案,後來又被控參與馬來西亞共產黨,最終被判刑12年。

儘管他後來獲得平反,也拿到補償金,還有政府的那紙證書,上頭寫著:「陳欽生先生及家屬,因政治事件名譽受損,中華民國政府特頒此證,以回復名譽。」但他有時會想:為什麼我還沒有感到舒坦些?

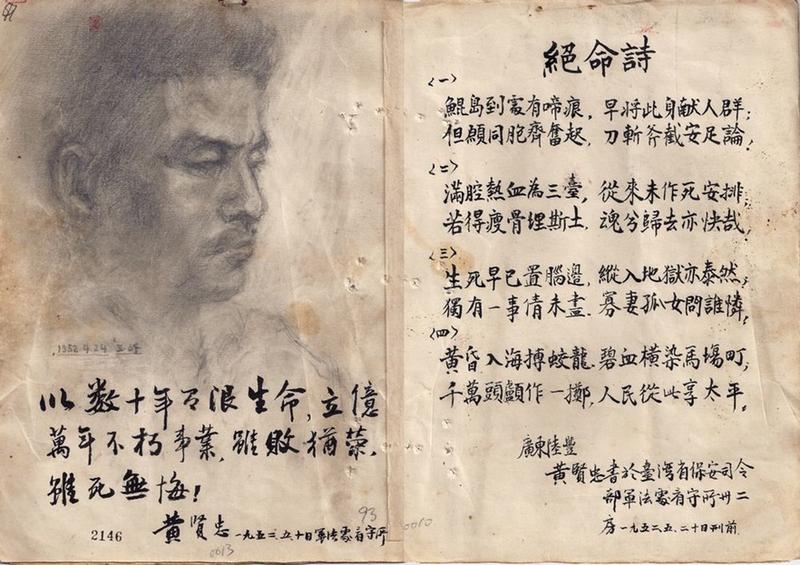

紛來杳至的歷史注定刻下傷痕。1947年的二二八事件後,政府隨即宣布戒嚴,展開血腥的3月屠殺。接著是1950年代的白色恐怖時期,特務忙於捕獲「匪諜」,數萬人因言論或思想涉及叛亂遭逮捕入獄。如今,這些曾被監禁的人都回家了,大部分的人繼續生活,淡忘牢獄,但也有人因為坐牢經歷而持續受苦。

那段高壓統治的歷史形塑一個時代的集體創傷,它至今仍在生疼、化膿。這也是彭仁郁一直試圖治癒的傷痕,她在法國拿到精神分析的博士學位與執照回台後,一直致力於解答這樣的問題:已經結束多年的白色恐怖仍如何隱形地影響台灣人的生活?

中研院助研究員彭仁郁2年前開始訪問白恐倖存者,她始終記得前輩陳孟和在晚年病重住院時,經常想拔掉點滴逃出醫院,某次彭仁郁探視後,他才偷偷地說:「門口有特務在監視我,我要逃走。」不只一次,彭仁郁聽過長輩打電話叫小孩不要支持民進黨,因為很危險,或是偷偷將身分證藏起來,怕被人知道身分。

老人們雖然外表上看不出傷,內心卻持續數十年與往事作戰,伴隨無休止的羞愧、焦慮、緊張,「你能想像嗎?他們可能對自我的印象,就覺得自己是不完整的,甚至是卑賤的。」彭仁郁才意識到,即便已出版豐厚的口述史卻仍止不住傷,因為倖存者的創傷記憶可能不在酷刑,而是恥辱感。

讓她開始這層觀察的,來自陳欽生一段封存的記憶。

出獄後的故事不如敘述抵抗酷刑那般英勇。陳欽生出獄後,無法順利返回馬來西亞,找工作又遇上特務騷擾,即便最好的時候也只能找到派報、發傳單這類工作。走投無路之下,他流落街頭成為街友,車站、公園都曾有他的足跡,晚上拼接厚紙箱當床、蓋著舊報紙睡覺,如果肚子餓就到附近巷弄的藍色餿水桶找東西吃。

他們出獄後的生活是這樣的,當時的台灣仍籠罩在肅殺的氣氛下,監牢的痛苦經驗不能夠談,以前的親朋好友紛紛走避,甚至對最親近的家人也無法言說真相。任那些創傷像冰鑽似的扎入他們的記憶,痛到麻木。

同樣受創傷記憶折磨的,還有受難者的親人,因為,目睹死亡,有時比死亡本身更可怕。

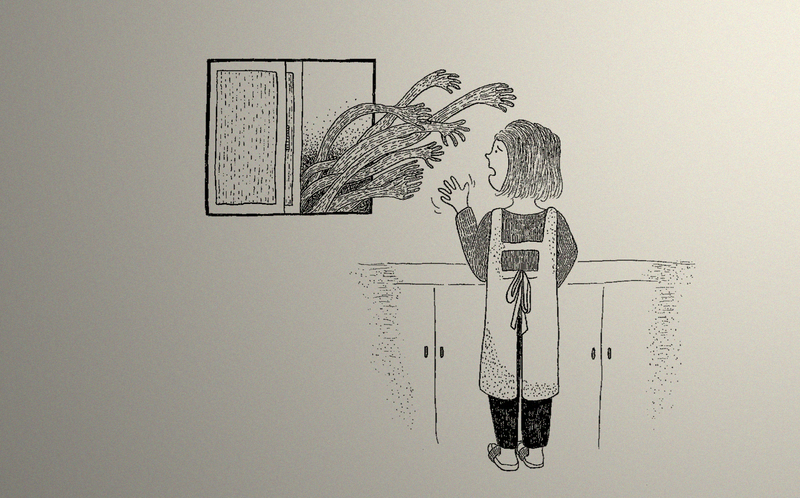

前輩作家楊逵的孫女、東華大學教授楊翠談起母親董芳蘭,總說她有一雙敏銳的眼睛,能看到一般人看不見的。最早發現,是當母親一個人在廚房洗碗時,她會看到窗戶外有人試圖想闖進家裡,然後她會用力揮著手,喊著:「走開!走開!」

發生的次數越來越頻繁,在客廳、房間、陽台都能聽見媽媽在跟另一個人對話。

楊翠開始帶母親就醫,當場就被榮總醫師要求住院治療。

幾天後,楊翠到醫院探視母親。天花板上的日光燈發出嗡嗡聲,病房裡依序放置4張病床,靠門口的一直在笑,隔壁床的一直對空氣說話,還有個一直來回走,她看到媽媽坐在病床上,不停地前後搖動。過一陣子,一名護士走進來分發藥物,包括抗憂鬱藥和鎮定劑,吃藥、喝水、吞下,吃藥、喝水、吞下,護士全程監視,直到她吞下最後一顆藥。等護士一走,媽媽就把藏在舌根下的藥拿出來,對她說:「我不能吃,他們都要我死。」

楊翠反覆想:母親留在這裡會更好嗎?她想帶母親離開,醫生卻對她說:「你如果把母親帶走,她就回不來了(指正常心理狀態)。」問起母親的狀況,醫師卻也說不清是哪一種精神疾病,約略提過早發性老年痴呆、重鬱症以及思覺失調症。

離開醫院後,楊翠找上多年老友,同時也是台大精神科的主治醫師王浩威。他們選擇在醫院外碰面,王浩威和董芳蘭很自然地聊起童年,她首先想起11歲的時候,曾有幾名高大的黑衣軍警闖入家裡,強行將父親帶走,年紀還小的董芳蘭搞不清楚怎麼回事,她不懂平時愛修理收音機的父親怎麼是叛亂份子,只能害怕地一直哭。

楊翠回憶母親當時就像一個平淡的講述者,一把把抹去平靜的淚水,沒有放肆地哭泣。而這段情緒平淡的記憶,卻讓王浩威判斷董芳蘭應是受到政治創傷,那些痛苦的記憶反覆以畫面存在於她的頭腦中。

神經科學的理論基礎幫助了他,大量的國外研究討論人們如何在恐懼下復刻創傷記憶。大腦的深處有對杏仁核,是產生恐懼的主要區域,而創傷記憶通常伴隨著強烈的負面情緒,會以場景、聲音、觸覺等感官訊息阻滯在杏仁核內,無法正常上傳至海馬迴形成記憶。因此,它像個發炎的囊腫,不斷地干擾著受創者。

創傷記憶另一個特點,就是延遲。美國心理學家琳達.威廉(Linda Meyer Williams)的一項研究,發現幼年遭受性侵犯的女童,而且與加害者關係越親近的,越容易遺忘這些性侵事件,但有十分之一的人在成年後會自己恢復記憶。王浩威解釋董芳蘭的情況也一樣,她曾目睹家裡的支柱被帶走,可能整個安全體系都垮了,只剩她的精神勉力支撐著,可是「當身體脆弱或衰老的時候,那些深層的恐懼會重新再回來。」

王浩威形容創傷記憶,有點像是被植入的電腦病毒,潛藏在系統中,伺機而動,也可能會感染其他電腦,沒人知道何時會瞬間崩盤。

彭仁郁也發現心理創傷被悄悄地繼承了。「每個人都告訴他們不是你父親的錯,他被國家壓迫了,你要體諒他,那在這樣的體諒下,我在哪裡?我的情緒往哪裡去?為什麼父親的瘋狂要我來承擔?」彭仁郁遇過一位受難者的小孩,從小在黑暗中長大,她的父親用報紙或黑紙將窗戶全部遮擋,家裡不見一絲光亮,因為只要有點光線,他就害怕會被看見。

歷史給出線索。生活在實施戒嚴法下的台灣,曾經有項規定:沒收匪諜的家產,可以提撥30%作為檢舉獎金,加上綿密的祕密警察網絡,滲透常民生活的各個角落。他們從苦難中學到唯一的教訓:任何人都不能相信。

但她/他們無法理解父親,因為父親的過去,是家族裡最深的祕密。痛苦無時無刻不在拉扯彼此,父親無法說出自己在監獄看到的一切。原來,真相如同一條橡皮筋,能屈能伸,能夠被政權隨意拉扯成他們想要的樣子。即使好幾次,父親想說出自己看到的一切,可他擔心說出實情的後果,萬一波及到家人呢?萬一自己又回到牢裡呢?

對於子女,他們承擔父母未被處理的精神創傷,然後被父輩施加的精神重擔無聲改變著。小小直到高中才知道父親曾是白恐受難者,小時候她只覺得父親很奇怪,印象中的父親經常坐在書房寫訴狀,將親戚全都起訴一遍,他給出的理由是:他們都要害我。很快地所有親人都逃離她的父親,包括她的母親。

這個世界上,小小的父親唯一相信不會害自己的,只有他的一雙兒女,小小和她的弟弟。父親將彼此綁在自己構築的城堡裡,小小從來沒拿過家裡的鑰匙,上學與放學都是父親接送的,她不能自由外出,當然也不能去朋友家玩,唯一一次她到朋友家,她的父親騎著機車在朋友家外面,等了她一天。「我父親從來沒打過我,我也知道他很愛我,但我就是很痛苦阿!」小小的樣子看起來疲憊,聲音聽起來認命了。

傷痛是一筆遺產,作用在二代身上,情感麻木也許是最嚴重的症狀。

思音的母親從小告誡她,不要跟別人說你父親是誰,也別講家裡的地址。這曾讓年幼的思音很困擾,因為父親經常換工作的關係,他們也跟著經常搬家,每次到了新的學校她總是緊張,因為她不知道該怎麼自我介紹。

這對受難者子女的人際關係產生影響,他們常感到與所有人都有無法跨越的距離,好像自己的心已經凍結了,或者說他們住在一堵玻璃牆後面一樣,沒辦法真正信任一個人。

思音認為她有時會結巴,半天說不出一句話,和童年的這段經歷有關。訪談現場,許多受訪的受難者二代常會不由自主的落淚,或提起他們經常性的失眠、頭痛、胃痛,甚至憂鬱症。

1980年,美國醫學人類學家凱博文(Arthur Kleinman)曾在湖南訪問患有神經衰弱的病人,他發現其中大部份曾在文革受到影響,而且患者出現了各種身體上的疼痛,如偏頭痛、胃痛、心血管疾病等。

凱博文將這種疼痛狀態,稱之為「身體化」,當個體的痛苦無處排解,就會通過生理疾病的方式展現。

「我在沙漠裡,附近就有一個綠洲,我很想走過去,可是怎麼走就走不過去。」思音提起了經常出現的夢境,頗類似她每月一次的痛經,「月事來的時候,常感覺子宮像被針刺一般劇痛,身邊的朋友都知道,那兩天要上我家扶我出來上廁所。」

施又熙的情況更不妙,甚至想過自殺。她的父親施明德,是台灣最負盛名的受難者之一,在她出生前就被捕入獄,她很小就學會武裝自己,才能應付特務的跟監、騷擾和總是哭哭啼啼的母親,小女孩的心裡想著,只要父親等到回來那一天,她就能和其他小女孩一樣,被呵護著長大。不過,父親出獄之後,並沒有對她投以太多關注,甚至透過司法否定了與妻子的婚姻,也放棄了兩個女兒。

生命裡缺席的父親,讓又熙渴望組成自己的小家庭。踏入婚姻6年後,她發現自己無法維持一段親密關係,她如此強烈地渴望愛,卻又無法做到。離婚後,她獨自帶著女兒生活,某個夜裡,她站在6樓陽台往外看,漆黑的地板充滿無限的吸引力,彷彿有個聲音在說:多好啊!跳下去就什麼煩惱都沒了。女兒芃芃的哭聲救了她,芃芃夜裡翻身踢到床板,痛的大哭,她感覺就像從水裡冒出水面,聽見一切聲音:女兒在哭,她還需要我。

施又熙後來接受長達6年的憂鬱症治療,某些安靜的時刻,她會想問:是誰害我不能活的像個正常人的?

她經常想起1980年的1月9號,施明德因美麗島事件被捕那天,當時她是小五的年紀,在全校的降旗典禮上訓導主任熱烈宣布消息,全校歡聲雷動。又過幾天,她被叫上司令台,老師當著全校師生面前,說她就是江洋大盜施明德的女兒,然後隔壁班的男同學跑來罵她,說她是學校的恥辱,趕快轉學。

所以是誰害的?是蔣介石?受難的父親?還是那個隔壁班的男同學?

簡單的問題從來沒有簡單的答案,台大歷史系教授花亦芬前年考察德國轉型正義後,她給出自己的答案:我們可能忽略了反省整個加害體制。

花亦芬成長於1960年代,一個沉默的時代,台灣的父母囑咐「小孩子有耳無嘴」、「不要參與政治」,普遍性的社會恐懼,伴隨興奮的資本追逐,讓所有人都學著自保,旁觀他人的悲傷。

「不把自己的感受當真,也不會把別人的感受當真,整個社會變得很冷漠。」花亦芬在說戰後的德國,也像在講今日的台灣。

西德轉型正義始於審判納粹戰犯,很快地他們將熱情轉移至經濟復甦,不及10年,西德從戰敗國再次取得「經濟奇蹟」的成就,付出的代價,就是德國人藏起悲傷,假裝痛苦不復存在。直到1965年,心理分析師米雪莉西(Alexander & Margarete Mitscherlich)夫婦出版《無力哀悼》,直指德國人失去同理他人痛苦的能力,是當代社會的精神危機。

這本書籍的出版,讓德國人願意去理解,戰後社會裡幽微卻又普遍存在的心理創傷。關注延續至1980年代,精神科醫師拉德博(Hartmut Radebold)在診療時聽到同世代的病患講述兒時經驗,竟不自主地流下眼淚,當越來越多病患上門求助,他才驚覺這可能是整個世代的集體創傷。拉德博嘗試更理性的思考,他開始訪問二戰時間的德國兒童,發現有80多萬人長期被創傷後症候群(PTSD)困擾,其中有三分之一隨著年齡增長,病情愈趨嚴重。

後來德國的心理學家與精神科醫師,前仆後繼地投入研究、治癒。「德國人發現自己的老年社會,很高比例受到情緒困擾,成為一個焦慮的老年社會,可能很容易被極右派聲音的煽動,這其實就會影響民主政治的安定。」花亦芬希望臺灣能學點什麼,因為「沒有什麼時間會療癒一切的社會。」

集體共有的創傷,與互信薄弱的社會,織成隱隱作痛的台灣。

這結果令人洩氣。新光醫院精神科醫師陳俊光想過:如果在二二八之後,或在白色恐怖當下,就有精神科醫師介入的話,他們現在會不會舒坦些?

美國創傷治療聯盟主席范德考克(Bessel van der Kolk)指出,治癒創傷記憶最好的方式,就是讓受創者重新跟社會連結,並且將根基於安全、自主、快樂的感受,取代一成不變的恐慌感覺。

例如一個在嘈雜的酒吧遭遇攻擊的女人,可能接下來幾個星期都會對玻璃的撞擊聲產生害怕的感覺,但是經過一段時間後,她和朋友熱絡的交際說出那段糟糕的經歷,碰杯聲最後成為與朋友慶祝的聯想,從而戰勝了恐懼的消極聯想。

國外的研究如此豐碩,然而為何這麼多年,我們未能察覺那些傷痕?

場景拉回台灣的醫療現場,「我們給一個病人的時間可能就是10分鐘,能夠知道他有幻想就很不錯了,不可能還聽他講那些生命故事,」陳俊光想了一下,接著說, 「可能大多數精神科醫師也不會去問,反正開的藥都一樣。」彭仁郁覺得第一線的心理師沒有能力判斷政治暴力可能是另一個問題,「那些療癒都還停留在家庭,特別是跟父母的關係裡,心理師能不能拉高層次,去看到整個國家的壓迫,那是很困難的。」

我們若無力理解他們的傷痛,這一切將成為必然的規律:記憶的傷口無法癒合,它在時光中延續。

陳俊光想要治癒自己的家族。上大學時,他意外發現自己的外公在二二八事件中被殺,後來阿姨也差點成為白色恐怖的受難者。這段經歷沒有讓他逃避政治,他反而更積極參與,希望讓母親相信這個社會安全了。從野百合學運到反大埔徵收都有他的身影,甚至在大埔強拆事件後,他曾提出政治暴力下的心理創傷研究。

彭仁郁回台灣後,也在進行類似的研究。她的起點是陳文成基金會的志工,卸下老師的身分,跟一群很年輕的學生一起辦活動,然後認識白色恐怖的前輩。她告訴我,她沒想著拿PTSD的症狀來比對,「我很怕用一種命名,就把一群人都套在這個框架裡了,好像我們拿了這個描述,就以為我們認識他們,或者能夠理解他們的痛苦了。」

彭仁郁也想過用精神分析的專業去療癒那些隱傷者。後來,她想通了,「我想去聽,在那麼漫長的歲月以來,他們是怎麼從那些痛苦活過來的。」因為,理解的前一步是聆聽,就像德國曾經做過的,聽見他人的痛苦是為了撫平傷痕,畢竟受傷的心走不遠。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。