專訪紀錄片導演和歷史研究者

結束戰爭比開始更難,尤其由烽火中活下來的人該如何走出陰霾?距今逾80年的二次大戰,期間約有20萬台灣人加入日本軍隊,這群人被稱為台籍日本兵──有不少被派至南洋作戰,最終可能屍骨無處尋,也有人活著回家。

但少有人知道,在天寒地凍的西伯利亞,也有台籍日本兵,其中至少有19名留下紀錄:他們在戰後被蘇聯俘虜,送往西伯利亞、中亞地區強迫勞動多年。這群人二次生還、回歸社會後,面對國家認同、語言斷裂、身分歧視,對自己的過去閉口不談,至今只有少數人留下完整紀錄,歷史研究者將這段冷冽的冷門故事,稱為「冰封的記憶」。

《報導者》專訪參與調查的歷史研究者、紀錄片導演,探討這段冰封的記憶對他們自身,以及生還者和家屬留下什麼痕跡?

「我內心很孤獨。」

現年98歲的前台籍日本兵吳正男對著紀錄片導演許明淳道出心聲。他的故事並非第一次被拍攝,過去卻從未吐露過脆弱。

吳正男1927年在日治時期的台南州斗六郡出生,14歲赴日留學、17歲加入日本軍隊,在第二次世界大戰結束後遭俄軍送進蘇聯戰俘營,是現存紀錄中曾被蘇聯俘虜的19名台灣人中,唯一的在世者。

用紀錄而非「經驗」,因為史學家至今仍然不清楚,當年到底有多少台灣人遭蘇聯俘虜?

蘇日戰爭僅為期一週,8月15日,昭和天皇以廣播宣讀《終戰詔書》向日本國民公布投降,總計約7,000萬人死亡的二戰告終。

這一天,隸屬維修部隊的吳正男駐紮在朝鮮半島北部的定平郡宣德機場,由於廣播訊號太差,他聽不清楚內容,他說,原以為「天皇只是要激勵人心」,並未理解戰爭落幕。但隨蘇聯軍步步進逼,他的長官下令放棄武裝,士兵才各自逃亡。

吳正男打算往南方移動,要從釜山搭船離開朝鮮半島,結果連半島中央的38度線都尚未抵達,他搭乘的火車就遭蘇聯軍隊攔截。

當時一名已被蘇聯俘虜的日本軍官對著車廂喝斥「男人先站出來」,吳正男乖乖起身,接著軍官又下令「軍人再站出來」,吳正男仍照做,年僅18歲的他尚未意識到,這是返鄉的最後機會,一些老兵早已偷躲進難民群。

於是聽令的吳正男被逮捕,編入前往北方的戰俘隊伍,和他一起逃亡的同袍們被打散,「就算自己死掉,也沒有人會知道,沒有人能幫忙,把我的死訊告訴家人。」

歷經近兩年的艱苦戰俘生活後,吳正男生還返回日本定居至今,目前已是「阿祖(a-tsóo)」,他雖未被戰爭摧毀心智,還有了安穩的退休生活,在人前總是硬朗,直到許明淳的鏡頭出現,這位老先生才第一次吐露,無處訴說的台籍戰俘經歷,讓他總覺孤獨。

戰爭結束80年之間,吳正男持續和日裔同袍保持聯繫,但和他一樣出身台灣、又曾被蘇聯俘虜者,他只見過三人。第四位來不及見到面的「戰友」,甚至是許明淳拍攝期間引薦遺族後,吳正男才知悉對方存在;如今夥伴全數辭世,可能只剩他一人能記得那段歷史。

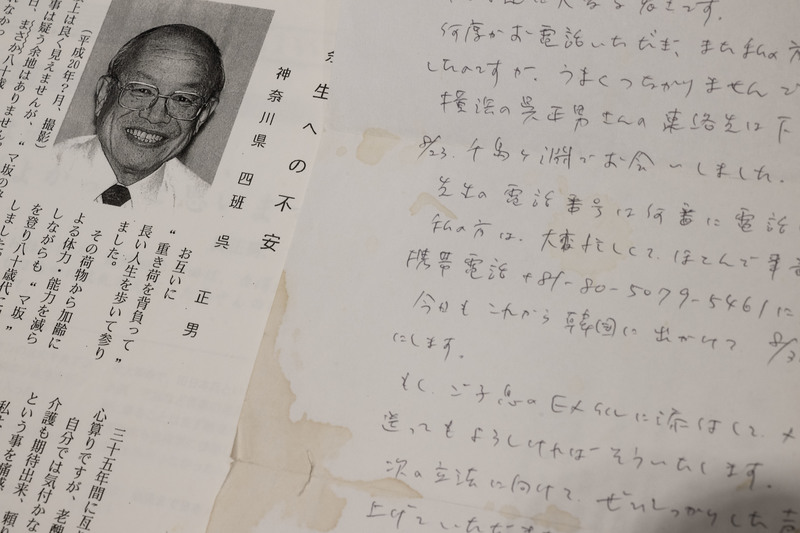

許明淳自2022年起多次前往日本拍攝吳正男。剛開始,他們用傳真機聯繫,不懂智慧型手機的吳正男會把文獻與手寫信跨海傳來,許明淳得坐在機器前等待列印,先回信向吳正男傳達「收到了」,再把內容交給翻譯處理,用上個世紀的方法保持聯繫。

已在日本定居80年的吳正男不懂華語,也快忘了台語怎麼說,直到許明淳不斷拍攝,吳正男的記憶被喚醒,兩人逐漸能用簡單台語溝通。許多鏡頭中都能看到許明淳攙扶吳正男,攀上階梯前輕喚一聲「細膩(sè-jī)」,翻閱文獻時請教老先生對某件事還有記憶(kì-ik)嗎?

「我在你面前就像裸體,光溜溜的,都被你拍光了,你還有什麼可以問?」吳正男經常黜臭(thuh-tshàu)許明淳,那是老先生難得的幽默。

不過許明淳的確有問題沒問完——這場戰爭是當事人的創傷,那時代又如何註解?為了解開疑惑,他在2024年前往俄羅斯,花上兩週時間,沿著當年戰俘鋪設的鐵路進行公路旅行。

因為題材敏感、俄侵烏戰爭仍在進行,許明淳事前申請拍攝與查閱資料的許可證都被俄方拒絕,他只能冒險改以觀光簽證入境拍攝,出發前非常擔心遭警察逮捕,還向紀錄片的歷史顧問陳力航吩咐:「如果我回不來,這部片就交給你了。」

這趟旅途中,許明淳發現一段實際上由戰俘打造的鐵路在當地的記載寫著:「1974年正式興建」,以及戰俘返回日本前的最後一站、俄羅斯納霍德卡港(Nakhodka)邊有一座日本人墓地,卻未說明日本人為何在此死亡。

至於遭蘇聯俘虜者返回日本的第一站舞鶴港旁雖設立「引揚紀念館」,東京也有一間「和平祈求展示資料館」,它們收藏的文獻卻無法直接查明台灣人的數量、姓名。

「誰值得被紀念,誰不值得被關心,要給下一代什麼樣的戰爭記憶,由大國決定。」

19名台灣兵在戰爭結束當下,都身在蘇聯占領區內。他們是依蘇聯最高領導人史達林(Joseph Stalin)發布的國防國家委員會《第9898號命令》而俘虜,即使該命令字面上僅要求日本人強迫勞動,蘇聯和日本軍官並未依規定處理,導致台灣人、朝鮮人都被送入戰俘營。

許明淳拍攝歷史紀錄片逾20年,作品主題橫跨台灣百年來的殖民、戰爭、戒嚴經驗,這些故事都在回答:

「過去的我們來自何方?現在的我們又是誰?」

近年許明淳攻讀台北教育大學台灣文化研究所碩士學位,這部拍攝西伯利亞戰俘的紀錄片《冰封的記憶》便是由其畢業論文、同名學術專書衍生。因為在追查真相的過程中,他發現,對吳正男等人而言,「戰爭像是一直沒有結束。」

病死、餓死、凍死、工殤、試圖逃跑遭槍決,逃跑成功也得面臨大自然考驗,在一年有7個月均溫低於攝氏零度,人口密度極低的殘酷冰原上,活著就彷彿監禁。

根據日本厚生勞動省統計,當年共57萬人遭蘇聯俘虜,俄方資料則是76萬人,雙方都推估死者約有4萬至6萬,死亡率為十分之一。這批戰俘的足跡遍布西伯利亞、中亞,最遠直達東歐。

蘇聯在戰後缺乏男性勞動力,國土百廢待舉,需要迅速重建和開墾,戰俘就成了政權眼中的最佳工具;其中,更有千名日本人被送往現今烏克蘭境內的札波羅熱州進行勞動──豈料80年後,此地再次成為戰場。

吳正男被拘禁之處,是現今哈薩克的克孜勒奧爾達州,即使在交通開發後的21世紀,從北韓平壤出發、抵達此地的路程仍超過5,000公里。由於蘇聯嚴格禁止俘虜留下文字,還會突襲檢查營房,大部分當事人的遭遇都是透過回憶流傳,或由學者、倖存者協會、人權組織留下口述歷史。

其中第一手文獻包含詩人石原吉郎《望鄉與海》、小說家高杉一郎《極光的陰影》、畫家山下靜夫《西伯利亞拘留1450日》、漫畫家齋藤邦雄的《漫畫西伯利亞拘留物語》等等。改編作品則有日本社會學者小熊英二集結父親經驗所著《活著回來的男人:一個普通日本兵的二戰及戰後生命史》,社會寫實派作家山崎豐子《不毛之地》和邊見純《來自雪國的遺書》等等,後者更由知名影星二宮和也主演,於2022年推出電影版。

透過各種當事人抱憾留下的資料,世人得知戰俘每天伙食只有名為「卡莎」(俄文:каша)的雜糧粥、搭配350克黑麵包,這塊麵包得和7名室友平分。他們的工作採輪班制,日夜追趕蘇聯政府規定的目標,甚至達零下40度才能停止勞動。

從眾多文獻中還可見,當年蘇聯希望訓練戰俘回國後加入共產黨,為此發行由日文編撰的左翼政治刊物《日本新聞》,並鼓勵戰俘互相批鬥、檢舉,甚至有戰俘營流傳:思想愈忠誠者,愈可能遭釋放。

如此複雜的「シベリア抑留」(西伯利亞拘留)議題在日本占有一席之地,但超過半個世紀以來,相關學術研究、藝文作品幾乎都以日本人為主角。

所幸,南韓曾經傾政府之力研究,2010年一份調查結果揭露,當時約有1萬名「朝鮮裔」被蘇聯俘虜,約2,000人被拘留至1948年後,至少60人魂斷異鄉。相比南韓,我國對台籍日本兵的研究卻落後近半世紀,直到1987年解嚴,民眾才能勉強公開談論此事。

許明淳認為,蔣家專制政權先是刻意抹滅日本與台灣的連結,後因冷戰時期「民主陣營」必須交好,學界錯過要求日本承認歷史錯誤、台籍日本兵們尚未老去的黃金時期。因此,無論能返國或甚至無法離開的人,其遺族都不一定知曉自己的祖先曾踏上西伯利亞大地。

若不含吳正男等4名戰後留在日本定居者,台灣本土故事首次被記錄,是1995年日本作家林榮代在追查「高砂義勇隊」歷史時,意外發現3名曾被送往西伯利亞、爾後返回台灣的前戰俘;至於本議題載入學術殿堂,則是學者蔡慧玉在1997年採訪另一名當事人賴興煬。

根據陳力航和許明淳的考證,吳正男在哈薩克從事農業生產,其他台籍俘虜則從事採礦、伐木、鐵路等工作,這19人因為軍階較低,都在1947至1949年之間陸續釋放。

釋放就等於回歸社會嗎?戰爭、戰俘經驗對這群人造成何種影響?許明淳印象深刻,有次吳正男的台灣親人前往日本探望他,同樣高齡的妹妹吳照抱著吳正男,用台語喊出「阿兄」,兩人相視對笑,卻因為語言隔閡,說不出下一句話。

這成了許明淳藏在戰俘故事後的另一重點:冰封的不只大地、不只歷史,更有從戰爭中倖存的家族。

陳力航身為本片歷史顧問、牽線許明淳開始記錄吳正男的幕後推手,其實他也是另一名台籍戰俘陳以文的孫子。當年西伯利亞最冷氣溫曾達零下68度,陳力航便將2021年出版的陳以文回憶錄取名《零下六十八度:二戰後臺灣人的西伯利亞戰俘經驗》。

揭露陳以文故事的起點來自陳力航兒時記憶:「以前他晚上喝了酒,有點醉意,就會向我說一些現在聽起來兒童不宜、很可怕的故事。」例如,陳以文曾目睹軍中同袍的耳朵被凍壞後「掉」了下來。

兒時的陳力航雖知道阿公有極驚人的人生經歷,但要到陳力航考上成功大學歷史學系,開始接觸台籍日本兵史料時,他才驚覺陳以文的故事對台灣何其珍貴,並成為他一門課的報告主題。

從期末報告到投稿期刊,最後擴寫成書,這條路花了10年,陳力航身為歷史研究者,深知僅有陳以文口述不夠,他得持續尋找其他文獻,確認阿公留下的故事、日記、書信都有史料佐證,連「零下68度」書名也是挖掘俄羅斯氣象局的資料而來。

成大畢業後,陳力航在政治大學台灣史研究所取得碩士學位,接著赴日本東京大學留學,10年來每逢機會,他便會造訪各地圖書館、二手書店、雜貨攤,蒐集與西伯利亞戰俘相關的文獻,從中拼湊台籍俘虜真相,這項工程至今仍在進行。

紀錄片中一句極具詩意的敘述,是陳以文和許多戰俘的共同經驗:當戰俘列車在看似海岸的地方停了下來,陳以文跑到岸邊眺望,以為遠方就是故鄉,忍不住用手捧起喝了一口,「才知道這裡是淡水。」

把西伯利亞地標、世界上最大的淡水湖「貝加爾湖」看成海洋,是因為戰俘們在當下根本不知道自己會被送往何處。

陳力航扛著上百份資料走遍各地,其中最重要的一本冊子則來自「久凜會」,這是陳以文和戰俘營同伴組成的互助團體,他們都曾在名為「クリコン」(音譯為庫里空)的集體農場被迫勞動。

陳以文長期和戰友保持聯繫,其中多名成員更於1991年蘇聯解體後重回西伯利亞,尋找當年的戰俘營遺址。即使這批當事人們踏上旅途時都超過70歲,仍舊堅持親腳走訪故土,他們當時繪製的地圖,成為陳力航追尋阿公足跡的重要證據。

2009年,陳以文82歲時,日本即將訂立《西伯利亞特別措施法》彌補當年倖存者,在日本經營人權團體「西伯利亞拘留者支援.記錄中心」的NGO工作者有光健聯繫上陳以文,試著幫助他爭取賠償,並引薦陳以文和吳正男認識,讓他們彼此發現「原來世上還有一人能理解我」。

2010年,日本成功立法,每位從西伯利亞戰俘營生還的倖存者可依歸國年分申請25萬至150萬日圓的賠償金,沒有日本國籍的陳以文卻不在此列。

2012年,陳以文過世之後,陳力航曾赴日拜訪吳正男。在紀錄片中,可見到陳力航抱著那箱文件,其中包含陳以文生前和吳正男的信件,他問吳正男:「您為什麼想尋找戰友?」

答案很簡單:只是想「見見大家」。吳正男說,光存活下來就不容易,自家子孫卻對他的經驗毫無興趣,看了相關報導也沒有反應,讓他十分寂寞。

另一次則是2024年8月,在持續舉辦23年的西伯利亞戰俘悼念會上,陳力航代表陳以文,也陪著吳正男出席,兩名前輩同年出生,從軍前在日本旅居的地點甚至距離不遠,「他們的經驗在世界上真的太罕見了,和吳先生說話時,就像我阿公又活過來一次。」

陳力航身為寫史者的熱忱不只影響許明淳,現任成功大學文學院院長、前歷史系系主任陳文松,也是經由陳力航求證:陳文松的二伯父,正是和陳以文一起搭船回台的「陳忠華」。

日本留下的乘客名單,還有一張陳以文收藏的合照成為證據。陳文松從事史學工作20餘年,過去依稀知道親人曾被蘇聯俘虜,近年偶然得知陳力航祖父經歷,才終於確認此事。不過他坦承,要將其延伸成學術研究仍有困難,冰封的記憶並非那麼容易被揭開。

「吳先生這輩子心裡都在想著,『如果我一直分享經驗,認識更多朋友,說不定就能找到其他和我一樣的台灣人。』」這是許明淳眼中,吳正男積極訴說歷史的動力之一。

其實吳正男經常接受日本媒體採訪,如《日本放送協會》(NHK)、《每日新聞社》、《東京電視台》都曾上門,他還積極出席追思活動、讀書會、同鄉會,在橫濱台僑界是位知名人物。 可惜那19名台灣戰俘裡,吳正男只直接認識其中3人:鄭慕鐘、陳旺、陳以文,但還等不到許明淳拍攝,他們都已過世。

相較態度最積極的吳正男,其他台籍戰俘普遍對這段歷史保持低調。當時中國已開始「第二次國共內戰」,台灣「二二八事件」又剛落幕,這群人曾在蘇聯戰俘營裡受過共產主義影響,因此成為當權者眼中的「可疑分子」。

甚至有倖存者千辛萬苦返回台灣後,一從基隆港上岸立刻被警察逮捕調查。根據許明淳考證,19人中至少9人有此經驗,至今仍可在國家檔案管理局收藏的政治檔案中找到他們的姓名。

從蘇聯戰俘營生還、又被民主陣營拘留過的陳以文直到中年,仍得定期向警備總部報告日常行蹤。陳力航推測,他的父親對陳以文的過往毫無興趣,或許是因為接受不同價值觀的教育,因此對祖父的經歷與認同產生反感。

留日的吳正男、陳旺也有「檔案」在身。由於吳正男積極參與僑界組織,認識眾多華僑、台僑,因此被情報單位盯上。某次吳正男返台探親,一入境就有調查局人員接機,護送他回家,沿途中噓寒問暖,確認他在日本是否遭中共收買。

另外3名戰俘賴興煬、唐中山、蕭冬是從嘉義布袋港回台,他們抵岸後同樣被警察上銬拘留了數十天,被迫簽署「不得談論任何社會問題」誓約書。賴興煬留下的口述紀錄記載:

「有人問起我以前當兵的事,我都避而不談,即使家人問我,我也不說。」

在許瑛子等後代的記憶中,只有許敏信經常讀著報紙,蒐集政治類書籍的身影,許敏信曾為蘇聯戰俘的經驗對他們來說,「有種在看戲劇的感覺,有點距離感。」

許敏信是日治時期的台灣仕紳許丙三子,許丙更曾於1947年二二八事件後,因至今真相未明的「謀議台灣獨立案」遭逮捕入獄。許明淳認為,許丙名義上雖是不滿許敏信「為敵國(日本)當兵」,才將從西伯利亞生還的他趕出家門,實際上更可能是為了保護許敏信;但所有當事人都已過世,許瑛子也尚未查出真相。

為此,許明淳向國家檔案局調閱資料後驚覺,竟然連旅居日本的許敏信住址、許瑛子等4名兒女的姓名,都被記載在戒嚴時期的監控檔案中。

台灣人加入日本軍隊,遭蘇聯俘虜,好不容易倖存,卻發現國家、語言、統治階級全都換了一個樣,這群人背負三種認同矛盾,再加上民主與共產陣營的衝突。陳力航感嘆:

「他們從戰敗國的殖民地士兵變成戰勝國的一分子,但體制始終不允許這群人存在。」

中央研究院民族所副研究員彭仁郁看完《冰封的記憶》後指出,這群戰俘多少背負著戰爭與政治的雙重創傷,即使一些當事人可能曾試著對親友開口,最後逐漸難以表達,是因為「沒有人能理解」,進而選擇「把創傷留在我身上就好,不要帶給下一代」。

「當我講出口的東西,對我本人也是很複雜的經驗時,我很難釐清自己到底經歷了什麼?你能夠懂我嗎?會不會誤解我?」彭仁郁出身心理學界,長期研究政治受難者檔案,她發現,無論選擇說或不說,當事人心中都有一個共同的渴望──被社會重新接納。

但在戰俘後代身上,子女通常受到和父親截然不同的教育,他們既無法理解戰爭,對國家的想像歧異,甚至在戒嚴時期還得擔心安全風險。彭仁郁說,台籍日本兵和白色恐怖受難者,都經常成為「家族中不知該如何被安放」的存在,這對當事人與後人來說,都是痛苦。

「生命史乍看只是很個體的事情,但它也是時代的一部分。」對身兼後人、學者兩身分的陳文松而言,當年台灣青年選擇入伍通常有多重動機,可能受皇民化教育影響,或者軍國主義社會下的集體壓力,甚至為了求翻身、賺錢的機會。

透過研究,陳文松發現台籍青年其實不了解戰爭的真實面貌,甚至會被政府宣傳欺騙,此時史學家必須「站在他們(前人)的角度思考事情」,彷彿成為一名時空穿越者,把前人無法親自述說的事,透過歷史研究告訴下一代人。

追查台籍日本兵史料20餘年,為此寫下多本著作的中央研究院台灣史研究所所長鍾淑敏也說,個人經歷通常在大時代下顯得零碎,時代敘事又缺乏細節,那麼史學家就得找出「每個人的生命故事,該安放在哪一個位子?」讓兩者互相呼應。

台灣人可能只是一串數字,或日本人記錄下簡單帶過的一句話,在他們眼中,都是連結當代懸問的珍貴線索。

「認知自己身上,來自過去的複雜性,其實能幫助我們面對同樣複雜的當代,」彭仁郁說,接觸歷史,可以是療傷的起點。

如果陳力航未走上歷史書寫之路,求學期間沒選中那堂課,陳以文的故事會持續冰封,連帶吳正男與其他人的經驗,都無法透過許明淳留下證明。目前許敏信的女兒許瑛子、孫女林瑛理加也決定拿起攝影機,開始記錄追尋家族記憶的過程,還打算為此出書。

「我相信世界上一定還有其他台灣人有過類似經驗,」許明淳笑說,他和陳力航大概是全台灣最會追查西伯利亞戰俘資料、手頭又有最多文獻的兩人,只要任何人聽聞家族有類似故事,他們願意協助找出答案。

這是吳正男難以親自完成的遺憾。許明淳仍期待著,當愈來愈多台灣人關注此事,就能透過日本人權團體訴諸壓力,總有一天,要讓日本政府願意對台灣學界開放當年的「拘留者資料」,正式統計受害者總人數。

許明淳強調,即使日本厚生勞動署曾回覆他「具體人數尚無法掌握」,原因包含文獻過多,台灣兵的兵籍簿、乘客名單上可能登記為日本名;但他和陳力航看過的資料都詳實計載了戰俘的「出生地」,都可看出來自台灣。

目前陳力航繼陳以文的故事後,近期新著《慢船向西:日本時代臺灣人醫師在中國》一書,記載日治時期台灣醫生前往中國行醫的足跡,同樣是人生如戲。他認為,當第一代人活在時代大霧中,第二代人又因差異產生衝突,讓時代往前轉動,撥開迷霧,「就是我們(第三代人)的責任。」

至於《冰封的記憶》,最近片子完成日文字幕翻譯,許明淳即將帶著它前往日本放映,邀請吳正男和家屬、其他日裔倖存者到場,讓他們知道,大海另一端還有人記得此事。

下一次見面,許明淳想對吳正男說:

「吳桑,不要寂寞了,我們把你的故事拍下來了。」

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。