「歷史既殘酷又會荒謬地重演,而高砂義勇隊這段歷史,正能呈現這既荒謬又殘酷的事實。」

2025年8月是二戰終戰80週年。80年前戰爭的結束,雖終結了日本對台灣的殖民統治,卻引發另一層身分矛盾──戰時屬於戰敗國的台灣,戰後因中華民國政府的接收,轉入戰勝國之列。於是,當這個國家長年以「勝利」、「光復」等論述掩蓋戰時台灣人民的多重角色,又在威權體制下壓抑個人記憶與言說時,屬於台灣社會的戰爭經驗與創傷,也逐漸被遺忘和割裂。

在所有被忘記的歷史中,高砂義勇隊的故事尤其沉寂。作為日軍徵召、派往海外作戰的原住民部隊,他們不僅在語言與文化上處於弱勢,戰後也難以在以漢人為主體的社會中留下記憶。即便近年來關於台籍日本兵的討論逐漸浮現,高砂義勇隊的身影相較之下依然稀少,研究與記述更因當事人的凋零而陷入斷層。

在終戰80週年之際,《報導者》專訪長年深耕台東都蘭部落、熟悉高砂義勇隊歷史的國立史前文化博物館館長蔡政良。2009年,他前往新幾內亞島進行田野調查,帶回3枚日軍兵籍牌,並於2025年正式登錄為史前館館藏──這也可能是第一批由台灣人從海外戰場親手帶回、且極可能屬於高砂義勇隊的戰爭遺物。這段記憶,卻得從一段「老人不說、年輕人不問」的高砂義勇隊故事講起。

1920年出生的高仁和,是都蘭部落的阿美族。他這一生有3個名字:出生的時候,父母為他命名「洛恩(Ro’en)」;在日本殖民政府皇民化運動下,他是「吉村務」;「高仁和」是他從戰場上回來後,中華民國政府讓他改的名。

他是在1943年上戰場的,但參戰並非出於他的志願,而是被指派。當年才23歲的洛恩,某日與族人們結束了監控敵機的警戒工作,正準備交接時,突然看到警察朝他們走來,劈頭就說:因為表現優秀,他們4人已被指名加入第五梯次的「高砂義勇隊」。

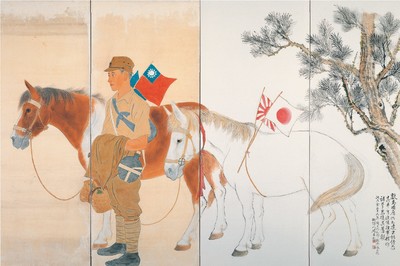

高砂義勇隊指的是第二次世界大戰期間,日本殖民政府動員台灣原住民前往南洋叢林作戰的志願兵。1941年末,日本偷襲珍珠港後,太平洋戰爭全面爆發。為了獲取戰爭資源,日本將戰線延伸至印太地區。由於原住民過去對抗日軍的驍勇善戰及適應叢林戰鬥的能力,日本政府遂於1942年至1944年間成立了「高砂義勇隊」,並分8次徵召數千名台灣原住民青年,派往太平洋各島嶼隨日軍作戰。

學者傅琪貽指出,所謂的「義勇隊」,從國家的角度來看,屬於非正式且臨時召募的部隊,主要從事打零工、雜役等工作。法律上,國家並不需要對這些義勇隊員提供任何金錢上的撫恤或情感上的道義關懷。

不過,在當時的原住民心中,擔任高砂義勇軍意味著要上戰場殺敵。與洛恩同年齡的族人,有的已上戰場,現在輪到洛恩了,他不禁想著:自己從未接受過軍事訓練,青年團也只有基礎的體能訓練,該如何上戰場呢?再加上,當時的教育告訴大家,若上了戰場就不該抱有能夠回來的期望,這讓他怎能不感到害怕?然而,焦慮之中,洛恩又有些驕傲:「原住民能當高砂義勇軍,代表是很英勇的吧──所以,這也算是一種榮譽吧?」

從洛恩的角度來看,自己入隊後的地位確實有些提升──年輕的青年團員對他(們)投以尊敬的眼光,平時頤指氣使的上層階級青年也變得客客氣氣。原本經常欺負人、動輒拳打腳踢的警察,現在更是畢恭畢敬,對他們的家人也和顏悅色。儘管在派出所的造冊中,這些高砂義勇隊員的職稱是「傭人」,但不知情的洛恩等人,仍因此獲得了一些尊嚴。

1943年4月初,洛恩等人在台東糖廠與其他部落的原住民集合,搭上軍車前往高雄港搭船出征。這一幕被當年還是小男孩的林哲次看見,並深深留在他的記憶中。

後來,這個小男孩長大,成為台東多所中學的校長,並在82歲時,憑藉對高砂義勇隊的研究,於2011年取得台東大學南島文化研究所碩士學位,還翻譯了一本高砂義勇隊員的日記。而他的指導教授蔡政良,則在年輕時因緣際會成為洛恩的乾孫,甚至於2009年與洛恩的兒孫一同前往洛恩曾經親歷的戰場,將屬於高砂義勇隊的兵籍牌帶回台灣,尋找這些名牌的主人。

不過,當時還是博士生的蔡政良,由於無力處理,便將這些兵籍牌捐贈給國立台中自然科學博物館。彷彿命中注定,這3張兵籍牌在他借調至台東史前博物館擔任館長時,終於在終戰80年的今天,正式成為史前館的藏品,回到屬於原住民的山海懷抱。

兵籍名牌回歸的故事,起源於2005年盛夏的某個傍晚。當時,正在清華大學就讀人類學博士班的蔡政良,與乾爹──洛恩的兒子Kapah(漢名林昌明)在庭院裡抽菸、吃檳榔,喝著保力達聊天。在茂盛的海檬果樹包圍的涼亭下,Kapah突然對蔡政良說:「阿公(洛恩)吃過人肉喔。」

蔡政良雖然驚訝,但思及Kapah素來說話跳躍又愛開玩笑,便也以輕佻語氣回應:「是嗎?這有什麼了不起,我三峽的同學也告訴過我,他阿公的阿公曾經吃過泰雅族的人肉。」

「我是跟你說真的啦,不然你自己去問阿公!」Kapah態度轉為認真地說。

蔡政良走進客廳,只見洛恩專心地看著電視上的女子摔角,於是拉張塑膠椅坐在旁邊,等待機會。等到廣告時間,他立刻詢問阿公是否吃過人肉。洛恩只回答:

「對啊,在Niukinia吃了一個白人。」

根據洛恩的解釋,Niukinia位於澳洲北方,這個回答讓蔡政良更為吃驚──因為這正是人類學學徒熟悉的知名田野地:新幾內亞。只是,當他還想繼續追問時,洛恩又沉浸在女子摔角的畫面中。

此後,只要有機會,蔡政良就會繼續追問洛恩阿公這段過去,這才一點一點拼湊出他曾以第五回高砂義勇隊身分,在新幾內亞島打仗的過去。

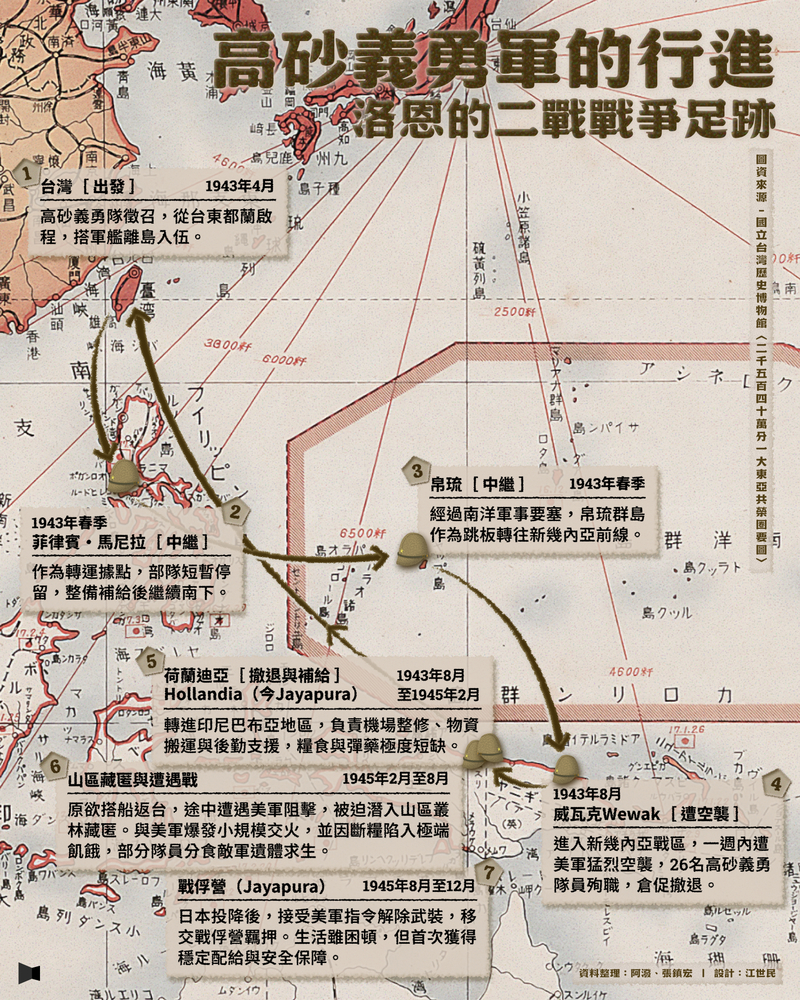

1943年4月,洛恩從台灣出發,經過馬尼拉、帛琉,輾轉於同年8月抵達巴布亞紐幾內亞北部的威瓦克(Wewak)。

當時的威瓦克是日軍在新幾內亞島上最大的空軍基地,該地無論距離日本或是台灣都超過4,000公里。此時,日軍已因中途島海戰、珊瑚海海戰和瓜達康納爾島戰役接連失利而陷入頹勢,而遙遠的威瓦克不僅海上補給困難,還經常遭到盟軍的猛烈攻擊,再加上熱帶叢林易滋生疫病,因此被日軍稱為「人間的地獄」。

抵達威瓦克的洛恩,被編入「第27貨物廠」負責後勤雜役。有時,他需要行軍穿越叢林,前往空軍機場協助整修;有時,他會奉命搬運食物和彈藥,運送到鄰近區域的各大小日軍基地。

到了1944年2月,當初承諾的志願軍服役期限即將屆滿,眾人也準備前往日軍的海軍基地搭船返台,結束高砂義勇隊的軍旅生涯。長期飢餓導致體力虛弱的洛恩,當時更因即將回家而充滿期待。

部隊拔營東行不到一天,便發現了美軍的蹤跡,眾人不得不緊急撤退,躲入山區叢林。洛恩一行人在原始密林中穿行好幾天,當大家幾乎被飢餓與疲憊逼入絕境時,眼前終於出現了一條溪流。順著溪水望向南方,一處山坡地映入眼簾,坡地後方有個平台,平台背後則是一座綿延起伏的山脈。此時,隊長才下令部隊就地紮營躲藏。

躲在山區的日軍部隊,能取得的食物與鹽分愈來愈少。原本就身形清瘦的高砂義勇隊隊員們,不僅面黃肌瘦,不少人更因瘧疾倒下。儘管高砂義勇隊員們曾提議外出打獵捕食,但帶隊的日軍長官擔心槍聲暴露行蹤而嚴令禁止。無可奈何之下,洛恩只能瞞著長官偷偷設下陷阱,偶爾捕捉當地一種與鴕鳥差不多大的食火雞。

某日,洛恩與幾位高砂義勇隊員奉命下山,試圖找尋日軍補給。途中,他們發現一處原為日軍所屬、卻已被美軍占領的軍營。眼見形勢危急,且實在飢餓難耐,眾人萌生了冒險潛入美軍陣地偷取食物的念頭。「反正餓死和被槍打死都是死,不如冒險試試看吧。」然而洛恩的賭命一搏,卻只偷回了根本無法充飢的バター罐頭(美軍奶油罐頭)。

幾名高砂義勇隊員沒找到補給,卻帶回了日軍基地已經失守的消息,士氣頓時墜入谷底。誰知,發覺物資被竊的美軍,隔日竟循著蹤跡找到了洛恩一行人在深山裡的營地,負責警戒的洛恩一見美軍出現,便立刻開槍,一名美國大兵應聲倒地,其他美軍隨即撤回叢林裡──這是洛恩自「出征」以來,第一次朝敵人射擊。

「阿公跟我描述這段的時候,神情很亢奮。」蔡政良回憶道,當時洛恩的表現與以往不同,這次他不再像以前那樣需要追問,才能擠出一點破碎的回憶,洛恩當時興致高昂,是邊喝著保力達邊比手畫腳,暢談當時的情景。

然而,洛恩開的這一槍引起不遠處營區裡的隊長注意,他判斷「美軍即將來襲」,並下令全員備戰。果然,美軍來了,雙方旋即激烈交火,但由於日軍占據地形優勢,美軍無法迅速攻克,也不敢戀戰,最終匆匆留下了另一具陣亡士兵的屍體,再度撤退。

戰鬥結束後,虛弱的洛恩硬撐著埋葬了陣亡日軍,突然察覺遠方有一群高砂義勇隊員正在聚集,像是在議論著什麼。他好奇地擠進人群中細看,才發現大家已經餓得再也受不了,於是有人拿出山刀,準備分食敵軍留下的兩具屍體。

「根據洛恩阿公描述,這就像殺豬一樣分食。」由於原住民祭典時常會殺豬,蔡政良也仔細向我描述了殺豬的步驟和方法,表示這些日軍(高砂義勇隊)也是以同樣的方式肢解人的屍體、火烤烹食。

洛恩雖然非常飢餓,但此刻仍極為猶豫,不知自己究竟該上前搶食還是轉身離去。這時,那位以流利刀法肢解美軍的布農族隊員,從火堆旁抓起一條手臂下半部,遞給洛恩和他旁邊的同伴:「很好吃啊,我的朋友,這個給你們吃。」

「餓過頭的時候,他覺得人肉和豬肉一樣好吃。」蔡政良轉述洛恩的看法,說道:「沒辦法,那時候真的沒東西吃。」

事實上,在日軍資料中,也廣泛記載了戰場上的食人事件。像是紀錄片《怒祭戰友魂》(ゆきゆきて、神軍)中,就提及日軍食用新幾內亞當地原住民,甚至同袍的肉。日本作家林榮代也在《台灣第五回高砂義勇隊:名簿・軍事貯金・日本証言》一書指出,許多因無法忍受當地戰況而自殺的日軍,最終被飢腸轆轆的同袍吃掉,甚至被裝進罐頭裡。

而洛恩吃的是「白人」的肉。這是洛恩第一次吃人肉,也是最後一次,那天之後,他們又回到繼續挨餓的日子。直到1945年的那天,一群日本軍官突然現身,要求部隊解除武裝、聽從美軍命令──因為日本天皇已經宣布敗戰。

地獄般的戰爭終於落幕,洛恩也被送進盟軍的戰俘營。雖然他們是敗戰者,但至少這裡有固定的食物,生活比在山上好多了。到了1945年12月,洛恩終於返回都蘭時,當年一起被指派加入高砂義勇隊的4位同鄉青年,卻有一人再也無法回家。

根據日本厚生省的統計資料,戰爭期間日本從台灣徵召的軍人和軍夫總數多達20萬,當中就有3萬餘人戰死。活下來的,則都是歷史的見證人。

像是蔡政良的外公,也是被派到海外參戰的台灣兵,甚至曾在前往海南島的運輸船上遭遇攻擊。所幸他命大,最後船隻還未靠港,日本便已宣布敗戰,讓他避過了戰場殺戮一劫。而他的阿公則是日治時期的民防隊員,雖因年紀稍長,未被軍隊徵召,但仍在美軍空襲中因臀部中彈而負傷。

「阿公在我很小的時候就跟我提到這些事情。外公則是等我長大一點,他才願意説,但他也只是說那時候很窮,沒辦法。」蔡政良認為,經歷過戰爭的人,不太會主動談自己的經歷:「基本上都滿沉默的。」

然而,無論是動員、躲避空襲還是肉身參戰,戰爭的經驗都深深淺淺地留在台灣人的記憶裡,卻因政治環境與時代變化,隨著時間的推移,成為後代無從認知的歷史。

蔡政良是新竹客家人,自有記憶以來,便跟著阿公住在一個以客家族群為主的社區,雖說如此,住戶中也有不少外省老兵,而這些參與過抗日戰爭或國共內戰的士兵,隻身來到這個曾被日本統治的地方,有的娶了原住民,有的則是獨居。國小時,蔡政良與一位獨居的外省老兵最為親近,但因年紀太小,無法主動詢問,且老人也不曾多談自己的過往,因此,無從得知這位阿公的故事,「我覺得他們(老兵)有個共同的特色,就是話都很少。」

無論是自己的阿公、外公,還是鄰里的外省老兵,都在蔡政良年輕時去世──等到他開始產生想要了解他們的戰爭經驗和人生的意識時,已經來不及了。但洛恩阿公不一樣,當蔡政良得知他「吃人肉」的事情時,他已經是個熟悉台灣文史、並被接納為都蘭部落一分子的博士生,更能進一步追索洛恩的戰爭經歷。

雖說洛恩阿公並不是一個閉口不談的人,但正如曾任原住民委員會委員的孫大川所言「老人不說,年輕人不問」,他的兒孫們所知不多,能夠談的,也只有「阿公吃過人肉」。幸好,蔡政良有心想要深入了解這段歷史,於是,不僅用阿美語詢問,也透過翻譯讓阿公用日語描述,甚至花了兩、三年的時間規劃了一次旅行,想要走一遍洛恩阿公在的戰場足跡。

「我大學讀了台灣歷史、地理相關的書籍後,就養成了隨時說走就走的習慣,總是很想去看看。洛恩阿公的故事也是如此,聽了就很想去新幾內亞。」蔡政良笑著說,他曾約洛恩阿公一起去,但阿公說自己太老了,無法同行。

於是,2009年,蔡政良籌下部分資金後,便和洛恩的兒孫一起前往新幾內亞,探訪戰爭遺址和高砂義勇隊的蹤跡。值得一提的是,在新幾內亞時,一位中年婦女提著一大包塑膠袋前來,說那是最新挖出來的「日本人骨頭」,並表示自家底下還有許多遺骸尚未被挖出,接著便向蔡政良展示自己撿到、夾雜在人骨之中的日軍兵籍牌。

「戰後,日本政府曾多次派人來尋找日軍屍骨,送回日本做DNA檢驗,但能夠被鑑定出來的人數很少,而絕大部分的遺骸也都還沒被找到。」蔡政良表示,因為日軍的屍體早已與大地融為一體,只有不會腐爛的鋼盔和金屬兵牌留存下來。

就在當地婦女出示遺骨跟兵籍名牌的隔天,隨團嚮導也拿出了3張日軍兵籍牌,請求蔡政良一起帶回台灣,看能不能找到兵牌主人的家屬或後代。

3張兵牌上,還依稀可見「猛2689」的刻痕字樣,這也讓蔡政良想起曾在傅琪貽的研究中讀到類似記述:

⋯⋯第五回高砂義勇隊有516名隊員被安排到新幾內亞馬當(Madang)的「第27野戰貨物廠」服務,而這批軍夫又被稱為「猛2689部隊」。他們本來是搬運物資的軍夫,但當沒有物資可以搬運時,他們被編入戰鬥部隊,因此被賦予了「猛2689部隊」的名稱。「猛」字部隊的任務是為了掩護日軍轉戰勝利,並扮演阻止美澳軍發動突擊的游擊戰部隊⋯⋯。

根據這段敘述,蔡政良意識到:這3張兵籍牌或許屬於高砂義勇隊的遺物,因此便允諾將兵籍牌帶回台灣。但因為當時他不懂日文且僅是個博士生,其實也不知道該如何尋找兵籍牌的主人,便將這些名牌捐給了國立自然科學博物館,條件是:如果有一天家屬出現,必須將這些兵籍名牌歸還給他們。

「不過,我至今仍然不知道高砂義勇軍到底有沒有兵籍牌。」

蔡政良說,當他拿回兵牌時,洛恩阿公年紀已經很大,無法回憶當年兵牌的細節。而他自己更無從確認,在新幾內亞看到的那些日軍人骨,是否包含當時陣亡的原住民阿公們的遺骸。但無論如何,人骨終究無法帶回來,只能留在原來的地方。

蔡政良帶回來的,不僅有3張日軍兵籍牌,還有紀錄片素材和書寫的材料。2009年夏天,紀錄片《新幾內亞到台北》在原住民電視台播出後,台東金峰鄉排灣族介達部落首領高正治(Gui Giling)找上蔡政良,希望他能再去新幾內亞一趟「幫他把舅舅的靈魂找回來」。

對此,蔡政良解釋,依據傳統,介達部落的首領原應該由Gui Giling擔任,但因為他在新幾內亞戰死,才由高正治的母親接下這個責任,後來再傳給高正治,「他(高正治)經常跟我分享舅舅的故事,還講到有哪些人也是高砂義勇軍。講著講著,他就問我,是否要再去新幾內亞,把他們的靈魂帶回來。」 蔡政良第一次到新幾內亞時,在威瓦克南方的男孩鎮(Boy’s town)舊日本海軍基地遺址,看到日本人在1969年所建的「英靈碑」。碑上展示了日軍遺留下的槍械兵器與鋼盔裝備。英靈碑的主體則刻有陣亡日軍的名字和部隊編號,周邊的小紀念碑則是草寫的追悼文。

「在這個日本人蓋的英靈碑上,完全沒有高砂義勇隊的名字,好像這些陣亡的日本軍人才是英靈,那麼,台灣的高砂義勇隊呢?難道是冤魂?一群被遺忘的冤魂。」蔡政良曾在2011年出版的《從都蘭到新幾內亞》一書中提到,日本戰敗,台灣也改朝換代,就在他們出發前往新幾內亞的前兩個月,國防部千里迢迢地跑到巴布亞紐幾內亞的拉包爾島,將當年在中國戰場被俘虜的中國軍人遺骨和魂魄,不辭千里迎到這批陣亡將士從來沒有來過的台灣,安奉在忠烈祠中,「那麼,當年在這裡戰死的數千名台灣原住民阿公們的靈魂呢?」

蔡政良在書中進一步表示,日本文獻紀錄中提到,當時戰場上有許多日本人的性命,是靠高砂義勇隊員的山林知識與「忠誠」而存活下來的,但是,「日本人在新幾內亞建立的紀念碑中,將高砂義勇隊遺忘了;現在的台灣政府,也遺忘了那些陣亡在新幾內亞的台灣原住民阿公的靈魂。」

豎立在新幾內亞的紀念碑,不只日本的英靈碑,澳洲也建了紀念碑,甚至被日軍帶去當奴工的印度人,也有屬於他們的紀念碑。而台灣兵,特別是高砂義勇隊員,則被各方遺忘了,什麼都沒有。

當時,都蘭藝術家希巨.蘇飛(Siki Sufin)也因為家人和幾名族人從中國回來,意識到部落有高砂義勇軍的存在,更發現族人不僅被日本拉去打太平洋戰爭,還被國民黨政府派去中國打國共內戰。因此希巨.蘇飛一直想在中國設置翅膀雕像,讓祖靈「回家」。

「對他來說,藝術不只是藝術,也是一種慰靈。」但中國的情況不允許希巨.蘇飛放紀念碑,只好做個簡單的儀式,蔡政良説,他「哭得很慘」。

受高正治及幾個「不知道親人靈魂在靖國神社或新幾內亞」的原住民託付,蔡政良於2013年邀希巨.蘇飛一同前往新幾內亞,一起「迎回祖輩的靈魂」。

「希巨.蘇飛在新幾內亞也是一直哭。」蔡政良回憶,只要知道有遺骨、有遺物、有亡靈的地方,他們都會做儀式來慰靈,並對著遺骨與戰爭遺物說道:

「我的阿公們,請您前來聽我們想要說的話,我們這些人是從台灣來的,你們的孩子,我們知道你們在戰爭時期的辛苦,很多人都沒有回去台灣。阿公們,您的孩子現在來了。」

由於無法處理全部的遺骨,他們一行人最後只帶回一部分泥土跟遺骨,權充這些長輩的「身體」。除此之外,希巨.蘇飛還利用當地的木材,刻了座「高砂的翅膀」,並用一台除草機和當地人交換一小塊土地,將之置放在男孩鎮上的一座天主教堂前,作為面向台灣的慰靈碑,「希望這對翅膀能引領高砂義勇軍的靈魂,去到他們想去的地方。」

淚水不停,哭聲不斷。當蔡政良一行人捧著泥土和遺骨抵達機場時,高正治嚎啕哭泣,並高聲宣喚:「你現在到部落了,我的親人及家屬們,不必再四處勞累奔跑了,不要不好意思啊。」

2013年9月,高家舉行了一個儀式,召集族人和相關家屬聚會,並將泥骨安葬在墓園。儀式中,高正治朗聲說道:

「今天因為高砂的翅膀,還有我們孩子呼喚的回應,你們能勇敢地去掉自責、去掉羞愧,帶著無罪的靈魂回來,我們族人族裔將在這裡將永遠地祭祀你們。」

不過,兵籍名牌的歸屬,只是一個歷史遺物的留下。關於高砂義勇隊的故事與經歷,在台灣社會的記憶裡,其實並未留下深刻印記。

「我的成長過程中,幾乎沒聽過高砂義勇軍的故事。我只知道李光輝,但也一直把他當成英雄看待。」蔡政良坦言,1971年出生的自己,過去對這段大戰歷史確實無知,僅從新聞人物中獲得片段資訊。 1974年,藏身在印尼叢林30年的台籍日本兵李光輝(族名:Suniuo;日本名:中村輝夫)被印尼軍方發現,經媒體曝光後,才知他是被召入高砂義勇隊、隨日軍前往印尼打仗的台東阿美族原住民。李光輝在戰爭期間於印尼摩羅泰島(Morotai Island)失蹤,並被日本政府宣告死亡。這位「死而復生」的殘留老兵,於1975年1月回到台灣,並成為這段歷史的代表人物。 儘管透過閱讀和洛恩阿公的講述,蔡政良對高砂義勇隊的認識已有輪廓。但直到在都蘭部落遇到李光輝當年部隊的伍長,才發現真正當過高砂族陸軍特別志願兵的生還者,對李光輝明明是逃兵卻被視為英雄的社會觀點頗為不滿,甚至直指他就是個懦夫,「我那時才發現,圍繞高砂義勇隊這段歷史,仍有許多歷史觀的問題未被好好討論。」

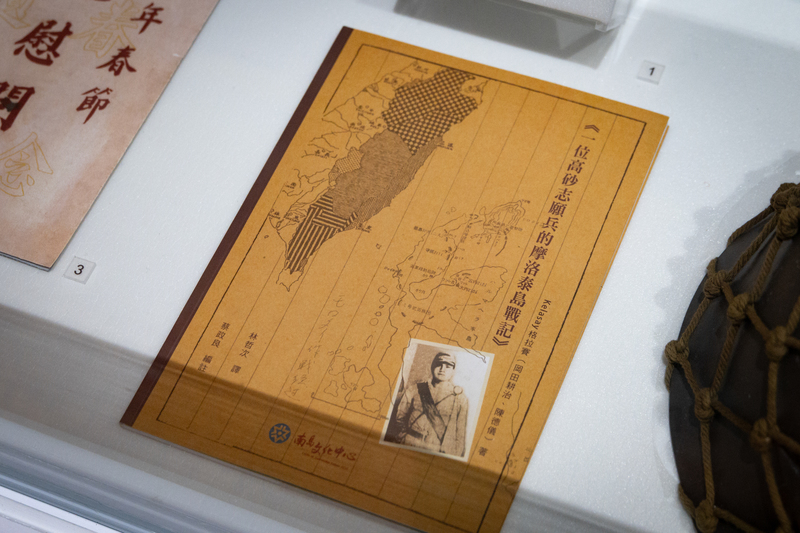

在高正治的引薦下,蔡政良認識了卑南族利嘉部落的高砂義勇隊老兵陳德儀(族名:Kelasay;日本名:岡田耕治),並得知陳德儀曾用日語寫下戰場日記,便透過台東大學南島文化中心將這本日記翻譯出版。而兒時曾親眼見過高砂義勇隊集結出發的林哲次,自然成為譯者的不二人選,「因為他使用的日語,與日記中的日語屬於同一年代。」

蔡政良認為,這本《一位高砂志願兵的摩洛泰島戰記》是很珍貴的紀錄,因為昔日的高砂義勇隊隊員隨年齡漸長而凋零,而部落年輕一輩的也都不再記得這個「部落有一大群人上戰場,一部分人再也沒有回來」的集體記憶。他進一步表示,主流社會談歷史的時候,會受限於自身的族群身分還有史觀,而無法從原住民的角度來理解歷史,與此同時,在原住民族社群內部,集體記憶也會隨著時間消逝而煙灰雲滅。換句話說,無論哪個群體,都無法好好認識原住民的戰時經驗。

尤有甚者,圍繞高砂義勇隊的討論,也會成為不同歷史觀和認同之間的鬥爭,十幾年前的烏來高砂義勇隊慰靈碑風波就是一例。蔡政良感慨,現在要好好保留或討論這段歷史,已經有點太晚了。高砂義勇隊當事人的經歷或真正的看法,後代也已無從得知。

「我自己的觀察是,很多當時去當高砂義勇軍的原住民,都是因為被看不起,而想要證明自己的人。」蔡政良表示,那些活下來的隊員在戰爭結束時,因屬於戰敗的一方,而進了戰俘營。回到台灣後,又因為政權轉變,讓他們反而在自己的土地上成為「敵國的軍人」。再加上「戰敗者沒有說話的餘地」,讓這些從戰場上回來的長者,再不願講述戰爭經歷和感受。因此,後代的人非但無法從教育中得知這段史實,更無法從自己的家庭或部落了解祖輩的經歷。

而這一傳承缺口,不僅會造成歷史真相的缺失和歷史教育材料的不足,更讓原住民前輩們所經歷的不正義和偏頗評斷,無法獲得充分的討論與平反,甚至無法為後代提供借鏡與再思考的機會。

「歷史既殘酷又會荒謬地重演,而高砂義勇隊這段歷史,正能呈現這既荒謬又殘酷的事實。」

蔡政良強調,無論是在二戰還是國共內戰期間,當時的國家機器與主流社會普遍將原住民族視為落後、野蠻,不僅認定他們需要被教化,甚至不將其當作是「人」,但為了打仗,這些平時被歧視與排斥的族群卻又被推上戰場:

「他們被殖民者強加了不屬於他們的『國家』概念,也被國族主義利用。然而,戰爭結束後,不論是日本還是國民政府都沒有對這段歷史進行反省、或至少給予公平的歷史評價,甚至還遺忘了他們。」

今日的國軍特種部隊中,有多達6、7成戰士是台灣原住民,而當年的高砂義勇隊卻連軍人都不是。蔡政良強調,「我們必須意識到,對大部分原住民來說,部落跟家園是很重要的,文化裡也有這樣的機制,讓他們願意為部落、為家園而戰,成為守護部落的勇士。」他更進一步指出,在台灣仍可能面對戰爭的當代,讓人願意上戰場的理由,不該只是空泛的國族主義。我們更該捫心自問:這是否是一個能夠彼此尊重、相互理解不同族群與文化的社會?我們是否真心把彼此當作家人,並共同把台灣視為自己的家園?

「就像當年許多不服氣、想要證明自己的高砂義勇隊員,那種為家園、為部落、為尊嚴而戰的勇氣與智慧。」

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。