書評

參與製作戰爭畫的畫家各懷心思,有的抱持著對於軍國主義的狂熱投入創作,有的則將戰爭畫視為展現統合風景、人物與歷史表現畫技的主題。然而在日本戰敗後,直接描繪戰爭的「戰爭紀錄畫」一度成為不可言說的禁忌。由藤田嗣治精挑細選的153 幅戰爭畫被美軍沒收,輾轉數十年後最終於1970 年代以「無期限借予」的形式返還給東京國立近代美術館。自此之後,戰爭畫應該作為「歷史文物」或「美術」展覽?又該以什麼方式展覽?這些戰爭畫該怎樣重新進入社會大眾視野?諸多考量皆備受矚目。

藝術史家河田明久將1930年代至1945年間,日本藝壇所生產出與戰爭相關的藝術品,稱為「日本美術史的空白」。這個所謂的「空白」不僅指的是研究上的缺失,也可以理解為在戰前前衛主義、和戰後當代藝術的歷史書寫中,藝術家在戰爭時期的創作往往被忽略,彷彿戰爭及其帶來的物資匱乏也會在他們的職業生涯中留下一片空白。藝評家椹木野衣則將戰爭畫的研究比喻為「潘朵拉的盒子」:一旦這段充滿爭議的歷史被揭開,可能會引發輿論的動盪。然而,如果不打開這個盒子,我們將無法真正理解「美術」的深層含義。

相較於日本藝術史中刻意的「空白」,過往台灣的1940 年代美術則時常被視作「黑暗期」而不受重視。若擺放在40年代日本藝術史戰爭畫狂潮之下,台灣的藝術發展看似「末流」,在台日人與台人畫家鮮少繪製波瀾壯闊的戰爭場景,也僅有少數畫家曾跟隨軍隊至前線;而和30年代在台灣百花齊放的前衛運動相比,40 年代的台灣畫壇在資源緊縮與戰爭的壓力下,剛茁壯的前衛運動也戛然而止。

自1941年台灣總督府引入日本的「聖戰美術展覽會」起,日本官方便開始鼓勵台灣美術界「彩管報國」,以藝術表達對於日本持續戰爭的支持與讚揚,強調作品需蘊含當時時局的主題色彩。那麼,戰爭下的台灣出現了什麼樣的藝術創作呢?而我們該如何看待戰爭時期的作品呢?

現在我們非常幸運地有了黃琪惠的著作《戰爭中的美術:二戰下臺灣的時局畫》,這本書揭開了一幅與過往想像不同的1940年代台灣美術世界的風景,顯示這一時期的藝術遠非我們先前所認為的那樣陰暗。透過書中豐富的圖版,黃琪惠不僅提供了我們對這段時期藝術界的全面認識,還利用「時局畫」這一獨特視角,深入分析了藝術家的背景、當時的社會政治情境及其作品的視覺元素。

「時局畫」一詞,相較於「戰爭畫」或「聖戰美術」,更加貼切地捕捉了台灣畫家們多樣化的表現及其背後的複雜情感,同時促使我們思考戰爭時期的「時局」對台灣畫家而言意味著什麼,以及這些情境如何在他們的藝術作品中被表現出來。

對許多讀者來說,「原來台灣也有這樣的藝術家呀!」可能是閱讀此書時會產生的感想。光是從附在書中的圖版,我們就難以不對40年代作品的多樣性和豐富性感到驚艷,這可能會讓讀者困惑為何過去的研究常常忽略這一時期的作品。除了先前提到的原因,這個研究上的斷裂或許也反映了一直隱藏在台灣美術史背後的問題──台灣的主體性與認同問題。

由於特殊的歷史發展,談到戰時藝術,在台灣藝術史研究上充斥敏感的難題:我們應該如何看待戰爭期間的在台日人畫家為日本帝國創作的作品,並納入台灣藝術史討論的範疇?我們又該如何理解與評價創作反映時局色彩作品的台灣畫家?描繪反映「時局」的畫作就代表畫家支持戰爭或軍國主義嗎?黃琪惠有意識地擴大了台灣40年代的藝術範疇,將背景各異的畫家與作品納入考量,包含台灣人畫家、在日台人畫家、在台日人畫家、從軍經過台灣的日人畫家等作品,並呼籲應納入個別畫家的人生軌跡,且須將他們放置在台灣社會脈絡中重新解讀、深入觀察和研究作品。

談戰時藝術的困難,並非僅限於台灣的情境。近來的日本戰爭時期繪畫研究也揭示了類似的挑戰與新的詮釋視角,或許為我們提供了重要的比較基礎與借鏡之處。在戰後,畫家對於戰爭的再現所引爆的「美術家的節操論爭」,使得戰爭畫一度成為禁忌話題,討論也聚焦於戰爭責任與畫家主體性問題。

近年來從日本到歐美的藝術史研究為戰爭時期的藝術提供了更細緻的詮釋,探討戰時藝術體制問題、戰爭畫在戰時宣傳機器下的角色,以及繪畫與其他宣傳媒介的關聯。以全體動員體制研究為例,法國藝術史學者盧肯(Michael Lucken)指出:日本藝文界的軟性集體主義模式,與同時期納粹德國、蘇聯強制畫家遵循既定範式創作的模式,有著顯著的不同。在這一動員體制下,不同的畫家依然能獨自運作,而不直接受限於帝展的評審標準與要求,日本的戰爭畫家們仍然能以迥異的風格、擅長的媒材來描繪與戰爭相關的主題。

例如活躍的前衛派畫家瑛九與村山知義雖然反對政府的政治立場,卻也沒有在繪畫表現上公然反抗,而是轉向較為寫實的風格。隨著戰況日益白熱化,當局於1943年再次整併美術團體,成立了「日本藝術暨工藝統治協會」以及「日本美術報國會」進行更嚴密的審查與材料配給。這種漸進式的總體動員,目的不在於徹底消解個體性以成就集體,而是要求每個人在戰爭中於各自的領域,以自身的力量報效國家。

與同時期的德國納粹相比,在日本這種漸進的總體動員操作下,即使有畫家不支持軍國主義,也鮮有直接反對軍方的例子。學者池田安里則透過「法西斯美學」這個框架,探究了戰時堅守「傳統」的美學意涵,即便這些傳統看起來與戰爭無關。他分析了橫山大觀的富士山畫作、安田靱彦的歷史畫、上村松園的美人圖,以及藤田嗣治的秋田鄉土作品,展示了如何透過歷史和美學的特點來合理化戰爭。這些研究不僅擴大了戰爭時期繪畫研究的內容,也指出當我們探究畫家主體性時,不能僅以二元的「支持」或「反對」戰爭來判斷,且須留意畫作的社會意義、必須放到廣泛的社會脈絡下解讀。

回到台灣,從體制上來說,「時局畫」與「時局色」可以被視為戰時的「地方色」(Local Color)在台灣殖民地繪畫中的變體,顯示戰前與戰時美術界的延續性。「地方色」雖然作為日本動員殖民地台灣畫壇的核心表現方式,顏娟英、邱函妮等學者的研究中都指出,在官方體制下的「地方色」與台灣人對地方和自身文化的探求形成了多重意涵,開展了官方政策以外對於當代現代生活、自然與文化形象的探求。透過以往學者對於「地方色」的研究,台灣畫壇關心的「地方色」不僅是迎合官方政策,而是從官方政策中衍生出對自身文化關懷與認同的探索。

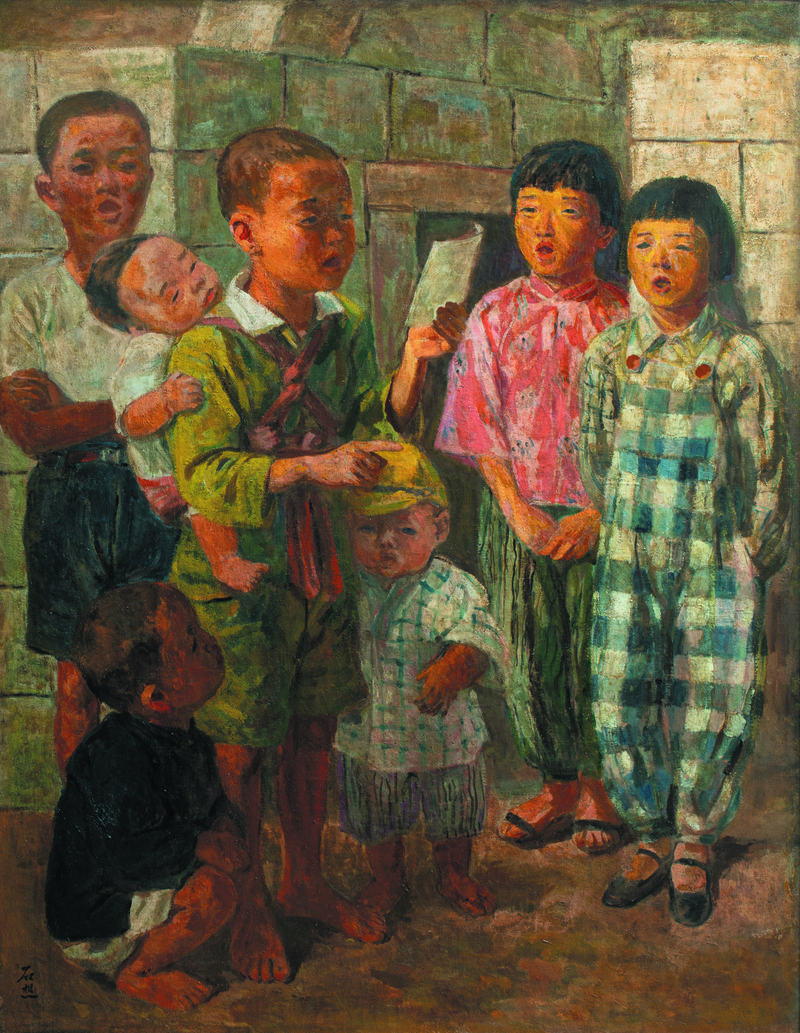

因此,我們也可以將「時局色」和「時局畫」、有無主體性的動員、以及響應戰爭分開來討論。以李石樵的 〈合唱〉為例,畫家曾自述一直想以兒童作為主題創作,然而最終兒童這一題材卻與戰爭時局結合成作品,令他感到困惑與無奈。在防空洞前,孩童們稚嫩的面容合唱,為周遭帶來一絲希望之光。然而,這份希望並非是用來振奮人心、提升戰鬥士氣的類型,也不是預示戰爭勝利的信號,而更像是對於日復一日躲避空襲的煩悶、枯燥和物資匱乏生活中的一線慰藉。

台灣戰爭時期美術研究匱乏的背後,隱含了主體性問題。許多藝術史學家已經論述藝術史與民族國家建立中所扮演的關鍵角色,同時也指出了國家藝術史建構過程中「主體性」論述的重要性與需要進行的檢討。

學者石守謙以林玉山與張大千的作品為例指出,雖然主體性論述能幫助我們把握某一時代的集體特質,但這種做法是否建立在犧牲「非主流」創作之上的疑慮是無法避免的。更重要的是,這種主體性的建構可能會嚴重侵蝕藝術史的專業基礎;而它所試圖超越的政治變遷史框架仍不斷影響著主體性的形塑。在我們迫切渴望從戰爭時期畫家們的作品與生涯中探究台灣主體與認同問題時,這種從特定角度進行的討論可能會扭曲史實。因此,我們需要更加細緻地討論這些問題,更仔細地去解讀圖像,才能尋找到答案。

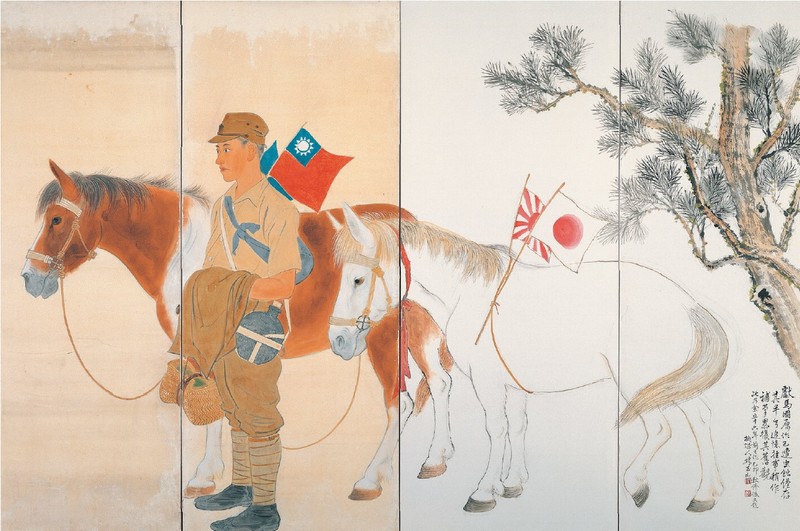

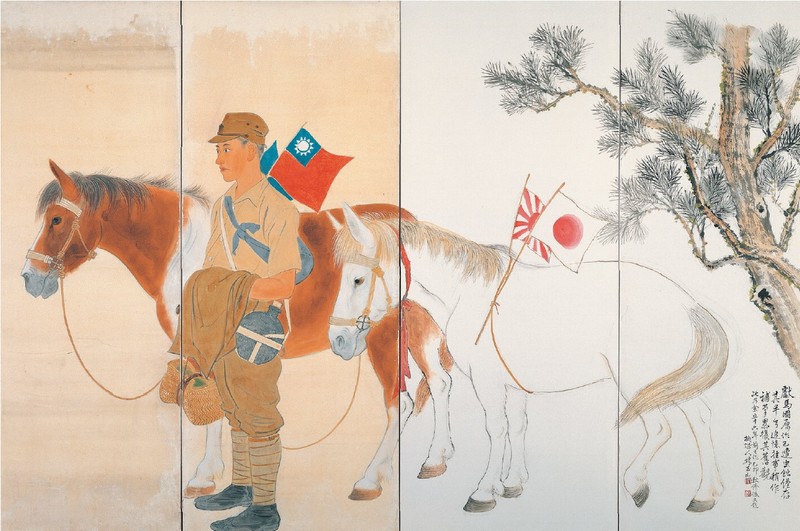

即便如此,《戰爭中的美術》最終章所提及林玉山的 〈獻馬圖〉或許提供給我們一個反思台灣身分與主體性的一些線索。這幅四曲屏風畫引人注目的特點,在於畫中同時出現中華民國國旗、日本國旗及太陽旗。這不只形成了一種視覺對比,也映照了台灣從戰前到戰後的歷史流轉,展現戰後台灣在認同感與歷史記憶間的複雜糾纏。

1943年,在南洋戰線緊張形勢下,林玉山見到軍隊勞工牽引著背著日本國旗的馬匹在樹下休息的畫面,從而受啟發創作了〈獻馬圖〉。然而在1947年的二二八事件及其後的社會緊張氛圍下,林玉山出於擔憂,將畫中日本國旗替換成中華民國國旗,並將此畫藏匿。直到50幾年後,當畫家要把畫作捐給高雄市立美術館時,才發現右隻已遭蟲蝕,決定在修復過程中根據記憶補繪了受損的部分。

值得注意的是,在修復過程中,林玉山並沒有將左隻屏風上中華民國國旗改回原作的日本國旗,反而是在補繪的右隻部分再次繪製日本國旗與旭日旗。修復時的媒材選擇也令人玩味:相較於左隻使用在現代被本質化成為與「洋畫」對應的「日本畫」(在日治時期台灣被稱為「東洋畫」,戰後則改稱「膠彩畫」),新修復的右隻則選用了在戰後台灣被視為中國傳統繪畫正體的水墨作為媒材。

我們該如何解讀這樣的「修復」呢?歷史學家阿里夫‧德里克(Arif Dirlik)的觀點,可以為理解這段歷史和藝術作品的複雜性提供一個詮釋視角。德里克指出,傳統的國族史觀常將殖民時期視為民族歷史的暗期,認為其影響應在恢復民族完整性時被抹除。這也是戰後行政長官公署實施「去日本化」與「再中國化」、林玉山需要將國旗塗抹修改的背後假設。

然而在台灣特殊的政治背景下,「中國化」不是模糊的「中國性」,而是非常具體的、在台灣特有的「中華民國」的「中國性」。在1950至1970年代,關於「國畫」正統性的辯論實際上反映了台灣特定情境下對不同媒材(如「膠彩」與「水墨」)、創作方式(如「寫生」與「臨摹」)置於民族國家論述之下的重新思考。

1946年,在楊三郎、郭雪湖等人的努力下,台灣省全省美術展覽會(簡稱省展)承續了日治時期官展的制度,將東洋畫部、西洋畫部改為國畫部、西洋畫部,並增設雕塑部;當時的國畫部審查由著名的東洋畫家擔任。隨著國民黨政府的來台,包括馬壽華、黃君璧、溥心畬等文人和專業畫家逐步加入擔任國畫部審查員及參展人員。在這一時期背景下,自1950年代起,與國民黨政府來台的畫家對省展制度和國畫風格的不滿浮上檯面,進而激發了一場關於「國畫正統性」的激烈爭論。

從這個脈絡而看,〈獻馬圖〉補隻所選用的媒材(水墨)是經過時間沉澱以後刻意的選擇,其創作和後續的變遷不應被看作是對歷史的簡單「恢復」或「接受」,或者是國體斷裂的體現。黃琪惠也在書中指出〈獻馬圖〉雖為一幅寫生,然而構圖很有可能受到宋代李公麟的〈五馬圖〉影響,這更加指出了林玉山創作後超越單純將風格與國族綑綁的論述,而顯示畫家「有自覺地賦予作品連結新舊寓意,訴說過去、現在與未來時代意義的能力。」

〈獻馬圖〉經歷的畫面表現選擇,反映了超越近代民族國家論述的台灣認同,展現了在殖民主義和戰後國家主義的「再中國化」壓迫下進行的文化轉型和身分重塑。透過文化生產過程,台灣人尋找和建構自己的身份和主體性,這一過程涵蓋了對過去殖民歷史的反思、對當下政治情境的回應,以及對未來身分認同的想像。這不僅賦予了台灣一種獨特的身份,不僅僅是某種抽象的中國性的地方版本,而折射出戰後一種包容殖民影響並因此誕生的特殊主體與認同。

作者呼籲讀者不要急於對藝術家或這一時期作出判斷,而是應從更廣泛的社會文化背景出發,對這段歷史進行重新解讀。這樣做不僅能重新檢視過去,同時也能激發讀者對當代與未來的深入思考。作為一本絕佳的基礎讀物,《戰爭中的美術》開啟了探討1940年代台灣畫作的新可能,也挑戰了將歷史簡單劃分為「戰前」和「戰後」的傳統框架,期待未來有更多關於此時期藝術的深入研究,豐富我們對於美術發展與台灣社會的理解。

(編按:本文由衛城出版社提供,標題、內文小標經《報導者》編輯改寫。)

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。