從十多年前的國光石化到近年來的光電產業,擁有台灣最廣闊潮間帶的彰化芳苑海岸,長期處在外部開發的壓力底下。屢屢上演激烈的抗爭背後,在這片土地上,人的故事與面貌是什麼?

來自北部的劇場導演蔡旻霓因緣際會來到「風頭水尾」的芳苑,扎根社區,與居民從在地生命經驗共同創作,一群素人演員就在退潮後的潮間帶,透過戲劇呈現出人與土地的悲歡交集、對家鄉的眷戀。《報導者》特約記者走進泥灘地的舞台與鄉間的排練場,記錄人們的日常與記憶,以及「由下而上」的社區藝術實踐如何掀起一場溫柔的革命。

在日與夜的交界、黑泥與海水包圍中,舞台空間數度流轉:市場人聲雜遝、昔時港口進出繁盛一時、光電開發的爭議、勞動拚搏的日常時刻⋯⋯這齣海上魔幻大戲的源起,來自北部的「人劇團」創辦者蔡旻霓。

「潮間帶帶給我太多的學習了,它漲潮就是海,退潮就是沙,這地方到底是海還是沙?那種曖昧性,開啟了我許多的人生智慧。」坐在人劇團排練場裡,蔡旻霓初始的撼動與感性,仍是如浪潮湧動而來。

彰化芳苑海岸,擁有全台灣僅存最完整、原始的潮間帶,這一片綿延5、6公里的黏質黑泥灘地,百年來養育了無數生命和家庭,近年受環境汙染、人為破壞、光電與風機開發等影響,自然的地貌急遽變化,致使生存漸難,人口嚴重外流,低矮破舊三合院聚落裡,大多只剩老人。

位於彰化縣西南部沿海的芳苑鄉,近年因「海牛採蚵、海空步道、王功漁火、芳苑燈塔」等行程景點,變得為人廣知,也實際帶動了人潮,新興起的觀光業幾乎全是依傍這片亦海亦陸的潮間帶而生,海洋生機無限,孕育萬物也養活了無數討海人家庭,如同住在海邊的彰化縣環境保護聯盟副理事長洪新䒴所說:

「過去兩手空空,到海裡面就可以生存。」

2016年登錄為彰化無形文化資產的「海牛文化」,也是因著養蚵而生,最早可追溯至日治時期,居住海邊的人們發現,黃牛較水牛懼水,不會踩進海水即玩耍到不願回家,更適合下海運蚵,即成為養蚵人家的得力助手。返鄉青年團員洪立洧依稀記得,「印象中以前到處都是牛的聲響,放學回家、早上起床,尤其是他們一大早撿蚵回來,牽著牛車,真的是被『哞──』叫醒的。」

場景有了,演員與劇本從何而來?

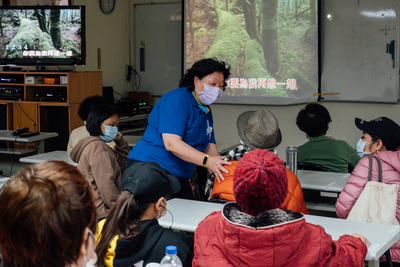

蔡旻霓一開始即意識到,她熱愛的劇場表演藝術「是為了要解決社會問題」,因此每一個計畫都是以10年時長計量:「我們目的不是只是帶著專業來這邊,然後『擾動』一下就要走。」於是,她與芳苑鄉仁愛社區發展協會理事長陳煥明,共同開設免費的戲劇課程。

秉持「我在社區做的所有事物、所有推動都是人」,和蔡旻霓提出的「在地人演在地事」理念一拍即合,但陳煥明直言,破天荒的「社區劇場」仍然招生不易,因為仁愛社區8成多都是65歲以上的長者,報名人數不如預期。不過,「我們在芳苑長大的孩子,DNA裡有種不服輸的韌性,我們很珍惜擁有的資源。」於是,陳煥明打開「資源」,招生不限仁愛社區居民,口耳相傳帶入其他芳苑鄉民,自己和家人也一併拉進劇團上課,終於讓初試啼聲的社區劇場得以順利產出。

在近4個月的系列課程裡,前期的「共同創作」(共創)一直是蔡旻霓最喜歡的階段,除了協助團員往深處挖掘、述說自己與身邊的生命故事,再將這些各自發亮的片段,組織編整為一個完整的劇本,裡面往往沒有明星、沒有主角。她解釋,「集體即興創作是我的工作方法。集體,所以每個人都是參與者,每個人的聲音都應該被聽見。」

「和社區群眾,最美好的往往是和他們一起工作(共創),比如我們缺錢,需要道具製作,他們就想辦法一起解決。需要什麼服裝,他們就說老師這個我可不可以借你?」蔡旻霓說:「在創作面上,反而我是備受照顧的。如果不是他們,我也不會有那麼大的力量。」

陳煥明投入其中,不只是3年來未曾缺席,更體會到藝術介入生活的力道,意識這是「很難得可以凝聚人的方式」:「我的成就不是去表演,而是我50幾年來(身為)在地人,透過戲劇課程、大家共創過程,那個當下才終於認識芳苑。」受到鼓舞與啟發的他,便在今年(2025)申請經費、結合在地資源大膽主辦「芳苑漁村文化祭」:

「我們搭這個舞台,就是在記錄所有社區居民的芳苑,樣態的濃縮。十幾位的超級長輩,有90歲的,光看他拿椅子,用身體在書寫芳苑,雖然他沒有跟得上,甚至有幾位原本就跟不上,連走到定位都跟不上,可是他願意、他每場都來,他這樣就很美,我看到他就很感動了。」

小小的藝文活動由在地意識開始扎根、播種開花,帶來觀光商機,凝視自身同時也逐步打開視野,等同回應蔡旻霓一開始的期待:「如果問(來芳苑帶劇團的)意義是什麼?我覺得就是地方人士像理事長(陳煥明),他從一個人可以開始帶動他自己的社區。」

但看似寧靜和諧的偏鄉小漁村畫面下,從上個世紀90年代的反紙廠,到21世紀後陸續反國光石化、反離岸風機與反光電、反焚化爐廢渣運至芳苑垃圾掩埋場、反建火葬場等事件,這片土地屢屢上演激烈的抗爭場面,如熱氣爆表的滾燙炸鍋。

時不時就會步行至海邊,打從心底喜愛著「每天都不一樣的海」,洪新䒴心痛表示:「芳苑有北哨和南哨,南哨下去以前都是蚵田,2011年反國光的時候,全部都是蚵田,很漂亮,現在全沒了,離岸風機造成地形改變、泥灘地淤積上來了,造成(蚵農)沒辦法耕種了。候鳥像是大杓鷸也慢慢不來過冬了。」

「當時有去(抗議)現場,感受事件,過程中有保持一點出來(的距離),因為群眾狀態是激昂的,但是我又要提醒自己要感受狀態。」長期蹲點在芳苑做戲,蔡旻霓沒有迴避眾聲喧嘩:「因為我的創作場域在這裡,還是要從這群人的視角出發,讓不同領域的人,有機會聽聽他們的感受。」

她自認作為一個知識分子,過去所享有的很多資源,「竟然是剝奪了很多人的生存權而來,」因而感到愧疚,同時意識到,「我們懷抱人生夢想同時,很多人卻面臨生存考驗,是沒辦法去想的。愈了解愈深時,會覺得有一份責任。」

「這塊土地的紛爭本來就有夠多了,可是因為會尊重彼此的立場,同時知道我們都在這塊土地上。所以創作過程沒有要談對錯,答案反而是在我們共同要看見的價值觀到底是什麼?」

此外,她意識到只有熱忱難以持續,因此不斷務實思考如何建立一個「永續經營的穩定機制」,既能守護這個自然場域,也達到「你自己吃飽、下一代也吃飽」,那麼「要不要守護它」就不會是只能被迫擇一的選擇。

從第一年只是在灘地演戲,第二年跨進正式舞台,第三年已擴大為由社區許多團體互助響應的藝術季規模,她樂見其成,「一股由下往上的力量」被文化局、縣政府、鄉公所看見了,「希望藝術季是個途徑,凝聚大家,一起來想怎麼規劃。這才是對這塊土地真正的幫助。」

雖然挑戰不斷,卻因為社區劇團認識了這一群人:

「有機會用表演藝術的方式,溫柔、堅持,傳播自己的聲音,守護他們愛的地方。這是一場很溫柔的革命,我們未必站在街頭上吶喊,可是我們用創作、藝術的方式,娓娓道來。」

團員洪立洧是劇團中唯一30歲以下的青年,4年多前回鄉接手家裡的水耕蔬菜事業。她真正在意起這塊土地,是因參加劇團接觸更多在地人,才意識到家鄉很重要,但也發現環境已和兒時大相逕庭,留下的年輕人很少,直說芳苑像是「被遺棄的小孩」。

在台北工作生活20年卻始終無法融入的洪雅萍,回到芳苑十多年,一開始參加劇團只是想從看起來不錯的課程中獲得一些經歷、學習到不一樣的東西,沒想到,「除了要掏出內心的東西,還有環境維護、永續的問題,原來都有相關聯。」

從「會想幫家鄉做一點事情,但自己是沒有頭緒的」,到如今「有人帶著、引領著方向走,雖然力量很小,但是慢慢做,也是會發揮一些效益」,領有華語導遊證照的洪雅萍表示,「希望很多人透過這齣戲,知道彰化有一個西南角的小漁村叫芳苑,其實是很有歷史的。以前也是有商港,曾經繁華過。」

芳苑第一批水耕蔬菜種植者林素珍就說,她家因為在自來水最後一戶,「(水)流出來是黃的,還要再裝過濾的(設備)。」婚後從雲林離家,她和先生一起到台中沙鹿投入成衣加工業,後因工廠遷往中國,1998年後一起返回芳苑夫家,開展水耕蔬菜的事業旅程。談到演出,「很怕忘詞」的林素珍感謝蔡旻霓的包容,讓她是唯一特許帶小抄上台的演員,但又因太過緊張,忘記小抄在身竟一字未讀,笑談間,幾乎不見育有四子、在小兒子年僅2歲多先生即意外逝世,困蹇鄉下地方蠟燭多頭燒的艱辛。她將當初侍奉公婆、一人將孩子拉拔長大、同時照料剛起步的事業,使出三頭六臂度過的痛苦回憶沉澱,轉化為在芳苑安身立命愛的延續。

生活不易、資源稀缺,一直是芳苑人揮之難去的夢魘,儘管據守此處為養育一家溫飽而拚搏半生,多數芳苑人卻都希望孩子不要繼承家業、不再固守這沒發展的小地方。

因不捨將自己帶大的奶奶上醫院一趟還須等兒孫排時間,康庭瑞毅然決然回到芳苑生活。在早餐店工作的她感覺「世界好大、(芳苑)資源很少,(在這裡)大家都只是為了生存而已」。因為參與劇團,她爬梳自己的生命經驗:「身為一個母親,我希望孩子不要留在這。我感謝這塊土地,風土人情讓我感動,因為芳苑孕育、成就現在的我。想要讓孩子感受同樣的溫柔,好矛盾,我不知道要如何是好。」

對比媽媽康庭瑞的深邃情感,國中生女兒洪芷瑜則是單純直接,説自己「還算喜歡芳苑」,因為跟同學出去玩時「不用怕太多車」。洪芷瑜坦言是因為好奇,才參加課程看看;排練上課時,看著叔伯姨輩的「同學」情感流露,時哭時笑涕淚交雜,年輕的她沒有過多包袱,「很像在聽故事。」

第一年即被父親陳煥明半強迫入團的陳威宇,初入團還是國小六年級,雖不太情願,但漸漸也從中得到樂趣,帶著童稚眼光說起變得「滿好玩」的主因:「和其他成員感覺變成朋友。他們不會覺得我是小孩,就不跟我做交流。」除了更理解這個地方的文化之外,粉墨登場上台演出的經驗更是讓他直呼很酷:「和同學說我去員林演藝廳(演戲),滿威風的。」

2023年在潮間帶演出時,林昭青即帶上草湖國小的孩子:「在鐵牛車上讓孩子10分鐘導覽,向遊客介紹芳苑的地理、人文、歷史、建築,直到海邊劇場。也讓孩子看到有這麼多人在為這個地方努力,我覺得教育是可以發生的。」

「在這邊教育工作30年,真正會回來的孩子,少之又少,」林昭青直言,但是如今也許不一樣了,「回來有藝術季、有劇團、有觀光、有人文、有產業,是不是會讓他們停頓幾秒思考一下『我要不要回來?』」

走在芳苑市街上,蔡旻霓猶如半個芳苑人,熟門熟路穿梭比劃,進到早餐店與團員康庭瑞話家常,「明年帶你們出國演出嘿!」素人團員一方面覺得猶如天方夜譚,但又清楚這並不是信口開河,而是蔡旻霓心底有個跨海的夢:「今天如果從國際間要看採蚵方式,一定要來這裡看。海牛是無形文化資產,不只要復育海牛,你應該是要來復育這些蚵農。」

這個在她眼裡帶有獨特地理文化意涵的產業模式,是海裡好不容易撿拾到的珍稀瑰寶,在國際間必能占有一席之地。林昭青說:「我們不是被mini(蔡旻霓)那個夢想和願景感動的,我們是被mini團長感動。在地的都無感了,你一個外地人,你一個台北人(投入至此)。」

「我覺得我像是一粒沙,風一吹就落在這裡,我就好好在這裡。什麼時候我流走,我不知道,就是隨順因緣。」關於表演、舉辦藝術季的之後計畫呢?蔡旻霓懇切又從容地說道:「可能把這地方帶到一個階段,有別的場域需要我,這個地方時機成熟,我就再去協助其他人。」

一粒沙凝聚起泥灘上的風起海湧和無數生命,因戲劇而聚首的團員,沒有發現,在海潮長年的拍打潤澤下,他們也和與海相生拚鬥的母親父執輩一樣,都漸漸融合為大海與泥灘地的一部分,繼續滋養著年輕急欲往外探索的這一世,與之後一代代的芳苑人。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。