【出版觀景台】

韓國備受敬重的作家黃晳暎,1988年曾到訪台灣,當年6月號《人間》雜誌刊出黃晳暎、黃春明與陳映真的對談〈民眾和生活現場的文學〉,他說到:「韓國抵抗的現實主義作家的創作生活,一貫是艱苦的。以我來說,有兩萬本書被當局沒收過,出的書被迫缺頁,投出去的小說被退稿⋯⋯我萬念俱灰,出去喝酒爛醉,把原稿撕毀丟到馬桶裡,賭咒今生今世再也不搞寫作。這時,適時來了我的一個朋友,一個同志,耐心地從舊式馬桶中撈起我的原稿烘乾,用膠帶重新黏貼好⋯⋯我醉坐一邊,心中百般翻騰,落淚哽咽,無法自抑。」

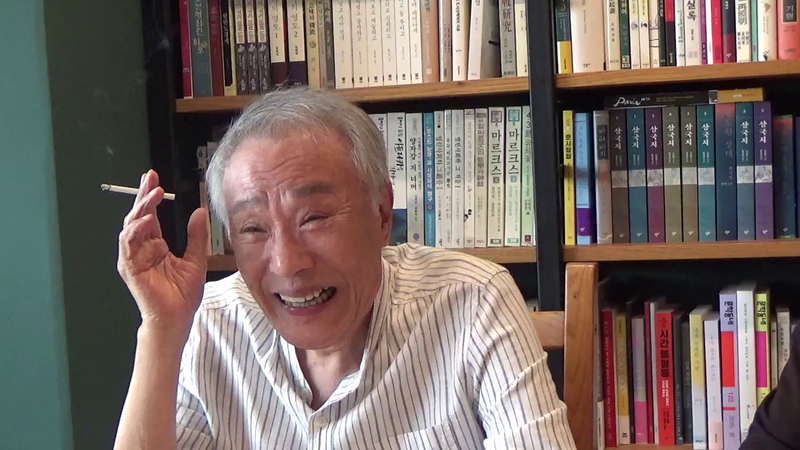

經歷南北韓分斷、軍事獨裁政府高壓統治、光州事件、坐政治牢、海外流亡⋯⋯黃晳暎創作的《張吉山》引起民眾的共鳴,大賣百萬冊,使他成為家喻戶曉的作家。如今82歲的黃晳暎仍然筆耕不輟,其作品翻譯超過20種語言,在國際間享有盛譽。2020年他77歲之際,交出橫跨韓國百年歷史的小說《鐵道家族》,入圍國際布克獎,2025年春山出版社出版繁體中文版,並赴韓親訪這位韓國現代文學史中的重要人物。

訪問日期:2025年6月16日 地點:韓國群山市 採訪:春山出版莊瑞琳、莊舒晴 現場口譯:盧鴻金 逐字稿翻譯:王雅芳 (本文分上下篇刊登,此為下篇)

★上篇文章:〈超越現代的說書人──專訪韓國作家黃晳暎(上)〉

春山出版(以下簡稱春):春山出版是一家長期關注台灣白色恐怖探究的出版社,我們出版過政治犯與家屬的故事,也出版過台灣白色恐怖小說選、白色恐怖散文選,近期也一直在協助政治犯第三代寫自己的家族史,也因此我們兩位編輯都對您的《悠悠家園》一書印象深刻,尤其對於絕食的細節,以及政治犯幽微的心境。《悠悠家園》象徵著您在文學寫作上長久空白的重新啟動,您是怎麼做到的?

黃晳暎(以下簡稱黃):現代性就是「記憶與遺忘之間的鬥爭過程」,現代性就是記憶與遺忘之間的拉扯對立。我最近也以這個主題為《紐約時報》(The New York Times)寫了一篇文章,我在文中談到了五一八和最近的「光之革命」,也就是這次的抗爭──市民抵抗戒嚴令。

我流亡5年、坐牢5年,光是這樣就已經10年了吧?在那之前又有8年沒有創作。所以,我想該重回作家的身分了。但那時文壇上流傳著一個說法:「黃晳暎已經完了,他寫不出小說了。18年都沒寫,還想回來當小說家?還不如去搞政治吧。黃晳暎作為文人,已經結束了。」

但我完全不認同這種說法。因為我一直把自己當作一個作家在生活,我不是那種可以過著小市民生活的人啊。我相信我還是能寫的。其實我在監獄裡也很想寫作,但他們就是不讓我寫。他們始終不給我「寫作權」。

所以後來我想,不能讓寫作這件事從我的記憶中消失,那就乾脆順便學點漢文,來翻譯《三國志》吧。那時我發現,中國大陸的簡體版很難讀,反而台灣出的書比較容易讀。所以為了不讓自己忘記寫作的感覺,我就選擇了《三國志》來翻譯。我在監獄裡翻譯了那本書,出獄後靠著那本書的簽約金,也算是幫助我重新開始新生活。

其實到現在,我仍對《客人》非常有感情,因為那是我非常苦心寫成的作品。但我寫完後,受到南、北韓國家主義者的猛烈批評。有人說,《客人》是「站在停戰線上寫成的小說」,某位評論家就是這麼評論的。

春:您在自傳中也曾寫道,在監獄中除了家書和法院文件外禁止寫作,作為一個作家,您是怎麼熬過不能寫作的時間?您在監獄如何記下想要寫的內容?

黃:最有趣的是被關在獨房裡的時候,沒有人可以對話,獄卒偶爾會來看一下,但跟他說話也只能講很短的句子,比方說「吃飯了嗎?」這類的。我幾乎整天都沒說話,每天有一小時運動時間。時間久了,語言逐漸消失,話都不會說了。

後來我就請他們送一本韓文字典進來,一邊看一邊寫單字,可是還是經常想不起一些字詞。我覺得這是個危機,就申請去勞動作業,我說:「我也想去工作,跟其他犯人交流,這樣才會講到話。」在這個情況下,我養成了一個習慣,我在我腦中分離出另一個「黃晳暎」的形象,然後自己跟那個「朋友」對話。我放屁時,就跟另一個我說:「哎呀,臭死了,你這傢伙別放了,房間太髒了,要打掃了。」就這樣自言自語。因為我常忘了話怎麼講,自然就養成了自言自語的習慣。我後來有申請要勞作,但他們說政治犯不行。

那段時間我受了很大的折磨,因為他們不准我寫作、甚至不讓說話。後來我被轉到另一棟,和年輕學生及政治犯被分開來關,彼此無法見面。我只能爭取跟他們能一起運動一個小時,好跟大家接觸、聊天,盡量保持交流。至於寫作就不用談了。

在我之前,有一位熬過坐牢並出獄的金南柱詩人。他坐了9年牢,他是怎麼熬的?他用牛奶盒。牛奶盒拆開,裡面不是有鋁箔紙嗎?他拿小釘子在上面寫字,然後把拆解的牛奶盒折好藏起來,透過獄警傳給來探監的人。後來他在獄中時出版了詩集,引起很大騷動。從那時起,監獄管理變得非常嚴,除了廁所用的衛生紙之外,一張紙都不准進牢房。筆也要上面蓋獄警的章,我們如果借筆來寫法律文件等,一小時後就被收回去。他們如此嚴格監控,我根本沒辦法寫作。

所以我只能在腦袋裡想,每天都是在腦海中對話。

春:《鐵道家族》與《悠悠家園》裡的女性角色令人印象深刻。您曾經談到您的母親說過:「我是平壤女人。把我放在這個世界上的任何地方,我仍然可以撫養你們所有人。」讓人聯想到《鐵道家族》中的李莫音和申金。另外您談到您的大阿姨是個社會主義者,曾赴滿洲參與朝鮮獨立運動,也讓人想到書中的韓如玉和朴善玉。您雖然沒有直接表明,不過《鐵道家族》中的英淑應該是參考韓進重工的勞工運動者金真淑。《悠悠家園》裡的韓允姬,更是比男主角更精采的角色。可以請您談談您如何刻劃這些女性角色嗎?

黃:這份《煙囪時報》上有刊登關於爬上煙囪的人們的故事。這最近出版的,現在還在抗議。高空抗議。現在好幾個地方在進行中。他們寄這個給我。(編按:《鐵道家族》裡的女性角色英淑,在高空上進行抗爭。)

我出獄後,評論家將我的作品分為前期文學和後期文學。我在海外18年,此前的作品被稱為前期文學,而在訪問北韓並獲釋之後的作品則被稱為後期文學。現在已經到了晚年文學的階段。後期文學的特色是,幾乎三分之二,或者說一半以上的作品,主角都是女性。在《客人》中,女性角色變得非常重要,我是從女性視角書寫的。

而《鉢里公主》則是以脫北女性為主題。在那之後,我一直從女性視角出發,以女性作為主角來寫作,這和前期文學不同。我認為這是「角色互換」,也就是說,我想嘗試從女性的視角來觀察世界,我讓女性角色來帶動主要情節。比如,我改寫古代故事的《沈清傳》,或是以19世紀亞洲為背景寫的作品等時,都努力從女性視角來看世界。

《鐵道家族》如果沒有像申金或朱安媳婦這樣的女性敘事,那作品會多麼枯燥乏味。正是因為有她們,故事才會有滋味,敘事才變得豐富。因此,我深信從女性角度看世界的視角非常重要。這可能也是21世紀的特色吧。

春:您的許多作品都在回應怎麼去整理過去、怎麼去面對過去的歷史。您如何在小說裡傳遞對歷史和對世界的看法?

黃:我回顧自己,發現可歸納為一點:黃晳暎一生都用「超越與接受現代性」(근대의 극복과 수용)這主題在寫作。超越現代性是一個問題,超越與接受現代性──也就是,我們應該接受什麼,應該超越什麼。貫穿我小說生涯的始終是這個主題。現在回過頭看來,我現在的努力,或許在後代會被統稱為「分裂時代的文學」或「分裂時代的作家」。就像我們將日帝時期的文學稱為「殖民時期文學」一樣。

有人說,「近代」和「前近代」這種時代劃分是西方決定的,東亞在時代劃分上不同。這說法對了一部分。不過,不是有資本主義嗎?我們在談論現代時,重點就是資本主義。也就是說,我們的前提是資本主義的世界體系。所以,說到底,更細緻來說,就是超越資本主義的現代性。不過,我覺得即使拿掉「資本主義」,單說「超越與接受現代性」也是對的。

不過,我們可以界定出,有一種思想叫「必須超越現代性」(근대를 극복해야겠다)。然而,在前期的文學中,它的文學表現形式是寫實主義(리얼리즘,Realism),那多少帶有西方色彩。簡單來說,就像有所謂的西方寫實主義、批判寫實主義。如果說(前期)是帶有西方形式的寫實主義文學,那麼當柏林圍牆倒塌的時候,就像我的作家筆記中寫的,「世界將會改變,文學,包括我的文學,也必須改變。」要怎麼變呢?我又寫道,「要用東亞的形式涵蓋世界的現實。」要做到這一點。我是這樣想的。所以我才想將《客人》當作我的(後期的)第一部作品。而《悠悠家園》就像過渡時期的橋梁一樣,我用它來解構了散文。

如果說《悠悠家園》是跳脫並解構日記體材、自白體裁,像這種用第三人稱、第一人稱和第二人稱等而寫成的散文,《客人》則是藉由更東亞的方法,像是借用韓國巫術中鎮魂儀式的12個場面的形式寫作的。此後一直到現在,我都在進行各種這樣的實驗。我剛剛也提到,馬奎斯(Gabriel García Márquez)的《百年孤寂》和《鐵道家族》是否能看成同一類型的作品?名字叫魔幻寫實主義,但其實是不同的。

為什麼拉丁美洲文學和我們的文學不同呢?中國的莫言和其他一些作家也是相同道理。

他們擁有的印加、阿茲特克等偉大文明被敵人徹底摧毀,甚至連語言都被奪走。然而,他們卻能夠用敵人的語言來完整表達自己所擁有的原始文化,也就是印第安文化。甚至不需透過翻譯。所以,在20世紀中期,這為陷入危機和停滯的西方文學注入了新的血液。「喔,這很好!喔,這跟我們不同,真是太好了!」就是這種感覺。

總之,他們無法召喚過去,因為過去被抹殺了。拉丁美洲,像是神話一般、像夢一樣。他們的魔幻寫實主義就是這樣來的,從被抹殺的地方來的。

但是,我們的過去卻栩栩如生。有的記載在歷史,有的未被記錄,但透過口頭傳承,用口述故事的形式不斷流傳下來。這有多麼龐大呢?我收藏了約100本記錄口傳文學的書籍。韓國的口傳文學全集,一共有5萬個故事。我是說5萬個故事,都是這樣口耳相傳的,就是所謂的民間故事。那麼民間故事是什麼呢?民間故事是通向歷史的途徑。有民眾的日常生活,也就是民眾日復一日的生活,也有所謂的歷史。其實,將前者賦予價值、萃取出來的,不就是歷史嗎?那兩者中間應有什麼呢?就是民間故事的世界。一直以來,民間故事也被用來代替歷史。所以,我將我們的這種形式命名為「民間故事Realism」(민담 리얼리즘)。

我在英國或其他國家參加《鐵道家族》相關活動時,將我的作品定義為「民間故事Realism」。我所追求的世界就是民間故事Realism的世界。我希望自己死去之前,都能一直做這件事。

例如,像卡夫卡(Franz Kafka)的作品是屬於表現主義。不過,卡夫卡自己則說他的小說是寫實主義。馬奎斯的情況也是,魔幻寫實主義是西方評論家給他定義的,馬奎斯自己也說,他的小說是寫實主義。最終都是寫實主義的問題,只是根據形式的不同,名稱也有所不同。我希望將東亞的寫實主義,例如莫言或我,或者其他作家的作品,定義為「民間故事Realism」。我們和拉丁美洲的不一樣,我們的過去太過生動。我指的是可以召喚的過去。但是,拉丁美洲作家沒有可以召喚的過去,它被抹殺了。那裡是一個神話般的世界,從藝術或文學角度看來更有魅力。但是,民間故事Realism所擁有的力量和戰鬥力,是遠較大的,它非常生動。

像馬奎斯的話,他稱自己的作品為Realism,請不要翻譯成「現實主義」(현실주의)。關於這個詞彙的歷史呢,在日本帝國主義時期,因為只談功能形式上的東西,所以就稱為「寫實主義」(사실주의),把政治的、社會的問題都去掉了。

那是19世紀西方塑造出來的東西。像巴爾扎克(Honoré de Balzac)、托爾斯泰(Leo Tolstoy)、杜斯妥也夫斯基(Fyodor Dostoyevsky)都是Realism,是第三世界作家們共有的那種批判性世界觀。因為如果不用Realism的話,就無法涵蓋全部的範圍,畢竟大家的形態都有點不同,我們才再度用Realism來總括。

所以我把它定位為「民間故事Realism」。我不喜歡所謂的「幻想寫實主義」或「魔幻寫實主義」,為什麼呢?因為那裡沒有可以被召喚的過去,而我們呢?我們有極為鮮明的、生動的過去讓我們召喚。現實中的民間故事的世界,是一個會誇張、會吹牛、會把敵人說得更加凶殘的世界,不就是這樣嗎?因為那是民眾用口語說出來的東西嘛。

所以說,歷史在做的就是整理這些東西。也就是說,我們有民眾的日常生活,而文學要經由「民間故事」過濾,才能走向歷史,它不是直接通往歷史的。所以說民間故事非常重要,也因此,我們決定採用「民間故事」的風格作為小說的形式。

春:您目前的版權大多由英國的The Susijn agency處理,為什麼會做這個決定,您怎麼看待國際版權與如國際布克獎入圍等事情,尤其您經常被認為是諾貝爾文學獎的人選之一。

黃:我們開始翻譯韓國的文學作品、把它推向國際的動機有點膚淺,說穿了就是為了拿到諾貝爾文學獎。日本得過、中國也得過,那我們呢?當時有這樣的聲音。

本來在金大中總統任內,是由文化部底下的「韓國文學翻譯院」(한국문학번역원)在處理這些事。但那裡主要是讓退休的官員去占個位置、撈點錢的地方而已。但問題是,這東西要怎麼做?在當今的商業結構下,該用怎樣的行銷方式,讓韓國文學走向世界市場?關於這一點,他們根本沒有想法。

我因為流亡的關係,在海外生活了快10年,所以很清楚狀況。我發現國外的書店裡竟然連一本韓國書都沒有。在那些商業性書店裡擺放的書中,完全找不到我們的作品。這是怎麼回事呢?其實就是韓文書在國外的出版過程很隨便,沒好好編輯,也沒做基本介紹,從原文翻譯後,就直接寄去各國的出版社。這種結果是什麼呢?直接被丟進垃圾桶。因為,那些書根本沒經過編輯、沒有文字介紹、包裝也不符合當地市場。

很誇張的是,有一次我們要參加法蘭克福書展,發現有50本翻成德文的韓國作品,但那些書竟然都是某位住在科隆的猶太人,在他開的、主要在印名片的小文具店裡面印刷的。有位在德國留學的詩人跟他聯絡,還自己出錢印書。結果他收到的,就是從原稿直接印出來的東西,然後送到書展。但這些書一本都沒有放在書店裡,都堆在那家小文具店的倉庫裡。我聽到之後,就說:「你們看看,根本都被騙了!」

所以我主張:我們的書在國外要有代理商制度(에이전트 제도,agent system),要透過書店的流通網絡在市場行銷,才會真正出現在書店裡。我是第一個提出這主張的。只有這樣,才能透過著作權授權契約,正式地和出版社簽約,讓他們投入心力去潤稿、編輯,做出一個像樣的文化產品。我自己做了示範。我一開始先跟法國的一家經紀公司簽約。那時,我第一次和那間公司參加法蘭克福書展,他們就幫我把版權賣到了5個國家。這是在20多年前,大概2000年初期,當時是第一次有人這樣做。

然後,在法蘭克福書展上,有一家叫dtv(Deutscher Taschenbuch Verlag)的出版社,在慕尼黑,擁有超過100位諾貝爾獎得主作品的出版權,規模很大。我和他們簽了3本書的合約,包括《韓氏年代記》、《客人》,還有《悠悠家園》。

我在英國找到了一位代理商,我們是從《鉢里公主》開始合作的。就在簽約的那一年,那位叫羅拉.蘇珍(Laura Susijn)的代理商將書賣給了23個國家。我嚇了一大跳,其他作家也紛紛跟進。所以,現在所有的作品都透過代理商來發行,韓國文學也才會愈來愈廣為人知。

春:您跟陳映真先生的來往與互動,也反映以前左派的連結網絡,您對陳先生的記憶是什麼?陳映真先生曾形容台灣社會在長期的白色恐怖與戒嚴體制下彷彿「消失左眼」,然而韓國同樣作為歷經長期軍事獨裁的國家,「左眼」似乎沒有消失,您覺得這是什麼原因?左派、社會主義者、共產主義者是否是今日韓國社會沉重的標籤?甚至擴大一點來說,民族主義、民主與左翼一直在台灣與韓國都是彼此糾纏的關係,您又有什麼思考呢?

黃:台灣的長期獨裁和戒嚴體制,我們身處於朴正熙獨裁政權時期就已經非常能體會了。我們也透過中國大陸的資料,詳細瞭解國共內戰,例如長征、蔣介石軍隊在中國大陸的潰敗等,這些我們都一清二楚。也因此,我們一直以來對台灣的整體局勢感到心痛。

不過,有一個很有趣的軼事,我想簡短介紹一下。李泳禧老師是新聞界的典範,他那本《轉型時代的邏輯》(전환 시대의 논리)在1970年代對大學生的影響極大。他有個軼事。有位跟我年紀相仿的記者在他手下工作,是一位進步的記者。他長期以來被排擠,後來還被《朝鮮日報》趕出來。他也是一位爭取新聞自由的記者。

他剛進入外電部時,把台灣寫成「自由中國」。當他寫「自由中國」時,李泳禧老師立刻說:「哎呀,你在國家前面加上『自由』這兩個字,這種報導說得通嗎?怎麼能在國家前面加上『自由』呢?」他這樣說,確實有道理。那裡不是中華民國嗎?所以,應該寫中華民國,為什麼要寫自由中國呢?據說這句話對他的衝擊很大。可見,我們很清楚台灣和韓國的立場,經歷越戰後更是如此。

後來,我第一次去台灣,發現台灣也有跟我們一樣的人,那就是陳映真。

我非常感動,我們見面不到一小時,即使不說話,也能完全理解彼此的心。只要一開口,立刻就能明白對方的意思。他比我年長一點,我們很快就稱兄道弟、熟絡起來了。

如果比較陳映真和我坐牢的經歷,我們是「硬」(하드,hard),另一些文藝型作家是「軟」(소프트,soft)。台灣那邊的刑罰極為恐怖,在那座島上(綠島),他們不能看書,也不能接收外界的消息。我們雖然沒有寫作權,但可以看書。我們非常合得來,彼此心有靈犀,也變得很熟。

後來,我出獄後做的第一件事,就是邀請全世界紛爭地區的作家。我邀請了巴勒斯坦和以色列的作家;東德和西德的作家,當時已經統一了,但我仍邀請他們來;沖繩和日本的作家,以及中國和台灣的作家。我們舉辦活動,當時台灣的作家鍾肇政帶著一位後輩,是一位客家出身的作家,叫藍博洲。

不僅如此,我們有一位在日本的僑胞、臉上有燒傷疤痕的徐勝,也組織了一個關於記憶國家暴力的聚會,包括沖繩、日本僑胞、濟州四三事件、光州事件,還有台灣的二二八。

他們就輪流舉辦那個聚會。徐勝一直叫我去,但我認為那是他們自己的聚會,不是文學聚會,所以我那時候就說我不參加,你們自己去吧。所以,我和台灣的關係就是這樣,之後好長一段時間也忘記了。如果不是你們出版社出我的書,我可能就完全忘了吧,因為外部有太多事情纏身。

至於左右的區分,對我們來說,這樣的用語非常不方便。因為,他們是反民主勢力,是法西斯主義,在韓國的那些人幾乎都是。如果用西方的用語來說,我們其實只是自由主義而已。我們和以前不同了。以前我們是激進主義的時候,有些人還說要組黨,各種聲音都有。後來就那樣發展,不是至少還組了民主勞動黨(민주노동당)嗎?

我是民主勞動黨的發起人之一,一出獄就開始做這事了。但那個黨,最終被極端主義者滲透,主思派(National Liberation,NL)掌握了主導權,變得激進。我覺得不能過於左傾。政黨活動是群眾運動,絕對不能公開左傾。我現在還是這樣說。

這次我們在「光之革命」期間,也向民主黨提出了忠告。我們的元老團體建議他,不要過於偏左,不要因為自稱進步就往左走,而是應該朝著「變革中道」(변혁적 중도)的方向發展,藉此擴大我們的立場。因為我們國家是分裂狀態,北韓占據了許多左翼的空間,這非常危險。這使得我們的立場非常狹隘。在西方被認為是自由主義的,在這裡卻會被視為極為「赤色分子」(빨갱이)。這導致整個政治光譜過於偏向右翼。因此,改革政黨、革新政黨或左翼政黨幾乎沒有立足之地,空間非常狹窄。所以,我們的意見是,民主黨應該再往保守一點,再往右一點。這次奏效了。所以現在他們往右邊走了很多,結果左邊就出現了空缺。因為出現了空缺,革新政黨未來就有機會重新組黨。民主勞動黨現在不是已經解散了嗎?這就給了他們重生的空間。這非常重要。擴大這個立場(stance)非常重要,所以說不能左傾。

因為他們往那邊去,這裡就空出一塊空間了。所以,應該要把他們當成友黨,以批判的態度對待。也就是說,不要敵視。如果在內部敵視他們的話,就無法擠出這個空間。應該把他們視為友黨,抱持著「你們做不到的事情,我們來做」的心態,這樣才能推動政黨大眾化。這就是我們對後輩的忠告。

春:您目前怎麼看待韓國社會對過去歷史的討論?對於過去悲劇的反省是否已足夠?韓國社會對歷史記憶的詮釋最大的歧異點何在,您怎麼看待跟自己不同意見的群體?

黃:我們叫作清算積弊(적폐청산)或是清算過去(과거 청산)。現在還是很多衝突。現在也還是持續有人主張,光州抗爭是北韓軍隊、北韓特種部隊南下引發的。慶尚道那邊還是相信這種主張。而且現在也還有很多人認為濟州四三事件是正當的,認為我們政府是在鎮壓暴動的赤色分子。

而且這些人執著到什麼程度呢?只要保守政權一上台,他們就會立刻貼上去。這次也被爆出他們成立了一個學校。這全都是為了修改教科書。那些所謂的「新右派」(뉴라이트),容忍日本的殖民統治,聲稱那是對的。那些都是以前親日派的後代,還有那些曾為獨裁政權服務的走狗,他們聚集在一起幹的就是這件事。

這次他們又弄出一個「李朴學校」(리박스쿨, Rhee-Park School),試圖影響小學生在上的「長春學校」(늘봄학교)課程。他們在那裡培訓老師,那些老師經過大約3個月的訓練,就可以取得幼稚園、托兒所到小學一年級的教師資格。他們叫那些人去教孩子道德、社會教育什麼的。那學校還有經營網軍部隊(댓글 부대),專門攻擊進步人士或進步團體。他們投入了大量的資金做這件事,這是他們賴以維生的事情。這次全都被爆出來了。

之所以爆出來,是因為有位小學二年級的學生寫了一篇作文,他寫說:「五一八光州是暴動。」那根本不是小學生寫作文的題材。不管光州事件是不是暴動,那根本不是那年紀的孩子應該寫的東西。他們極度固執,想修改教科書,這些都是他們的手段,到現在社會還在衝突當中。

所以,這屆政府要改革的不是一、兩件事而已,要改的事情可多著呢。

首先,是司法改革。政府不是要改革司法部嗎?解散檢察機關什麼的,因為以前軍隊的權力後來轉移到了檢察機關,所以政府要改革檢察機關、法院及司法部。還要改革媒體,那些全都是大企業的傳聲筒。

司法改革、媒體改革,還有軍方改革等等。為什麼會有這麼多呢?因為,我們藉由六月抗爭實現了民主化和直接民主。但那時我們並沒有發動革命,而是和軍部獨裁政權妥協。我們的改變是形式上的民主主義,我們有了總統直選制,但是像勞工問題或八七年勞工大抗爭這些就被排除在外了。

我們要結束八七年體制,在2025年之後實現新的民主化體制以及和平體制。現在我們不提「統一」這個詞了。別再提統一了。這個詞太遙遠、太意識形態、太抽象了。所以我們要說「和平體制」。也就是說,我們要發表南北終戰宣言,北韓和美國等西方國家要建立正常的外交關係,並且凍結核武。要求它們完全廢除核武太不切實際,所以說是凍結核武,走向和平體制。

為了讓韓半島能走向南北和平體制,南北韓在1991年同時加入了聯合國。那支撐《國家保安法》的意識形態是什麼呢?就是「北韓不是一個國家」。我們憲法有一條是,整個韓半島、其附屬島嶼及島嶼地區全都是韓國,也就是大韓民國的領土。我們現在分裂成兩個國家,北韓也是加入了聯合國的國家。我們必須承認這一點。這樣做,韓國社會才能清算過去,擺脫目前的意識形態衝突。不過,我想一定會面臨非常大的阻力。

春:您對未來有何規劃?

黃:冷戰結束後,「第三世界」的概念消失了。以前,我們有一個名為亞非作家協會(Afro-Asian Writers Association)的組織,後來也解散了。這個組織有頒一個獎,叫蓮花國際文學獎(Lotus Prize)。其實,在某種程度上,蓮花獎和諾貝爾獎是相對立的。因為這獎項是由第三世界的作家們討論後頒發,所以它和歐洲的價值判斷當然不一樣。

在過去,韓國詩人金芝河就曾和巴勒斯坦作家格桑.卡納法尼(Ghassan Kanafani)共同獲得這獎。許多重要的作家都曾得過蓮花國際文學獎。因此,我一直有恢復這個獎項的想法。但政府方面和我們意見不合,所以我們無法如願。

盧武鉉政府時期,我們曾在全州舉辦過一次大會,後來又在仁川和釜山各舉辦一次,但最終還是未能完全恢復。

現在,我們打算在群山舉辦KAALA(Korea With Asia Africa Latin America)藝術節。我們計劃要設4個主要類別:文學、視覺藝術(美術)、紀錄片電影,以及一個環境與和平的特別獎項,就這4個主題。

我現在正在寫一部叫作《奶奶》的作品,它在講一棵樹齡600年朴樹的故事。這棵朴樹長得很好,但它一直坐落在美軍基地裡,所以人們叫它「加州樹」,而不是我們這裡的樹,它的「地址」是加州。那裡是長久以來居住著3,000位居民的漁港村落。但是,他們為了蓋彈藥庫,把居民全都趕走了。

當時,有一位文正鉉神父,他孤軍奮戰了大約10年,最終成功地把原本位於鐵絲網內的樹木「驅趕」到了鐵絲網外。經過一番努力,我們成功地讓這棵樹被指定為天然紀念物。

文正鉉神父,他長久以來都是一位「在路上的神父」。我在1970年代認識他,他比我大5歲。現在他都快90歲了,還在抗議,真是快煩死我了(笑)。他現在每週四都還站在群山鬧區的十字路口,舉著牌子反對飛行基地。他會叫我一起去,所以我就站在他旁邊,跟著一起舉牌。

這樣一來,就算他們很想砍或拔除這棵樹,也沒法如願。這棵樹成了一個藉口。現在,我們每個月在那裡舉辦一次文化活動。

我們計劃在KAALA藝術節中設立一個以這棵樹的名字命名的「樹的守護者獎」(가디안 트리상,Guardian Tree Award)。我們今年會進行籌備,目標是明年(2026)辦第一屆,這就是我的計畫。我們打算將群山打造成一個推動全球南方合作與團結、舉辦文化活動、反戰反核以及和平運動的基地象徵性的地方。

我認為東北亞整體問題應該和平解決,所以希望在這裡建立這樣的一個聯盟。

春:您怎麼看待韓國文學的未來?

黃:我很早就說過,全世界都在經歷類似的陣痛。隨著社群媒體,乃至現在更發展到超越網路的AI時代來臨了,這全都造成紙本書籍和出版業的危機。全世界都是這樣。所以出版量減少非常多。以前我們那個時代,暢銷書賣出100萬本以上很常見,但現在人不再這樣買了。還有,大家不讀長篇小說了,受歡迎的主要都是那些短短的、週末花4、5個小時就能讀完的書。我們現在面臨的是媒體正在轉變。

雖然不知道小說或紙本書的命運會不會就此消逝,但我一直在說的是,即使在AI時代,即使有ChatGPT或其他AI技術,我們還是要有自己的內容,所以人還是必須閱讀。雖然我這麼主張,但衰退仍是不可避免的。

現在韓國文壇上,很少男性作家想寫小說。男性占少數,10個人裡可能只有1、2個是男性,其餘全是女性。西方也一樣,歐洲也是,全都是女性。

最近後輩們在這裡舉辦獨立書店和獨立出版社的論壇,也就是俗稱的「書店咖啡廳」(북가페,Book Café)。他們在店裡設攤,行銷書本,那場景真美。那些獨立出版和獨立書店,就是社區裡的小書店。我覺得那做法很好。我們後來還募集了網路小說,都是所謂的「超短篇」,比短篇小說還要短,大概A4紙2、3頁那麼短。我們在網路上募集,結果有3,000人報名。我們從中挑選還頒了獎。媒體在變,我認為在這樣的環境下,必須開展各種文化運動。

還有一個是,我們在盧武鉉政府時期就提過,如果希望發展現代產業求生存,就必須重視基礎科學。大家不都這樣說嗎?政府要發展產業,就必須培養和支持數學和物理學等基礎產業。相同的,政府也必須支持基礎藝術,那些不賺錢的藝術。年輕人為了謀生,必須一邊打工、一邊寫作或畫畫,做很多事情,不是嗎?這些是基礎,有人做這些事,才會有電視劇、電影劇本和動畫等等。內容都是這樣來的,不是嗎?要有內容啊!所以我們說要支持這個。我們還舉了台灣的例子,好像也參考了其他國家,這些地方將國民彩券或樂透的收入的一部分撥給文化經費,撥出一部分來支持那些默默無聞的年輕藝術家。

盧武鉉政府時期曾做過一些,後來發生一件事,有一位電影劇本女作家,她住在地下室的一個小房間,在幾乎快餓死的狀況下寫劇本。這事件促成了政府設立福利基金會,給予這些人實際上的支持,幫助他們。但保守政權上台後,就說這事應該交給市場去決定,然後就取消了。我們必須恢復這個。

還有,現在詩都死了。它變成小眾愛好者的世界,就像集郵愛好者一樣。我曾看到喜歡詩的人的聚會,就是那種情形。這種東西,必須有政府的支持才能生存下去。有了生態,才會有創意的電視劇啊。他們那些政府官員自己還在那邊說這是K-文化呢。

我們要瞭解那東西是從哪來的。我認為韓國文學的內容非常豐富。因為我們的問題太多,所以故事題材很多。我現在仍抱期待的是,在韓國,如果你叫一般人講自己的人生故事,他們可以徹夜不眠地講。也就是說,故事題材非常多。既然有這麼豐富的內容,故事大概也不會消失。但我們現在不知道媒體的形式會怎麼變。不過,我認為只要人類的靈魂存在的一天,呈現它的內容就不會消失。

所以說,不要害怕媒體的改變,我們的文學不會消失。我是這麼認為的。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。