【出版觀景台】

韓國備受敬重的作家黃晳暎,1988年曾到訪台灣,當年6月號《人間》雜誌刊出黃晳暎、黃春明與陳映真的對談〈民眾和生活現場的文學〉,他說到:「韓國抵抗的現實主義作家的創作生活,一貫是艱苦的。以我來說,有兩萬本書被當局沒收過,出的書被迫缺頁,投出去的小說被退稿⋯⋯我萬念俱灰,出去喝酒爛醉,把原稿撕毀丟到馬桶裡,賭咒今生今世再也不搞寫作。這時,適時來了我的一個朋友,一個同志,耐心地從舊式馬桶中撈起我的原稿烘乾,用膠帶重新黏貼好⋯⋯我醉坐一邊,心中百般翻騰,落淚哽咽,無法自抑。」

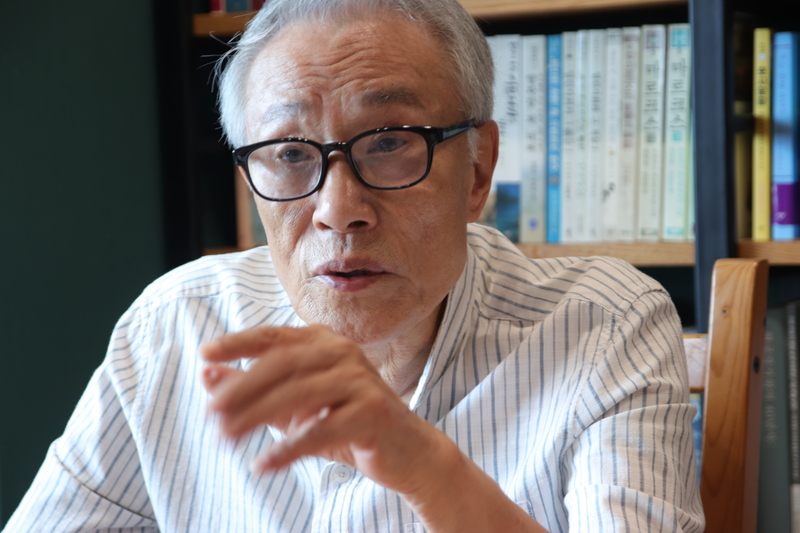

經歷南北韓分斷、軍事獨裁政府高壓統治、光州事件、坐政治牢、海外流亡⋯⋯黃晳暎創作的《張吉山》引起民眾的共鳴,大賣百萬冊,使他成為家喻戶曉的作家。如今82歲的黃晳暎仍然筆耕不輟,其作品翻譯超過20種語言,在國際間享有盛譽。2020年他77歲之際,交出橫跨韓國百年歷史的小說《鐵道家族》,入圍國際布克獎,2025年春山出版社出版繁體中文版,並赴韓親訪這位韓國現代文學史中的重要人物。

訪問日期:2025年6月16日 地點:韓國群山市 採訪:春山出版莊瑞琳、莊舒晴 現場口譯:盧鴻金 逐字稿翻譯:王雅芳 (本文分上下篇刊登,此為上篇)

春山出版(以下簡稱春):您的文學與寫作的想像是怎麼開始的?您曾在《悠悠家園》自序提到,自己是屬於1960年四一九運動的四月世代或韓文世代,意指戰後第一代重新接受母語教育的世代。當時的文學養分與影響主要來自何處呢?您曾在訪談中提及母親即使是在經濟困難的時候,仍不忘買故事書給您,不知道在您青少年的時候,日本帝國殖民時期是否還是有留下一些文學影響?以及您們這一代的文學起源是什麼呢?當時詩與小說,不同文類之間的影響力是什麼?

比如當您開始想要寫作,為什麼是小說而不是詩呢?尤其戰後韓國有很多重要的現代詩詩人,如金芝河、高銀。當時您是怎麼去理解寫小說這件事的?對於韓語的感受與認知是什麼,尤其在經歷從殖民時代以來,以韓語或韓文抵抗的歷代努力之後,解放後世代的寫作課題最大的是什麼?

黃晳暎(以下簡稱黃):我之所以會稱自己是「四一九世代」兼「韓文世代」,是因為這些詞通常是指在1960年代到1970年代活躍的年輕文學家、學者和知識分子等整個群體。這個世代在後來的獨裁政權,在軍事獨裁時期,成為抵抗勢力和民主化力量,對大眾造成深遠影響。大部分在四一九時期還是學生的人,後來都成為了這些運動的主力。超越歷史觀和殖民意識等議題,都是從這個世代為起點,在各界掀起波瀾。

甚至,韓國兩大重要的文藝雜誌──《創作與批評》(창작과 비평)和《文學與知性》(문학과 지성)──都是四一九世代創辦的。

我所屬的這個世代,幾乎沒有受到殖民時期日本文學的影響,因為當時我們有一個「解放空間」時期,也就是解放後那5年的時間。這個時期非常重要,當時,進步作家、學者和知識分子翻譯了大量的書籍,各界文人付出了極大的努力。從馬克思(Karl Marx)的《資本論》等重要著作,到列寧(Vladimir Lenin)的著作,以及左派社會科學書籍等,湧現了大量的翻譯作品和原創著作。

即使與現在相比,當時人們投入旺盛創作活動的盛況仍讓人感到不可思議。或許,那是因為當時知識分子想努力好好建設一個國家,加上鎮壓已經開始,出現許多地下出版物的關係吧。

我父母從小就鼓勵我要多讀書,他們也經常買書給我,我是在這樣的環境中長大的。在戰爭結束之後,有一件很特別的事。我們去夜市的時候,看到那裡有很多失去主人的書籍。意思是,那是從某些人的私人藏書中外流出來的。老闆把書整理好、放在書架,直接擺在街上賣,也可以用租的。我們只要預付一筆押金,就能借書來看,比如一本書收100(韓)圜之類的,這樣的租書方式當時相當普遍。那些書架上擺的幾乎都是大人看的書,但我不管是什麼書,看到什麼就讀什麼。我那時還會和姊姊們在去夜市的路上,互相爭搶要借書來看。那段經歷對我產生了非常深遠的影響。我到現在都還記得那時讀的書。

我中學的時候寫詩,後來覺得寫詩沒意思,就開始寫散文,寫那種長篇的散文。那時我們學校有美術班、文藝班和科學班等社團,我沒有去喜歡寫作的人通常去的文藝班,反而加入游泳班。因為我去的是游泳班,所以就自己偷偷寫作,(中學時)有時得了大學的文學獎之類的獎項,校長就會在朝會的時候叫我出去領獎,但我都不去,都躲起來。

後來,好像是高中一年級的時候,我在校刊上發表的小說,被某個住在釜山的成年人抄襲,他用自己的名字去投稿,結果還得獎,刊登在《國際新聞》上。那時候我就想,原來大人也沒什麼了不起嘛。這是我高二時,一個住在釜山的同年級同學告訴我的。結果那個抄襲者的父母還是什麼人,就打電話到報社,取消那個獎。之後,這件事就傳開了。

那時我就想,那我也來學大人,來投稿看看。我就寫了一篇比較長的短篇小說,叫作〈立石附近〉,投稿到《思想界》的新人文學獎,結果就獲得拔擢了。那時候我還是一個高中生。《思想界》的新人文學獎當時是最高水準的獎項。所以,一夕之間,我從一個高中生搖身一變,成為文學家、成為作家了。

春:1962年您以〈立石附近〉獲《思想界》雜誌新人文學獎拔擢,經常被認為是你登上文壇的起點。白樂晴教授的訪談中說到,1960、1970年代作家其實發表管道有限,也因此他與幾個夥伴共同創立《創作與批評》期刊,也是您後來發表作品的重要地方。不知道當時韓國的文學發表與出版環境如何?您當時就立志要成為作家嗎?

黃:嗯,我好像沒有那種「我一定要成為作家」的強烈想法。因為我對其他事情更感興趣。比如說,中學的時候我參加游泳隊,高中則參加登山隊,也玩攀岩。雖然我喜歡讀書,但我好像沒有想成為作家的強烈念頭。

不過,那時發生了一件事。我小學三年級的時候,正值韓戰期間,我們家到南方的釜山避難。後來,首爾收復,我們就回到首爾的家。回到家後發現,我們在永登浦的家,因為仁川登陸作戰的關係也被戰爭蹂躪了。村里被破壞得很嚴重,我們家也毀了一半。媽媽和姊姊們把家裡的用具啊、破鍋子什麼的都拿出來,我也把被泥水浸溼的書撿出來。我們就這樣打掃,準備繼續生活下去。這就是我們回到家那一天的情況。後來,學校作文課要我們寫作文,我就寫了一篇以〈回到家的那天〉為題的作文,寫的就是那天發生的事。

寫完之後我就忘了。但學校選中了那篇作文,把它送去全國作文比賽,那時候還叫國民學校。就選那篇作文送去國民學校的作文比賽,結果得了大獎,我被選為全國國民學校的代表,這件事還上了報。那是我第一次因為寫作受到社會的肯定。

那時,我還不知道作家是什麼,但從那以後,當學校老師問大家將來的志願是什麼,有些孩子說想當消防員,有些說想當警察,孩子們都有自己喜歡的,還有想當將軍的。老師看我靜靜坐在那,便問:「那你呢?你想當什麼?」那時,我不知道那什麼意思,便回說:「我想當作家。」老師不太明白那是什麼,我也不清楚,只是有個模糊的想法:「啊,我是要當作家的人。」嗯,那種想法好像一直都在我心裡。

我們說的「四一九世代」,指的是四一九學生革命發生時,當時是大學生或高中生的那一代人。因為那時候我們是高二,作為四一九世代,我們算是最年輕的一批。比我們大的是大學前輩,也就是比我年長約4、5歲的前輩,大概1930年代末、1940年代初出生的那一代人。

突然之間,一股新的自由浪潮席捲年輕人,我們開始尋找、閱讀禁書。我們只要去舊書店,就會看到在「解放空間」出版的書,也就是我剛才提到的那些書。那些書都躲在那裡等我們。我們爭相傳閱那些書。分裂後,大部分的進步知識分子和文人作家都去了北方,可以說A級的人才都自己跑去了,去了北方。而這邊呢,反共主義或純粹主義就成為文壇的主流。前面問題有提到,白樂晴先生創辦《創作與批評》的那時,很少文人出道的管道,這代表什麼呢?也就是說,雖然雜誌很多,比如文藝雜誌之類的,但那些幾乎全部都是反共主義或純粹主義,有進步思想的年輕批判知識分子,很少有可以發表作品的雜誌,只有《思想界》,除此之外沒了。

後來到1960年代,韓國出版文化迎來了單行本的時代。1965年之後。現在大家俗稱的暢銷書就因此誕生了。那時候金承鈺(김승옥)的短篇小說集,賣得很好,很快被改拍為電影。金承鈺是我的同輩,《霧津紀行》、《首爾,1964年冬天》是他寫的。總之,就這樣,我也加入他們了。還有像崔仁浩這樣的年輕作家也出現了,他的純文學作品成為暢銷書。也就是說,文學作品開始獲得讀者青睞,成為暢銷書的現象是從1960年代末開始的。

春:從您的年表來看,1960年代發表作品之後,事實上可能要一直到您參與越戰後回來,才更穩定地寫作與發表,可以說您的20多歲的歲月,充滿著動盪不安與流離,這當中您先是離開家庭、離開學校,成為社會的勞動者,為什麼您會想要過起到處打工的生活?您是怎麼接觸到左翼的思想與運動的?那段時間對您的重要性是什麼?我們可以在〈森浦之路〉、〈客地〉這些作品看到您早期的經歷。您是怎麼開始感受到「運動」的重要性?

黃:高中之後我就輟學了,不過後來有再去念大學。啊不對,應該是說,我在高中獲《思想界》新人獎拔擢,那時候韓國的高中教育和軍隊完全一樣,校服是軍隊式的,我們和台灣可能是一樣的,所以我們要接受軍事訓練和操練,我對那個實在是厭倦透頂,不想上學,就不去學校,結果就被退學了。

之後,我說要去「沒有錢的旅行」(무전여행),就去漂泊了一年左右,大概7、8個月吧,然後才回家。我做過工人,也去當大學生之後,我參加了1963年或1964年的韓日會談反對鬥爭。我們也稱之為「六三世代」,或「六三年鬥爭」。那時候是日本的「安保鬥爭」的世代。

那時很多學生都上街示威、參與運動,我是在鷺梁津漢江橋附近被抓的。我在回家的路上被盤查,問我是不是去參加示威。那時候示威只算是違反道路交通法,還算是比較好的時期,後來示威會被判刑。

聽他說,他是一個「流浪工人」,那時候才剛要工業化,全國各地有很多四處流浪找工作的工人。講起來感覺很酷,我也想那樣生活,所以我就和他一起去流浪了。他被釋放後我也被釋放了,我就這樣離家跟他走了。我們在各工地打工,最後還去寺廟,那是在釜山東萊的梵魚寺,一直到那裡才告一段落。總之,我一回來,收到入伍通知書,就入海軍陸戰隊去當兵了。

那時候都還只是個人層面的參與,像是有示威的話,大學生就去示威。韓國的運動圈還沒有成形、還沒有組織起來。畢竟戰爭才結束10年,社會的傷痕還很深,尤其是反共主義盛行的時候。我想台灣當時可能比我們更嚴重。大概是在朴正熙政權宣布維新憲法、維新獨裁,總統制變成永久執政之後,運動才正式開始有組織性。

春:一些評論資料提到您在1974年就選擇自我下放到光州附近的農村,並且組織了相關的團體,教農民讀書、搞農民文化組織運動,也透過戲劇、劇場等農民劇的方式進行草根運動。為什麼您那個時候會選擇去全羅南道?從歷史上來看,全羅南道不僅是19世紀後半東學黨起義的地方,也是濟州島四三事件與其後發生光州慘案的地方,全羅南道是否有什麼特殊性?在訪談中您也提到東學黨可能是您接下來新作的主題。

黃:我們進去工廠,待了一段時間後,發現光是九老工業園區就有許多工廠,所以我們就努力推動組織聯合工會。那時除了我們,還有許多學生或組織的人也到工廠工作,像仁川或永登浦等地都有類似情況。後來不知怎樣,消息洩漏,當局全面搜捕,抓了幾個人。我當時正準備從馬山轉到昌原工業園區。但我想到方言問題,因為(昌原)那邊講慶尚道方言,我擔心會洩漏我的身分,所以就在馬山的某個農家住了幾個月,還教一個中學生。我是在那時寫下〈森浦之路〉的。

總之,我回來之後,運動圈內部開始出現路線之爭。有一派主張「我們應該建立地下前衛組織來戰鬥」,另一派則認為「那太冒險主義了。我們應該深入民眾現場,喚醒民眾意識,即使需要花多一點時間,也要讓全體民眾和我們一起覺醒」。就這樣,因為在速度上有快和慢的不同,就「要前衛還是去現場」,大家展開了激烈的路線鬥爭。

就這樣,我在全羅道待了一段時間,在1978年秋天,大約在農村待了兩年後,我搬到了光州。因為光州的青年組織說需要我,所以我就去了。我在那裡設立了「現代文化研究所」。這個研究所負責製作喚醒現場勞工和農民階級意識的資料。我們也成立了負責宣傳和鼓動的劇團,另外還辦了夜校。現代文化研究所旗下包含讀書會、婦女會、夜校以及農民會等組織。這一切最終成了光州抗爭的基礎。

至於我們,由於分裂問題,未能建立起一個現代的民族國家 (근대적 민족국가, modern nation-state),所以仍處於在超越現代性的過程。而中國,雖然他們極力主張自己是「中國特色社會主義」,但反過來說,那就是「中國特色資本主義」。這代表他們的社會仍未穩定,也尚未超越現代。我認為整個東北亞都尚未能超越現代性。我們仍然處於在超越現代性,並決定接受什麼的過程之中。

這樣看來,無論中國、日本還是我們,都應該共同認識到,我們需要發掘我們自主的現代思想 (근대 사상, modern ideology)的傳統,並將其極大化、擴大化和深化。從這個角度來看,東學運動和農民運動,應該被視為試圖自主現代化的意志。我至今仍認為,我們應從東學出發,思考如何超越當前韓國的分裂狀態和現代(현대,contemporary times)這種形式的資本主義。

當然,這並不代表,我想在最後一部作品處理東學的議題。因為我的想法也變了很多。不過我仍非常重視東學的第二代教主崔時亨這個人物。東學的理念和思想是由他的老師崔濟愚(號水雲)創立的。第二代教主崔時亨,號海月。他的號是「海」和「月」,崔海月。海月崔時亨是個造紙工人,他當然認得字,但可說是沒讀過什麼書的農民,或者說工匠。這個製紙的人,在逃亡的37年期間進行組織工作。他做的是草根組織,現在去慶尚道的山區,如果說崔時亨這個名字,他們可能不曉得。因為他總是東躲西藏,所以外號叫「崔包袱」。在崔時亨的影響下,東學才得以傳播、深化和擴展。我曾想過寫他的傳記,並以此作為最後一部作品,但最近想法有點變了。

我在紀念70歲生日時,曾談到韓國的「說書人」(전기수)。說書人是什麼呢?他們唸書給人們聽、在市場上說故事。我們把這種收取酬勞說故事的人稱為說書人。說書人必須識字,因此大多出身於中人階層,他們是沒落的知識分子。我有一部小說叫《湍流聲》(여울물 소리),就是以說書人的故事為主軸,那個說書人寫下了東學、東學的教義和思想等。我塑造了這樣一個人物。我正考慮要修改和潤飾這部作品。

「湍流」(여울물)指的是流水潺潺的聲音,那是不是很像說書人的聲音呢?白天可能聽不太清楚,但當你想睡覺時,那聲音就會越過門檻傳來,彷彿在訴說著什麼。因此,在我們國家,說書人常常被比喻為溪流。《湍流聲》講的就是說書人的一生。這本小說是為了紀念我的70歲而寫的,現在我正在想是否要把它濃縮、重新編排,讓它成為我的最後一部小說。當我說「最後一部作品」時,意思是我再寫2本,或者說再寫3本,我就不寫了。我的體力也變差了,到了80歲中期或是大概87歲、到了米壽(88歲)左右,我就要停筆了。我現在想法是這樣。

春:韓國抗爭現場的文化性令人向深刻,舞蹈與音樂幾乎是抗爭現場必備的元素,與台灣大部分時間都在表達訴求及發言的氣氛很不同。韓國抗爭現場的文化性是如何繼承而來?台灣曾經有一路線的組織者將專職的組織工作(如工會組織者)視為一線工作,文化及學術工作則是二線工作,隱含著一線的重要性多過於二線,韓國是否也會有這樣的區分?

黃:以前確實普遍存在一種認知,認為親身在現場參與勞工運動或其他現場活動的是「一線」,而文化運動則是在背後支持的「二線」。然而,這種認知在光州抗爭時改變了。因為當時所謂的「一線」的理念團體,他們的組織領導者在預防性拘捕時都被逮捕了。

所以,只剩下那些所謂「二線」的「現代文化研究所」的成員,只有這些人留下來。於是,這些人組成了市民軍的領導層。當時領導市民軍的尹尚元 ,是我們「Gwangdae」(광대,意為藝人)劇團的會長。當然,我們也有夜校,也就是工人夜校的團隊,以及那些留下來的文化運動團隊武裝起來,還發行了《鬥社通訊》(투사회보)這本地下出版物,向市民傳播訊息。之後,他們舉行市民起義大會,就這樣領導了10天的光州抗爭。

從那之後,就不分「一線」和「二線」了。換句話說,在勞工運動中,勞工自己透過「鼓動宣傳」(agitation propaganda),最終,透過文化運動來帶動其他勞工,這變得非常重要。因此,不管工會的現場幹部或是農民等,在這些民眾運動的領導層裡面,都會有勞工自己培養出來的文化運動者,由勞工出身或農民出身的文化運動者自己帶領運動前進。

例如,就像越戰爆發之前,有「武裝宣傳隊」,還有好萊塢電影《齊瓦哥醫生》裡不是有「宣傳列車」嗎?帶領那輛宣傳列車的,是托洛斯基和馬雅可夫斯基等知識分子運動家。他們乘坐那輛列車四處奔走。那輛列車在各地巡迴,進行宣傳、鼓動,並且戰鬥。武裝宣傳隊就是一個例子。

在那之後,現場組織者們都認識到文化運動非常重要,對民眾抗爭非常重要,於是就自然而然地發展起來。我們至今已經實現了兩次「無血大眾革命」。包括上次讓朴槿惠下台的「燭光革命」,以及這次推翻尹錫悅政府的「光之革命」,這些都是以文化為先導,將大眾動員起來。所以,這種方法論在韓國已經落地生根,力量非常強大。在韓國,這已經不是誰刻意指揮,而是運動的潮流自然而然地就這樣發展了。

春:光州事件發生的時候,您剛好不在現場,但五週年時出版的重要報告《穿越死亡,穿越時代的黑暗》,您決定承擔下作者的名字,在《穿越死亡,穿越時代的黑暗》中看到您當時還把自己關在首爾出版社隔壁的旅館,抄寫這本書,作為自己是作者的證據。您為什麼會答應這件具有極大風險的事情?

而這件事也成為你人生的重要轉折,從此流亡海外,之後回韓國後入獄5年,人生當中有13年在寫作上完全空白。您現在如何看待影響人生至大的這些決定?

黃:光州事件發生時我因為其他事情去首爾。我去首爾準備找出版社收錢,那天是星期六。到了之後,出版社說星期一才能給錢,所以我必須在首爾等。那時不像現在,沒有銀行轉帳的方式,必須親自收錢。

5月18日是星期天,爆發了全南大學事件,那是第一次發生戒嚴部隊和學生們之間的衝突。17日星期六晚上,我當時在新村一家酒館裡,有一個年輕人衝進來,認出我。他跟我說,剛才在梨花大學後面的學生會館裡,全國學生代表在開會,結果戒嚴部隊、聯合搜查本部警察和軍人過來,把人都抓走了。我嚇了一跳,趕緊打電話給身邊的朋友和前輩,結果他們都已經在家裡被抓走了。我又打電話到光州,發現他們也來我們家抓人了,所以我才沒辦法回光州。

我該怎麼辦?到了星期一,光州的局勢全面升級,傷亡開始出現。所以,在首爾的人們必須把這件事告訴首爾市民,而報紙連一行字都沒有。我們和工人組成了小組,緊急製作了地下報紙。於是我們在城裡各處發傳單,持續了一週。光州抗爭被鎮壓後,那些逃到首爾來的人總得藏起來吧?我們就和天主教協商,把女學生送到天主教修女院。重要的異議人士則藏到各個私人的家裡。就這樣,我在首爾又多待了一個月。總之,我們這些倖存下來的人全部一開始就決定,不僅要讓韓國全國知道光州抗爭,還要讓全世界都知道。我們就專注在這件事上。

尹祥源和朴基順本來不是情侶,他們一個人是夜校老師,一個人是夜校的經營者,生前並沒有戀愛關係,兩位都是組織者。尹祥源是經營夜校和劇場的,是我在帶的;朴基順是夜校老師,她是全南大學的學生,後來死了。我們以幫這兩人舉行「靈魂婚禮」為藉口,受難者家屬們才能第一次在共同墓園裡聚會。藉這個活動,才成立了受難者家屬協會。於是,我們以此為主題,製作了一張名為「解魂」(넋풀이)的卡帶。解魂,就是讓靈魂得到安息。這是那張卡帶的標題,算是一種歌劇。其中一開頭的主題曲就是〈獻給你的進行曲〉(임을 위한 행진곡)。

我們製作了500卷卡帶,透過基督教會發出去,結果就在全國傳開來。它傳播得有多快呢?大概兩個月後,我回到首爾,在新村的一家酒館裡坐,就聽到延世大學的年輕學生們在唱這首歌。就這麼快,才兩個月,就傳遍全國了。

這卡帶後來也被帶到國外,首先在日本被重製,然後從日本散播到整個亞洲。從那之後,它就像亞洲的國際歌一樣,成為亞洲的歌曲。農民或工人在現場示威或集會時,都會唱〈獻給你的進行曲〉。直到最近,香港在爭取民主的時候也唱過這首歌。現在卡帶還能聽呢。在保守政府時期,我們被禁止演唱,反正就反反覆覆。它還被翻譯成了各國語言,也有中文和日文版。

這就是我作的第一張「自由光州」的卡帶。作曲者是金鐘律,他是全南大學的學生,會彈吉他。歌詞是我和周圍的人七拼八湊,蒐集一些詩集,加入一些不錯的詞句,就這樣寫出來的。在製作的時候,我們把家裡窗簾拉起來,外面看不進來。我家在山腳下,一個很偏僻的地方。那時還請農樂隊來演奏,一邊敲打樂器一邊錄製,人們還猜想說:「那戶人家在做什麼法事嗎?」

所以,要讓大家知道光州發生什麼事,一開始最重要的就是要把光州抗爭的全貌記錄下來,出一本報導文學。我們著手準備,大概有3個小組展開行動。那些小組的任務是什麼呢?就是記錄整個光州市內發生的事情。要如實記錄這些事,當然就得做訪談。所以這3個小組分工合作,各自負責不同的部分,總共訪問了大約200位市民──包括參與或目擊抗爭的市民,以及犧牲者的遺屬。他們蒐集了這些一手資料。3個小組,大概有7、8人,包括學校老師、學生運動出身的,還有在現場的勞工等。

他們就這樣把一大堆訪談資料帶來了,那些資料量非常龐大,我當然沒辦法一個個親自處理,所以就請人整理。最初由4個人開始整理,最後留下2個人,根據時間順序、事件順序去編排,完成了初步整理。

但看了之後,我發現不能就這樣直接出版。因為資料內容東一段西一段的,非常混亂。我是小說家嘛,所以就編排、構思內容,讓敘事有故事性。也就是說,我負責把那些內容刪減、濃縮,按照時間順序重新整理,進行編輯。

那兩位主要負責人,一位是曾在夜校教書的後輩,叫作田龍浩,另一位是學生記者出身的李在儀。他們兩位整理好內容之後,我再進一步潤稿,加上小標、調整語氣,讓讀者能夠更容易、有興趣看下去。我們就這樣完成了書稿。

我們接著組織出版委員會,祕密開會討論:書怎麼發送、由哪一家出版社出版、未來若出事該如何應對⋯⋯這是有風險的,因為一定會遭鎮壓,所以要有人負起全責。我就主動表示,這是我一個人自發性做的,與其他組織無關,我會負起全責。為何呢?我的小說《張吉山》當時非常受歡迎,大賣500萬冊。民眾一聽到黃晳暎這個名字,就想到那本小說。所以,我猜想民眾也會信任我做的紀錄。

大家覺得這是個好辦法。於是,這由名為「草光」(풀빛)的出版社負責出版。這家出版社的社長也是運動圈出身,他非常果斷地答應出版。我們當時約好,如果真被抓,就由出版社社長和我兩人一起去坐牢。

我們決定不能只找一家印刷廠,太危險了,所以找了兩家印,各印一萬本。但消息洩漏,警方突襲印刷廠,把正在印刷的那批全部沒收。出版社社長趕緊逃跑。幸好另一家的那一萬本沒有被查到。隔天,我們祕密地將這一萬本,鋪貨到各學校前面的書店。

那時候影印機開始普及,學生們用它來印作業、書籍。所以,這一萬本流傳出去之後,又被大量影印。我們當時也不講究什麼著作權,就說:「你們愛怎麼弄就怎麼弄,這本書的目的是要廣為流傳。」

後來,我有一次去平壤,發現那裡竟然也有這本書。他們說:「這本我們也有。」我一看,封面是一位名為篇文泰(편문태,音譯)在日朝鮮人作家的小說集,一翻開來,內容卻是光州的紀錄。可見那本書的複印版流傳得多廣,甚至日本也出版,後來在美國也出版,就這樣慢慢傳遍全世界。

之後,那位出版社社長就去自首了。因為只有這樣,事情才會結束。他原本到處躲藏,後來選擇自首,我是逃了大概1、2個月後去自首的。因為如果不這麼做,事情只會愈鬧愈大。如果上了法庭、申請證人等等,那整個案子會變得很龐大,不是嗎?

我是自己走進警察局,然後被捕的。那是中部警察局,就在乙支路那裡被捕。那時候國家安全企劃部(안기부),當時的中央情報部(중앙정보부)就在馬路對面的南山。照理說,我應該要被帶去中央情報部,但那時情報部部長是全斗煥的左右手張世東,他這個人其實很聰明。

總之,後來是中央情報部的幹員來警察局調查我。調查完後,他們沒有正式立案起訴,而是以「散布謠言罪」來處理。也就是說,他們不讓案件進入司法程序。他們把我送到哪裡呢?木洞,也就是金浦機場旁邊,那個專門關押違反出入境管理法的外國人收容所。去了之後,發現只有我一個韓國人。我被指控的是「散布謠言罪」,這其實只是輕罪,按照規定最多關20天就得釋放,我卻被關了2個月。

為什麼情報機關會這樣處理呢?因為在這之前,他們就是這樣對待詩人金芝河的。他們逮捕他、審判他,搞到國際皆知,金芝河成了全球知名人物,政府因此吃了不少苦頭。所以,他們這次學乖了,不打算讓事件鬧大。因為,一旦針對光州這本書進行審判,一定會引起大亂。所以,他們反而建議我「乾脆出國一趟吧」。那時,剛好有個名為「地平線」(Horizonte)的世界文化節在德國柏林舉行,我正好受邀參加。政府就說:「那你就出去一趟吧。」結果,我就拿到一本有效期限為一年的「單次出境護照」。那時候我們還不能自由出國。總之,我就這樣到國外去了。

這反而成了轉機。我在海外一年的期間,反而能從事讓世界認識光州的工作,也把那本書介紹給國際社會。這段經歷改變了我的命運。在那之後,我就無法再寫作,只能以行動者的身分繼續走下去,我的思想也愈來愈激進。

★繼續閱讀:〈超越現代的說書人──專訪韓國作家黃晳暎(下)〉

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。