攝影書摘

本文為《追一條溪:濁水溪河畔記事》部分書摘,經春山出版授權刊登,文章標題與文內小標經《報導者》編輯改寫。

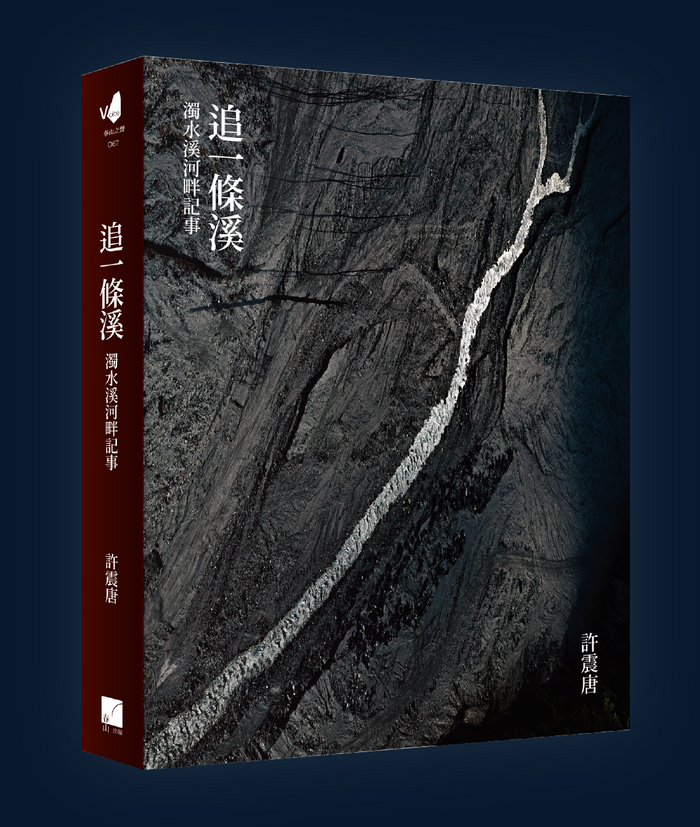

2013年,許震唐與鐘聖雄合作出版《南風》,這本以彰化縣大城鄉台西村為主的攝影集,重新讓當代讀者意識到環境與鄉土的議題,也讓當時是上班族的許震唐,有了很大的人生轉變──他辭掉工作,成為一位社區工作者與自由攝影師,並從位於濁水溪出海口的家鄉台西村為起點,展開十多年對濁水溪的拍攝紀錄。12年後,他出版了《追一條溪:濁水溪河畔記事》。

書中收錄許震唐接受春山出版總編輯莊瑞琳專訪,深入回答作為攝影者,對何為現場、拍攝倫理、攝影美學與當代鄉土的反思,也分享與砂石車司機一起夜宿濁水溪河床的田野故事。以下為專訪摘錄。

莊瑞琳(後簡稱為莊):因為我自己很多年前當過記者,後來覺得不想再當記者,有一個關鍵也跟現場有關。我覺得當代工具的發達,其實我們愈來愈靠近,比如直播,你跟那個東西幾乎是零點一秒的差距而已,那個現場就在你眼前,不論它距離你多遠,所以我們好像都可以在現場,也就是說,在當代講現場這件事情是不值錢的。但是我後來覺得以新聞式的在場為核心,或者是大量的這種媒介概念的在場,很多時候並沒有真正在場,它只是完成了在場的交換。今天被記者訪問的人,不管是事件主角還是什麼,我們是完成了一個沉默的交換,他們是沉默地允許我們去記錄。但那真的是在場嗎?那是我當社會記者的時候一直在心裡的問題,譬如說我去拍被抓的人,不管是因為偷竊、吸毒、強盜殺人等等,我在現場到底記錄了什麼?它其實全部都是在許多社會條件下被創造出來的在場,所以有可能愈拍愈寫,我一直遠離真正的故事。那個東西是警察或者是行為人、當事人,他覺得要這樣訴說自己,給了我一個版本,我們只是共同完成了「假裝大家都在場」而已。所以在這個時代,「在場」是那麼廉價,它可能離本真愈來愈遠了。

許震唐(後簡稱為許):我在拍濁水溪也是一直這樣思考,就是你到了,是不是就代表你在場?be there是不是代表就在那邊了?我們在媒體看到直播,好像每個人都在場,其實沒有。記者跑到現場直播,好像眼見為憑了,事實上我們對那裡沒有任何情感。所謂在場是你今天去一次,不見得有任何反應,但你還是在場。我的一張照片,這個片段要多久才能累積到一個頻譜?所謂的在場就是要達到那個頻譜產生的意義出來。我們要從這個瞬時的時間把它展開,這一個點的能量很高,可是這個點可能只有一個而已啊。所以我們要累積很多的「一個」,就會變成一個面向,一個spectrum。

因為瞬間只是一個力量,這個力量要把它展開,才有辦法變成一個面,讓大家產生意義,或是能量的累積。媒體畫面的瞬間,並不是那個現場的長的時間產生出來的意義。並不是說今天到採訪現場拍一拍,我就到了。所謂現場是什麼,拍照的人一定有立場,如果你是一個有責任的人,你的立場會被求證或是被修正,這個時間就要拉得比較長。

莊:順著這個現場繼續問你,你跟被拍攝的人的關係。你是個按快門的人,你觀看的距離是什麼?我覺得很多在拍紀實攝影的人,多半會被標籤為某種左派或具有比較人道主義傾向、關懷弱勢的人,可是我認識你很多年,我又覺得你不是。你會追尋社會意義,可是不會把使命感拿出來說,你也不是帶著同情的角度在看,沒有要道德化某些訴求。你用一種非常孤鳥的方式在呈現許震唐的社會觀,或者是屬於你自己的正義觀。所以我很好奇,這麼多年下來,你是怎麼去拿捏觀看的距離,讓它不要那麼矯情?說白了,擁有拍攝權力的人,還是社會的菁英,第一,相機一直是貴的東西,第二,代表教育程度,他還是有一個比較高的視角,在關心被擠壓到邊緣的人,所以很多人會認為這是非常中產階級的角度,會帶著比較批判的角度在看攝影這件事情。我就會好奇你自己的實務現場,通常怎麼去拿捏距離?

許:我記得《南風》第一次展覽的時候,伍佰去看,他看到我拍台西村的作品,就問為什麼這個距離這麼近?他有感受到這個距離的問題。我滿同意小瑞剛剛講的,其實我拍作品就是不喜歡有距離,那個距離就是菁英或是階級之間的呈現。我雖然很喜歡薩爾加多的作品,他把人道拍得很美啊,可是我一看就知道那不是真實,那個真實是薩爾加多的真實,是經過薩爾加多filter篩選過的。但我不能說這樣是錯,因為如果後面有一個意義,必須透過這種方式讓大家理解,或是加速或介入理解困難的障礙的時候,這個並沒有錯。也許它是藝術的策略,只是我許震唐不習慣這樣,因為我從小在濁水溪長大的人就不是這樣子。我也可以說是道法自然,不會去等那個決定性的瞬間,雖然我拍的時候會有這種決定性的瞬間,不否認,但是我不會去等那一種畫面。我寧可用一百次快門的機會,去碰到一個很真實很自然的張力,那個時候的距離就是你所提到的,距離就會近。我本身是很討厭有菁英的角度。打個比方,我在拍砂石車,我相機揹著,並沒有把相機外露,我也表明我是一個影像工作者,然後我在地磅裡面,大姐頭不理我。沒關係,我麵包拿著就坐在旁邊等,一直耗到那個大姐說你坐在這裡做什麼。

你在現場沒人理,這個過程必須要去體會,當沒人理的時候,你是多麼渺小。我就去那邊等,一直耗到所有的砂石車〔司機〕說怎麼一個人坐在那裡。我坐在路邊,視野就跟流浪狗一樣高。等到有機會跟他們在一起,你就不會有那種屈勢(姿態),架子就不會出來。

首先,你到現場就是要變成現場的一部分,你可能不是那個導火線,可能不是那個引爆點,你都不是,可是你是現場。用電機的語言來講,就是一個domain,你要把自己變成是現場的一個位址,要讓自己在現場,好像有一個地址在那裡。

所以從現場性的角度,當你成為一分子,你不見得跟他們做一樣的工作,他在幹壞事,讓你在旁邊,他相信你不會背叛他,簡單講就是這樣。那你為什麼要睜眼讓他幹壞事,我必須要告訴人家,這其中有一個非壞事的意義,有一個很清楚、明確的動機跟意義,你才可以很超然。例如濁水溪裡偷倒垃圾的太多了,卡車開過去,就直接倒下去了。我在旁邊照相,人家說「啊你趕快檢舉啊」,但交給了環保局,下次還是再來,這就是台灣社會產生的偏誤,以為我檢舉你,你就會改善。那要怎麼去杜絕垃圾被倒在濁水溪?講白了就是沒有焚化爐也沒有垃圾場。我相信沒有人會這麼想要幹壞事,如果他可以不用幹壞事,為什麼要幹?這是我對於人性的想法。

莊:我想進一步問,現場的倫理問題是什麼?比如說你剛剛講的距離感,這是一種你跟他的情感流動,然後你們共同完成這個拍攝,它不是侵入性的,是在一個相對自然的參與狀態下完成的。我常常想到,我們那一次去地質公園的時候,給我很大的提醒,我們去訪吉貝修石滬的師傅,他的台語我完全聽不懂,因為他講了很多修石滬的術語,他講的澎湖腔台語我也聽不懂。我自認為是台語還可以的人,然而我跟對方的生活距離差距這麼大,現場大概只聽懂3成,是靠聽很多遍錄音,慢慢拼湊。我就在想我們作為一個中間者,到底可以帶回什麼?我其實跟他的距離非常遠,甚至對他的生活一無所知,會不會所謂的倫理問題其實有一個很大的核心是創作者要意識到自己的局限?倫理不在於表面的價值,我覺得平等都是太價值化的說法。不如回到說你什麼時候感覺過不去,明顯意識到這是有局限的,這就是倫理問題。

許:倫理問題對攝影者、創作者,如果這個界線沒有很清楚的話,其實你的創作會有一個檻,這個檻是過不去的。我今天拍你,並不是要把你轉成我的話再來講,我的想法很簡單,這是你的故事,這是你想要做的,這是你想要說的。所以在濁水溪所有的拍攝過程裡,我幾乎都是這樣。你會發現我拍人都有點側拍,不會是肖像,因為他不是準備讓我拍的,他甚至於說「我來這裡種田,你拍我肖像幹嘛」。所以我盡可能把自己隱藏好,把自己退掉,當你把自己退掉,自然而然倫理就會很清楚,因為你沒有「求」,不會一直想我要怎麼做,倫理的爭議就會縮小,你對畫面的構成,甚至於張力等等,不會這麼在意,也不會在意這些照片到底好不好。當你很在意照片情境的時候,它就不會趨於真實。所以我跟他們在一起就是一定要很熟,他們很清楚我的個性,我就算第一天表明來歷,他也接受你了,我也沒有太多問話,就是安安靜靜在旁邊,他問我,我才會回應,就好像我坐在馬路邊,要等大姐同意讓我進去地磅裡面,搞了兩三個禮拜。我沒有很強烈的動機說一定要拍什麼。

莊:你有強烈意識到對方其實不想被拍、最後放棄的情況嗎?

許:砂石車司機裡面有好多個啊!他跟你很好,他就說:「欸,我不要拍喔。」我說:「我知道啦,沒有拍,我又不是要來跟你拍的。」事實上當你很在意影像,意義就會不見了。我去拍砂石車,這裡面有很多故事,也許很多人不想講,就好像地磅的大姐講:「你要小心喔,這裡面有跑路的、有家庭不幸福的、有缺錢的、有黑道的。」所以我剛開始也不是去找司機,我去找地磅的大姐頭。你要跟關鍵人很熟,就知道裡面的眉角,可是要怎麼跟關鍵人很熟?就是要沒有企圖啊。

隔天就看到他們在刷牙、洗臉,他們會吃便當,所以流浪狗就會去砂石車要飯吃。有的砂石車也有電鍋、瓦斯爐,自己煮飯。你只能一直不斷在砂石車裡面鬼混,就跟流浪狗一樣,跟他們混熟了,就有得吃了。可以讓你拍的時候,也不是拿起來就拍,他有時就很礙虐(彆扭)啊。你不拿相機,都跟你buddy-buddy,有相機就不再buddy-buddy。所以混熟但不拍照,然後他知道你是拍照的,可是你沒有拍,他心裡會礙虐,就會介紹別人給你拍,這就是人性。所以一個攝影者,這個善意是必須要能理解的。可是理解善意這件事情滿難,因為它有時是很細膩的東西。現場的倫理就是你必須要捨棄拍照的企圖,所謂的現場性就是你到現場不是要來拍照的,你可能到現場一無所獲。所以我拍海洋的時候,那些釣客跟我拍照一樣,他釣一整天一條魚都沒有,我拍一整天一張也沒按,道理相同。所以現場性就是必須要把所有的企圖,隱藏也好、拋棄也好,在這裡面是沒有企圖的,自然而然你的倫理衝突、倫理爭議就會減少。

莊:你拍照不會只是在追求這張要多美、要多好,我覺得你對主題的探索是用一組故事去呈現,而不是用一張照片去說服大家。我意識到你後來很多照片,會呈現環境的特質,譬如說捕鰻苗的人或在海邊討生活的人,你會讓我們看到他所在的場景,甚至他們的工具。所以你現在怎麼思考什麼是好的照片,是不是會傾向於一組連環的敘事?

許:我不會去定義一張照片好不好,我會看這張照片是不是我的感覺、意義。我都用一組照片,把環境帶出來。因為攝影都是一個斷面,我給你一張的話就會偏誤,你的想像會很多,所以我寧可用很多張把它兜起來,讓你很清楚這個環境、這些人在做什麼,這樣子的過程才是我想要表達的。我給你一張很好的照片,甚至去比賽,那是個人的意義,但不是我跟這些人一起鬼混拍照的意義。我跟這些人一起拍照,不是要拿去比賽得獎或被收藏,如果是這樣子,這些照片就不會是這樣拍。這本《追一條溪》,你會發現美圖也沒有很多,可以看到下游都是煙囪,中游都是垃圾,上游都是開發,我要告訴大家,這是濁水溪目前的現況。

莊:漂亮的、美的照片對創作者來講是一個誘惑,那是避免不了的,你要怎麼跳脫這種誘惑?是不是有哪些人影響過你,慢慢形成這個想法,還是說你是在現場之中摸索出來的?

許:是我在現場摸索出來的,從拍台西村的時候,我對攝影向來就是這樣的態度,我對它幾乎「無所求」。因為我以前不是靠拍照吃穿,何必在意這麼多,攝影就是我的好朋友。說白了,工作很累的時候,我按個快門也爽。所以很多人講說這是我藝術創作的純粹,我就會講「狗屁」。你對它無所求的時候才是純粹。

對攝影的一點點純粹,對影像的一點點純粹,就不會對它求什麼。我對攝影從以前就沒有什麼求,我不會從裡面去找獲利成就,所以很自然就會愈拍愈輕鬆,可是我時間也拉得很長,也讓自己有更多時間去review現場。我不知道這是不是我個人的風格,但我很清楚,如果論美或當代性,我大概也不會被人家拿來講。我去現場就是很忠實呈現,所以作品也沒有太多調整,頂多就是稍微加減光而已。我也不敢說我的作品是好或漂亮,甚至於連出書都沒有把握,因為這種作品在影像圈可能被罵到臭頭,可是我始終認為他們沒辦法理解這件事情的意義在哪裡。把羅蘭.巴特的《符號帝國》翻遍了,把符號學念完了,也沒辦法解釋在現場的意義啊。如果揹著相機出去一定要拍到什麼,那就累了。我從以前拍台西村,台西村就那麼小,你說我每天拍能拍出什麼?所以怎麼會去對攝影有所求。

莊:我第一次去你們老家,真的嚇到了,我才理解到你一定是拍了非常多次才有辦法這樣。

許:你要我3天把它拍出來,丟在桌上,說就是這15張代表它的一部分,或是現場的一部分,說真的我沒有辦法。就算我會操作影像的敘事,我都不想這麼做。

莊:《南風》出來後得到超出我們預期的回響,而且持續好幾年的討論,你自己應該也很意外。我作為一個編輯,覺得它比我做《百年追求》的時候還要無知,畢竟是攝影集又是拍台西村,那時空汙還不是明顯的議題,我覺得我們3個其實都滿無知的,關鍵是阿雄的熱情讓這個東西可以撐下去,因為對你來講是不是成為一本書根本不重要。那時是很無知的狀況下去做,沒有什麼前例可循,現在回想起來,我會覺得《南風》讓很多人開始對鄉土產生感覺,台西村變成一個鄉土的符碼,像我們長久遺忘的一種鄉土的感覺,透過我們不太認識、很少人報導過的村落被召喚出來,所以太陽花前後有一批年輕人很感動,他們就去你故鄉看,後來也辦了一些返鄉活動。我會覺得那幾乎就像全球化最後的鄉土回音一樣,因為在那之後,我在其他書或遇到的年輕人也幾乎沒有這樣了。所以12年後我們再做《追一條溪》,你對鄉土的看法有什麼變化?

許:提到鄉土,我通常會站在社會的階級去看,在地理上並沒有所謂「鄉土」的概念,地理沒有所謂鄉下、都市,鄉下跟都市是一個空間,很多人把它扭曲了,鄉下跟都市是有權者賦予之下的產物。對我而言,通常會用「土地認同」去取代「鄉土」。

當代尤其在台灣,這麼高度密集,用鄉土的角度去填空這樣的空間感,沒辦法讓我們對台灣、土地有所理解、認識或認同。台灣為什麼會這樣,就是我們從頭到底對於居住的生活空間是沒有認同的,我們不會對土地的認同產生的意義有一些辨證,對土地的認同至今還是轉換成多少錢,簡單講就是價值多少,我們從來不會把土地視為精神性或者信仰性的意涵。當然我們也不希望說土地在被討論的過程當中,是那種高大上的。

我在濁水溪有個收獲、震撼,或者該說是刺激,就是武界的李秀梅跟我說:「你們平地人就只會賣土地啊,你們就是錢錢錢。」她講得很直白:「所以你會賣啊,那我們原住民就不能賣嘛。」法律上原住民保留地本來就不能交易,但是精神上、情感上他們也不會賣,他們就只有這個山而已,沒有這個山要怎麼活?李秀梅台中女中畢業,念台北護理學院,她是埔里基督教醫院護士退休的。我說:「妳讀這麼多,做護士長退休,妳就只在這裡喔?」她說:「在這裡就好了,人生一輩子看這麼多生生死死,我在這裡很快樂,我每天看我的武界很漂亮。錢那麼多,去哪裡花也沒用啊。旅行就走一走就好了啊,武界是我的老家。」她的老公跟兒子都在埔里生活。九二一時是她跟她婆婆在武界,老公跟兒子在埔里。李秀梅就跟她婆婆講:「妳在家裡不要亂動,我去找妳兒子。」她就爬過武界,還迷路,在山上差一點掉下來。所以她對九二一很惶恐,後來才寫了一段話貼在店門口。這件事對她衝擊很大,她說:「我人生一輩子看盡生死,九二一也看到這麼多的死亡,珍惜生命很重要,土地買賣不重要。」當她有土地認同的時候,就不會是來炒地皮的。原住民「夠了就好」的哲學,是他們的生活。

就好像很多原住民砂石車司機,早上6點半跑車到中午12點,下午就休息了。我問:「你這樣半天多少錢?」「一萬塊。夠了,很多了。」但是平地人從早上6點半開到晚上6點半,一天可以跑十幾趟,賺兩萬多都有。砂石車在濁水溪,的確是地理性的底層,可是他的人生不見得是底層。所謂的「鄉土」是你從都市的角度看待,還是到現場看到的鄉土?從砂石車司機我就看到了,他在底層工作,但他的人生不底層。有一個砂石車司機弟弟,台科大畢業,買賓士的車頭,一台車800萬,他不給我拍,因為他知道社會怎麼看待砂石車。當我在做田野調查,經常意識到現場性跟文本的偏誤、落差很大。

莊:我也覺得鄉土的呈現很多偏誤,過去因為開發或是都市化,對鄉土的理解是有偏差的,很多報導、藝術創作的介入都是在鄉土出事的時候。《南風》有一半以上的作品是你的,那些看起來「沒事」的作品,它就是鄉土很真實的日常生活。從1999年的九二一、2008年的八八風災,基本上有很多鄉土的復興都是在災難發生的時候,所以我在想我們是不是應該要走入跟鄉土關係的下一個階段了?就是對鄉土的理解應該更多建立在它的日常,它不需要因為事件才成為我們關注的焦點,它本來就在那裡,就像你剛剛講的精神性的連結,我覺得這一點非常重要。也就是說,要去問我們跟土地、生態的連結到底是什麼,不是建立在美才是連結,不是這裡有原生種植物、保育類動物,它才值得被保存和連結。而是那些幽微的、幽暗的、負面的都在這一條濁水溪發生了,這些都應該跟我們連結。我一直在想我們對鄉土作品的追求,或我們為什麼還要出這樣的書,就是很想去問鄉土的下一個階段。

許:你會發現《追一條溪》的紀錄都很日常,因為日常才會有集體記憶跟意識,事件是我們在這個脈絡上的burst。誠如你剛剛所說,它就是在我們旁邊發生的事。我們平常就要關心、理解,簡單講就是記錄。未來面對鄉土或藝術創作,終究必須從日常的角度去看,它沒有這麼special,沒有這麼高貴啦。我們要討論鄉土,它不是這麼難或是有高度。如果每次都要用這種態度討論鄉土,未來怎麼面對鄉土是無解的。鄉土只是一個空間,並不是一個位階,這個空間是被權力轉移出來而已。我們必須先體認土地不是位階,更不是經濟行為,才有可能去看鄉土的回歸。日本對土地的認識比我們深刻,他們會覺得這一塊要做環保,這一塊要做保留,對後面的人有幫助,這塊是要種稻子或者做什麼經濟行為,因為他們對認同、集體記憶是很清晰的,不像台灣是模糊的,台灣認為有鄉土就有土地可以賣,可以有多少資產,把農地變建地。在日本沒有農地農用,農地也不會消失,可是台灣沒有農地農用,就消失了。這種價值沒被定義,沒有提升到一個層次上的話,回歸鄉土是很難的,永遠會把土地的認同、土地的價值定義在經濟行為。老實說真的是武界李秀梅給我很深刻的一個punch。所以我到底要怎麼呈現濁水溪?她講的土地價值是精神性的,可是要怎麼呈現濁水溪的精神性?這個真的很難。當你一直看到垃圾往濁水溪倒的時候,就會想「我的精神性在哪?」

莊:對鄉土如果不夠深刻,我就不相信我們的土地認同,或是說台灣的認同是真的有建立,我覺得那是虛假的,或者它終究是被包裝在政治場域的東西。所謂台灣本土價值的抬頭或深化,對我來說它是空的、虛的。

許:所以不管從藝術文化或是台灣的政治認同、土地認同,其實這裡面是有一條溝,這個溝是很深的,兩者之間沒有任何的橋梁。精神面就是要有一個橋梁先建立,但我們精神面都沒有,這是源於我們對於鄉土、土地只是定義在價值、經濟行為。我走訪濁水溪之後,嚴格來說,在文章裡面並沒有想到一定要回歸鄉土或者著重鄉土的價值,我是很灰色的。其實鄉土是台灣認同沒有辦法回歸的,即便文化藝術做再多爬梳,這一塊都沒有辦法被建立,因為我們親身在土地長出來的集體意識跟記憶是沒有的。所以為什麼一大堆人災難後才參與土地,因為之前沒有土地的日常、集體意識,只能藉事件尋求某種程度的日常。至少它是一個開始,可是我們如果過去對於土地的認同,可以有精神性或是哲學性的思考,我們今天不用討論回歸,自然就會回到土地身上。所以當李秀梅、原住民砂石車司機跟我說「夠用就好」,如果放回到土地的角度,其實是完全match,因為夠用就好,你不會再對它多求,就不會有企圖。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。