台灣的長照制度由千禧年走來,由先導計畫打頭陣、1.0上路到2.0,25年鋪出一條讓長照走出家庭、成為公共責任的路,期盼為長照家庭卸下照顧重擔。2026年長照3.0即將全面上路,預算破千億、服務量能再擴大,這不應只是數字的疊加,更該是長照制度的新頁。

只是,長照2.0亮眼的數據掩不住現場的落差──接不住重度失能者、夜間照顧難尋、排除在給支付制度之外的住宿機構,以及隱身於體制外的外籍看護。這些缺口揭示:真正的升級,不只在統計表上,而在每一個能被看見、被支持的照顧現場。當超高齡列車全速前進,長照3.0究竟能否讓台灣抵達一個不怕老去的未來?這是一場關乎未來的革命。

「以後不要再提什麼長照2.0涵蓋率8成、滿意度9成這種話了。」

2025年,以長照3.0為主題的研討會幾乎每月一場。在台灣照顧學會第一屆年會上,國內外學者、實務工作者、官員齊聚一堂,衛福部長照司官員照例在大螢幕上打出長照2.0的政績,為2026年即將上路的長照3.0鋪路,投影片打出「服務滿意度近9成」加上一個藍色大拇指「讚」手勢。

監委王幼玲突然按下發言鍵,桌上麥克風亮了紅燈,她提出質疑,再接著說:「官方的數字跟人民的感受差太多。」現場一陣靜默,除了口譯。

「王幼玲只是說了長照界都心知肚明的真相啊!」婦女新知基金會祕書長覃玉蓉說,衛福部為了「衝量」、衝出漂亮的成績單,算法讓大家都驚呆了──就算只用一次2.0的交通服務、或用了一次送餐,即使你家裡是用外籍看護或家人照顧,都算入「長照2.0的涵蓋率」,所以,「這些數字可信度太低了。」

長照2.0從2017年上路開始,投入大量預算,布建各項長照資源,成功建立照服人力大軍,照服人力成長4倍,2024年已破10萬人;日照中心由原本100多家成長為1,300多家。中央預算隨著長照需求狂飆,原本估算每年為330億元,但2020年預算已為560億元,2025年達927億元,長照3.0將由每年千億預算起跳。

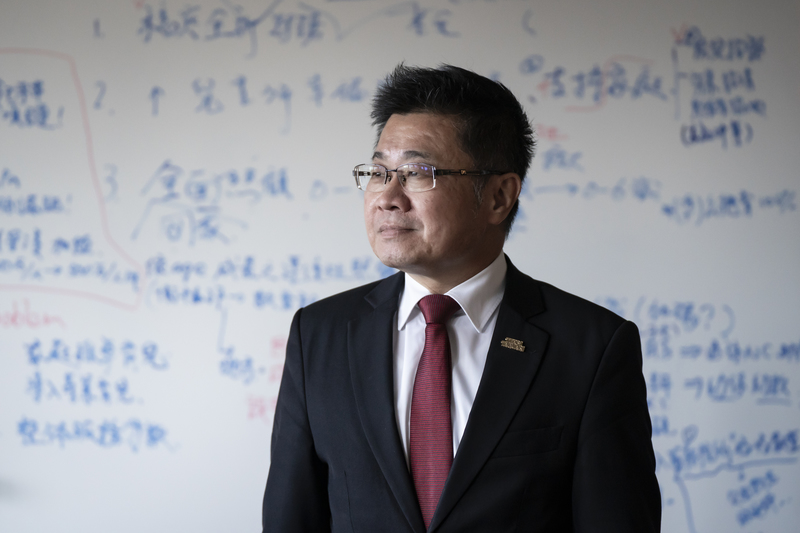

台大醫院創傷醫學部主治醫師許立民曾在台北市社會局長任內歷經長照2.0的建置。他說:

「長照2.0沒有做完的事情,(3.0)要繼續做完;不是說跨到長照3.0,就等於長照2.0是100分。」

「長照2.0我就給它一個定位,叫做『避重就輕』,」台灣老人福利機構協會榮譽理事長賴添福說。這和學者李玉春的研究結果相仿:資源分配集中在輕、中度失能;重度者反受忽視。賴添福說,目前政府公布的長照3.0有「八大目標」,有口號但沒有執行細節,看來是長照2.0的延續,沒有大開大闔的改革,「只能說是『長照2.0 plus』吧。」

賴添福指出,重度失能者的家屬負擔最重,就像全民健保最該照顧的是重症患者,長照2.0也應該更重視重症失能者的照顧,但事實卻非如此。

早在去年(2024)年底,王幼玲已對衛福部的長照2.0成果提出調查報告,認為部分縣市住宿式機構及失智照護資源供給不足,且長照服務的目標群體推估參數未符實況。

報告指出,「該部調降需求推估人數,又修正涵蓋率計算方式」,創造出漂亮的數據;分析統計資料,發現不同群體的服務涵蓋率有明顯落差,包括失能老人涵蓋率近8成、但50~64歲的失能身心障礙者最低,在2020年之後都在2成上下徘徊。更值得注意的是,「超過7成的長照給支付使用者為輕中度失能者,重度失能者仍多仰賴家庭及移工。」

王幼玲對《報導者》解釋,在「涵蓋率8成、滿意度9成」的美好表象背後,是長照資源失衡──城鄉失衡、輕重失衡。重度失能者的使用占比從3成,逐年下滑到2成。也就是說,重度失能的使用者流失中。

40歲、患有罕見疾病「脊髓肌肉萎縮症」的劉于濟就是長照2.0的使用「退出者」(drop-out)。

人稱「小齊」的劉于濟能自行移動的身體部位不多。從小就是媽媽和外婆照料他的生活起居及上學事務;打從上高一起,爸媽就為他聘了外籍看護(簡稱外看),幫助他常人能自行完成的一切生活功能:穿衣、從床上移位到輪椅、漱洗、餵飯、上學,直到洗澡、就寢。外看等於是他身體與意志的延伸,沒有外看,他無法自行生活。

劉于濟覺得不安。至少長照和個助,都是依照不同法令提供的公共服務,讓他對父母少點財務上的愧疚。但父母都勸他再想想。

經長照中心派人評估劉于濟的失能狀況,達到長照給付最高的第8級,核定他每天可以使用3小時「居家服務」;另外劉于濟再申請台北市政府的個人助理,核定每個月200小時。即使如此,劉于濟的長照2.0初體驗,卻在4個月後,讓他主動喊停──因為長照2.0,甚至加上個助,撐不起劉于濟重度失能的生活需求。

魏力虎扣緊所有扣環、檢查安全後,將劉于濟從輪椅吊掛起來,由移位機轉至便盆椅上。上完廁所再洗澡,也是劉于濟從小為減少照顧者麻煩而有的習慣。

但是,長照2.0終究無法滿足他的需求:

「因為我除了是障礙者之外,我還有我的社會角色要完成。」

劉于濟想和都愛看棒球的伴侶能在大巨蛋盡興為球隊加油,但是,「啊,我得回去洗澡了。」最初安排洗澡時間是每週一三五的晚上9點半、週二四六是7點,這得看不同居服員的班表。他覺得對不起伴侶。

翻身、擺位不到位,讓劉于濟疼痛難眠,但他也不想打擾白天要上班的伴侶。他索性要夜班居服員幫他洗完澡、在床上平躺休息,待服務時數快結束時,再幫他放回他已坐了一整天的輪椅上,劉于濟就「坐著睡,睡不著就看片子」。夜,很漫長。

幸好,他說,11月,新的外看就要來了。

「長照 3.0 必須看見重度失能者的需求,他們才是更需要政府資源介入的群族。涵蓋率、滿意度只是數字,但是對重度失能者及家人來說,每一分鐘、每一秒都是煎熬,」王幼玲說。

許立民也說,對民眾來說,「只要有一、兩晚覺得2.0難用,就很容易棄用了。」比如居服員週一、三、五早上來替長輩洗澡,可是長輩下午或晚上又吐了,下班回來的家屬當然很傷腦筋;當全時的照顧需求高的時候,或無法提高家庭照顧的替代性,那就跟長照2.0說bye-bye了。

家庭照顧者關懷總會估算,依《長照服務法》長照2.0提供的法定照顧服務:居家服務、社區日照、住宿機構,2024年三者使用人數加起來算出的「家庭照顧替代率」剛過6成。

「失能的人不會到了晚上忽然變好,」許立民說,在長照體系持續進步的過程中,政府該開始著手處理夜間需求,長照3.0的資源組建得繼續,「要從白天有居服員,變成起碼到小夜有居服員。」

衛福部前次長、陽明交通大學教授李玉春團隊執行國家衛生研究院委託的「長照服務使用效益評估與模式發展」研究,結果顯示,長照2.0給支付制度讓長照預算或支出都巨幅成長,也使服務人力大幅增加;但是「長照服務的利用公平性仍有待改善」,包括:各縣市的照顧資源存在嚴重落差,偏鄉服務品質參差不齊。

再者,李玉春研究也指出「給付制度著重在社區服務(如日照中心)和居家服務」,這是還能走出家門、輕中度失能者適合的照顧,使得長照給付呈現「保小(輕)不保大(重)」,對重症失能者並不公平。此外, 聘請外籍看護的家庭只能使用「專業服務」(如醫師、物理治療師、聽力師等),不能使用「照顧服務」(如居家服務員);住宿機構並不在2.0的「給付」中,每月只能獲得1萬元的有限「補助」。這些都是現有制度的不公平之處。

即使如此,衛福部委託調查得到高達9成的滿意度,是怎麼來的?王幼玲說,檢視衛福部的長照2.0滿意度調查對象,都是2.0的使用者,缺乏「結案者」、「符合資格卻未申請服務者」,以及「短期使用者」。

「滿意度只訪問還在使用長照2.0的人,當然會9成滿意啊──因為不滿意的,早就閃了,」覃玉蓉說,這樣的調查「沒有參考價值」;長照3.0要進步,就要知道「人民為什麼不用長照2.0?」

多位受訪者都指出,長照2.0的滿意度調查,應該也要去問「那些不用的、退出的,原因是什麼」,這是推出長照3.0之前必須解鎖的謎題,新政策才能對症下藥。

台北護理健康大學長期照護系系主任陳正芬說,「長照2.0的使用者為何結案」是預防「照顧殺人」的重要線索:

「為何要求居服員不要再來了?除了個案死亡結案之外,是家屬施虐不想被發現、還是照顧者對未來絕望了,所以不需要服務了?這些政府應該要有警覺。」

愈重度者卻愈少用長照2.0,為什麼?家庭照顧者關懷總會祕書長陳景寧說,隨著長者的失能程度惡化,固定服務額度的長照2.0就會變得「不好用或不夠用」,使用者被迫選用其他3種選擇:住宿式機構、外籍看護,或家人自己顧,導致「照顧離職」或提早退休。

賴添福解釋,憲法規定人民「在法律上一律平等」,《長期照顧服務法》第1條就規定,長照服務提供不得有差別待遇的歧視行為;但賴清德總統的政見說住宿機構給使用的者補助要從每月1萬塊提高到1萬5,「(住宿機構)還是沒有納進長照的給支付制度,還是違法、違憲。」

依目前衛福部公布的資料,長照3.0的目標之一是要「強化中重度照顧」,包括「充實晚間照顧及夜間緊急服務能量,結合社宅或公私資源於缺乏區布建長照資源」,但是,仍然未將住宿機構納入正式的給支付中。

打從長照3.0要提早一年在2026年實施開始,衛福部次長呂建德在每個與長照相關的場合,不論研討會、論壇、輔具展,總是賣力為3.0暖場:「(住宿)機構是長照3.0的重中之重。」呂建德稱,政府已經開始在機構資源不足區布建,目前缺口約8,927床,最晚2027年可望補齊。

若以「長照3.0」作為Google關鍵字,在2025下半年,幾乎每週都會看到各地「住宿式長照機構興建工程」動工、落成等相關消息,大半是地方政府、醫院集團等籌建的大型機構。

例如10月3日,總統賴清德到屏東縣車城鄉參觀由中央補助、縣府興建、民間經營的住宿式長照機構。賴清德當場表示,這樣的合作模式,讓公共服務更專業、更貼近需求,「當地長輩都很期待2027年正式啟用。」10月底賴清德又飛到澎湖,參加衛福部澎湖醫院長照與醫療聯合大樓動土典禮,以示不忘離島。

雖然政府在偏鄉及離島開始興建住宿機構,但寸土寸金的台北市相對難解決。「台北市信義區就是住宿資源不足區啊。」陳正芬說,一是多年前政府整頓小型機構時,加了許多要求,諸如:「每個房間都要有窗戶,這在台北市大樓可能嗎?」使得5年間雙北小型機構就消失了100家;第二,台北市地價太貴了,「信義區廣慈博愛院的地要改建社宅時,我們要求一定要有長照機構,官員說,教授你知道這樣一個床位是多少錢嗎?如果設一個停車位可以賺多少? 我說,這是社會局的地,當然要用在照顧人民上;不是讓你建停車位賺錢的。」

「台灣這20年來對住宿機構實在太汙名化了,」陳正芬感嘆,「為了要age in place(在地安老)而排擠住宿機構,是錯誤思維。」長照3.0講「社區共融」,她說,那正好,「機構也在社區啊。」

在陳正芬的構想中,住宿機構可以有更多豐富的功能,變成「長照中的急診」──社區裡24小時的緊急照顧需求,可以由機構處理,「機構是面向社區大眾開放的,」她舉例,比如說家中需要無障礙環境的修繕、失智長輩出現精神行為問題,家屬一時處理不來,都可以讓長輩暫時住到機構,等房子修好了、長輩穩定了,再接回家。

士林靈糧堂社會福利協會副執行長李梅英也有類似看法:住宿機構應轉型為社區的「照顧神隊友」,包括成為日照與住院者返家前的中繼照顧站,或是在家庭照顧者暫時無法照顧時,機構可提供短期住宿、日托或過夜服務,即時救援。

陳正芬說,目前很大的問題是,家庭照顧者生病,被照顧者就無處可去,或是沒有替手,「照顧者生病,家人還怪他造成別的家人麻煩,得接手照顧,」許多照顧者就一直忍著不敢去就醫,「直到照顧者倒了、被照顧者也走了,這樣的悲劇還不夠多嗎?」她解釋,依規定,住宿機構一定要有一張空著的隔離病床,可以讓社區中的各種緊急狀況運用。

另外,陳正芬認為,住宿機構也要鼓勵家屬每週接失能家人回家一天,空出來的床位就可以讓需要喘息家庭的失能者入住。「有人說我太理想化,但許多問題是可以克服的,」她說,「讓大眾對住宿機構的印象改變──它不是『單行道』,老人家進去就住到人生盡頭;而是流動的,住民是視需要進進出出的。」陳正芬說,長照3.0「cared by the community」共生社區要落實,就要活用有豐富24小時能量的住宿機構。

「我有生之年一定要讓家庭照顧者可以週休一日,我要一直講到做到為止,」陳正芬說。

李梅英表示,政府應設計補助或誘因機制,鼓勵機構承擔社區整合功能,例如資金補助、加分評鑑、營運補貼等;而且還要有合適的指標來衡量整合後的效果,比如說:資源利用效率、服務覆蓋率、使用者滿意度、住院率或再入住率下降等,評鑑制度也應調整來支持住宿機構的整合型服務功能。

「以前像我爸媽那代,都有5、6個兄弟姊妹,可以一起照顧老人家;現在少子化,家裡哪有那麼多人手?所以你(政府)要趕快建構各種照顧模式,讓不同情況的家庭都能夠照顧到。」

若要賦予住宿機構這樣豐富的功能,長照給支付卻沒有份,似難成功。現行制度是在每月1萬元補助之外,家屬其餘得自費約4萬元,視地區而定,對家庭是不小的負擔。不過,住宿機構業者也倡議「打開收費天花板」,放寬收費上限,才能留住人力、增進照顧品質。

覃玉蓉說,台灣實施長照制度以來,最大的問題就是看不見移工的存在──像房間裡的大象,存在但避而不談。目前多位曾參與行政院長照規劃會議的受訪者都說:「3.0不會處理移工問題。」

「外籍看護併入長照人力」是家庭照顧者關懷總會對長照3.0的政策訴求之一,陳景寧解釋,台灣長照一直重度依賴外看,由今年立委修法讓80歲以上長輩不需要巴氏量表、可以直接聘用外看一事,就可知道國人對外看的「需求殷切」。不論長輩健康或失能,「有時只是家屬需要一個安心,」陳景寧說,但「一老配一外看」,長輩的需求都由外看代勞,可能加速退化;對既老又缺工的台灣來說,「一對一的照顧模式,太奢侈了。」長照3.0該思考,善用外籍人力投入「一對多」的日間照顧、居家服務。

政治大學社會工作研究所教授王增勇指出,台灣勞政跟社福在長照議題上一直未能整合,對外看的引進標準及管理,分散在衛福部跟勞動部,形成二元體制。

王增勇認為,「最不合理的地方就是:明明外看就是國家許可進來的,但是你不承認他是長照服務的一部分,也不去管後面的照顧狀況、教育訓練,」彷彿外看進來了,照顧品質就不干政府的事了。

所以,會出現一些奇妙的照顧現象:比如,如果長輩需要抽痰,受過90小時訓練的居服員是不能做的;但是沒有受過訓練的外看,卻在家屬示意下,常常便宜行事代為抽痰。

王增勇指出,目前移工團體的訴求是家庭看護工也要像廠工一樣,可以納入《勞動基準法》,這也只是解決外看的薪資、勞動條件問題;但照顧的教育訓練跟督導,或休假日的替手、外看跟雇主相處的衝突,誰來幫忙他們適應彼此及處理關係?靠仲介嗎?這並不是可靠的答案。他指出:

「現在更重要的是,讓外看進入到長照體系裡面,統整運用。」

陳正芬指出,長照3.0目前討論一個作法:原本住宿式機構是本勞與移工比例是1比1,未來要開放社區的日照中心也可以使用移工照服員,比例也是1比1;但居家服務就不開放移工。

陳正芬提醒,一向抗拒移工的日本,原本只開放住宿機構用移工,「今年4月1號已經開放居家服務可以聘移工了,他們沒有live-in(如台灣,住在家裡的外籍看護工),但日本連夜間或到宅的本國籍居服員人力也不夠了,所以他們開放外籍移工可以從事居家照護。」

國際移工搶人大戰已悄然開打。長照3.0又要如何應對?

★延伸閱讀:〈大缺工時代下,靠誰撐起長照3.0?〉

原本長照3.0是2027年才會實施,後來提早一年要在2026年開跑;今年又把長照3.0切分成3階段,官方說法是,雖然明年才全面上路,但第一階段9月先啟動「讓民眾提前受惠」。

賴清德9月初在其Facebook發布「甲你顧牢牢!長照3.0全面升級」:9月1日起,調整4大服務,包括放寬聘僱外籍看護家庭,可以使用社區式照顧服務;居家喘息服務,延伸到安全戶外地點;調高營養照護給付額度;交通接送服務擴大場域適用範圍及提高給付,納入身心障礙日間照顧服務單位,讓就醫與復健更便利。

今年9月先推3項,明年元旦全面上路,7月再推一波,「不知道為什麼要這樣擠牙膏式地推出3.0?」覃玉蓉指出,賴總統說的9月提早「全面升級」其實都只算小改錯,比如:讓使用外看家庭也能使用社區裡的日間照顧、家庭托顧服務,但還是不能使用居家服務。她認為,現今居服時數對許多家庭真的不足,聘外看是「另行購買照顧服務」的自力救濟,不應限制聘外看家庭使用相同的長照服務;再者,繳同樣的稅,聘用外看家庭應該與其他長照家庭享有同樣範圍的服務。

至於提高營養照護的給付額度,一組從4次共4,000元、調升為一組3次共4,500元。「這只是糾正過去的錯誤啊,」陳景寧說,長照2.0對物理治療師、職能治療師等「專業服務」的給支付都是1小時1,500元,獨獨營養師是1,000元,當然讓營養師公會跳腳,所以3.0的「全面升級」就是把這500元加回來。

喘息服務的設計是讓照顧者喘息,並不是使用者,因此劉于濟假日使用喘息服務,變成讓自己在家裡關禁閉8小時。如今「可以外出到戶外安全地點」的新措施也只是改正不合理,2.0的經驗,已經無法讓他對長照3.0有信心。

「3.0該怎麼變革,(政府)要趕快去把2.0的資料庫拿來跑一跑,」賴添福說。

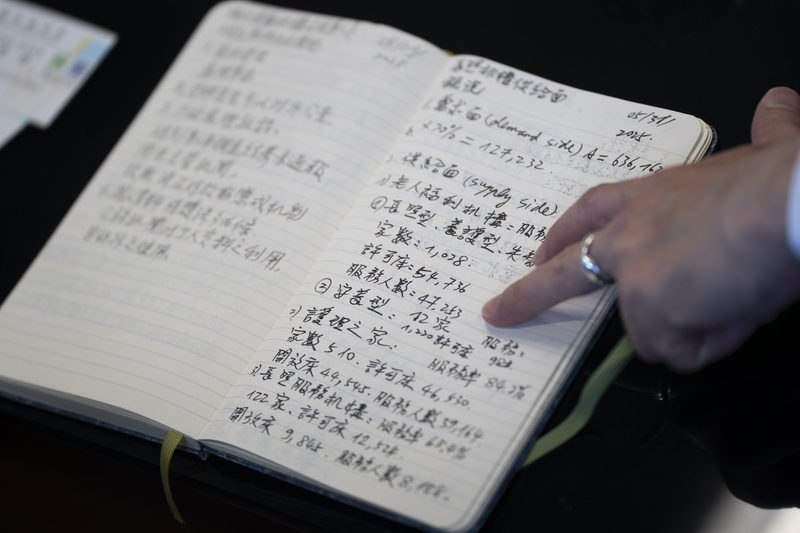

北醫大管理顧問公司副總經理楊舒琴說,長照2.0快10年了,第一線服務者須上網記錄的「照顧服務管理資訊平台」,「這裡頭龐大資料是如何運用、誰在使用,我們什麼都不知道。」所以,楊舒琴曾聯合多個團體建議衛福部開放長照資料庫,「資料庫夠大,可以有些分析了,讓我們第一線的執行者知道可以改進的方向、不同單位作法的好壞。」但她說,官方始終沒有回應。

長照2.0的海量資料,蘊藏了多少可以為長照3.0指路的真實經驗,但諱莫如深。陳景寧說,長照司對各項資料是否能公開,嚴格管控,公開能查到的,就是「長期十年計畫2.0相關統計表」網站上那22項資料。

陳景寧說,同是衛福部主管的健保署全民健保,每年8月都會提供前一年的服務成果和效益分析,給服務提供者跟服務使用者協商,決定下一年的總額,「錢是不是花在刀口上?可受公評。」但長照服務並非如此。

成功大學老年學研究所教授劉立凡也疾呼「開放長照資料」,如果長照巨量資料可以開放,讓資料轉成資訊,「才能夠給政策提供可信的證據來源(evidence-based policy)。」她說,包括韓國、日本、美國,或許多OECD國家,長照的資料都可以公開申請提供研究,對政策、對人民,都是助益。

「比如說,可以從地方縣市政府資料來看『什麼樣的人會比較容易住在住宿式機構』,務實地了解住宿式照護的需求,」劉立凡舉例,他們的人口特徵、家庭背景、健康情形、照顧後續,都值得資料探勘、也是改善現狀的重要基礎。

覃玉蓉說 ,長照3.0政策沒有公布任何實證數據,那長照3.0的政策方向、要做哪些、要改哪些,又是怎麼跑出來的?

曾接受長照司委託研究的陳正芬說,長照司正在規劃開放資料庫,期待未來會如同健保資料,在去識別化之後,長照資料進到「衛生福利資料科學中心」,供學者及外界申請研究;更多的研究會讓決策者看見長照的使用者行為、需求,長照政策就能據以修正。比如,民眾使用最多的居家服務,原本應是以無法出門的失能者為服務大宗,事實上卻是中、輕度失能者使用最多,「未來就應引導能出門的長者先使用日照中心。」

未來10年的台灣已搭上超高齡社會的失速列車,但長照3.0將打造出的長照軌道,新舊制度的磨合與補綴可讓台灣平安抵達終點?

自立院助理開始、投身長照規畫與研究25年的陳正芬說,當長照歷經1.0、2.0的打磨,已使台灣大多數長照家庭都受惠,此時「衝量」不再是目標,而是「照顧觀念的翻轉」:

「如果可以,我想呼籲賴總統,作為台灣第一個醫師總統,台灣人的健康餘命不僅要靠全民健保,更需要一個讓人民不怕失能的長照體系,可以支持失能者回復功能並自立生活。」

陳正芬說,許人民一個「不怕老去的未來」,這是台灣邁入超高齡社會之際,最需要的社會處方箋。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。