《報導者》曾於2018年探討長照機構常以造假手段應付政府評鑑,但政府受限整體床位有限、重新安置長輩不易,不敢輕易讓品質不佳的機構關門大吉。7年來,衛生福利部編列百億預算布建住宿式長照機構、增加總床數,也試圖改進評鑑制度,如:簡化評鑑指標、強化評鑑委員培訓,並規劃2026年長照3.0政策上路後持續挹注資源。

但是,長照3.0上路前夕,我們卻發現代替長照機構產製各式紀錄與文件的「評鑑與獎補助顧問」市場依然蓬勃。製作評鑑文件價碼落在數萬元至數十萬元,撰寫衛生福利部獎補助申請文件還能分潤抽成。《報導者》獨家訪問一名「評鑑顧問」,他坦承,有些機構在他協助之下獲得品質優秀的獎勵補助,但照顧現場卻讓他「看了心好痛」。政府擴大服務供給時,長照評鑑與獎勵制度該怎麼改革,才能杜絕弊端、真正保障照顧品質?

「老人家是人,不是商品,要有活著的尊嚴。」陳方(化名)在長照機構擔任社工逾10年,離職後他開始了另一種職業:利用過去累積的專業,替長照機構撰寫評鑑需要的文件或獎補助申請的書面資料;因為需求市場頗大,他和各種長照專業的朋友,包括護理師、營養師、物理治療師等,還組成團隊接案「跑江湖」。看多了評鑑文件是如何生產,也看到有些機構的照顧真相,他已不再相信部分機構對外宣稱的「照顧品質」。

雖然接案賺外快,但陳方仍在心裡設下底線──必須接觸住民、了解真實情況,而非直接編造個案紀錄,或像其他寫手將類似的個案紀錄大量複製貼上交給不同業主。他接受《報導者》訪問時說,不只一位業主禁止他接觸長輩、不准他和家屬聯繫,或會對他說「我是請你來寫資料,不是來聊天(指訪談住民)」或「幹嘛去浪費時間看長輩?你效率很差」。面對這類業主,他只得掐準機構主管外出的時段,偷偷摸摸地前往住民寢室和長輩聊上兩句──至少是根據真人情況改編。

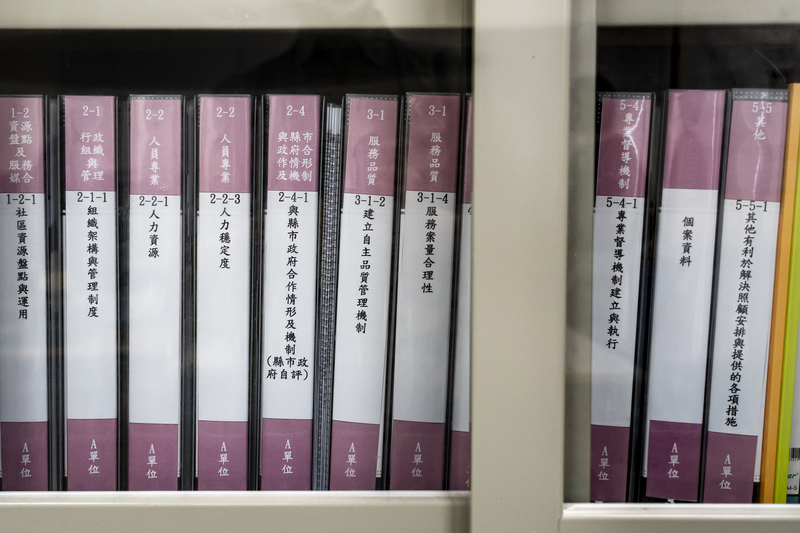

陳方說,接這類「顧問案」,他會先盤點機構資料,「從盤點那一天開始付費,因為評鑑要看的資料很多,盤點要花很多功夫,可能一天都盤點不完。」雖然仍會遇到令他難忍受的業主,但陳方多半會先確認補齊資料具可行性、而且照顧品質至少「不違反良心」,他才接。

他曾遇過找上門的長照機構護理師詢問:「沒有寫藥單(給藥紀錄)怎麼辦?」當下陳方心想:「每個老人都有慢性病,你是護理人員,每天都要在發藥,居然沒有給藥紀錄!那他住家裡就好了,為什麼要住這裡?真的很誇張。」

但看完照顧現場後,他決定接下案子:「因為我看到他們有認真照顧人。比如他們會請職能治療師陪長輩煮東西,長輩還會反過來教職能治療師『我以前都怎樣煮』,互動是很健康的。」經過陳方一番指點,機構產出相關文書資料,最終評鑑過關。

陳方在接受訪問時,常忍不住嘆氣。但問他「為什麼還做呢?」他說,有些偏鄉或小型機構真的缺文書人手,但照顧品質是還不錯的,這時,「評鑑顧問」出手,也是幫老人家,留住機構。

「我們有賺錢的機會,就是評鑑制度創造出來的,」陳方指出,如果評鑑更側重照顧現場的情況、文書作業減少到業者有辦法負荷,他也不會有這項「外快」可以賺。

長照服務提供單位(居家服務、日照中心、住宿式機構、老人福利機構等)無不重視評鑑,因為財務來源和評鑑結果緊密相連。根據「長期照顧特約管理辦法」,若評鑑不合格,機構將無法成為政府的特約單位,無法繼續請領長照2.0計畫的政府給付。此外,多數政府補助、獎勵與資源挹注都將評鑑結果列為申請資格,評鑑不合格者無法申請。

2017年以前,相關評鑑制度著重資料審查、評鑑指標多達上百個,文書作業繁重;機構因缺乏人手負責文書作業,或者真的照顧狀況不佳、需要「美化履歷」,負責為機構「生產」各類書面資料的「外包顧問公司」產業便應運而生。

後來衛福部持續改革相關制度,簡化相關指標。以老人福利機構為例,2016年老人福利機構評鑑指標破百項、2018年有98項,2024年則為71項。此外,2017年生效施行的「長期照顧服務機構評鑑辦法」則規定評鑑頻率為4年一次、評鑑指標約60餘項,並採「合格、不合格」制,希望減輕業者負擔。

今年(2025)7月15日,立法院也三讀通過《老人福利法》第48條條文修正案,讓提供住宿服務、但由《老人福利法》所管轄的老人福利機構評鑑,從優、甲、乙、丙、丁的評鑑等第,轉為只分「合格者」與「不合格者」兩種,與《長期照顧服務法》管轄的長照機構規定一致。

擔任評鑑委員多年、熟悉住宿機構運作的雙連安養中心品質總監李莉觀察,評鑑指標近年確實持續簡化,以中央執行的一般護理之家評鑑為例,「A項行政指標,全部資料都事前上傳,(評鑑)委員不用現場跟你討論作業規範寫得好不好。現場就看照顧品質,評估人員能力。我覺得這個方向是對的。」

但李莉也發現,簡化指標雖是政府一番美意,卻也衍生新挑戰。「優化之後,有些指標中央或地方評鑑都不會去看,變成地方(政府)要去督考。可就是會有人(長照機構營運者)來問:『請問員工體檢還要做嗎?』那當然要做啊!但評鑑指標沒有,就有老闆不給工作人員做了。」

李莉口中「督考」是和評鑑並行的另一套監督考核機制。評鑑每4年一次,針對機構經營管理效能、專業照護品質、安全環境設備、個案權益保障等面向審查,並依照機構類型、設立法源,分為由中央聘僱委員執行的評鑑,和由地方政府聘僱委員並執行的評鑑,會事前通知機構評鑑日期。督考則全數由地方政府衛政或社政機構執行,屬於不定期、無預警地針對特定行政面相抽查,如:消防安全、人力排班等,頻率依各縣市量能而定。

不過,2024年3月20日立法院一場公聽會上,台灣居家服務策略聯盟成員仍批評,居家服務評鑑依然著重書面資料,評鑑還是一場文書整理大賽。居盟理事長涂心寧接受《報導者》採訪時進一步指出:

「評鑑是引領品質趨勢,但現在是行政導向。」

她舉例,主管機關常在年底才公告隔年的新指標,2024年底才公告2025年評鑑指標從5項變成7項,或是像要求日照中心從每季改成每個月必須保養飲水機;但評鑑4年一次,「那叫服務單位怎麼追溯前面4年的(紀錄)?是要找人幫忙蓋章,大家一起偽造文書嗎?假設要依新指標評鑑,也應該是4年後來看。」

萬芳醫院預防醫學暨社區醫學部前副主任、現任北醫大管理顧問公司副總經理楊舒琴也感概,長照2.0已經10年,但評鑑經常著重訪談機構營運者、工作人員,但很少深入了解服務使用者的意見,以及現場服務狀況是否如使用者所需。她舉例:「你要如何知道居家服務員的服務是好的?除非到現場,看他怎麼照顧。」比如,等在案家門口,一服務完,馬上進去訪查。但多數時候評鑑委員仍以照片、文書紀錄和工作人員訪談為主要評分依據,至於接受居家服務的使用者覺得服務是不是恰如其分?因為得到現場詢問,相對麻煩,還可能遇上同住者不在或拒訪。

幾位資深評鑑委員告訴記者,如果機構照顧有狀況,甚至是由評鑑顧問公司代為生產評鑑資料,現場一看就知道。

李莉記得某次到一家機構評鑑訪談住民時,機構推了一位爺爺出來應對,一來就不停地說工作人員對他很好。

「爺爺,你自己可不可以洗澡啊?」 「不行、不行,我要人家幫忙。」 「那爺爺你一個星期洗幾次澡啊?」 「兩次。」

士林靈糧堂社會福利協會副執行長李梅英也清楚:

「有一些大單位,僱了一批人、找一群社工或是護理師專門來寫評鑑的資料,那到底能不能反映單位現場的品質?但我當評鑑委員很多年,可以看得出來,長輩的反應最直接。所以我一定會跟長輩互動。」

李梅英擔任衛生福利部辦理的中央評鑑委員多年,評鑑其他單位、也被評鑑──士林靈糧堂在全台營運多家非營利型居服、團體家屋、住宿機構,體系龐大,每年6月都有20多個單位被評鑑。

揪出現場「掛牌」的冒充正職人力對她而言,輕輕鬆鬆,「我們走現場,要考技術,也要問每個個案的狀況,(掛牌的社工、護理師)對這個機構不熟、講不出來,當然就知道。」至於如何判斷文書資料是「外包」做的,李梅英說:「我自己是做機構社工出來的,大概知道工作loading是怎樣,如果機構聘你兼職做活動,那活動紀錄(是你)呈現還合理;但個案紀錄都是你在做,我就不太相信──比如說家屬支援服務那一塊,你不是每天來,怎麼做家屬支援服務?」

然而,中央和各地方縣市政府的評鑑委員資歷落差大,不是每一次都火眼睛金揪出資料外包、顧品質不佳的單位。

台北健康護理大學長期照護系系主任陳正芬表示,衛福部長照司對評鑑委員的要求相對嚴格,「中央的委員,每年都要參加評鑑前的共識會。像前兩年我剛好在國外出差(沒有參加共識會),那年我就不能參加評鑑了。而且,我們委員之間要彼此討論給分、看法,要彼此之間說服,我覺得很棒。」但據她了解,很多縣市可能會固定找和地方政府關係好的委員。

「長照司的住宿式機構評鑑才要委員受訓,還要回訓;像是今年,沒有評鑑過的新委員,經過受訓、共識營之後,要和資深委員(共同)評鑑過一次,都OK,才會讓他單獨去評鑑,」李梅英解釋,中央政府試圖讓各個評鑑委員對評鑑標準先建立共識;但是各縣市的評鑑是地方政府執行,對誰能當委員有不同規定,「就沒辦法。」

李梅英說,有時地方政府找來的評鑑委員,給出的建議著實令人費解。她記得,某一年遇到2個縣市的評鑑委員要求,工作人員的職稱必須和執照完全相同,如:社工師、護理師不得在名片上以「個案管理員」統稱。

李梅英強調,如果機構做法「並沒有違背品質、沒有違背設立標準」,評鑑委員應該尊重每個機構的經營理念和思維。

另外,「找外部顧問指導以提升照顧品質」與「外包評鑑資料編造不實紀錄」的界線模糊,底線又在哪?

不過,如果是請顧問指導如何制定照顧流程、管理辦法,機構最終也依照顧問單位的建議來提升品質,李梅英認為問題不大:「像消防,若(長照營運單位)找合格的消防公司來指導、做整套機制,再照著這套機制如實執行。」又如評鑑規定需要繳交的「滿意度調查」,她認為,如果長照營運單位已自己執行問卷調查,但缺乏分析問卷數據的能力,外包分析並無不可:「重點是改善措施,滿意度調查外包給人家做分析,分析的建議你有執行,那也無可厚非。」

衛福部在2020~2023年推動「住宿式服務機構品質提升卓越計畫」、2024~2027年推動「住宿機構照顧品質獎勵計畫」,鼓勵住宿機構實施個別化支持計畫(Individualized Support Plan,簡稱ISP計畫)、導入資訊系統改善內部作業流程或採購科技輔具、推動智慧照顧減少工作人員負擔,提升整體服務品質。7項指標均符合的機構,依照床位規模,每年獎勵金額至多101萬~240萬元。

以2024年為例,衛生福利部共編列預算7,160萬元以提升機構品質,獎補助計畫則由各地方政府聘任委員評選核定,最終共1,452家機構申請,參與率81%。

但真的有獎勵、有品質嗎?

一間評鑑優等、也曾領取品質獎勵補助的機構,照顧方式卻讓看遍機構的老手陳方也看不下去:

「讓我很震驚的地方是,寫文書的人非常多,第一線的照顧人力很少。尤其失智長者,他們的情感還在、只是忘了時空,需要技巧性地陪伴與關懷,但沉重的文書工作,讓工作人員只能忽視他們的需求。」

那間機構的業主也告訴他:「你什麼事都不要做,就是幫我寫文書、把錢拿到(指補助),我給你抽成。」為了高效率生產評鑑、獎補助資料,日常活動或生活的拍照紀錄也搞得像攝影棚擺拍,例如:住民要下床的時候,所有動作都慢慢分解,精心喬過角度,拍出美美照片,顯示照顧得很用心。

但最讓陳方無法接受的是,ISP明明寫著要讓住民不要一直躺床,要能走,復能很重要;但老闆和工作人員都希望住民不要能走,躺著比較好照顧,「因為能走會跌倒,老闆怕被家屬告,員工怕被老闆罵。」

計畫精神為所有住民均應有適性之照顧計畫,可涵蓋個別化支持計畫(ISP)或其他形式之照顧安排。

但依《報導者》訪問,有機構住民的家屬並不知道有ISP計畫,不僅沒參加過擬定過程,也沒看過自己家人的「個別照顧計畫」。一粒麥子福利基金會副執行長張竣傑表示,許多機構限於人力,很難做到每位住民都有ISP,這與一般的照顧計畫(care plan)不同,ISP有更多復能等專業介入,「每次去跑評鑑,常常『噹』機構這個部分做不好。」

回到陳方的經驗來看:實際上,除了那3位被選中、用來申請品質獎勵的樣板個案,陳方說,多數住民都被約束,還是順利拿到象徵「品質卓越」的補助。

「幾乎每個人身上都有一條(約束帶),除非家屬真的要求說『絕對不能綁』,不然幾乎每個人都約束,而且綁的方式很多種,(這家)綁的方式是綁在褲子上、弄得很緊,有個阿公一直喊『我爬不起來』,但我在那裡又不能幫他解開,」陳方說。

不敢解開,因為怕害了其他工作人員。他發現,只要長輩略有磕碰,外籍照顧人員就被老闆大聲喝斥,「當狗一樣罵」。「老闆有沒有想說,一層樓10多床,只有一個外勞,然後他要換尿布、要翻身拍背、灌牛奶,也要弄食物給老人吃⋯⋯」,根本忙不過來。

陳方解釋,機構擔心長輩跌倒、被家屬提告,「老人家還沒到該被綁(的失能程度)就已經被綁了,但一直不走動,反而加速長輩退化。」專業防跌有其他方式,比如:把床降低、替長輩擬定復能計畫、增加肌力。陳方說,該機構確實把住民的「生理數值照顧得極好」,卻抱著「住民最好全部躺在那」的心態,好好養著,對老人家的感受、社會心理層面一概不管,「可是人的心是很重要的啊。」

知道、懂得。關於政府對ISP計畫的品質獎勵或補助,李莉觀察,「每個地方的委員對指標的要求不一,但是給這筆錢的時候,(政府)是寬鬆的,希望機構都能夠拿到這筆錢 。這跟評鑑不一樣,評鑑沒有(達標)就是沒有,可是,計畫『大概有』(達標)就給了。」她解釋,品質獎勵計畫的指標幾乎與評鑑指標相同,部分機構在評鑑成績沒那麼好,仍然順利拿到補助。

「中央並沒有要求地方(政府)去看這一塊。不過,我去評(獎補助計畫)還是會問他上一年的錢用在哪裡?比如機構拿了80萬,至少講一下用在哪邊,像是輪椅買了幾台、扶手修繕等等,表示這筆錢有用。但未必每個縣市政府都這麼做,」李莉說。

住民7成為社會局安置案、苗栗海青安養中心執行長賴添福從財務觀點出發,他分析,不少住宿式長照機構都面臨財源不足的困境,「那是先卓越,再給錢?還是先給錢再卓越?衛福部當然說先卓越才給錢,但我就問,沒錢要怎麼卓越?」他表示,為什麼不能由機構前一年的年底提出要改善部分,例如:需要採購某某設備、增加多少人力,政府隔年來查核,確認機構如實辦理,「不是做個評鑑,有了就給錢,錢放到機構負責人口袋。」

對於品質管控,多數熟悉照顧實務工作的人都認為,繁重的文書作業並不利於工作人員投入心力在住民身上,照顧品質的監督也不能僅仰賴4年一度的評鑑。

因此,她認為更理想的查核方式是針對照顧品質的無預警抽查。「假設我是委員,這家上個月申報250案,直接抽、立刻到現場(案家)去看,或是等服務結束後,直接上去問案家他剛剛做了什麼(服務項目),這樣才能查核。」但她坦言,目前照管專員(照專)一人需管理數百案,光是例行管理和新案就已跑不完,要讓照專執行無預警抽查的落實確實有難度。

在住宿機構工作多年的資深社工張凱傑(化名)則認為,住民是否感到被尊重,是照顧最幽微而關鍵的一環,卻沒辦法透過目前的評鑑或獎勵機制呈現。他認為,理想的照顧,或許不必複雜到需要大量的紙本工作(paper work),而是回歸基本:

「如果一個照服員、負責5~8個長輩,是不是每天給他們三餐吃好一點、洗澡頻率高一點、皮膚照顧好一點、身體坐姿擺位好、勤換尿布,讓他們多曬一點太陽、給他一些活動、家屬探視規定友善,讓長輩有笑容,這樣就好了?如果有人常常不定期去看,是不是就不需要那麼多的paper work?」

見過太多光怪陸離的事情後,李莉也說,照顧品質不能仰賴4年一次的評鑑:「地方政府平常無預警的督考很重要。」但她也清楚公部門的困境:「講真的,公部門也很可憐,那些承辦人員都好晚下班。就是人不夠。」

對此,陳正芬則有不同視角。她認為,政府部門應重新思考既有制度為何令公務員疲於奔命。「現在的例行督考也是不定時抽查班表、人力、消防安檢,那這也是很多評鑑資料裡面有的,是政府部門自己一直要做重複的工作啊!」她指出,得從制度面整合,4年一次的評鑑、日常的督考應監督不同面向,避免公部門資源的重複消耗。

除了政府強化無預警訪察,該如何促成更有彈性、有人性的照顧現場?現行評鑑中要求長照機構每年針對住民及家屬調查滿意度,並根據調查結果檢討改進,但這樣的規定幾乎是虛晃一招。

陳正芬直言,現行機構自行完成的「滿意度調查」幾乎毫無意義:「我人在你手上,怎麼可能說你不好?尤其台灣現在床位數不夠,連業界自己人都喬不到床位了,家屬在沒有床位的狀況之下, 他怎麼可能跟你講滿意度不好?」

她建議,政府應多花心思引導民眾從「使用者視角」評量機構,以「公私協力模式」促進監督。

陳正芬說,目前社群平台上關於住宿機構的評論多半是「環境優美」,因為多數外行人不熟悉應如何判斷照顧品質,只能先以環境設施判斷,「但環境設備好,機構砸錢就能做到。」她認為,政府、學界可以告訴民眾,挑機構時要注意哪幾個面向,比如:有沒有收保證金?收費標準跟它網頁上有沒有符合?白天去、晚上去的人力比應該如何?有沒有提供住民復能計畫?

陳正芬打個比方:「現代人挑餐廳,都看網路上的評價;挑長照機構,也應該看真正的使用者給了機構幾顆星。」她認為,政府或學術單位可設計「分項」,引導民眾留下更結構化的回饋──如同訂房平台請使用者填寫回饋時,依照飯店設備、地理位置、整潔度、性價比和工作人員態度等結構化指標分門別類評分。

律師李小非(化名)為爸爸挑住宿機構時,根本不知道有政府評鑑可以參考,第一反應是上網先看位置離家裡和醫院近不近;也去查網友評價,再來,「去Facebook看,是不是還在更新、都讓老人家做什麼活動;如果粉專都長草了,那就是人力不足。」最後,看到有家靠近醫院的護理之家,「Facebook感覺還不錯」,她就這麼決定了。

陳方希望,未來的品質監督機制,能催生更多有彈性又有人性的照顧現場。他想起多年前參觀過的某間機構,期待能有更多像這樣的照顧模式出現:

「他們願意讓我參觀整個照顧過程。住民可以躺在那曬太陽,即使臥床、滿嚴重,也可以享受陽光⋯⋯機構也告知,如果家人願意來餵飯或聘自費看護餵,長輩可以不用插鼻胃管,他可以花一個小時、慢慢吃,也不會嗆咳⋯⋯簡單來說,他們夠尊重老人的意願,」讓老人活得像個人。

留學法國的陽明交通大學衛生福利研究助理教授李韶芬是揭露法國長照機構虐待黑幕之書《掘墓人》的多場導讀者,在女書店一場分享中,她指出,法國慘痛經驗給台灣長照的警示是「照顧的民主化」──不論是在機構中提供或接受照顧的人,都有權利參與照顧制度、監督機制的制定 ,不能少了他們的聲音,以確保所有的照顧活動都合乎平等、正義與自由的原則。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。