長照3.0的八大核心目標之一就是「醫照整合」,推動醫療與長照的無縫接軌。說來容易,要真正落實卻十分複雜。醫照整合並非台灣獨創概念,國際間早已推動「全人照護」概念──根據世界衛生組織(WHO)定義,強調「根據人的生命歷程不同需求,跨時間及跨不同照顧醫療體系中,從預防、診斷、治療、復能等,都能得到連續性照顧服務」。

醫療與長照要整合,最關鍵的接合點正是「出院準備計畫」、「急性後期照護(PAC)」、「返家後的急性居家醫療」。依目前長照3.0所公開的資訊,僅提到縮短出院準備時間、延長PAC照顧;許多第一線工作者認為,至今還未看到執行細節與完整規劃。邁向下一個長照10年,我們所期待醫療與長照連續性、整合式服務會是什麼模樣?依長照2.0的經驗,醫、照要無縫銜接軌,又卡關在哪裡?

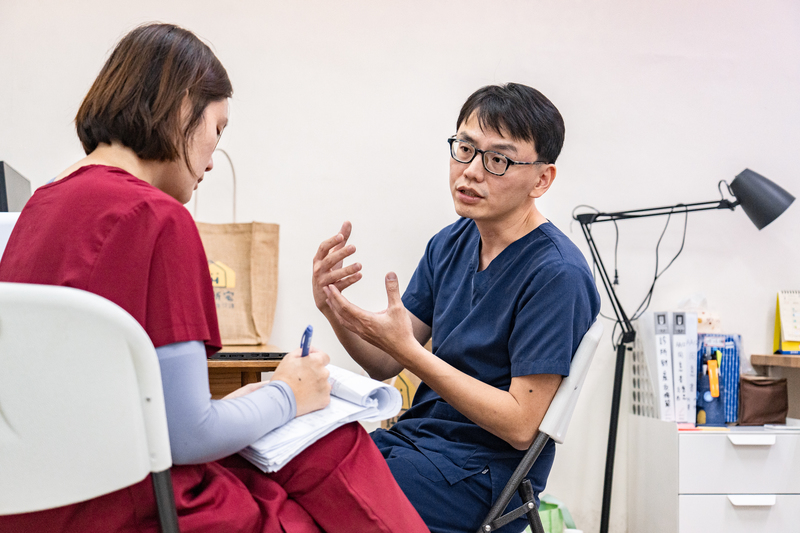

「那奶奶的先生現在狀況好嗎?」

「好所宅」到宅支援診所所長黃子華,到辦公室第一件事情是跟護理師討論個案。臥床20年的奶奶,全靠先生照顧,偏偏先生近日也病倒,剛動完手術。

黃子華沒有立馬答應家屬更侵入性治療的請求,而是先調整用藥讓奶奶順利排便。他說:

「比起治療,我們更在意奶奶的『照顧者』,這是長照醫療與常規醫療最大差異。」醫療團隊每一次擬定治療,都必須先問:「照顧者做得到嗎?如果做不到,再好的治療也是壓垮他。」

即將啟動的長照3.0十年計畫,重要的方向之一就是讓醫療與長照整合(簡稱醫照整合),涉及醫療體系人力、觀念、流程及資料等多方面的磨合與串連。

台北市前社會局局長、台大醫院創傷醫學部主治醫師許立民認為,人自然歷經老衰死,「沒有醫療的長照是不完整的,」但台灣醫療步調太快,在醫院現場無法處理長照細節,例如透過生活改變來減緩失能,「長照需要與醫療結合,這個人才會活得好。」

「在退化、長期失能的老人,醫療都是輔助角色,最重要的是照顧支持體系,」黃子華強調,這樣的全醫療思維與過往只看單一疾病時的考量與心態,截然不同。

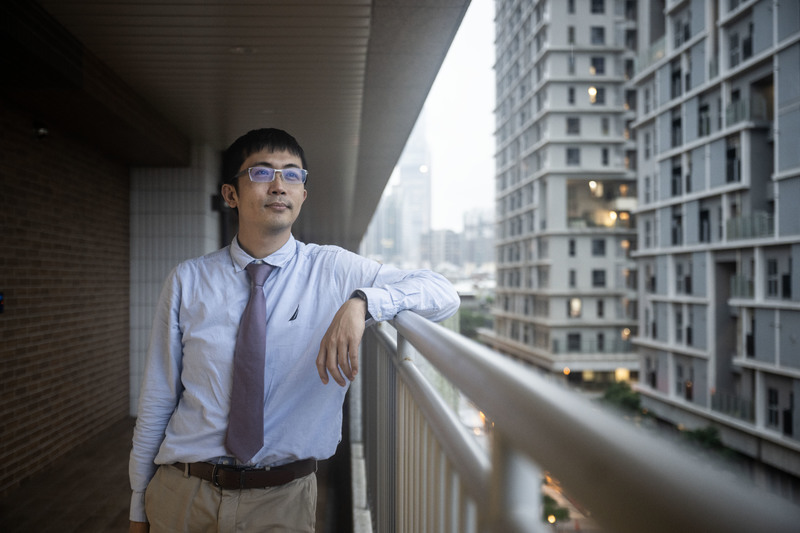

黃子華5年前離開台中榮總,回到雲林偏鄉開了居家醫療診所。起心動念正是當時臥床外婆需要調整管路,家人打了近2小時的電話,卻找不到醫護人員可以到家協助,讓黃子華看見長照與醫療的銜接仍有太多漏洞得補──他想當那個修補的人。

明明台灣醫療普及率極高,診所、醫院如同便利商店般密集,「但相較之下,居家醫療在服務量能上卻是失敗的,」黃子華感嘆,居家醫師、居家護理師在市場上仍相對稀缺。

從照護歷程來看,當個案因病失能而需要長照,醫療與長照之間最關鍵的接合點,正是「出院準備計畫」、「急性後期照護(PAC)」、「返家後的急性居家醫療」、「長照與醫療資訊整合」,這四者也是將醫照整合的最大挑戰所在。

當長輩因疾病、意外要出院,面臨第一個醫照整合考驗就是「出院準備」。國內研究證實,接受出院準備服務可提高病人使用長照資源的比例,是「醫照整合」重要一環。

雖然工作上是醫療服務供給者,許宏瑋對醫療體系有一定理解,仍然在父親的長照路上手忙腳亂。但現在他成了朋友的長照諮詢百科,諸如:「我媽中風,半身癱瘓,可以請治療師來家裡嗎?」、「那個四包錢要怎麼用?」許宏瑋驚覺,許多「長照準備軍」(可能成為長照照顧者)對長照完全沒有概念,都是等到意外來臨,才四處打聽。他建議:「里長應該辦長照講座,子女聽完可以拿禮券,鼓勵年輕人去理解長照資源,因為未來每個人都可能會遇到。」

台灣最早推動「出院準備服務」的高雄長庚醫院,每月處理超過百件出備個案,案件數逐年穩定成長,出院後平均僅需1.67天,就能順利銜接長照服務;目前高雄長庚能夠做到由長照的社區個管師直接與醫院及家屬討論,無縫接軌照護計畫。

流程是:當患者病況穩定後,高雄長庚醫師啟動出院準備,由護理師與家屬詳細說明回到社區後可利用的各項資源,隨後進行評估、輔具申請與建檔;長照中心的照專會先到醫院評估患者,並核定失能等級,再派案給長照服務單位的個管師媒合居家服務單位,形成一條完整、銜接順暢的照護流程。

高雄長庚神經內科醫師張谷州早在20年前就意識到,病人出院後的照顧很重要,開始推動長照資源與醫療端的轉銜與擴展,出院準備便成為其中關鍵的環節──即使那時還沒有「出院銜接長照計畫」這樣的計畫名稱。

出院準備,是長照的起跑點。若從數據來看,以指標直轄市為例,台北市2023年全年出院準備評估量達4,237案,較前一年同期成長17%;高雄市2023年來到5,848案,成長率達28.3%,服務人數都還在上升中,顯示存在剛性需求。但供給面能否接上?

依衛福部2024年統計,全國現有239家醫院設有出院準備計畫,而且已跟著長照2.0推行了9年,但至今許多患者與家屬卻沒聽過此服務。「醫院若不主動向家屬說明資源,家屬根本不可能知道,」許立民說。

首要關卡在於醫師是否會為即將出院的患者「多想一步」──回家之後,如何復原、如何照顧?醫師再隨之照會出院小組。張谷州說,這些都涉及醫師對長照制度的理解。

張谷州進一步指出,一般個案平均住院天數只有7至8天,需要長照的病人往往在住院第3、4天就必須做出長照決定。他認為,「理想狀況下,凡是巴氏量表小於30分的患者,都應啟動出院準備計畫。」但現實挑戰在於,一旦全面落實,出備個案數將大幅增加,醫院現有量能難以承受。

許立民建議,出院準備小組的人力應該大幅提升,「至少要和醫院社工師人數差不多。」薪水也應該提升,有了人力做出院準備,醫院才會主動推,出了院才能接得上長照,讓醫療與長照無縫接軌:

「像就(長照)2.0當初,先調薪來建立居服員大軍,才推得動居家服務;現在也是要建立出備大軍,才能推動出院準備。」

執行居家醫療的愛寧診所醫師廖少鋒觀察, 有些醫院只有對身上有管路的個案或社經地位較低的患者,才會為他們啟動出院準備服務;如果沒有常態性的出院準備,個案返家後就難以順利銜接到居家醫師這端。

因此,出備不僅應負責長照轉介,也應建立後續醫療照顧計畫。許立民建議,應在住院期間就設立「雙主治醫師」制度,由院內醫師與居家醫師共同接手,讓家屬放心銜接居家照顧──過程中,出院準備小組即應主動促成院內醫師與居家醫師之間的聯繫。

但黃子華發現,目前醫院醫師與居家醫療的醫師兩端幾乎沒有正式溝通管道,「就算我寫了轉診單,醫院醫師太忙沒時間看,最後還是得現場問病患。」他說,有時甚至得請家屬在診間打電話給居家醫師,但是,「醫院醫師會說他不認識居家醫師,或是以電話裡也不好說明病情,而婉拒與居醫通話。」

曾到日本參訪的黃子華說,日本的居家醫師可直接致電醫院,由院內特定單位即時轉接主治醫師,雙方能迅速就檢查結果、用藥策略與後續照護計畫進行討論,形成有效的臨床溝通機制。反觀台灣,此類協作多半仰賴醫師間的私下交情,制度上仍缺乏跨院溝通平台。

立意良善的出院準備,實務面仍有許多磨合之處。大量資訊短時間內一次傳達,家屬光要聽懂各項專業服務、連絡哪些單位、申請什麼補助,都是考驗。

84歲的阿炎伯因為黴漿菌感染導致肺炎,一度呼吸衰竭住進加護病房,住院約兩個月,肌力全失,回家得臥床休養。兩位女兒為了出院後能好好照顧爸爸,妹妹住在醫院跟著看護學習抽痰、換尿布,姊姊則是打理家中的無障礙設施申請及各項行政程序。

醫院提供了出院準備計畫,不過姊姊眉頭緊皺地說,「說實話,太多人跟我們接洽了,」搞不清楚是醫院個案管理師、還是外面廠商、還是政府的照專,到底這個人可以幫什麼,實在很混亂。 光準備一張電動床就讓姊妹倆很焦慮,「個管師給我一張紙,上面好多電話,不知道聯絡哪一家, 全部得自己找。」現行政策雖有儀器租借、補助等,「但處理輔具補助的承辦人員兩週後才聯繫我們,那時我們已經出院、先買電動床了,依規定就不能補助了,難道還沒聯繫我之前的兩週都不用電動床?」

身心障礙聯盟祕書長洪心平指出,服務應改採「包裹式」提供。以脊髓損傷患者為例,不僅輔具應及早介入,還應同步規劃居家無障礙環境改造、身障證明申請,以及後續團體支持與心理關懷等,照顧計畫也在同一階段整合。

洪心平強調,多數疾病或意外導致的失能往往是突發事件,家屬在第一時間驚慌失措,「大家當下都不知道該做什麼,應變能力很有限。」她以英國為例,當地醫院會主動提供整合資訊手冊,內容涵蓋心理諮商、生活重建、在地支持團體等資源,讓需求者能迅速找到方向,確保照顧服務能有效整合。

有時,雖然醫院在出院前提供了大量轉銜資源,仍多停留在「我給你資訊,你自己去打電話問」的模式,缺乏整合性與主動性。「應讓長照個管師進入醫院協助評估,或讓醫院的出院準備小組前往案家訪視,才能真正理解家庭的實際需求,」稻香日照機構負責人黃美淑說。

個案在長照階段的需求往往隨健康情況而變化。許立民指出,家屬若不熟悉程序,很難主動向個管師或照專申請調整計畫,「你要他自己去找資源,找一、兩次就會放棄。」這種斷裂,最終也直接影響個案的康復與復能成效。

80歲的許爺爺就是典型案例,今年農曆年節前他在家浴室暈倒,被家人送醫後發現是出血性中風,自此全家展開一連串的醫療復健大作戰。一手照顧丈夫的許太太說,「加護病房住了半個月,雖然加入PAC計畫,但出院剛好遇到過年,物理治療師都休息,沒得復健。」PAC結束後,「 沒人告訴我們下一步怎麼走。」

在醫療與照顧迷霧中,有人告訴她,台北市廣慈長照復健醫療中心提供住宿與復健,她和丈夫在中風後的忙亂中才終於有了暫歇的驛站。在廣慈的走廊上,許太太講起意外後的無助,她緊繃數個月的情緒終於找到出口,激動落淚。她從沒有機會好好訴說過這段經驗:「真的很怕沒地方去。我們家又沒有電梯,租房子也沒那麼快,不復健又不行,我怎麼有辦法自己帶他去醫院?」

「廣慈長照復健醫療中心」是為了補起醫療與長照的銜接斷層,台北市政府2022年在在廣慈社會住宅園區裡設立的,定位為「中繼期照護中心」,針對PPAC(Post-PAC)專收有潛能復健的個案,意指在PAC結束、出院後的患者可以入住,提供不中斷的復健流程與生活照顧。廣慈也與台北護理健康大學合作,借用要價不菲的下肢外骨骼機器人、上肢鏡像手等智慧輔具,「對中風病人恢復功能,很有用,」廣慈長照復健醫療中心執行長、台北市醫忠孝院區醫師吳岳霖說。

結果相當亮眼,吳岳霖說,7成住民在復能期間,日常生活活動能力(ADL)平均提升15至20分,8成最終成功返家。「光6月就有10位住民成功返家,」吳岳霖說。

反觀許多病友返家後因為缺乏復健,肢體功能大幅退化,吳岳霖看過太多個案。他說,台北市很多無電梯公寓,患者很難下樓復健;長照2.0雖然補助爬梯機,「基本上使用幾次,額度就沒了,後續很難維持高密度復健。」

高品質是需要高成本的,吳岳霖說,廣慈除了有門診部兩位全職復健科醫師,負責完整復健計畫,再搭配語言治療醫師、物理治療師跟職能治療師,進行一對一專業治療。

執行PPAC的成效看似輝煌,但吳岳霖指出,收費標準目前被壓低,讓它「無法永續、也難以複製」,因為「虧很大」;加上住民返家率高、又收新案,進出頻率高,第一線工作人員行政負荷增高,公家單位也不能用移工,「現是用(忠孝)醫院人力苦撐。」

再者,廣慈的收費如同其他住宿機構的收費,都是市府核定,就算滿床,吳岳霖說一個月虧30、40萬元,最糟時一個月虧100萬元,一年就虧800~900萬元,「衛生局養我們,可以撐多久?」

吳岳霖無奈地說:「請讓我漲價啊,一床多收一萬元就可以打平。」復健病人不會住太久,對一般家屬而言不會是太大經濟負擔,目前廣慈只好「挖東牆補西牆」,透過電療等團體治療一次服務6人,用賺來的錢補貼個別治療。

儘管如此,中繼模式已成政策新方向。如今,政府在長照3.0欲透過醫療體系延伸復健與照顧服務。

即便回歸社區,長照期間若有任何「醫療需求」,過往的作法都是「送急診就對了」。台北榮總高齡醫學中心研發推展科主任彭莉甯說,高齡醫學病房照顧的病人,「平均年齡90歲,但有7成來自於急診,都是病情複雜才到老年病房,平均住院天數12天。」

一有問題就送急診,這群老年「常客」讓原就人力緊繃的醫院更增壓力。此時,推動居家醫療正是解方。

醫師廖少鋒對長照3.0最大的期待,是照顧計畫能更具彈性。他解釋,長照個案在家有急性感染問題,照顧需求瞬間上升,例如原本能自理簡單、坐輪椅吃飯,感染肺炎後就需要有人翻身、餵飯。一旦發生急症需要立即增加服務量能,現行制度卻辦不到。

長照的照顧服務若需要更動,要跟個管師更改計畫,還要經過地方政府的照顧專員審查,結果再回到提供服務的長照單位。

「經過這樣一個流程走完,急症治療都結束了,」黃子華強調,「急性居家照護基本上是零。」

目前雲林縣衛生局試辦「照顧補充員」,工作類似個管師的角色,但專門服務7~8級急重症個案,快速協調長照和醫療雙邊資源,調度能使用的服務。

衛福部目前雖有「在宅急症照護試辦計畫(HaH)」,但收案條件仍局限於感染症個案。健保署曾表示,希望將服務對象擴大至癌症化療、心衰竭及慢性肺病患者;不過在長照3.0的規畫中,尚未見到可以使用HaH的相關配套。

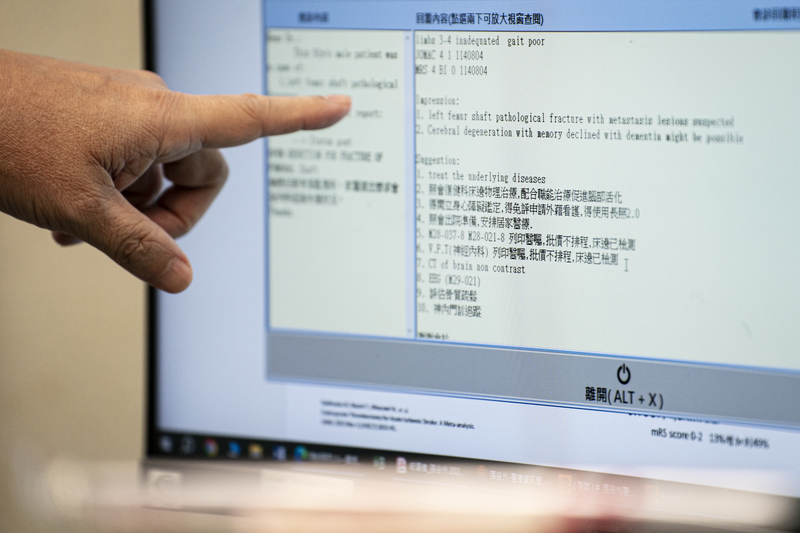

台灣現行的「健保雲端平台」與「長照2.0照顧管理平台」資訊系統各自為政,將成長照3.0「醫照整合」的最大障礙。

台灣在宅醫療學會理事長余尚儒與台灣居家醫療醫學會王維昌撰文指出,應在確保個資安全前提下,醫照整合、共享資訊;例如,居家醫師需要知道長照個案失能等級、服務項目、次數及頻率;長照單位須掌握就醫及用藥資訊。但是,這需要法律及技術為後援,才辦得到,「最理想的狀況,是由國家建立整合資訊系統。」

長照單位在提供服務前,必須重新建置個案資料,往往得再向出院準備小組或家屬逐一詢問。這種重複填報與人工銜接,不僅耗時,也容易造成資訊誤差。

萬芳醫院預防醫學暨社區醫學部前副主任、現任北醫大管理顧問公司副總經理楊舒琴指出,曾有家屬因擔心請不到服務而虛報資料,「長輩95公斤、又會打人,家屬怕居服員不來,就把症狀說得比較輕,」相反地,若希望有較高的失能等級、獲得更多服務時數,有些家屬又會誇大病況,「要阿公在複評之前,這隻腿假裝不會動,在床上躺好;但明明阿媽說阿公晚上都會自己起來上廁所,走得很好啊!」所以長照單位需要醫療資料來核實。

當長照與醫療資訊平台無法互通,加上家屬資訊不精確,接手的照護及醫療人員就難以掌握客觀資料。

這種資訊孤島的現象屢見不鮮。台北市君蔚居家長照機構組長陳婉瑜指出,在居家訪視時發現長輩一直在喘,她說服長輩使用專業服務(藥師服務),她找來藥師檢視,整理出囤積的藥重達7公斤,原來長輩會自行決定「這顆藥不吃」、「那顆好像沒什麼效」,但回診又沒告訴醫師。「主治醫師知道後,也是嚇一跳,」陳婉瑜說。

亞東醫院家庭醫學部高齡醫學科主治醫師陳家宏坦言,這是醫療端極大困擾:

「如果我們能看到照專、個管師或其他長照人員進家後的評估紀錄,包括個案的身體狀況、藥物使用、照顧紀錄等,醫療處置就能更精確,貼近個案的居服員、日照中心更能協助服藥及復能。」

醫照資料不互通的困境裡,部分單位多嘗試自行補上缺口,像好所宅診所、瑞之盟、青松健康,雖處在長照體系中的不同端點,但都聘有資訊工程人員,開發內部系統整合醫療與長照資料。以青松健康為例,從集團內的診所、日照、居家到機構端,只要個案還在青松,醫療及照護資料在不同單位都可以共享,即時掌握狀況。

楊舒琴曾赴丹麥參訪,印象深刻的是政府主導的資訊串接機制:

「丹麥老化問題嚴重,但政府直接整合系統,當個案一出院,醫療系統即刻將出院訊息進行訊息傳遞,裡面需要的病歷資料即刻轉到長照系統,做為個案後續復健、營養的重要基礎,不論是居醫、居護、照顧服務,都能更了解他的狀況。」

反觀台灣,現階段多仍停留在醫院間的「局部整合」。例如同屬北醫體系的萬芳醫院、長照單位合作,在個案同意下,服務人員得以查看資料;但不是萬芳的個案就得仰賴家屬自行申請病歷或是轉述雙方訊息。多位受訪者認為,跨系統整合應由政府主導統合平台,才能真正消彌醫療與長照資訊的鴻溝。

長照3.0身負台灣下一個10年的長照重任,「醫照整合」是該踏出的一步,讓「出院準備計畫」順暢、補起「急性後期照護(PAC)」漏洞、完備「返家後的急性居家醫療」及建立「醫照資訊共享平台」,才能水到渠成。

「長照2.0到3.0,不是單純把醫療加進來而已,」許立民說。在長照2.0的基礎之上,需要各種專業的細緻整合,長照3.0體系才能成為運轉精準的照顧生態系,伴人走出生命幽谷。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。