自1990年衛福部官方統計至今,全台已有10多萬名自殺死亡人口,然而有多少人受自殺影響,中央未曾有過明確評估。美國自殺學之父史奈曼(Edwin Shneidman)表示,一名自殺者將使身旁6~10位親友受到衝擊,成為「自殺者遺族」。換算下來,台灣在30多年間,至少累積了60多萬名遺族。

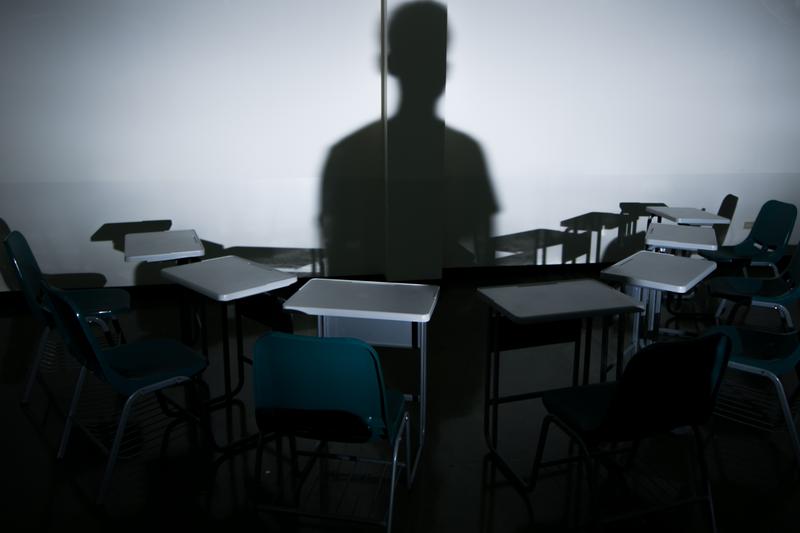

從國家論述開始,對自殺議題的關注角度,大多圍繞在自殺當事人身上。然而,當失落降臨,衝擊動搖了遺族素有的認知與價值觀,家庭組成發生劇烈變化,個體身心的脆弱、自殺的特性,使遺族難以經營原有的社會關係,支持網絡面臨瓦解。

自殺失落是否只能成為家內的、私人的祕密?不同家庭角色的遺族面對怎樣的挑戰?發展出什麼樣的調適策略?一個家能如何共度脆弱?又有什麼樣的資源和心態,能夠支持這條哀悼之路?

社工芷庭身上,總帶著兩支手機,一支是日常和工作使用,另一支則放在身旁,捨不得關機──那是女兒慈慈的遺物。

慈慈的手機電池早已膨脹不堪用,為妥善保存,芷庭為它換上新電池,也裝好保護殼。殼是黃色,上面有顆綠色檸檬(Lemon)。芷庭笑說,慈慈和國中朋友以水果互稱,Lemon就是慈慈。

2017年,年僅15歲的慈慈,在家人於淡水的租屋一躍而下,結束了生命。

「那天小女兒說,姊姊房間沒有人,我就去她房間看,」芷庭回憶當時場景,眼前是大開的窗戶,只有窗簾一直飛、一直飛,「我想是不是開玩笑?翻被子、找衣櫥都沒有,最後只好站上窗台看,就看到她在底下。」

身體比頭腦更快做出反應,芷庭帶著小女兒安安衝下樓。當時家裡僅母女倆,即使知道畫面會難以承受,她表示不能讓年僅小二的安安獨留家裡。到了現場,芷庭看見慈慈躺在那,也聽見安安崩潰大吼,說不要姊姊死掉、還要姊姊陪,她記得孩子歇斯底里,但自己「腦袋是空白的,一直在想到底發生什麼事,到現在還是一頭霧水」。

8年來,關於慈慈為什麼做出這個決定,芷庭沒有答案。過去慈慈住校時,一週回家一次,每次回來都分享學校趣事,她對女兒的狀態不疑有他。事後,她聯繫女兒的老師、同學約10多人,也細看慈慈生前的日記、作文,亟欲拼湊孩子在學時期的樣貌。

同時,芷庭輾轉拜託警察、手機原廠、資料救援專家等,協助她將慈慈的手機解鎖,保存裡頭的相片和資料,也希望藉此找到關於女兒離世的線索。

「剛開始對於為什麼會這樣,真的有很多問號,不去找的話,人生就好像停在那。所以東問西問,得到一些資訊,自己替這件事做一個解答。」

一名自殺身亡者,將牽動周遭數人的命運;這些還活著的倖存者們,被稱為「自殺者遺族」。

當時(2017年)美國總人口接近3.25億,其中77%是成年人,研究者表示,若以35% 的數字粗略推算,則該國有近9,000萬成人因自殺事件失去重要關係,這數字是美國前三大州人口的總和,遠比用史奈曼提出的數字來估計,還高出許多。

回到台灣,究竟自殺為我們的社會帶來多大影響,有多少人成為遺族,似乎未見相關報告或統計。

根據衛福部公布之「113年國人死因統計結果」,蓄意自我傷害(自殺)時隔14年重回國人十大死因之列,2024年有4,062人因此離世;再以衛福部心理健康司統計來看,台灣過去10年的自殺人數,每年都在3,500名以上。比每年車禍死亡人數(約3,000人)更多。

過往研究指出,遺族與亡者的關係類型相當多元,從親人、朋友、伴侶、同儕、同事,乃至當事人生前接觸過的助人工作者,都可能因事件受到衝擊。最無法釋懷的,就像芷庭所說,是那想了解為何致此,卻再也無從對證的懸問。

擔任社工30多年、現為桃園市生命線協會主任的張翠華表示,在服務遺族的經驗裡看見,遺族的悲傷背後,常有巨大的愧疚感。她說,尤其是失去孩子的父母,一方面認為自己無法阻止悲劇,是失職;另一方面,又自責給孩子過多壓力,才讓憾事發生。

張翠華說,曾有個遺族家庭原育有兩子,大的孩子自殺過世,媽媽痛不欲生,於是爸爸來向協會求助,「和他們討論的過程中,我發現夫妻都在指責對方,到底誰要負更大的責任?或者,他們也會生氣那個離開的人,為什麼要用這種方法來傷害父母?」她發現,這樣是「自己已經放不過自己,又有其他家人來怪你」,心上重擔是雙倍。

實際上,芷庭的家庭也因慈慈的缺位,使家人關係失衡危墜。

芷庭發現慈慈的日記裡,經常寫道自己有個在美國念書的「哥哥」。哥哥雖然遠在國外,但不時會回來台灣,每次見面都帶著禮物,對她相當疼愛照顧。

然而,芷庭表示,慈慈根本沒有哥哥,女兒編織的世界相當逼真,連學校老師、同學都信以為真。

芷庭從未聽聞女兒幻想中的哥哥,她自責這覺察來得太晚。她認為慈慈會有關於哥哥形象的幻想,大抵是對父愛渴望的投射,造成女兒出現身心症狀。

芷庭表示,丈夫出軌以及婆家互動壓力,讓她一度打算要和丈夫分開;是慈慈哭著央求她「讓爸爸回家」,夫妻才嘗試修復感情。

喪女的打擊,讓曾粉飾的家庭關係原形畢露。芷庭稱婆婆對後事的態度,是壓垮這個家的最後稻草,4口家庭走向瓦解。她憶述,當時慈慈遺體修復的費用高昂,夫妻倆向較有餘裕的婆婆求助,長輩同意出錢,但要求寫本票,以確認費用一定會還清。此舉讓芷庭感覺,自己和孩子在夫家無法受到保護與接納,委屈全然爆發。

辦完後事、還完錢,她和先生結束16年婚姻:「如果再這樣下去,我應該是下一個(走的),也會擔心保護不了安安。」女兒身故不到半年,接著來的是離婚。走出戶政事務所那天,她說自己身心舒暢,就像解脫。

家庭紐帶(familial bonds)通常是自殺者遺族所能獲得的第一個社會支持。然而,面對意外,無論從實際的後事辦理、家務分工、金錢支出與財產分配等,再到非物質層面的情緒感知、關係處理、溝通表達等,每位家庭成員的認知和階段如果不盡相同,一家人要同心度過傷痛,不如想像中容易。

慈慈離開後,芷庭整理好慈慈遺物,和房東談妥屋宅賠償,便帶著小女兒安安搬離淡水,回到桃園舊家。此後,芷庭與安安母女兩人相依為命,原本4個人的家,變成2人。另一方面,芷庭「因為想幫助其他像慈慈的孩子」,下定決心進修、考取證照,成為社工師。

遺族的生活需花費相當力氣,才能重回日常。不過,自殺帶來的根本影響,是它動搖了遺族對自身角色和價值觀的認同,乃至從以前到現在建立的秩序與認知、習以為常的事物,都變得可疑。

芷庭作為母親,失去慈慈後,對於孩子的教養方式,尤其感覺為難。她表示,過去為尊重孩子隱私,未曾翻看慈慈日記,卻錯失察覺女兒異狀的時機;因此,如何拿捏與安安互動的界線,是她目前比較煩惱的。此外,安安從小被姊姊和前夫捧在手心,難免有些任性,芷庭擔心她會遇到人際關係問題,只是,「經歷了慈慈的事情,有時你就會覺得,管也不是、不管也不是,」芷庭說。

現就讀心理系大三的李晴,9歲時經歷了哥哥的自殺。她表示事發之後,最感到困惑的,是父母對她所習於的一切,都有了想要改變的念頭:因為持續居住在事發的房子,可能引發悲傷記憶,所以他們想過要搬家;另外,有人把哥哥的自殺歸因於姓名,建議父母替李晴改名以防範未然;原先家族基於宗教而吃素,家長擔心這會造成孩子交友的的不便與壓力,也希望李晴改掉。

「一個自殺的發生,讓之前講的突然都不對了,父母覺得這樣教導我哥,卻導致不好的結果,希望改變對我的教育方針,覺得對我比較好,」李晴解釋,即使在她表達不願意之後,上述事件都未真的發生,但當時大人的異常表現,讓她困惑,為什麼一個人不在了,「會讓世界變得荒謬又奇怪。」李晴對大人失望:

「我父母在求學路上走得很順,是大家眼中的成功勝利組。親友們會說,他們在後事方面處理得宜,看起來很堅強,但我在他們身邊感受到,很多時候他們只是壓抑情緒、盡力把事情做好,其實他們也不知道這件事情,究竟該怎麼面對。」

張翠華指出,擁有高社經地位的知識分子家庭,理應有較多的資源和機會處理心理衝擊;然而,他們一樣因為經歷死亡而陷入困頓與混亂,「你就會想,那其他人呢?」

有位失去姊姊的孩子告訴張翠華,「其實爸媽是不准他跟別人說這件事。他們會說,如果有人問到姊姊怎麼了,就跟他說『姊姊去了國外』。這件事情讓我看到,大人不只不敢面對自殺,還用了一個方式,叫小孩也不要去面對。」

心理治療師、悲傷輔導學者多卡(Kenneth J. Doka)指出,自殺長期在宗教、社會上被視為禁忌,以致遺族不敢表現悲傷,或認為自己不該悲傷,情緒受外在因素影響、無法自由展現的情況,被稱為「悲傷剝奪」(disenfranchised grief)。張翠華分享的案例,顯現外在社會對大人造成悲傷剝奪、影響他們認知,再傳遞給孩子的過程。

父母的一舉一動,牽涉孩子對自殺的認識與態度。李晴回憶幼年時的自己,看見身邊大人對哥哥的離開有許多情緒,甚至擔心「自殺者的靈魂會到不好的地方去」等等;作為妹妹的李晴,想要體會哥哥的痛苦,也想分擔大人的焦慮,於是童真的她告訴媽媽:「我也想自殺。」

李晴說:「當時我只是想,如果你們那麼擔心哥哥會下地獄、會過得很辛苦,那沒有做好妹妹角色、總是跟他吵架的我,是不是應該去那邊陪他?」

然而,孩子表達悲傷的方式,卻讓母親大怒。這讓李晴很長一段時間都以為,「表達悲傷是不對的,談論自殺也是錯的。」也讓她相信:「既然跟親近的人都不能談自殺,那跟其他外人好像更不能提,因為自殺這件事情只要一說出來,就會帶給別人傷害。」

成長過程,李晴每每談到有關手足的話題,都只能迴避:「別人提到兄弟姊妹時,我會避開,或直接說我沒有手足。可是如果別人說那我是獨生女,我又覺得很不爽,因為我就不是。」

暨南國際大學社會政策與社會工作學系教授蔡佩真,曾於助人課程中表示,有些親友、長輩對剛經歷家屬自殺事件的孩子說「你要乖、要照顧家裡其他人、要幫忙做家事」,但是,「這對孩童而言更可能是壓力,而不是關懷。」

正如李晴陳述她開始感受到責任的時刻,是告別式當天,有親戚看到她,便轉頭安慰她的父母說:「沒關係,至少還有一個(小孩)。」那一瞬間,李晴感覺自己若是哭得唏哩嘩啦,想必父母會更加難過,她因此壓抑了悲傷。

童年提早結束,「後天的獨生子」們,背負手足自殺的陰影,認為自己要堅強起來,照顧大人的需要;或者,他們讓渡出部分的自己,繼承離世手足未盡的責任、嘗試補足他人原先對於亡者的期待。學習成熟、變得獨立,成為這群孩子常見的調適策略。

芷庭的二女兒安安,事發時小二,現已就讀高職。她說自己沒有太多要好的朋友,稱自己不太容易信任和依靠別人;她最重要的人,大概是媽媽。在安安眼中,後來成為社工的媽媽,開始做自己想做的事了,但安安有時也覺得孤單。

有事卻不敢和人說時,安安最想念姊姊。小時候若父母吵架,姊姊會帶著安安躲在大人的房間,「我們就躲在他們床上,然後姊姊開始踩爸爸的枕頭,還叫我一起踩,說爸爸是壞人。」這些奠基於家庭陰暗面,卻算得上開心的回憶,被安安緊抓著不放,因為如果不這樣的話,「記憶只會愈來愈模糊,」她說。

談起姊姊,安安難忍淚水:「其實從小跟姊姊有關的記憶,我都開始記不得。最先忘記的是她的聲音,再來是她的臉,然後是事情的情節。我唯一最清楚記得的,就是她躺在那邊的臉。告別式的時候,她的臉修復過,那個畫面很難忘掉,但事實上躺在那邊的人是誰,我也認不出來了⋯⋯。」

能記得的姊姊,已經不是想要記得的樣子,這份無能為力,最讓安安難受。她說姊姊是她的保護者,總是讓著她、寵著她,帶她逃離大人的世界。採訪時,安安剛過完 16 歲生日,比起受到祝福,她感受更多是空虛:「生日代表長大,但長大意味失去的人會愈來愈多。」

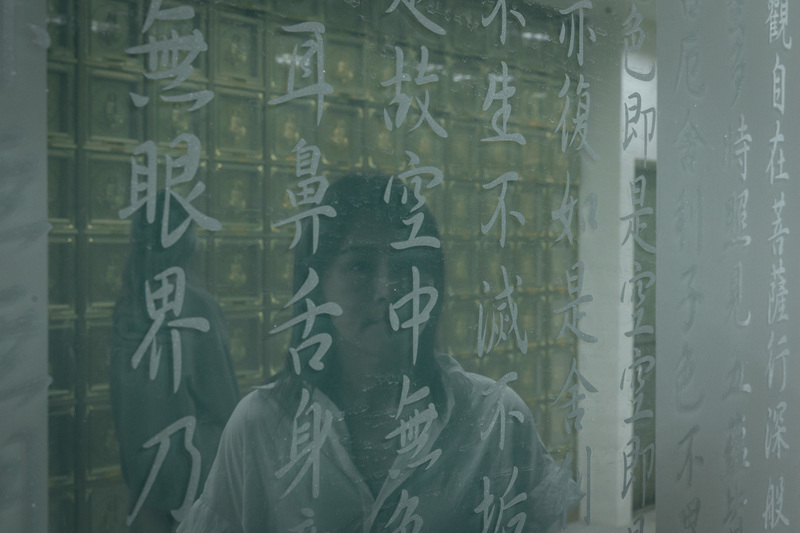

心理學家沃登(J. William Worden)曾提出哀悼(mourning)的「任務論」,表示喪親的哀慟者會經歷4項任務,完成它們是適應失落的過程。這4項任務分別是:接受失落的事實、經驗悲傷的痛苦、重新適應逝者不存在的新環境、將對逝者的情感投注在未來生活並繼續迎向生命。

心理治療師多卡則加上了第5項,指出「重建因失落而被挑戰的價值體系」,也同樣重要。

不過,現實的哀悼,經常不是解完一個任務後、再解下一個的線性移動,而是來來回回不斷往復的調適。自殺者遺族可能會在接受失落與逃避失落兩個狀態間擺盪,哀悼的時間裡,除了仰賴家庭成員各自的能力與意願,也需要外界適時提供支持與資源。

★延伸閱讀:〈悲傷是愛:團體治療之外,自殺者遺族凝聚社群、轉化創傷的爍光〉

李晴回首往事,表示當時的她會希望父母儘早表露情緒、開啟討論,「家長最好的示範就是告訴孩子,就算這件事情沒有處理好,我們還是可以談。」

蔡佩真分析,當自殺發生在家庭,遺族可能帶著表面的和諧,去維持家庭基本功能。因此,等待家庭自己站起來,力量可能是有限的;這種時候,外界簡單的示意,就能帶來很大幫助。舉例來說,她看過一對受宗教支持的喪子父母,教會動員來為孩子辦告別式:

「牧師在敘事的時候,盡量以讚美來引導這對父母,說他們是如何愛自己的孩子,而不是好像喪子是一個失敗。這個公開場合的儀式,就把外人對自殺的汙名,或對這個家庭的質疑拿掉。」

來自外部、社群的支持力量,也是張翠華一直努力成為的角色。配合地方衛生局的心理健康支持方案,她在協會每週固定提供市民3次免費談話,因為這項服務,她一年約能接觸百餘人,當中大概有10位是自殺遺族。

她在這項服務中認識喪女的夫婦,媽媽很常告訴張翠華,自己是個「病人」,每天都哭泣、難受得爬不起來,「但在我詢問之後,我發現她其實做了很多事。她說自己爬不起來,但她還是每天送另一名孩子上學;她可能沒有力氣煮晚餐,但她都會買回來。我覺得就是幫她看到她其實有能力,也一直在照顧家人。」

張翠華說,很多時候家庭關係讓人痛苦,但「解鈴還須繫鈴人」。

她分享多年前有個媽媽來談話,先生自殺,孩子一直認為是母親造成,非常恨她。邀請孩子前來,幾經遭拒,後來母子終於一同出席,孩子跟媽媽說,「這麼多年下來,我那時講的話已經不重要,妳健康活著比較重要。」這句話若非由孩子說出,媽媽想必會繼續帶著自責,張翠華相信,如果有個機會能讓感情健康流動,對家人彼此都有幫助。

安安回憶起,有次在電腦意外發現媽媽寫好的遺書:「我看了內容,更了解媽媽經歷了什麼。有時我會想,媽媽心裡會不會覺得有點對不起,讓我失去姊姊、又失去爸爸,但我知道她夾在中間,一定很為難。」而有時母親不小心把安安叫成慈慈,安安說,她也不會去糾正,因為她知道媽媽和她一樣,一直把姊姊放在心上。

李晴則說,她的哥哥是明星高中畢業、考上頂尖學府後在入學前離世。這使得她在考大學的年紀異常焦慮,一方面覺得年紀要超越哥哥「是一件很可怕的事情」,另一方面,像哥哥一樣取得高學業成就後,能夠迎來怎樣的人生,讓她無法想像。母親發現了李晴的糾結,她支持李晴休學一年。

休學那年,李晴進行家族訪談,從父母開始,一直訪問到其他親戚。她發現:「以前罵我哥做錯事(指自殺),說我哥不孝、對不起父母的親戚,其實是最愛我哥的。」李晴猜想,愈嚴辭批評的親人或許愈受到衝擊,不知如何看待突至的死亡:

「指責是一種自我保護的方式,因為很愛逝者,才有這麼強烈的情緒。」

這個訪談,讓李晴對自己也產生新的認識:「我發現以前我不敢承認,自己對哥哥很生氣,因為大家都在罵他,他那麼可憐了,我怎麼還可以生他的氣?直到意識到罵他的人也都很愛他的時候,我才發現原來我可以生氣。原來我可以一邊氣他,也一邊愛他。」歸納後的記憶空間,現出餘地,有新的方向可以走去。

遺族關懷

- 衛生福利部自殺者親友關懷手冊

- 馬偕醫院自殺防治中心

- 社團法人台灣遺族親友關懷協會

- 社團法人台灣失落關懷與諮商協會

- 隙光精神

- 桃園市生命線協會

- 彰化縣生命線協會

- FB社團自殺者遺族

- 國際論壇Alliance of Hope

- 日本組織全国自死遺族総合支援センター

自殺防治

- 台灣自殺防治學會

- 24小時安心專線:1925

- 生命線協談專線:1995

- 張老師專線:1980

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。