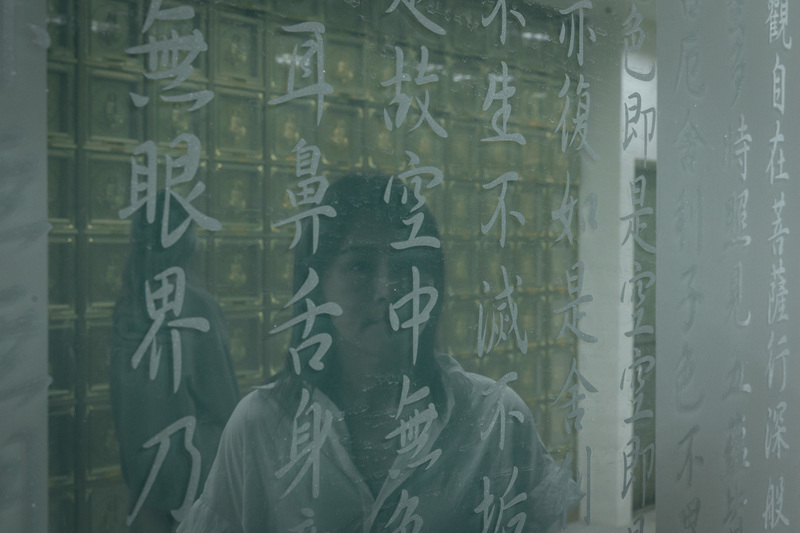

淚痕下的尋道者

從家內修復到社會行動,自殺者遺族的傷後重建

2025.9.9 最後更新

2024年,「蓄意自我傷害(自殺)」時隔14年重回國人十大死因之列,共計4,062人因此離世。一樁自殺不只是一條生命的夭亡,周遭旁人的生命也應聲巨變。自殺學之父愛德溫.史奈曼(Edwin Shneidman)推估,一人自殺者會影響6至10位親友──他們是「自殺者遺族」。

回溯1990年衛福部官方對自殺人口統計至今,全台已計有10多萬人自殺死亡。依史奈曼的數值推算,30多年來,台灣至少累積60多萬名遺族。政府在2005年設立國家級「自殺防治中心」、2019年訂定《自殺防治法》、2024年頒布「自殺防治綱領」,國家政策始終對焦在自殺或自殺企圖者。

但事件之後,遺族如何帶著悲傷前行?面臨什麼樣的眼光與社會壓力?突來的變故,又如何改變了遺族的想法與行為?這些問題,社會若無答案或無法想像,就意味著我們未曾真正了解自殺帶來的影響。

在遺族的故事裡,重要他人的自殺帶來的影響,不只是不安的餘生,還有各種角色的變化與牽動,都為「失落」交織出複雜樣態。諸如,不同社會角色的遺族,如:父母、孩子、伴侶等,面對不同的情感、現實問題,進而發展出差異的調適策略。社會對自殺的沉默與汙名,使遺族感受禁忌,甚至「悲傷剝奪」,無法真正哀悼、悲慟沒有出口,讓遺族的人際與社群連結愈發脆弱。於是,離婚、搬家、轉職、失學或失聯,都是面臨重大失落的結果。

國家對遺族的關懷,受限於自殺防治框架,遺族被國家視為「高風險的自殺者」,在公衛、精神和心理健康範疇,以「風險管理」的視角「關懷」遺族;但缺乏充足的訓練、訪談技巧與信任,有時只靠一通電話的「自殺遺族關懷」,單薄地僅剩下交代的意味。

遺族如何能真正坦露自己?又該從何學習與失落共處?借鏡國際做法、追蹤台灣當前的遺族自助團體發展,或許我們對自殺者遺族才能有更立體的看見。而國家應該相信,唯有經驗者的故事,才是失落課題當中最重要的知識。

監製|梁玉芳、李雪莉

文字|楊德涵

封面攝影|鄭宇辰

攝影|鄭宇辰、楊子磊

設計|黃禹禛

編輯|張詩芸

社群企劃|陳思樺、林彥伶

少了他的家:關係危墜、認同失諧,自殺者遺族如何共度家庭風暴?

自殺失落是否只能成為家內的、私人的祕密?不同家庭角色的遺族面對怎樣的挑戰,發展出哪些調適策略?一個家要共度脆弱,又有什麼樣的資源和心態能支持這條哀悼之路?

2025.9.9

從事發、相驗、喪事到重回日常:壓力及禁忌下,自殺者遺族的隱身和復位

「非自然死亡」涉及醫療、檢警介入,讓自殺者遺族的失落和哀悼被迫進入公共領域。在處理後事上,無論信不信宗教與靈力,社會眼光與傳統禁忌,對遺族而言仍難以迴避。

2025.9.9

落空的守望:當自殺關懷訪視受限困阻,遺族支持何以為繼?

中央施行20年的自殺關懷訪視,雖把遺族納入關懷對象,但缺乏經驗知識作為服務設計的基底,恐讓訪視淪為形式,造成提供服務的自關員和接受服務的遺族,兩造難以對接⋯…

2025.9.9

悲傷是愛:團體治療之外,自殺者遺族凝聚社群、轉化創傷的爍光

悲傷是無處可去的愛。從受苦到助人,這些遺族中的行動者,想和大家一起練習,再一次好好地吃飯、睡覺和生活。「悲傷可以慢慢去經驗也沒關係,不一定要符合生活本來要…

2025.9.9

看見改變

看見改變

即時追蹤最新報導

開啟文章推播功能得到報導者第一手消息!

開啟通知

即時追蹤最新報導

開啟文章推播功能得到報導者第一手消息!

開啟通知