影像展覽

自古以來,「廣場」一直是商業、宗教、文化與人類社會交織的舞台。從古希臘、中世紀時期的集會到近代的政治運動,廣場不僅見證了歷史的更迭,更成為凝聚公民意志與促成政治變革的實踐地。

中世紀時期的廣場,教堂和政府機構通常圍繞而建,其規模與布局一方面體現宗教與民眾社群間的緊密關係,政府機構的集中更奠定了「廣場」成為公民齊聚抒發民意的基地。隨著時代演進,「廣場」在設計和應用上,逐漸從日常的交易場所轉變為宗教、社會、文化與政治交流的樞紐,其所連動的社會功能也更加多樣。除了是生活的核心、貿易的中心,更是一個國家、城市和人民連結過去與未來、個人與群體、私人與公共、專制與民主的場域與象徵。類似的角色與功能演變,不僅體現人類社會組織的複雜性與多層次性,也揭示了「廣場」作為民眾表達社會議題觀點的開放平台,對於督促決策者具影響力與重要性。

回顧歷史上「廣場」與爭取民主自由運動相關的重要事件:包括16世紀爭取宗教自由、反抗異族統治的布魯塞爾大廣場;18世紀法國大革命時期,成為象徵人民力量的巴士底廣場;20世紀則有韓國前總統全斗煥執政期間,武裝鎮壓光州民主化運動的5.18紀念廣場;發生於北京天安門廣場,因悼念胡耀邦的學生集會發展為全面性爭自由、要民主、反腐敗運動,導致中國當局血腥屠殺民眾的六四天安門事件;以及1990年台灣首次於中正紀念堂廣場集結來自全國各地數千名大學生,提出「解散國民大會」、「廢除臨時條款」、「召開國是會議」和「政經改革時間表」等四大訴求,對台灣民主化進程產生至關重要影響的野百合學運。

千禧年後的世界持續動盪不安,各地的民主運動仍四處勃發。例如2011年的埃及解放廣場,成為席捲北非和中東的「阿拉伯之春」民主運動的主要舞台之一;2013年底至2014年初,烏克蘭民眾於基輔獨立廣場的持續性集結,成功締造了3個月後的尊嚴革命;以及香港民眾分別於2014年為爭取真普選,占領金鐘、中環、旺角、銅鑼灣等地主要道路和商業區,進行靜坐和遊行;2019年以香港維多利亞公園為主要抗爭集結地的反送中運動,亦可視為近代史上「廣場」之於民主運動實踐的外擴延伸。

1949年中華民國政府遷至台灣後,由總統蔣中正主導的國民黨政府嚴密控制人民思想,壓制反對意見,長期進行威權統治。1975年蔣氏逝世,執政當局決議興建中正紀念堂供國人緬懷。這段期間,即便處在肅殺管控下的台灣社會,仍引發一波波爭取民主制度與公義社會的反抗行動。從1960年代的組黨運動、1970、1980年代黨外民主運動、到1990年代逐步的民主化推進,終於在2000年實現首度的政黨輪替。近年來,隨著轉型正義的落實與推動,中正紀念堂如何有別於過去以宏偉建築紀念威權統治者的時代,轉化成為公民集會、社會運動、公眾遊憩與民主教育的多元場域,已成為穩定民主社會必須成熟面對的課題。

自解嚴前的1980年代末期以來,中正紀念堂廣場見證了無數影響國家方向與人民願景的民主抗爭與社會運動。為透過影像梳理民主與社會運動的步履軌跡,以及自由、公義社會生成的必然關係,落實社會運動影像在民主、美學與視覺教育推動上的可能,《廣場上的力量──解嚴後中正紀念堂社會運動影像展》嘗試在時序概念下,尋找與中正紀念堂廣場相關、具議題性、代表性與影像張力的社會運動影像,同時將展示牆面轉化為概念上的「廣場」,以台灣民主化過程中最具代表性的全國性學生運動──野百合學運(1990)為基底橫向開展,再穿插輔以反軍人干政大遊行(1990)、六四天安門事件紀念及聲援集會(1989、2019、2025)、聲援世界台灣同鄉會聯合會台灣人返鄉運動(1988)、雞農抗議事件(1988)、無殼蝸牛運動(1989)、老兵抗議事件(1990)、原住民族權利抗爭運動(1990、1994、2007)、為新聞自主而走遊行(1994)、反核大遊行(1994、2001、2013)、反金權怒火之夜大遊行(1995)、台海危機─反飛彈保台灣靜坐抗議(1996)、九二一災民北上陳情(1999)、獨派大遊行(2001)、總統大選後抗議活動(2004)、圖博抗暴紀念日(2008、2009)、野草莓學運(2008)、搶救公視監督國會大遊行(2009)、聲援華光社區反迫遷遊行(2013)、太陽花學運(2014)、「活力台灣、幸福家庭、快樂義走」(2014)、台灣同志遊行(2018)、228事件70週年紀念活動(2017)、聲援香港反送中遊行(2019)、秋鬥「反毒豬、反雙標、反黨國」遊行(2020)、台灣聲援烏克蘭集會(2022)等,跨距約30餘年,近20餘場不同社會運動的相關攝影作品。

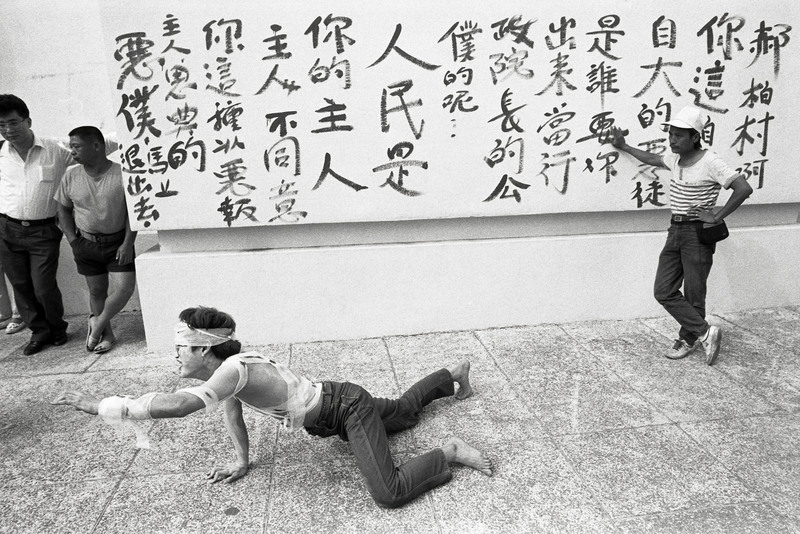

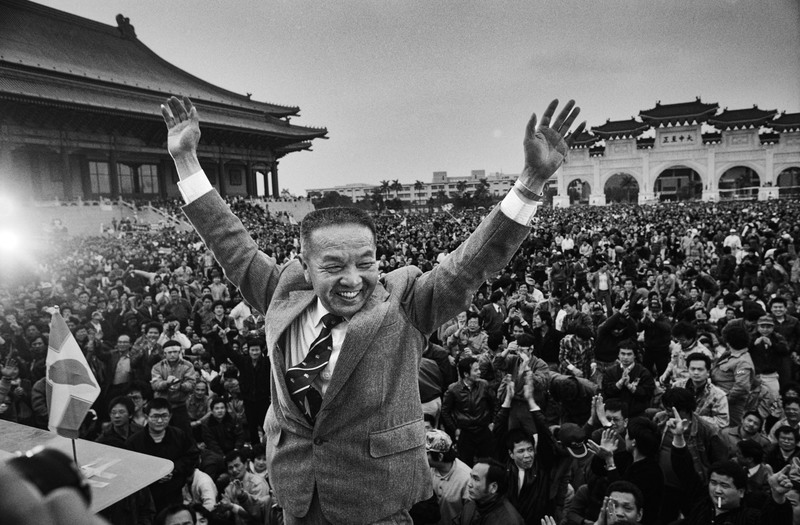

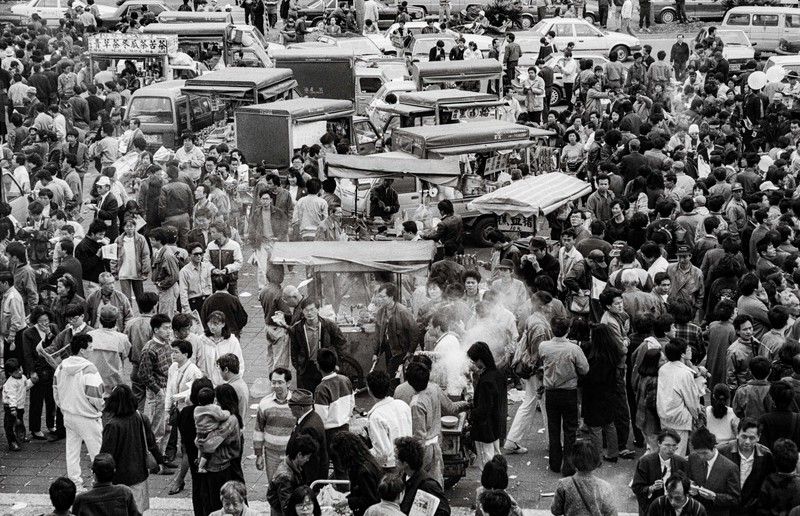

其中,包括野百合學運時黃信介在廣場上接受學生歡呼的盛況;要求國會全面改選的講話中,余登發與尤清在指揮車上的互動身影;反金權怒火之夜的火把隊伍;紀念六四天安門事件的激情學生;無殼蝸牛運動的白紗新娘與廣場宿營;聲援圖博抗暴紀念的飄揚旗海;扛著門窗家具聲援華光社區的反迫遷遊行;靈活轉換成為夜市的廣場景象;警察與抗爭群眾間的肢體衝突;以及饒富劇場感、視覺趣味、瞬間捕捉的廣場周邊與社運花絮等。展示作品中除了絕大部分屬未曾出現在媒體的首次披露,同時也在揀選過程中兼顧內容議題、影像均衡、視覺導引、色調屬性與觀賞距離,透過由個別單張進而群化編輯的方式,鋪陳出一道類似「廣場」般具視覺張力的影像牆面,隱喻來自人民的意志,敦促國家社會改革的強大持續力與凝聚力。

本展所邀請的媒體工作者,包括蔡明德、劉振祥、謝三泰、黃子明、許村旭、林俊安、許伯鑫、連慧玲、張良一、杭大鵬、陳宗怡、曾原信及趙世勳等,雖屬不同世代而有著不同的機遇和歷練,卻也由於他們透過攝影回應時代的共同信仰和貫徹,不僅留駐激情、屏除遺忘,更讓攝影成為銘記每個抗爭世代與衝撞靈魂的無悔意志與強韌基樁。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。