被攝影占領的城市

7月的南法,空氣乾燥而炙熱。在法國亞爾(Arles)的共和廣場(Place de la République)上,混雜著數不清的相機快門聲與各國語言的交談。一群背著相機的參觀者,魚貫走進聖安娜教堂(Église Sainte-Anne d'Arles),凝視展覽牆上的巨幅攝影,現代影像的銳利與16世紀的建築形成奇異對話;而廣場另一頭咖啡館的露天座位上,看展者們正熱烈地對著展覽地圖討論下個目的地。

這是夏天的亞爾,一座被攝影全面占領的城市。

亞爾國際攝影節(Les Rencontres d'Arles)自1970年創立,發展至今已不僅是一場展覽,為期3個月的攝影節,更像是全球攝影藝術的「年度大會」。2025年法國亞爾國際攝影節的官方主節慶將舉辦46場展覽,與官方節慶平行舉辦的獨立攝影節Festival OFF Arles則預計有超過120場展覽,遍布城市的每個角落。

整場攝影節最大的特色之一,就是巧妙地利用了城市中豐富的歷史建築與現代空間作為展場,將藝術展示從傳統的「殿堂」延伸至城市的每個角落;穿梭整座城市看展,成為一場沉浸式的藝術體驗,吸引每年超過16萬人湧入這座法國南部的古城。

亞爾國際攝影節今年(2025)以「不馴的影像」(Images indociles)為主題,靈感源自法國詩人兼哲學家愛德華.格里桑(Édouard Glissant)文化交融(creolization of the world)的思想,強調攝影作為抵抗、記憶和社會變革的工具。亞爾攝影節的藝術總監克里斯多福.維斯納(Christoph Wiesner)也曾表示,攝影節是全體世界的縮影,重點在於透過影像,見證並抵抗主流敘事,凸顯並重塑多樣性。這都將攝影視為一種活的媒介,帶著「不服從」的特性。

今年的策展的國家主題是澳洲專題「On Country: Photography from Australia」與巴西專題「祖先的未來」(Ancestral Futures),將敘事權交還給了那些曾被凝視、被代表的群體,以此挑戰全球傳統的主流論述。

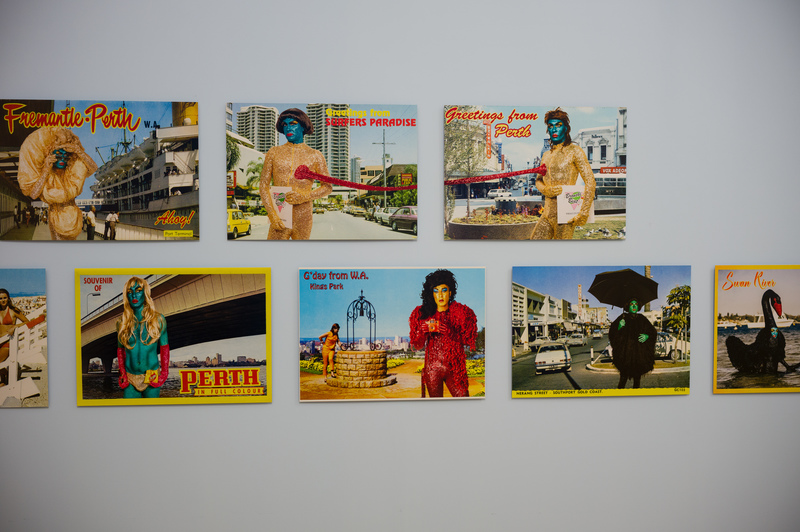

「On Country」特別聚焦於澳洲原住民與土地之間複雜的關係。其中「Country」一詞除了表示地理領土,更代表著深刻文化和身分認同的聯繫。攝影節的整體主視覺即來自澳洲攝影師東尼・艾伯特(Tony Albert)與大衛.查爾斯.柯林斯(David Charles Collins)的系列作品《Warakurna 超級英雄》(Warakurna Superheroes),讓澳洲原住民族身穿漫威系列超級英雄的服裝,以直白的方式反諷外來流行文化對當地住民的影響。展覽還包括了呈現澳洲內陸青年生活(Adam Ferguson)、J Davies鏡頭下的同志群像、巨型明信片上的變裝皇后(The Huxleys)和變裝男性(Wani Toaishara)等多元面貌,將攝影作為重新與文化生存的行為,講述記憶、殖民與抵抗的故事,呈現出一個豐富、不羈且遠離傳統刻板印象的澳洲形象。

而在「祖先的未來」專題中,巴西當代藝術家的創作更是充滿了顛覆性的活力。原住民藝術家德尼爾森・巴尼瓦(Denilson Baniwa),戲謔地將好萊塢科幻角色(如星際大戰的R2D2)拼貼進古老的民族誌照片中,以幽默而尖銳的方式,瓦解西方對原住民的他者凝視。加拿大原住民藝術家卡羅琳・莫內(Caroline Monnet)的《回聲・來自不遠的將來》(Echoes from a Near Future),則將原住民女性置於肖像的絕對中心,讓她們穿上大膽而充滿現代感的服飾,擺出充滿力量與主體性的姿態,直接對抗了殖民時期以來,將原住民女性描繪為溫順、異國情調或行將消逝的刻板美學,取回影像敘事的主導權。

這股不服從的努力,不僅指向外部的歷史與權力,更指向內在對影像本質與「真實」的詰問。在一個影像可以被輕易變造、深度偽造(Deepfake)的時代,這次亞爾的參展攝影師反其道而行,探索攝影如何捕捉「不可見」之物,挑戰其作為客觀真實媒介的傳統觀念。

曼努埃爾・里維拉─奧提茲基金會(Manuel Rivera-Ortiz Foundation, MRO)10週年特展「魔咒」(Sortilèges)便是此路線的極致展現。展覽探索神祕、魔法與超自然世界,本身就是對科學與理性霸權的一次「不服從」,將巫術與神祕實踐視為一種被邊緣化的力量表達。例如,西班牙攝影師霍安・阿爾瓦多(Joan Alvado)記錄葡萄牙北部民間驅魔儀式的作品《午夜洗禮》(Os Batismos da Meia-Noite),便是試圖捕捉信仰、恐懼與靈氣等「不可見」的力量,直接挑戰了攝影只能記錄可見之物的局限。

而面對不斷推陳出新,挑戰傳統攝影的AI技術,亦有作品實驗了攝影如何揉合新科技與歷史。在巴西專題中,梅亞拉.費勞(Mayara Ferrão)利用生成式AI,創造了在歷史檔案中幾乎完全空白的非洲裔巴西女同性戀者的結婚照片。這些溫馨而充滿愛意的影像,因為從未被看見,彷彿是不存在的過去,影像卻填補了歷史中被抹去的愛與身分。儘管此舉在巴西曾引發是否抹去歷史暴力的倫理辯論,但其意圖在於挑戰由男性主導的、充滿影像空白的巴西歷史。這是對於攝影身為歷史證據的反轉實驗,也是一種激進的、對抗歷史失憶的「不服從」。

除了宏大歷史敘事,本屆攝影節的策展主題,特別設立了「家庭故事」(Histoires de famille)分類,也凸顯了當代影像創作主題的一股趨勢,攝影師透過鏡頭對個人記憶、家庭連結與社會關係的提問,反覆思考:「我是誰?」、「我們的根源在哪裡?」、「我們如何被記憶與再現?」等關於身分認同的根本問題。

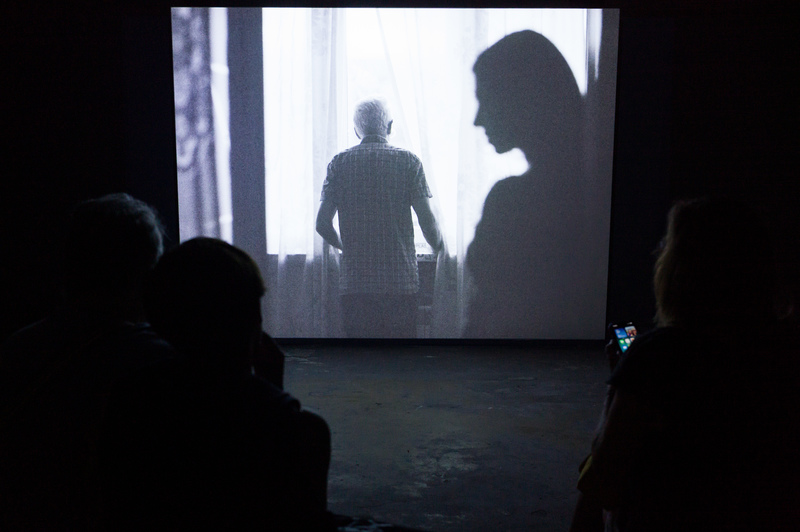

美國傳奇攝影師南.戈丁(Nan Goldin)是私攝影領域的先驅,其代表作《性依賴的敘事曲》(The Ballad of Sexual Dependency)將女性推向敘事中心,打破刻板印象,並審視親密關係與隱形暴力。她自1970年代起持續記錄社會邊緣群體的生活點滴,以私密日記式的影像美學,本身就是一種對精緻、客觀的傳統藝術攝影的反抗。她在攝影節中發表新作《斯湯達爾症候群》(Stendhal Syndrome),在古老的聖布萊茲教堂(Église Saint-Blaise)裡,觀者沉浸在黑暗中,觀看著她的幻燈片放映。影像閃動交替,一邊是她數十年來拍攝的邊緣群體摯友,另一邊是她在多個美術館等藝術殿堂裡拍攝的古典畫作與雕塑。伴隨著攝影師本人的低語呢喃與音樂,這場放映成為一種深刻的儀式。南.戈丁透過這種並置,將她鏡頭中被主流社會唾棄的「聖徒們」莊嚴地銘刻進永恆的藝術史,直接挑戰了誰的美值得被頌揚的權威。

同樣處理個人歷史的,還有亞美尼亞裔美國攝影師黛安娜.馬可西安(Diana Markosian)的《父親》(Father)。這組作品由紀實照片、舊家庭照片和個人影片交織而成,將她父親的照片與自己的作品並列,呈現對記憶的視覺化過程與再詮釋。展場以靜照搭配影片音樂,宛如電影般的精準場面,感人地呈現了尋父的過程與心境,雖然展區位於亞爾市區外圍的超市樓上,依然吸引許多參觀者駐足觀看。

無獨有偶,這次許多作品都以追尋親情、討論缺席與存在為主題。法國攝影師卡蜜兒.萊維克(Camille Lévêque)的《尋父》(In Search of the Father),則透過刮擦、塗抹、重組舊家庭相簿的方式,解構了相簿中完美扮演的父權形象,反思社會變遷中家庭角色的演變。而尚─米歇爾・安德烈(Jean-Michel André)的《207號房》(Room 207),是源於藝術家本人童年父親被謀殺的創傷與失憶,他透過藝術、檔案(警察報告、新聞剪報)與當代風景並陳,試圖在記憶的廢墟中,重建破碎的自我。

這些作品的核心主題類似,但都各自展現了以攝影探究「真相」的可能性,厚重的親情,也激起觀者的內心波瀾,只是當接連凝視攝影中呈現的個人與集體創傷時,難免令人也想起蘇珊.桑塔格(Susan Sontag)以「旁觀他人之痛苦」向觀者提出的深刻的倫理反思,這份凝視是出於理解共情,或只是下意識的好奇窺探?

然而這「尋找失落連結」的意圖,也與許多族群因歷史變遷而導致的文化斷裂經驗,產生了深刻共鳴。

由駐法國台灣文化中心(巴文中心)與曼努埃爾・里維拉─奧提茲基金會基金會(MRO)合作的「記憶流動:臺灣原住民族的當代回聲」特展,邀請《報導者》的紀實攝影作品參與展出。MRO基金會於亞爾攝影節以「魔咒」(Sortilèges)為年度主題,引導觀者探索那些被邊緣化的信仰與實踐,而台灣原住民族的處境與世界觀,恰好呼應了這個主題,並提供一種有別於主流敘事、理解世界的方式。

作為一個以議題為核心的獨立媒體,《報導者》特別關注社會議題背後的結構性原因,此次展出的3組原住民族主題的攝影作品,便是攝影記者跟隨議題發展親赴現場,透過影像的轉化,從議題延伸呈現了不同的影像敘事。

如伊達邵族的故事,核心議題是原住民保留地的流失與文化衝擊;但在鏡頭下,這不僅是土地權的攻防,也是一場關於祖靈籃(Ulalaluan)信仰的存續之戰。守護祖靈信仰的影像讓觀者得以理解,土地的流失,實則是對一個族群神聖信仰的連根拔起。

西拉雅族的議題是身分權的漫長爭取。透過影像,這場長達數十年的法律與政治角力,不只是冰冷的法條與抗爭,更是一場對抗國家機器定義的、漫長的集體儀式。在吉貝耍傳統的「開向」與「收向」儀式,族人參與的儀式細節與堅毅的眼神中,讓「正名」更充滿人的溫度。

而魯凱族的故事聚焦於傳統狩獵文化與現代保育法規的衝突。影像超越了單純的「人與熊」的保育辯論,將其還原為一種古老的「山林契約」。資深獵人「獵王」包達夫(Cumay Drekay)直視鏡頭的巨幅肖像,更將獵人與山林的對話思索,投射給觀者。

透過影像的轉譯,這些原本可能被視為生硬又遙遠的社會議題,都被賦予了深刻的文化與精神向度,也讓國際觀眾得以跨越語言與文化的隔閡,直面背後的人性掙扎與普世價值,也看見台灣。

但相對現實的問題也讓人不禁好奇,一個擁抱影像力量,時而激進、批判,時而呼應傳統的攝影節,究竟是如何運作得如此成功?亞爾攝影節除了長時間累積發展下的歷史地位,更有一套獨特的運作系統,平衡藝術性、大眾的參與與商業的現實性。

亞爾攝影節給參觀者最大的震撼,除了影像展覽內容,也在於將整座城市轉化為展覽空間,徹底解放了藝術只能侷限於殿堂的限制,重回生活的可能。想像一位觀者的路線:上午,他在12世紀的聖特羅菲姆修道院(Cloître Saint-Trophime)中,感受古蹟氛圍與攝影作品的對話;下午來到由廢棄鐵路工廠改造的工作坊公園(Parc des Ateliers),在粗獷的工業空間中觀看大型裝置;傍晚,他可能在巷弄裡某間參與「Off」展的畫廊,與攝影家本人暢談創作,再到附近攝影書市集選購攝影集。藝術不再有圍牆,而是滲透進生活的肌理。

這種公共空間的拓展,更體現在豐富的活動形式上。除了靜態展覽,每天數十場講座、工作坊、藝術家導覽散布於整座城市。最負盛名的「年度之夜」(La Nuit de l'Année)戶外投影派對,更將攝影節轉化為一場全民參與的藝術狂歡。當影像被投射在古蹟的牆面上,伴隨著電子音樂與數千狂歡的人群,攝影在此刻被徹底從畫框中解放。

亞爾生命力的另一個關鍵,在於官方主展「In」與獨立平行展「Off」的共生。官方展覽維持國際高度與策展深度,而「Off」展則提供了更自由、更草根、更具實驗性的平台,遍地開花共上百組展出,讓整座城市成為影像的試驗場。兩者之間,既有合作、也有緊張關係,共同構成了一個健康的藝術生態系。

當影像展出的質、量皆高,對攝影創作者而言,這場匯集全球攝影藝術家的盛會便有更高的吸引力,「朝聖」只是個籠統的說法,更貼切的是將自己短時間內投入到高密度影像創作中的自我激盪。我在亞爾偶遇台灣攝影師張雍,他已是連續第三年到此報到,短時間內觀看不同類型的展覽、與攝影師、策展人交流,讓他認為這是一場值得年年參與的「進補」活動;也曾在亞爾參展的台灣攝影師許震唐則分享,來到亞爾後,他的創作與觀念彷彿被打開了不同的可能性。豐富的內容與人才。也成為一個年年舉辦的藝文活動得以不斷正向發展的核心關鍵。

當然,這一切的運作,都離不開務實的商業考量。每年超過16萬人次的參觀者,讓門票與商品販售成為重要的資金來源,然而政府公共資金與場地支援依然不可少,另外也有不少私人企業合作,如開雲集團(Kering)支持女性攝影師的「躍動她影」(Women In Motion)項目,到路易王妃基金會(Louis Roederer Foundation)、BMW、Dior等國際品牌,強大的企業合作為藝術的實現提供了堅實後盾。

雖然觀者遊走其間,不免感到一種奇異的撕裂感:前一刻,還為展覽中的抗爭影像感到震撼;下一秒,轉身便看見精品品牌的優雅商業標誌。這種視覺與概念上的碰撞,卻可能是亞爾攝影節成功背後引人深思的矛盾。

然而,每年大量參觀者,為這座人口僅3萬多人的小城帶來了巨大的觀光效益,從飯店、餐飲到零售,藝術節與在地經濟緊密結合共生,這也是攝影節得以年年盛大舉辦的重要因素,當代藝術雖帶著批判,乃須與資本共存發展。打破慣性思考,也是參加亞爾攝影節的另一個體會。

亞爾這座古城最終像一面複雜的鏡子,透過攝影節照出攝影的萬千樣貌,也照出我們自身的渴望與焦慮。當談論亞爾,難免期待台灣也能有這樣的攝影盛會,但真正重要的,或許不是複製一套成功的SOP,而是理解其精神,並誠實地面對台灣自身的條件。

一個文化節慶的靈魂,在於一個強而有力的核心哲學。「不羈」是年度主題,但亞爾歷年的主題和展覽內容都與「不服從」、「批判性」、「回應時代危機」等概念相呼應,讓其成為貫穿亞爾攝影節歷年精神與策展脈絡的核心理念,超越了單一年度的獨有概念,更使亞爾攝影節超越了單純的展覽拼湊,成為一個持續提問的思想場域。

近年來,台灣的攝影節慶與展覽如雨後春筍般湧現,展現了豐沛的創作能量。然而,遍地開花的另一面,卻也可能是資源的分散與論述的碎片化。在這樣的情境下,日前於5月舉辦的「Photo One台北國際影像藝術節」曾展現突破的企圖,而即將於今年9月登場的首屆「TIPF 台灣國際攝影節」,也格外值得矚目,作為第一個以「台灣」為名的國際攝影節,期待展覽活動之外,將是一場整合資源、建立主體性的攝影文化行動。

亞爾攝影節給出並非絕對的答案,我們不需要複製另一個「台灣版亞爾」,而是要培養屬於我們自己的影像姿態。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。