專訪《切、炒、觀、學:傅培梅、戰後臺灣與20世紀中華料理》作者金恬

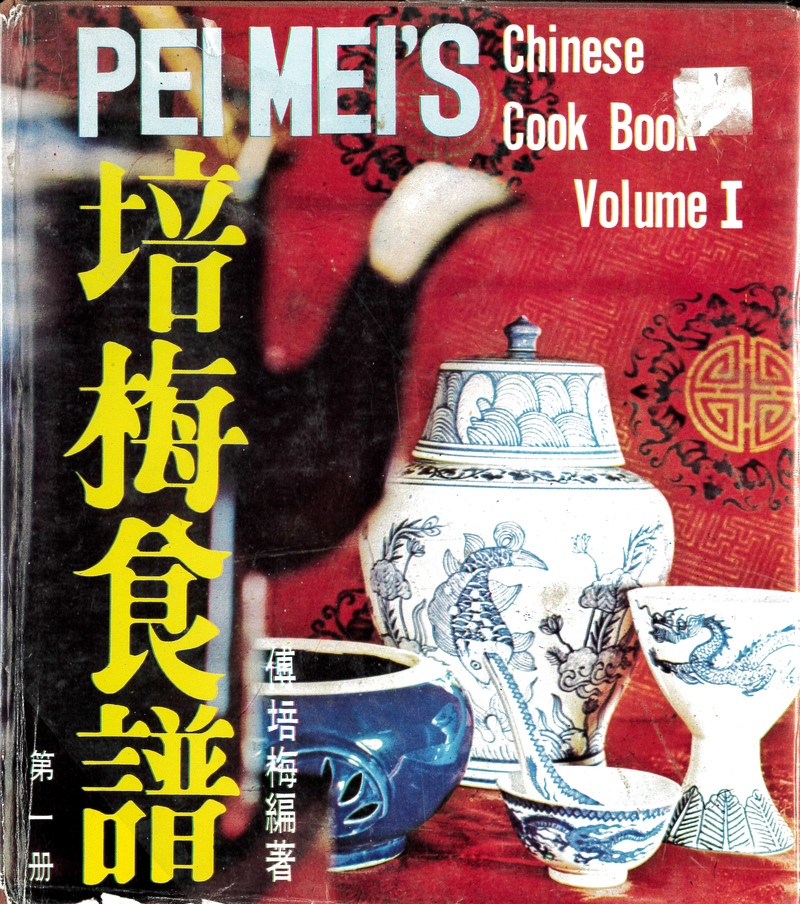

傅培梅(1931~2004)曾是台灣家喻戶曉的電視名人,1960至2000年代初期,她在電視烹飪教學節目活躍了整整40年,並出版包括三大冊《培梅食譜》在內的數十本食譜書,從台灣到海外,影響無數主婦與家庭,包括作為台裔移民第二代的美籍歷史學者金恬(Michelle T. King)。

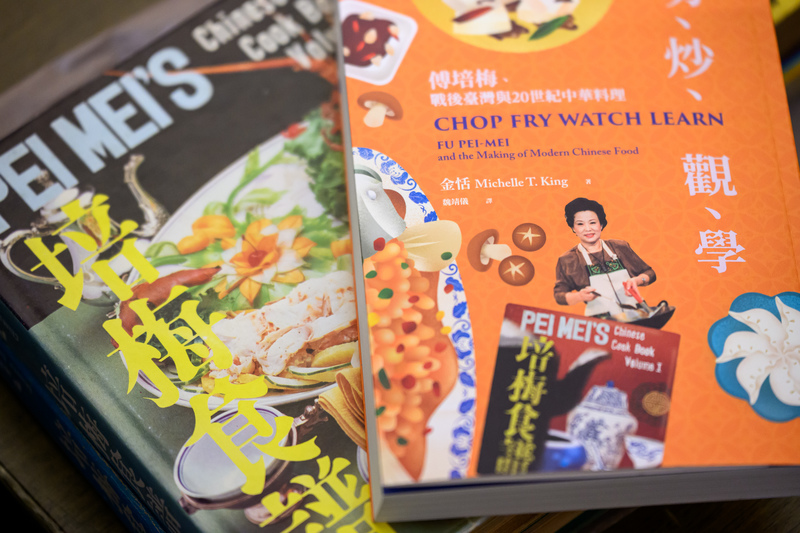

金恬的新書《切、炒、觀、學:傅培梅、戰後臺灣與20世紀中華料理》中文版8月在台發行,提供了理解傅培梅的多面鏡,讓這位已辭世20年的烹飪名師,映射出立體多元樣貌:不僅是電視上優雅幹練的廚師和教師,她的食譜在冷戰外交餐桌上占有一席之地,她的節目陪伴戰後台灣民眾度過適應現代化的焦躁。當時的新興職業女性、主婦與女孩,集體觀看傅培梅,投射對家庭時光、女性形象的理想樣貌。

傅培梅所編寫雙語對照的三大冊食譜,則海納她自創分類的中國四大菜系,編撰成華人共同的食物辭典,藉由出版,飄洋過海進入移民社群。

為何要回訪傅培梅的故事?在金恬的研究中,傅培梅的崛起與傳播,就是戰後台灣的社會與性別變遷史:「我不是寫她的傳記,而是藉由她的故事,寫我父母所來自的台灣。」

你認識傅培梅嗎?

8月初,美國北卡羅來納大學歷史系教授金恬在台北獨立書店「左轉有書」舉辦的新書發表會中對觀眾提問。有人說,30歲以下的台灣人幾乎已不識傅培梅了,還以為是「覆盆莓」的口誤;也意外地有一位35歲的男性讀者表示,曾經依據傅培梅食譜,做出大菜「香酥鴨」給家人享用。

1962年,傅培梅首度在臺灣電視公司攝影棚登台錄影。她頭髮紮髻、旗袍束身,純白半身圍裙整潔筆挺。開始計時,她先以匪夷所思的細密刀工,將整條黃魚去骨、劃痕,下滾燙油鍋,炸成金黃色膨脹的「松鼠尾巴」,淋上濃稠醬汁,完成一道視覺浮誇的菜餚「糖醋松鼠魚」──也許有些觀眾此時才恍然大悟,原來這道菜並沒有松鼠。

鏡頭前的她有些手忙腳亂,但總算完成任務。殊不知,鏡頭外的火爐差點熄滅,背景牆上笨拙粗糙的魚圖案,是用訂書機固定的;開機錄影前,她才發現忘記帶菜刀,連忙去台視員工餐廳借用一把,鈍到魚頭切不下來。回到家還被老公訓了一頓,罵她在電視上慌慌張張。這時候的傅培梅,還沒練就以冷靜從容掩飾操作失誤的獨門本領。

1977年,傅培梅將她從事電視烹飪15年來收藏的300件圍裙公開展出。這時的她已事業有成,職業版圖遍及海內外,圍裙成為標榜專業身分的配件。

一件圍裙,多種姿態。日後將成為台灣第一位女性副總統的呂秀蓮,1978年在家鄉桃園參選國大代表,選前在菜市場拜票,發送印有她名字的圍裙,市場攤販人人呂秀蓮上身;2年以前,呂秀蓮以先驅者之姿,推動台灣婦女運動,成立「拓荒者出版社」、舉辦男性烹飪比賽,評審之一就是傅培梅。

這些近半世紀前的有趣細節,都在金恬的新書中躍然紙上。不同世代背景的女性,接力將圍裙演繹為迥異的身分符碼,當女性的社會角色走向複雜,看待圍裙的方式,不再只有一種──象徵勤勞能幹,也展現公共形象。

「切、炒、觀、學」,是金恬自創、模擬中文成語的詞彙。除了以簡潔書名吸引讀者注意,也傳達帶有性別視角的飲食史觀:切與炒,是中菜烹飪技巧最關鍵的「刀工」與「火候」;觀與學,則是1949年後,流亡到台灣的現代中國女性,或者移民到世界各地的華人,在不斷觀摩、學習後,發展出以家庭烹飪為核心的現代中國菜。

「烹飪並非女性與生俱來的能力,而是一種意志的行動(an act of will),需要投入愛與耐心學習。多半時候,她們出自責任感與家庭期待才做菜,而不是為了個人樂趣。」8月初,金恬訪台一週,為新書宣傳,並接受《報導者》專訪。

1970年代初出生的金恬,成長於美國密西根州中部一個台灣移民家庭,母系家族來自福建,父系來自遼寧,父母雙方在1949年國共內戰之後,流亡台灣就學,成年後再前往美國留學,兩人在明尼蘇達相遇、成家。

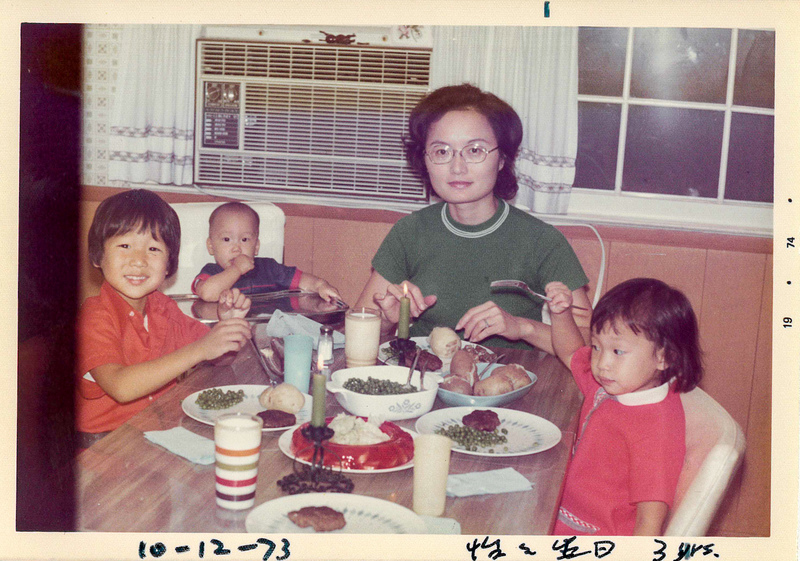

金恬珍藏一張1973年她仍在襁褓中的家庭照片:她與哥哥、媽媽和姊姊圍坐餐桌,桌上有水果奶凍、漢堡肉餅、青豆馬鈴薯等菜餚,以及總是不在照片內,負責為全家人掌鏡的爸爸。

一桌家常菜背後所付出的愛與勞動,是金恬研究的起源。

在史丹福大學念東亞研究所時,她接觸性別理論,體悟「這個世界對女性實在太不公平了!」一腳踏入中國性別歷史研究,並重拾8年級之後就荒廢的中文課,以便閱讀大量中國史料。

金恬的第一本著作主題,是19世紀中國重男輕女觀念產生的「謀殺女嬰」現象,「當時能找到的史料,幾乎都由男性撰寫,所以構思第二本書時,就有意識地尋找由女性撰寫、以女性為故事中心的主題。」

傅培梅成為第二本書的主角,似乎有人生軌跡為引。金恬13年前生下第一個孩子後,抱持「想讓孩子吃中國菜」的想法,重翻從小看到大的《培梅食譜》,靈光一現:「傅培梅可以是很有趣的研究題材!」

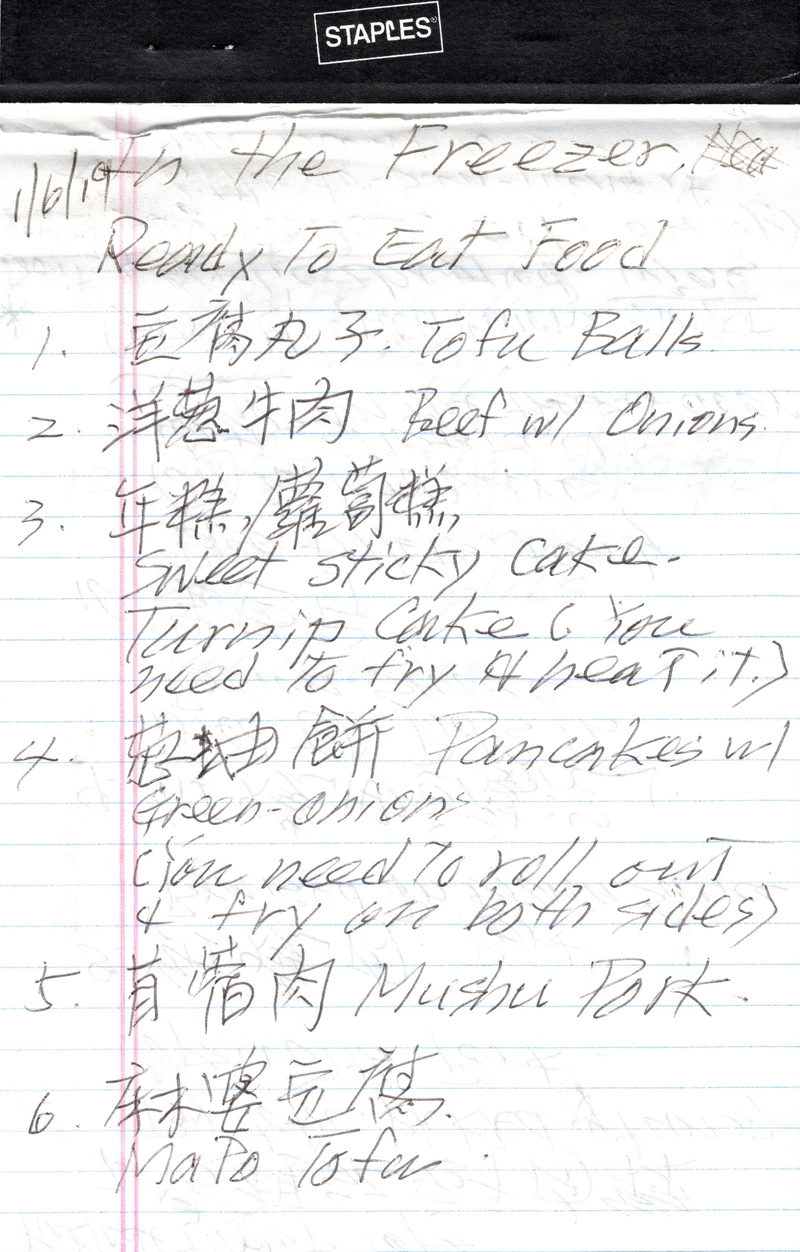

對她個人而言,《培梅食譜》伴隨人生許多階段:小時候,金恬躺在廚房地板讀媽媽收藏的食譜,彼時她尚不識中文字,困惑地看著書中色彩鮮豔的食物照片;1990年代初期去德國念大學,第一次離家生活,下廚煮茄子,成果卻是一團油膩膩的褐色糊狀物。求助於媽媽,得到回覆:

「去看看傅培梅的食譜吧!」

成為歷史學者、為人母後的金恬再度相逢傅培梅,突然察覺到,追溯現代台灣性別處境變化的另類線索,或許就藏在食譜中。她想到自己最喜歡媽媽煮的酸辣湯、爸爸包的鍋貼──父母親如何在遷徙流離之中,在異鄉學會親手做菜、持掌家務?一本培梅食譜,對於移民家庭維繫日常生活的意義為何?食物又如何影響身分認同?

不只是她自己,身邊許多同為華人移民的朋友,也都曾借助傅培梅食譜,作為家庭菜色指引。

「我對中國菜的寄託,緊密地與家庭連結在一起。我想強調家庭餐桌是中華料理最常發生的地方,而不是餐廳。」

她想挑戰由「男性、文人美食家、餐廳」所建構的傳統中國飲食品析傳統;對比之下,由「女性、家庭照顧者、日常餐桌」搭設的戰後烹飪舞台,是以務實取向、卻受到忽略的內部歷史現場。

長達10年的研究期間,金恬閱讀傅培梅的自傳、食譜著作,廣泛蒐集關於她的新聞報導、廣告、宣傳品、雜誌文章、周邊文獻,甚至窩在台視的視聽小間,花上好幾週,看完所有傅培梅節目影片,最終以10個章節成書,呈現傅培梅的多元面貌與時代歷史的交織。

璀璨職涯始於挫折的主婦經驗。傅培梅1931年出生於中國遼寧省大連,18歲那年來到台灣,擔任打字行員維生。身為隻身來台的職業女性,考驗在婚後開始。

餃子包得七零八落,被來自同鄉的先生程紹慶罵到哭,只好求助鄰居阿姨與偷看街邊小販作業。程紹慶在家請客牌友吃飯,是她惡夢開端,做菜屢屢被眾男人嫌棄。

她的解方,是拿出私藏嫁妝金子,砸重本向台北餐廳名廚拜師學藝,跟在師傅旁邊看邊學,兩年內學遍川菜、江浙菜、京菜、粵菜、閩菜與湘菜等中國地方菜系,回家努力磨練。

沒想到,這番出於父權需求的自我投資,竟讓她闖出一片天。

不會做菜的困境,並非獨屬傅培梅。金恬指出,當時流亡來台灣的外省女性,若身旁無長輩以身為教、也沒有傭人協助,在家務勞動上往往陷入窘境。傅培梅向名廚學成,有了信心後,開始開班授課,以賺回付出的高額學費。她誠實、勇於修正的教學風格頗受歡迎,逐漸聲名遠播。

然後機會來了。1962年,台視開播,她受推薦擔任烹飪節目主持人,每週三晚間6點50分,家家主婦忙著備料燒菜時,傅培梅同步在電視上陪伴大家20分鐘。當時還有主婦「因為看得太入迷,不小心菜都燒焦了」。

對傅培梅世代的女性而言,扮演傳統母親、妻子,仍然是多數人的生命腳本。不過,1960年代後期,也是台灣職業女性人數大幅增加的年代,傅培梅的烹飪節目教導快速、美味的家常菜作法,幫助新興職業婦女開拓「身兼數職」的能力。金恬說:

「傅培梅從來沒用過『女性主義』一詞,但她也從來沒說『女人應該留在家裡、不要工作』,她只說『妳應該自己在家做菜』。她的料理教學與創新,多半是為了讓職業女性更有效率完成『在家做菜』的使命。」

個人努力之外,傅培梅的驚人職涯,歸功時代機緣。同時期,海峽對岸中華人民共和國的男女老少,正處於文化大革命的水深火熱中,糧食採取配給制度,僅能獲得有限營養。一位廣東作家評論:「那是一個中國傳統飲食文化幾乎消失的年代。」

同時期,台灣開始另一種文化傳播革命:電視。新科技讓烹飪的「觀與學」有了新方法與速度。1960年代末期,三分之一家庭擁有黑白電視;到了1975年,已增加到四分之三。

傅培梅的個人特質,讓她上電視特別吃香:她的東北腔「國語」口音純正、口條清晰,最重要的是,口手協調,能一邊解說做菜步驟、一邊俐落示範。傳播需要簡化,這一點傅培梅是個中翹楚,讓她有別於其他「只會煮、不會說」的電視廚師。

傅培梅節目還創造出新型婦女公共空間。金恬在一篇台視徵文比賽得獎作品中發現當時台北主婦聚會的有趣場景:婦女們每週相約一起收看傅培梅節目,有人負責速記內容、有人準備水果點心,聚會甚至擴大為鄰里餐會,原本敵對的鄰居,還因此和解。

電視上的傅培梅,如同婦女的好朋友,帶來協助與安心感。1949年後,中國各省移民湧入台灣,大江南北的滋味隨之飄進蕞爾小島。傅培梅的節目雙向溝通,向台灣本地人介紹各系中國菜的特色,流亡來台的外省族群,則得以回味家鄉風味。雙方對菜色的知識都得以擴增,在餐桌上族群交流。

除了分析傅培梅對台灣本地社會的意義,金恬也看見傅培梅的國際地位。

當時全球最知名的電視烹飪節目主角,要數美國女性茱莉亞.柴爾德(Julia Child, 1912~2004);2009年,好萊塢電影《美味關係》(Julie and Julia)把她的故事再度帶到現代觀眾面前。身為美國外交官妻子的柴爾德,年長傅培梅19歲,她的節目《法國主廚》(The French Chef)向美國人介紹經典法國菜作法,開播時間比傅培梅的台視節目還晚了幾個月。

雖然時代相仿,兩人第一次上電視現場示範菜餚的景況大相逕庭:傅培梅靠著簡陋設備,在20分鐘內左支右絀地弄出繁複的松鼠魚;柴爾德則是在大批幕後人員簇擁下,完成一道再簡單不過的法式歐姆蛋(omelette)。

然而如林語堂所言,烹飪的影響力與政治力、軍事力成正比,較強一方占有度量尺標的優勢。1972年,美國總統尼克森(Richard Nixon)訪問中國,與中共總理周恩來在外交晚宴最末享用餐後甜點「核桃酪」(Chinese walnut dessert soup),隔天《紐約時報》(The New York Times)刊出這道中式甜湯的作法,就是取自傅培梅的食譜書。前一年,《紐約時報》美食專欄也曾介紹過傅培梅,以「中國料理的茱莉亞柴爾德(The Julia Child of Chinese cooking)」稱呼她。

金恬在書中指出,以節目推出順序與數量論,傅培梅可能才是電視烹飪秀的始祖和霸主。柴爾德的電視生涯錄製了數百集節目,傅培梅則在2002年正式退休前,錄製超過上千集節目。作家洪愛珠在與金恬對談的新書講座裡說,傅培梅或許把對父權的憤怒,都轉化為自我要求與拼勁。

金恬追索傅培梅的烹飪之旅,發現她與她的食譜在冷戰年代帶來意外的成果。1969年,傅培梅自費出版第一冊《培梅食譜》,在「推廣中華美食文化」的動機下,中英雙語並陳,由知名平面設計師龍思良操刀,奢侈地使用會被印刷廠嫌「浪費紙張」的25大開本精裝印刷出版。

這份師徒關係,本身就是冷戰的副產品;雙語食譜更進一步將傅培梅的烹飪帶到全球讀者手上,扮演中華民國的烹飪文化交流大使。諷刺的是,三冊《培梅食譜》出版時間,恰好也是中華民國面臨國際地位劇烈動盪的關鍵時刻。

1969年第一冊出版時,中華民國與美國仍有外交關係,但隨著「美中關係正常化」,中華人民共和國的國際地位逐漸取代中華民國,台灣前途出現動盪與不明。到了1979年第三冊出版時,美國與中華民國斷交、轉與中華人民共和國建交。兩岸政治與國際角色改變,讓培梅食譜所標榜的「中國菜」顯的有些尷尬。

雖然外在處境變化,傅培梅的彈性和與時俱進,讓她得以開展多樣的職涯。小時候曾在大連念日本學校的她,能說流利日語,1970年代末受日本富士電視台邀請錄製烹飪節目,也前往澳洲擔任食品顧問;回到台灣,她參與台灣食品企業即食調理包的開發,包括統一企業「滿漢大餐」系列泡麵──這是台灣第一款有真實肉塊的速食麵,在1983年上市。

由傅培梅的生平談家庭性別、飲食文化與國際政治之外,食物與華人認同,是金恬書中另一個重要主題。

金恬觀察,在美國,關於台灣的出版書籍,幾乎都僅跟政治有關,「但歷史不只是外交國際關係,人們的生活也不只有『台灣對抗中國』這種敘事,還有家庭、親密關係與夢想的累積。」

相較之下,《切、炒、觀、學》2024年出版的美國版封面,刻意選擇白底青花紋,清爽如一塵不染的桌布,暗示家庭餐桌才是中華料理的核心。

2004年傅培梅過世,無法見證近20多年來,台灣主體意識逐漸清晰、對身分認同複雜化的肯認(或否認),且頻繁成為政治爭端的轉變。

《切、炒、觀、學》在台灣推出中文譯本時,金恬與春山出版社討論,認為有重新將「台灣」放回中文書名的必要:

「畢竟傅培梅的生活與工作,都是發生在台灣,她的故事,也是台灣近代發展的故事。」

近年,有學者、作家倡議「台灣菜」的地位,也引起歷史解讀和認同之論。對此,金恬保持開放態度:「我經常跟學生說,要小心使用『正宗』(authenticity)這個詞,因為往往意味著,你想強加某種價值判斷。」

金恬以溫柔筆觸談到,如今華人遍布全球、文化異質性高,沒有哪一種華人文化經驗可以聲稱代表整體。然而,就算移民已無法流利說母國語言,卻仍然習慣吃家鄉口味,可見食物是身分認同的重要來源,甚至常常比其他因素都獨特。

因此,就算政治認同不一樣,仍然可以坐下來一起吃飯。「真正將我們聯繫在一起的,可能是食物。」

這本書雖是學術著作,但閱讀感受完全不艱澀,寫作形式融合個人家庭回憶錄、訪談、史料研究。金恬說自己一直都想當作家,「如何讓研究盡量鮮活起來、吸引人們閱讀,一直是我的目標。」

她訪問了自己的四姨、父母的好友,與朋友的母親,了解跟父母同輩的華人移民,如何用同一本傅培梅食譜開創各自的人生。3位受訪女性第一人稱的口述歷史單獨成篇,納入書中。

「單一普通人的故事不一定吸引人,但當你將很多普通人的故事放在一起看,就會發現,哇,這是一整個世代的共同記憶。」普通人的日常生活,蘊藏巨大魅力,需要有人發問、傾聽,讓平凡生活的非凡性顯露。

故事引發更多故事,與吳雅歌(Grace Wu)的相遇特別讓金恬感動。寫書期間,金恬在任教的北卡羅納大學校內研究通訊上,介紹自己正在進行的傅培梅研究。沒過多久,她收到一封電子郵件,來自同校護理系的台裔教授吳雅歌。她告訴金恬,小時候在台灣的成長環境中充滿各種不順遂──父親入獄、母親幫傭、在校遭老師嘲諷。觀看電視上優雅、親切、幹練的傅培梅做菜,是年幼吳雅歌暫時忘卻殘酷現實的避難所。

金恬說,寫作這本書,除了為了學術升等,也是為了家人,以及廣泛的華裔美國移民家庭而寫。曾有學術出版編輯建議金恬,把書中關於個人與家族的部分全部拿掉,「但這樣一來,我寫這本書的動機,也就是理解華人移民家庭的食物紐帶,就全部喪失了。」

從性別視角出發,金恬研究傅培梅,因為傅培梅,踏入飲食研究的大坑,發現這個領域的學者個個愛吃,每次研討會都有豐盛的美食。不過,雖然寫了傅培梅的故事,金恬自認對廚藝加分有限。「料理與寫作之間,我顯然更擅長寫作;比起廚房,我還是更喜歡待在圖書館!」她笑說。

《切、炒、觀、學》是一份因愛而生、因家庭經驗而啟發的研究。然而在今日的台灣、中國,生育率均降到新低,許多人甚至買不起、租不起帶有完善廚房的房子。這樣的社會現實,如何影響「家庭料理」的意涵?

金恬認同,如今家庭組成快速變遷,不是所有人都身處傳統概念中的核心家庭。但有趣的是,在生育率、在家做菜的頻率都愈來愈低的同時,人們對於烹飪節目或者美食紀錄片的熱愛有增無減,從「邊看邊學」轉變為「純粹觀看以獲得娛樂」。食物仍是人類交流、建立關係的重要媒介。

「每個人都對食物有好奇心。就算沒有血緣家人同住,仍可以獲得食物的滋養,或者學習用食物照顧別人,」金恬說,「跟別人一起吃飯,總是更好吃,對吧?不過有時候也可能是更難吃啦──看是跟誰一起吃!」

如同沒有單一故事可以代表整體華人認同,也沒有固定不變的家庭想像能為家常菜的定義畫下框架。或許,以人性出發,共桌同食、交流情感,才是那個始終不變的渴望。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。