在高政治與種族衝突的印度怎麼拍紀錄片?

「拍攝者不應『為被攝者說話(speak for them)』,而是應該『和他們站在一起(stand with them)』。」

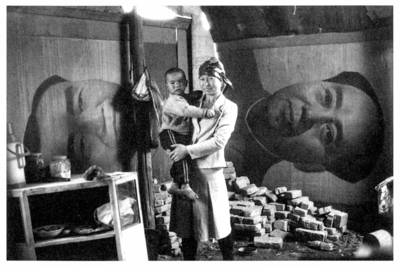

引發達利特女工們熱議的片子,是「育甘塔電影集社」(Yugantar Film Collective)的作品,創始成員蒂帕.譚拉傑(Deepa Dhanraj)今年70歲了,還在拍片的路上。

1980年代,譚拉傑和女權運動家阿布哈.芭亞(Abha Bhaiya)、作家米拉・拉奧(Meera Rao)、攝影師納佛茲・康崔克特(Navroze Contractor)成立了「育甘塔電影集社」。這是印度第一個女性主義的電影集社,在關於女性權益的討論還大多留在都會區中產階級之時,育甘塔的成員扛起攝影機,跑去和搞罷工的女工們住在一起,密切討論她們希望如何呈現抗爭的理由、行動以及訴求,請她們在鏡頭前演出上街、聚集討論、與雇主交鋒等種種情境,把一個地方女工們的論述,散進全國各地其他女工的心裡。

或發放拷貝片供女性組織借閱播放、或自己出發到全國各地播放,育甘塔影片在女性社運圈瘋傳,甚至播到膠卷磨損過度,到多年後已難以辨識,直到2018年才由倫敦大學金匠學院(Goldsmiths, University of London)學者妮可・沃爾夫(Nicole Wolf)牽線,輾轉在德國修復,並於今年(2023)首度來到台灣,於台灣國際女性影展播放,譚拉傑也來台與觀眾分享集社的創作經驗,並接受《報導者》專訪。

蒂帕.譚拉傑今年70歲了,她還在繼續拍,並且在國族意識愈來愈極化的印度裡,把鏡頭對準政府的濫權、受壓迫的弱勢族群,和政客操作下的族群衝突。

她拍攝《這座城市發生了什麼事?》(暫譯,What Happened to This City?,1986),在她長大的城市海得拉巴(Hyderabad),記錄了穆斯林和印度教族群的流血衝突,以及政治人物如何藉話術煽動族群的誤解,讓最底層的貧窮百姓慘遭殺害的殘酷。

《非生之罪》(Something Like a War,1991),是印度第一部勇敢挑戰政府生育計畫黑暗面的電影,片中女性如商品般被送入診所結紮的流水線,婦產科醫師得意表示「40秒就能完成一台節育手術!」然而節育器、皮下植入式避孕藥的嚴重副作用卻在過程中被隱瞞,譚拉傑拍下官僚向婦女宣稱避孕藥「完全沒有副作用」的爭議片段,後來更成為珍貴證據,讓倡議團體得以說服國際組織延遲資助一款避孕針在印度推動臨床試驗。

2014年,莫迪(Narendra Modi)領導的印度人民黨(BJP)政府上台後,高舉「印度教民族主義」,這種意識形態抱著建立以印度教徒為主體的統一國家為核心,攻擊少數族群穆斯林,也打壓低階種姓、尤其是「達利特人」,族群撕裂程度再創高峰。2016年,26歲的博士生羅希特・維繆拉(Rohit Vemula)被控攻擊校園內印度人民黨分支學生組織,即便調查小組查無證據,他仍被學校逐出宿舍、取消獎學金,只能在校園內搭帳篷住宿。羅希特後來上吊自殺,遺書中寫道:

「我的出生是一場致命的意外。(My birth is my fatal accident.)」 「一個人的價值被貶損到僅由身分與可利用性來定義:一張選票、一個數字、一項物品,人並不被視為獨立的心靈。(The value of a man was reduced to his immediate identity and nearest possibility. To a vote. To a number. To a thing. Never was a man treated as a mind. )」

羅希特之死激起印度全國首度針對校園內種姓歧視的大規模抗爭,譚拉傑也進入抗爭現場拍攝,2018年完成《我們並不來此求死》(暫譯,We Have Not Come Here To Die)。

譚拉傑的鏡頭始終精準地瞄準社會的不公、那些為自己發聲的人們,在訪談間,當《報導者》用「妳的作品」來指涉她拍攝的電影時,她帶著笑容溫柔地指正:「不!這不是『我的作品』,這是『他們(被攝者)的作品』。」

過去40年生涯中,她如何以拍片作為一種參與社運的方式?她看到影像以及拍攝工作如何在運動間創造實質影響力?當社會愈加撕裂、極化,紀錄片導演又如何在這之中尋找工作的空間?

以下為蒂帕.譚拉傑接受《報導者》專訪紀要。

《報導者》(以下簡稱「報」):「育甘塔電影集社」在1980年創辦,當時也是印度女權運動風起雲湧之時,可否和我們談談當時的政治氛圍?是什麼啟蒙了您開始拍片?

大學畢業後,我替導演帕塔菲拉馬・雷迪(Pattabhirama Reddy)工作了2、3年,就遇到英迪拉政府宣布「緊急狀態」(1975年6月)。在那18個月裡,大量的學生、參與運動的女性遭逮捕,左翼團體的成員被施以酷刑,一些學生甚至被殺。人被逮捕後,家屬往往全然不知情,也無從追查他們被抓到哪裡。我和一群運動者開始記錄──由於被逮捕者一定得出席審判法庭,我們會隨席旁聽,趁機記下他們的名字,製作遭捕者名單,幫他們聯繫家屬。

當時雷迪導演的妻子、知名劇場工作者斯奈哈拉塔・雷迪(Snehalata Reddy)也遭到逮捕入獄,她在獄中經歷了數次的心臟病發,獄方卻始終拒絕讓她假釋就醫,最終她的健康狀況急遽惡化,獄方可能不願意她死在獄中,於是選擇釋放,出獄後短短5天,她便逝世了。但她留下了一本在獄中的日記,書中的紀錄也成為政府濫權的鐵證。

報:為什麼您們選擇以「集社」(collective)的形式進行集體創作、而非由一位成員擔任導演獨立拍片呢?

譚:傳統電影拍攝的權力結構,區分導演、技術人員⋯⋯這種型態並不適合我們,我們每個人都希望有所貢獻。在成員中,阿布哈.芭亞當時已經是長期活躍的女權運動分子;米拉是作家;納佛茲是一位男性,但他也是我們之中唯一有經過職業電影拍攝訓練的成員;我雖有替導演工作過,但當時多是擔任助理工作,沒有拍攝的實際訓練。但現在回頭看,我其實很慶幸當時我們多半不是電影科班出身,所以我們對於「電影應該拍成怎樣」沒有既定的框架,在此之前,也沒有任何女性主義電影集社的經驗可供參照,所以我們必須透過每一部片子,逐步建立「女性主義的工作方法論」。

我們很強調的一點是,拍攝者不是和被攝者在具有上下權力的關係裡「合作」(collaborate),而是「共同創作」(co-author)。

育甘塔作品裡,大量拍攝女人們聚會、發表意見、互相討論。我們發現,只要為女性創造一個可以自由開講的空間,她們能自然產生擲地有聲的論述,她們不僅是講述故事,更是分析自己的處境脈絡。比如《家事革命》中,一位家務工說,正因為我們進入中產階級家庭裡,負擔了另一群女性的家務,那些女性才得以被解放、進入職場,可以賺取超過家務工百倍的薪資,但家務工的工作價值卻始終未被正視,僅僅是因為「家務」被視為是「女人的工作」。看哪!女性可以多麽地有智慧!

在拍攝過程中,你可以看到性別與種姓議題的交織。比如家務工工會訴求,雇主必須尊重地對待家務勞動者──這是在過去一般勞工運動中不曾出現的訴求,因為他們普遍只會要求改善薪水和勞動條件,然而家務工普遍出自於達利特種姓,在傳統中被視為「穢不可觸者」,常被蔑視對待。到了隔年我們拍攝《菸草燎原》,記錄菸草女工的罷工行動,當時,同樣來自低階種姓的女工們,提到在勞動現場頻遭工廠主人性騷擾的現象,這凸顯了在印度社會裡,低階種姓的女性被認為是可以隨意侵犯的對象,而這些女工訴求停止暴行。

作為拍攝者,我們會意識到被攝者已經討論到種姓議題的領域,我們當然可以要求她們「可不可以再多說一點?」但我認為更重要的,是必須尊重被攝者表述的自由,原汁原味地呈現她們使用的語言。當我們討論到如何與她們「共同創作」電影,這是一個實例,你如何尊重她們的世界觀、尊重她們認為影片該如何呈現、該如何表達?拍攝者不應「為被攝者說話」(speak for them),而是「和他們站在一起」(stand with them)。

在拍攝《菸草燎原》前,我和阿布哈先跑去菸草女工居住的村莊蹲點了2個月,我們沒有帶任何器材,只是單純和女工們住在一起。每天晚上8點下班後,女工們會過來和我們聊天,我會拿筆記本一字不差地抄下令人印象深刻的發言,2個月後才開始正式拍攝。當開始寫作影片腳本時,我會找到當時的發言者,把筆記念出來,詢問她是否還記得她說過這句話?是否可以在鏡頭前再還原一次當時場景?女工們往往會七嘴八舌地提意見、修改自己的台詞,最後才在鏡頭前演出,我們常花了45分鐘才終於搞定3句台詞。影片剛完成粗剪後,我們也會播給被拍攝的女性們看,她們也會自由評論、給建議、參與修改。

雖然這過程很花時間,但我們認為至關重要──育甘塔的電影從來不是「我們的作品」,而是「她們的作品」。

我從育甘塔學到的另一件終身受用的功課是,拍片不只是關乎拍攝,更是關乎建立一段友誼;當你建立起那份信任、和同在一起的舒適感,她們才會願意與你分享更多事情,這是非常不同的。

報:育甘塔集社的電影曾大量地到全國各地公開播映,可否和我們談談您所看見的公開播映的力量?

譚:這些影片都是用16釐米攝影機拍攝而成,完成後,我們帶著又大又重的膠卷、投影機、播音器,到全國各地去播放,有時在車頂,有時在人行道上放映。也因為我們時常參與運動、和全國各地的女性團體建立了關係,這些影片播出、有了知名度後,她們也會來訊詢問,我們就會將片子寄送給他們,我們甚至在3個城市中各放置了一組影片,讓人們可以借來播映。

「公開播映」是我們工作很重要的一環,重要的不只是播、更是播完後掀起的問題與討論。每次映後,觀眾們往往可以持續激烈討論2到3小時,她們提出的討論促使我們在下一部片子裡調整,也在當地社會激起改變。

例如《家事革命》是在印度西部的城市拍攝的,當我們跑到印度南部的邦加羅爾(Bangalore)舉行播映時,台下當地的家務工在映後爭相跑來向我們詢問,影片裡的家務工「她們是從哪裡得到這些『Buddhi』的?」「Buddhi」在印地語裡是個非常有趣的詞,意味著智慧、覺察、政治覺醒,也就在觀看過這部片沒多久後,邦加羅爾的家務工也成立了她們自己的工會。

在其他地方,就算沒有實質成立工會,電影也至少推進了人們的討論。人們討論女性在家庭裡的地位、角色⋯⋯過去,這些討論往往只留存在都會區、中產階級的婦女之間,但藉由電影,也開始在工人階級的女性團體中流竄。

討論必須在群體裡面發生,而不能在個體發生,這也是為何我們非常強調群體(Collective)的力量。

在《菸草燎原》片中最後3~4分鐘,我們只是單純拍攝女工們在集會中討論如何湊到足夠的人參與罷工,影片並沒有要她們得出一個結論,只是忠實地記錄她們進行民主的過程。其中一位女工甚至大膽主張,應該詐騙同事們來參加罷工!放映時台下的女性無不哄堂大笑,我覺得這也是這些電影很重要的目的,不僅是拍攝一群激進的女人,更是在傳遞女人們如何用一種有趣又強而有力的方式對生活進行抵抗。

報:針對女性的暴力與不公在印度一直是持續被討論的社會議題,也受到國際矚目,您觀察這幾年印度社會對於性暴力的討論是否有變化?

譚:討論有在變化。事實上,2017年知名女演員巴瓦娜(Bhavana)遭綁架強暴後,電影圈的女性工作者、女演員、攝影師籌組了「女性電影協會」(Women in Cinema Collective),除了協助性暴力案件外,也為女性在電影產業的待遇奮戰至今;如今大學也被要求必須成立性暴力處理委員會。

在某些方面,印度確實有在發生改變,但我必須說,針對達利特女性的暴力,從未減弱。而且不只是強姦,更包含殺害。2020年9月我們才發生「哈特拉斯案」(Hathras case),一名19歲的達利特女性遭到4名高階種姓的男性強暴,遭到勒頸、脊髓嚴重受損,2週後傷重不治去世,即便這名女性在去世前指證出了施暴者,但警察卻遲遲沒有動作,這個家庭也面臨來自外界的各種施壓,要求他們撤案。

報:確實在印度,性別是高度與族群、階級、種姓交織的議題。您的《我們並不來此求死》(2018)拍攝達利特學生自殺後引爆的全國性反校園種姓歧視抗爭;在更早之前的《這座城市發生了什麼事?》(1986)在穆斯林和印度教徒爆發流血衝突當下進入現場,訪問遭殺害者家人的聲音。您是印度教徒,在族群衝突高漲時,如何與來自不同宗教、種姓的被攝者們工作?

譚:我在拍攝這些影片時,都一定會揭露自己的印度教徒身分。被攝者有權知道我來自哪一個族群、決定是否仍願意接受訪問,紀錄片工作者要允許別人可以審查你的背景。

這也是來自在育甘塔集社拍片的經驗,你必須在不同群體之間,建立知情同意。但和育甘塔經驗不同的是,我們在拍攝《這座城市發生了什麼事?》時,常常是在這些民眾被暴徒攻擊後沒多久趕到現場訪問,他們可能人還在醫院、還在流血,其實沒有時間建立信任關係,但為什麼他們還是願意受訪?因為當年(1984年)印度仍只有官媒、沒有私人新聞台,官媒只願意報導官方版本的說法,對這些民眾而言,我們這個紀錄片拍攝組是唯一他們可以訴說發生在他們身上傷痛的對象。

但我覺得更重要的一件事是──你無法偽裝同情心。我記得拍攝的第一天,我們拜訪了一家人,當時穆斯林男主人還信誓旦旦地表示,城裡的穆斯林和印度教徒是兄弟之交,他們很安全。第二天再拜訪他,他的住家已經遭到攻擊,女婿身受重傷,我們拿著攝影機抵達,拍到家裡全是血跡,我當下又震驚又難過。我想,當下那位男主人願意向我們訴說發生的事,一部分也是因為他真的感受到我們真的關心,是這種真誠的力量,讓人們願意接受拍攝。

和來自不同階級、種姓的人們工作,確實是挑戰,但你必須創造一種政治信任。像我在拍攝2016年達利特學生因歧視自殺後引起的全國抗爭時,我們拍攝了18個月,每一場抗爭幾乎每戰必與,這是我與被攝者們建立信任的方式。到最後,你會發現有一種存在於人與人之間的連結,是超越身分差異的。

報:從台灣人的角度,自莫迪政府上台後,我們看到的是一個愈加「印度教民族主義」的印度,不管是印度教徒與穆斯林、高階種姓與低階種姓,族群變得更加高衝突化,這如何影響印度的紀錄片環境?

譚:確實,如今印度整個媒體環境有了很大的變化,舉例來說,印地語現在有個詞叫「Godi Media」,意思是「坐在(執政黨)大腿上的媒體」,意思是說我們的不少私人媒體已經完全被印度人民黨和其政治人物們掌握了,它們攻擊異己、對穆斯林和弱勢族群發表仇恨言論。紙媒和網路媒體雖然保留多一點的獨立性,但他們也感受到了壓力,事實上,10月初名叫「News Click」的網路媒體創辦人才因批評政府被逮捕,莫迪政府動用了對付恐怖分子嫌疑犯的法律在抓捕新聞記者。

報:這些也影響了紀錄片圈的創作者嗎?

譚:在紀錄片圈,我們仍不確定影響有多大,但大家都已經提高警覺。

此外,自我審查也愈演愈烈,你開始看到主流電影的劇情頻打安全牌,避免觸碰這個政權的地雷。

對我這樣一個紀錄片導演來說,在這樣的媒體時代裡,最艱難的提問是:紀錄片和抖音影片、電視新聞看似都使用一樣的構成元素:人物訪談、敘述、旁白⋯⋯人們如何區辨何謂真?何謂假?過去從未有一個時代,像當今有這麼多人同時拿著攝影機在拍攝,不論是公民記者、網紅、一般民眾,人人都拿著攝影機,你要怎麼製作一部紀錄片,告訴人們你的紀錄和他們的有所不同?人們已經非常的極化,你要怎麼讓他們願意看看相反的觀點?這真的非常困難,我們必須持續地思考策略,也絕不能停止拍攝。

紀錄片工作者就是當代歷史的留存者,在所有訊息都被操縱的時代,至少我們可以留存事實,這就是為什麼我仍持續在進行拍攝。而現在的印度紀錄片界,事實上也生機勃勃,有非常多年輕世代的投入。

報:育甘塔集社以拍片作為一種社會運動工具,到當代還適用嗎?現在的印度還有這樣的紀錄片播映的空間嗎?

譚:我認為那個空間仍存在,雖然政府會試圖在網路上壓制一些訊息,但影展的播映、小型播映、大學裡的播映不曾停下。2018年我完成《我們並不來此求死》時,決定要用一個特別的形式發行這部紀錄片,我向全國的大學生發出邀請,在事件主角忌日那一天,願意播映這部紀錄片的人,我會直接發送播映連結給他們,但他們要注意自身的安全。結果單是那一天,全國就有超過700場學生自發的播映活動,只有3場播映被校內挺人民黨的學生組織阻止。在放映現場,觀看這部影片的不只有達利特,而是不分種姓的學生們。

紀錄片為我所愛,因為它不僅只記錄當代歷史的真實,更是一種你可以非常有機地參與社會、提出重要問題的方式。事實上,我現在仍在持續進行新的紀錄片計畫。《我們並不來此求死》成片85分鐘,原檔其實有40~45小時,我準備將這些資料片整理出來,給民眾自由查看。這是我們歷史的一部分!想像再過十幾年,我可能就不在世上了,但這些紀錄仍會留存。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。