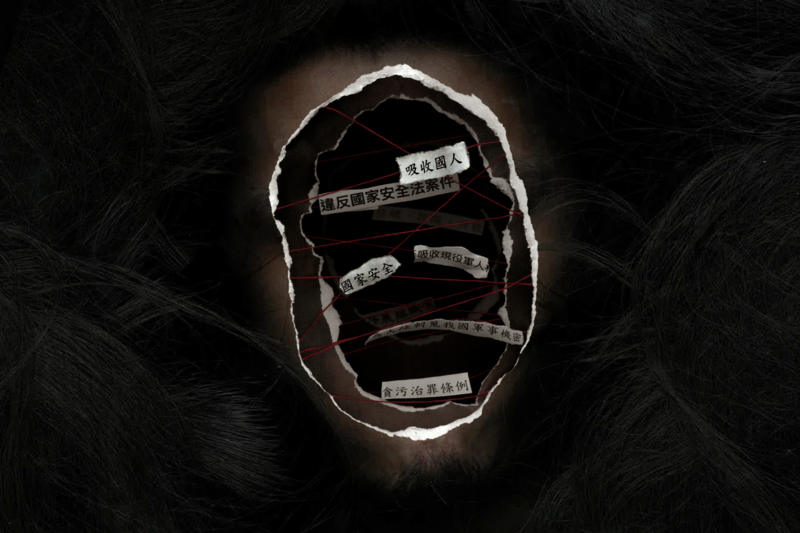

近年台灣屢傳國家安全案件,從退役軍官到政黨幕僚、行政體系、宮廟、黑道、民防組織,中國對台滲透的層級與手法不斷推陳出新,我國卻疲於奔命,難以防堵。

不論國安事件涉及洩密、發展組織、安排內應,其起源都是「信任」遭有心人士濫用;體制蹣跚與情報戰的隱密性,更放大民眾不安情緒。間諜滲透不只是一場神祕的情報戰,更是一場社會信任的消耗戰。

透過少數公開資料,《報導者》接觸多名涉案被告的「友人」,從歷年判例與個人經驗出發,檢驗中國間諜如何滲透台灣民間,讓防堵機制失信於民。並追問:在這場隱形戰爭中,台灣社會與政府是否已準備好,面對信任崩塌的挑戰?

2020年,法務部調查局接獲線報,一名「高姓退役將軍」涉嫌遭中國情報人員吸收;2022年國防部政治作戰局也收到軍中檢舉,這名退役中將高安國正積極接觸現役官兵。不同來源的資訊指向同一目標,於是高等檢察署召集7個單位,搜索26處所、訊問共41名證人,最後於今年(2025)年初起訴高安國在內的6名被告。

根據高檢署公開資料,他們涉嫌違反《國家安全法》,並且「向中共軍情人員索取資金挹注,在台灣整建武裝組織,於中共武力攻台時充當武裝內應」。

這是台灣近年數十起國家安全案件中,退役被告軍階最高的一案。高安國疑似在成立內應組織後,向中方提供我國軍警人員個資,甚至蒐集台灣的海岸地形影像。而在同案6名被告中,經營軍用品店的張姓男子,以及在張男旗下擔任店長的陳男,則意外揭露了中國滲透台灣的新趨勢——目標不再局限政軍人士。

張男長期參與民防訓練,也主動向有志學習TCCC(戰術戰傷救護)和野外求生技巧的民眾提供設備。不少經營民防路線的記者見過張男,《報導者》記者也曾和他親手交換名片,分享對兩岸局勢的看法。

直到起訴內容一公布,眾人都在互問:「你見過他嗎?」

「藉拓展軍警裝備業務之便,從中接觸現役軍人,並刺探、收集軍中資料」──這是張男被起訴求刑8年以上的主要原因。參考經濟部的營業登記資料,張男自2020年10月開設軍用品店,專門販售抗彈板(防彈衣內襯)、護肘和護肩、野戰背心等裝備,且綜合顧客評論,該廠商的產品「好用,CP值高」又打著台灣製造招牌,不僅在專業領域頗富名氣,張男也積極向民間單位接洽合作。

擁有防災士資格,並加入地方「民防自訓團」逾3年的民間人士李佳華(化名)便認識張男許久。在李佳華的印象中,「他(張男)就是一位誠懇又專業的大哥。」由於張男過去在陸軍後勤單位服役,精通各式軍用品的規格和使用方法,不少團體信任其背景,經常向張男請益。

但根據高檢署羅列的案情內容,包含張男的6名被告在2018年至2024年期間「先後多次分別或共同進出大陸地區,與中共軍情人員見面聯繫並受其指示」,此時間點早於張男開設公司的2020年。於是認識張男的顧客、民防團成員們開始回溯記憶中的互動經驗。

舉例而言,2024年1月,該廠商舉辦「民防裝備開發與技術交流研討會」,廣邀全台民防團體到場交流,並開放參與者提出討論議案。不過那份提案單上,提案人必須寫下聯絡方式、居住地、職業,還得填寫身分別和所屬團隊,當時便有參與者質疑:「為什麼要問這麼細?」

一名曾在政府智庫、國防安全研究院任職的研究員李豪聰(化名)向《報導者》透露,他在撰寫軍用品國產化的分析報告時也見過張男。當時李豪聰的任務是訪視全台軍用品廠商,記錄產品規格和生產流程,「當我們提議要去拜訪他(張男)的產線時,對方推三阻四,解釋說工廠分散在台灣各地,他的公司只負責末端組裝,不太方便安排。」

「其實,當時我們沒有覺得太嚴重,也尊重廠家的意願,若沒有經過實際訪查,我們不能隨意評論他的公司。」由於該份報告將成為政府單位的參考資料,一發現張男的合作意願不高,李豪聰便轉而拜訪其他廠商,他也慶幸當初堅持正規的訪視流程,雙方才沒有進一步接觸。

此外,張男的廠商長期對現役軍警人員提供折扣,顧客結帳時可出示軍人身分證、警察人員服務證,再讓店員登記資料建檔。但綜合其他軍用品店的慣例,商家們只會在結帳當下確認優惠資格,「看過就忘」,不會多追問對方的所屬單位和聯絡資訊。

如今張男遭起訴,從民間到軍警基層,曾在該廠商消費過的顧客十分擔心自己的個資「不知道被送去哪裡?」

假設洩漏名單為真,這些看似不起眼的人事資料,可能帶來何種後果?一名前國安高層黃信鋒(化名)對《報導者》說明,當「情報」一詞涉及國家利益時,主要分為三類型:人員情報、軍事情報、政府情報。

黃信鋒舉例,間諜會先釐清目標人士的交友狀況、職業、生活習慣,再交由第三人進行接觸;透過第三人掌握,甚至主動製造目標人士的弱點,讓對方留下把柄,最後自願或被迫配合,此時「人員情報」就成了滲透的起點。

前國防部軍事情報局局長劉德良,將與中國相關的國安犯罪分類為「統戰」或「諜報滲透」兩類別。統戰常以「影響思想、爭取認同、經濟拉攏」為主要目標,而且多半透過文化參訪、宗教交流、學術論壇等公開活動進行,這些行為通常合法且缺乏立即性危害,卻容易成為組織犯罪的溫床。

至於諜報滲透,則是針對有可能「直接或間接」接觸機密資訊的台灣人,活動均為一對一,隱密且有具體報酬和特定目標。劉德良解釋:「統戰和諜報的目標不同,諜報滲透常隱身於統戰之中。」

不論最終目標為何,在劉德良的經驗中,起點都是「交朋友」,間諜會透過看似無害的方式開始接觸當事人。今年4月,國家安全局局長蔡明彥赴立法院備詢時坦言,中國滲透台灣的管道和手法逐漸多元化。

根據國安局公開資料,2024年共有28名現役軍人涉案,佔比43%,其餘6成被告的職業不一,顯見滲透影響擴大。除了張男透過軍用品店接觸民防組織,更首次破獲親中宮廟主委與地下借貸業者合作,再由黑道組織脅迫基層士兵。

國防部部長顧立雄於今年4月赴立法院質詢時也指出,近年中國改採「全面吸收」模式,大肆接觸國軍基層,再逐步靠金錢利誘或脅迫,要求他們用「國軍公務資料」抵銷債務,並且以網路為管道,具有「低成本、高代價」特性。

中國在過往十餘年間的吸收對象多以高階軍官、情報及飛行戰管人員優先。當今「全面吸收」手法則逐漸深入台灣社會基層,連政黨幕僚都成涉案重災區。

2025年共有5名前民進黨幕僚疑似捲入國安案件,包含總統府前諮議吳尚雨、國安會祕書長吳釗燮任職外交部長時期的前諮議何仁傑、前議員助理黃取榮、資深黨工邱世元等人。

台北地檢署指出,黃取榮在2017年吸收邱世元,2022年吸收何仁傑、2023年接觸吳尚雨,並由黃取榮指揮下線,用表面看似「五子棋」的遊戲軟體向中國情報人員傳送資料。

各批遭洩資料包含吳釗燮與友邦使節的談話紀錄、總統出訪行程細節等機密或已解密文件,黃取榮會混合機密與公開資料後撰寫成分析報告轉交中國,藉此累積497萬7,500元不法所得,居中協調的邱世元則獲得221萬6,924元。

台北地方法審酌4人長期從事公職、黨職,「理應知悉效忠國家之重要性」卻實際刺探、交付了機密文件,於上週四(9月25日)一審宣判有罪,黃取榮刑期10年、何仁傑8年2月,認罪的邱世元及吳尚雨分別是6年2月、4年。

今年藍營也有3人遭起訴,包含前國民黨政策會副執行長張男,地方議會的林姓和王姓議員助理。2024年另有一名原屬民眾黨的前桃園市黨部發言人馬治薇涉入國安案件,目前該案一審結果為馬治薇違反《個資法》判刑8個月,遭訴《國家安全法》及《反滲透法》部分因檢方證據不足無罪,二審尚未宣判。上述所有涉案人士皆已被各黨開除黨籍。

「知道朋友涉案的當下,我第一個反應是自責。」陳敬廉(化名)正是其中一名被告的友人,因為曾把對方視為朋友,陳敬廉十分懊悔「我做的不夠?」他自問,對方是不是有經濟困難,或者生活遇上難關,卻無人即時察覺。

於是陳敬廉一篇一篇翻閱該名被告不再更新的社群媒體貼文,試圖從中尋找蛛絲馬跡,直到高檢署公布他「疑似多年前便遭吸收」,陳敬廉心涼了,只能感嘆:「當一個人真心想騙你時,你要怎麼防?」

接著,陳敬廉開始檢查自己的手機、筆電,反覆確認是否和對方聊過敏感話題,是否有不明的登入紀錄,「以前我去找他(被告)聊天,上廁所時電子產品都直接放桌上。」現在回想起來,陳敬廉仍感到恐懼。

陳敬廉和該位當事人認識約3年,因為政治立場和年紀相近,兩人很快打成一片,經常呼朋引伴暢談時事,組團參加社會運動、政治遊行、選舉造勢晚會,從未懷疑過對方的背景。

自責與恐懼之後,陳敬廉和共同朋友們進一步陷入沉默,「沒有人敢主動聊起這件事,也不是說想獵巫,但就是,你要怎麼確認他(被告)在我們這群朋友裡,沒有吸收其他線人?」即使不願懷疑彼此,人際關係仍被鑽出裂縫。

綜觀一年來被因國安案件起訴,曾經擁有黨籍的2名政務官、1名立委幕僚、3名議員幕僚,他們的職位都不屬於「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」(簡稱特查辦法)的調查對象;另外3名黨職人員因為不具公職身分,即使有背景疑慮,國安或檢調單位也依法無據。

「信任」是情報戰的常見詞,如同劉德良將滲透起點稱為「交朋友」,前美國中央情報局(CIA)監察長佛德列克・赫茲(Frederick P. Hitz)也在著作《為何從事間諜行為? 不確定年代的間諜活動》中指出,間諜行為「就是背叛了信任」,由當事人向第三者(他國或企業)透露訊息,那些情報原本都是當事人的朋友、家人和專業人士被禁止對外共享的資訊。

不只軍情人士這麼說,專攻語言與認知科學的中央研究員歐美所研究員洪子偉也分析,政黨或民防組織等「高同質性」的團體優勢在於內部溝通成本低、信任與合作效率高,但也因為高同質性,「可能使得模仿與滲透相對簡單。」

「有心人士只需要掌握文化密碼(Shared Cultural Code)就能偽裝成自己人,」洪子偉舉例,冷戰時期美國聯邦調查局(FBI)便常臥底美國境內的左翼團體,模仿左派人士的語彙、行為取得成員信任,進而竊取情報或製造猜忌。

這過程完全符合李佳華的經驗。當初和開設軍用品店的張男是如何變熟?李佳華坦言,剛開始參與民防訓練時,成員們第一個障礙通常是「裝備好貴,買回家還不知道要怎麼用」,張男提供的教學、場地和裝備優惠,的確幫助了不少人。

也因為張男是退役軍官,還經營自己的公司,言談間都是「愛台灣」的詞彙,不只李佳華,各地都有團體相信他,甚至會邀請張男出席非公開的私下聚會。

長期鑽研心理學、近年投入台灣民防組織研究的中研院民族所副研究員劉文發現,此類公民團體的成員背景以「擔憂外部威脅」為核心集結,但成員各自的背景和經驗不同,因此「個人口才」經常成為組織成員是否相信對方的依據。

「有些人喜歡說自己掌握機密消息,和某個民意代表很熟,認識哪些軍警人員,」在劉文的研究中,這都是爭取話語權的常見說詞。但矛盾正在這,主張言論自由、民主參與的團體不應審核參與者,劉文說:「往往到最後,只能訴諸個人的警覺心,默默觀察某人的言行是否一致?是否隱瞞一些不合乎道德的過往?」

劉文認為,政府把情報安全視為最高機密,卻忽略了另一場隱形危機──人際信任瓦解,以及人民對政府的信任度下滑,後果不只折損國安,更直接侵蝕民主體制的基礎。她強調,信任原是社會得以運作的黏著劑,假設恐懼與對未來的不確定性持續壓過信任,社會恐隨之失衡。

2024年底,一名警政署保六總隊借調至國安局特勤中心的曹姓員警洩漏總統賴清德的非公開行程、會面人員名單、維安警力部署、車隊路線,曹姓員警在一審期間坦承犯案。

然而上述資料竟不具國家機密的核密等級,據了解,曹男交付資料的對象只是在政治公關公司任職的友人,並非境外勢力或親中組織成員,雙方也沒有賄賂往來,因此台南地方法院依違反《個人資料保護法》將曹男判刑6個月、併科罰金20萬元。

另一類似案例則是2024年「蘆洲宮廟案」的被告之一。該宮廟接受中國情報人員指示,夥同黑道組織和地下錢莊吸收欠債士兵,要求憲兵陳韋勛(起訴時已退役)拍攝總統維安資料,他因《刑法》第132條「公務員洩漏或交付國防以外應秘密之文書罪」被判刑6個月。

參照最高檢察署於今年9月剛出版的《國安三法逐條評釋》內文,這些不屬於國家機密的「一般公務機密」或個人隱私資料,甚至連機密都稱不上的文件,無法適用《國家機密保護法》的保護範圍,只能依《刑法》、《個資法》等進行起訴。

據了解,總統行程約三至四天討論一次,接著高層會透過加密通訊軟體交由幕僚。一名知情人士向《報導者》說明,「其實文官和你們(記者)看到的公開行程差不多,維安部屬等更敏感的資料只有國安人員會知道。」倘若是出訪行程,幕僚群則會拿到航班資訊、官員車牌和房號分配等文件,由於其變動性高、隨時可能修改,經常也未獲國家機密核定。

一是諸多資訊難以核定為機密,第二道門檻則發生在核定生效之前。雖然當文件「進入核定程序」便自動符合《國家機密保護法》,但台灣防禦協會理事陳柏宏舉例,每年軍事演習或兵推後,基層都必須撰寫現場分析報告,先傳回主管確認格式無誤,再傳給「被分析」的部隊軍官確認內容的敏感程度,軍官才會把文件送交國防部核定機密等級。

「但軍官把文件送去國防部核定之前的這一段文書處理過程,其實不受法律管轄,過程中可能會有其他基層看到,這階段如何防範?」陳柏宏認為,當一名軍人、政府官員被核定可接觸敏感資訊與會議時,「該名人員本身就有機密屬性,」現行法律的解釋不夠周延。

新法強化了國安特殊查核的項目,將「國安五法」中明定的重大國安犯罪列入調查範圍;過去僅局限未經許可不得和大陸地區「官方代表」接觸,新法也禁止任意接觸「具政治性的機關、團體或派遣之人」。

此外,查核頻率從上任前調查一次,改為「同一職務每滿3年」都要重新辦理查核,而且被調查者不只要替自己的三等親背書,被調查者的同居人、同居人父母也列入查核範圍。

負責「特查辦法」業務的調查局局長陳白立說明,過去特殊查核對象為1,328人,不包含負責國家政策規劃與執行的政務人員,未來會將他們納入調查,並新增業務祕書、機要、約聘人員等,預計特殊查核對象擴大為2,336人。

但綜觀人事行政總處於2024年12月3日公布的最新版「各機關須辦理特殊查核職務一覽表」,4名涉案前綠營幕僚的職位都不屬於查核對象,僅有何仁傑在2016年5月隨吳釗燮進入國安會時受過一次調查。

隨後9年間何男雖有職務變動,後續職務卻不屬於「特查辦法」的調查對象。這讓朝野立委在今年中輪番砲轟行政體系警覺心過低,外交部長林佳龍也一度坦言,會涉及機敏任務的政務官,即使不屬於「特查辦法」對象,用人單位仍應自請調查。

據傳民進黨在「洩密案」爆發後曾召開多次內部會議,也邀請外部軍事專家進行國安意識教育。民進黨發言人吳崢回應,已針對黨公職、黨工和新申請入黨者建立「出入中港澳地區」的事前報備、事後報告機制,要求立法院與地方議會黨團訂立對助理的相關規範;同時正研擬黨內的急難救助辦法,避免黨員因經濟困境,遭有心人士趁虛而入。

但上述機制能否完全防堵?吳崢坦承,報備後的調查仍有困難。此處的箇中難處依舊是信任矛盾──黨工並非公務員,基於人權保障,任何政黨都無法對一般公民進行身分查核。

而且行政體系對情報安全的螺絲鬆了,不只呈現在洩密案。一名出身情報背景的退役將領向《報導者》舉例,2024年10月14日中國對台發起「聯合利劍─2024B」軍事演習,當天總統府的新聞稿公布賴清德召開國安高層會議的畫面,並將其時間點模糊化,但多名官員下午各自接受採訪時都脫口而出,是「今天早上」開會。

正是「今天早上」這時間點,引起情報界嘩然。該將領分析,中方在凌晨5點發布演習通知,應是前一晚便集結兵力,當我國官員自曝開會時間點,只會讓外界留下兩種疑慮:「昨晚未偵測到敵情?或者昨晚知道了,政府卻未立刻應對?」

「連牽涉戰略層級的對外說法都無法統一,在中國滲透愈來愈嚴重的此刻,要怎麼讓友邦、專業人士,甚至民眾信任我們有足夠的反情報能力?」他強調。

張男涉入國安案件遭起訴後,李佳華所屬的自訓團開始更注重保密原則。為了在災害發生時展開社區互助網,他們將成員依投入程度、專長分組,只有夠熟識的核心幹部才能掌握全貌。不過傷害已然留下,當李佳華負責對外接洽合作時,她總會暗自擔心,「到底能相信對方多少?」

民防倡議組織「黑熊學院」也曾和張男的公司接觸過。黑熊學院執行長朱福銘說明,當天黑熊舉辦公開活動,張男只是其中一間參與擺攤的廠商。張男雖向朱福銘提議,可提供優惠價讓黑熊學員們購買急救用品,但表示「為了統計顧客資料,必須附上購買者的基本資料」,朱福銘一聽見張男希望索取個資,當下便未答應。

朱福銘主張:「我不會從這個人的言行去懷疑他,未審先判,而是組織本身應訂立明確的行為準則,尤其保護成員間的個資。」

經常邀請外國退役軍人、軍事學者來台參訪的陳柏宏則提出另一觀點,他認為民眾可從「商業機密保護」認知此議題。他舉例,上班族理應知道公司的會議文件、商業決策或客戶資料都不該外洩。

不過令陳柏宏困擾的是,許多民眾會為了「工作方便」忽略風險,他便遇過一名保險業務習慣把客戶的簽名、匯款資料留底,只因為「每次都要重複索取檔案太麻煩了」。

「有時候無意的行為,就可能是洩漏資訊的起點,而且人們通常無法猜測自己洩漏的資料會造成甚麼影響,」陳柏宏表示,資訊不一定會成為重要情報,但間諜真正的能力並非滲透了多少人,而是能從各種看似雜亂無章的資訊庫中,嗅出機密何在。

減少透露個資、不在社群媒體上張貼自家住宅附近的街景、保管好個人帳號密碼等,都是可行做法。陳柏宏感嘆,民主政體的國內情報安全必須依法調查、審判,過程中得保障所有當事人的權益,專制政體卻是無所不用其極,專門針對制度灰色地帶、人與人的信任進行攻擊。

如今台灣必須在滲透已成現實的挑戰下尋求平衡,民主正陷入兩難。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。