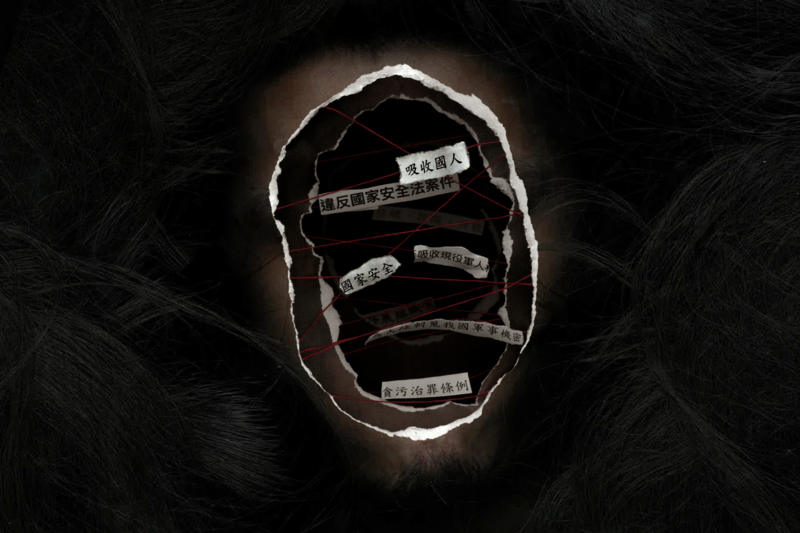

朋友、軍營、宮廟

潛台諜影

共諜國安戰的滲透手法、量刑爭議與司法調查困境

2025.9.30 最後更新

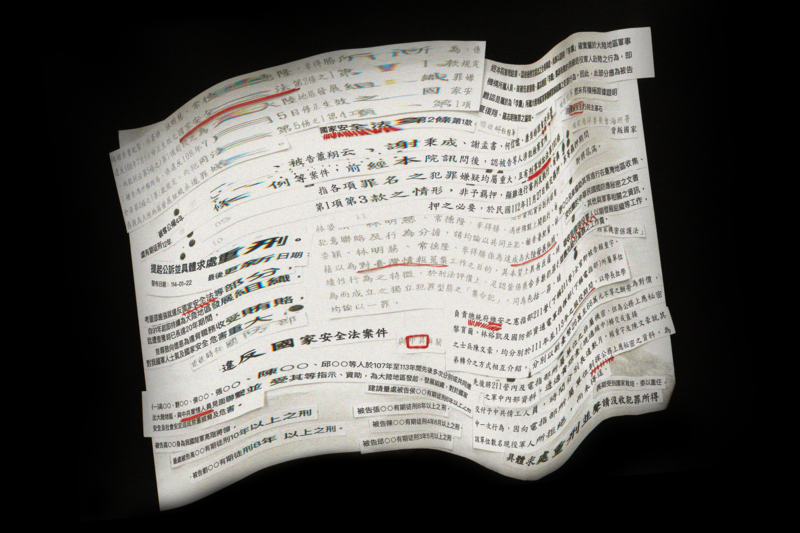

民進黨前幕僚黨工涉及「國安案件」經半年起訴調查,9月25日一審宣判,4位涉案人士被判4年到10年不等刑期。當然,不只民進黨相關人員捲入共諜案,國民黨前議員助理也有相關案件正在調查中。

因為國安犯罪資料皆屬機密,《報導者》只能從曝光的新聞資料,逐一收集梳理案情細節,以近6年上百筆資料,試圖描繪這場沒有煙硝的共諜戰:誰被吸收?吸收手法?網絡如何布建?我們的國安、司法單位又如何回應?

資料顯示,近年涉案人士身分已趨多元化。從早期常見的現、退役軍警人員,開始浮現政黨幕僚、宮廟主委、黑道人士、徵信社、旅行社業者,中國對台的吸收布網滲入我們日常生活的隙縫。

中國不再只鎖定高階將領收集關鍵軍事機密,而是往基層軍警、政黨人士和民間單位布網,目的或許不在於機密資料,更是分化社會的心理戰,在未來關鍵時刻發揮擾亂民心的作用。

但面對中國發動這場隱形的灰色戰爭,台灣則需克服「人權保障」與「國家安全」間諸多困難糾結的矛盾。目前台灣法律規範的「間諜行為」是:替敵方發展組織、刺探收集機密、洩漏交付機密資料等。但在調查執行上,司法人員常面臨舉證困難,如何拿出發展組織的「金流」、「對話紀錄」證實其意圖,心證難尋外仍須堅守證據資料的合法原則;甚至有國家機密在未被核定之前洩漏,那又算不算機密資料等等。

在「難抓」、「難判」困境下,許多證據較明確而判刑案件,過去5年的平均刑度約4.7年,專家仍一致認同刑度太輕。一名前情報員退休上將被中國吸收,引薦軍中友人洩漏資料,被判1年6個月,對比一名現役軍人侵占一台7千多元洗衣機被判6年8個月,專家認為此訊息「無異鼓勵貪腐充當共諜,對國安造成造成重大負擔」。

國安相關法律仍有漏洞之處需要補綴調整,但又不能逾越人權的規範。當中國以全面吸收滲透,社會信任被消磨,我們如何彼此警覺,卻不以信任崩塌為代價來建立反間諜防線?這是台灣正在進行中的制度考驗,也是身在民主社會的我們需共同面對的艱難考題。

監製|方德琳

文字|許詩愷

封面攝影與設計|陳曉威、黃禹禛、江世民

攝影|陳曉威

設計|黃禹禛、江世民

文稿編輯|張詩芸

社群編輯|陳思樺、林彥伶

誰是叛國者──共諜案是情報戰、更是社會信任消耗戰,台灣為何淪於被動?

不論國安事件涉及洩密、發展組織、安排內應,其起源都是「信任」遭有心人士濫用;體制蹣跚與情報戰的隱密性,更放大民眾不安情緒。間諜滲透不只是一場神祕的情報戰,…

2025.9.30

侵占洗衣機刑責比洩密還重?退役情報人員眼中的國安案分析和困境

《報導者》從公開資料中,挖掘近年各項國安案件的關鍵數據和案情細節,並透過退役軍警人員的視角觀察:當法律判決與社會觀感產生落差,台灣在這場沒有煙硝的「反情報…

2025.9.30

難抓、難判、難修法──當國安犯罪的灰色迷霧成為司法考題

國安犯罪長期被視為最難偵辦與審理的案件,往往歷經數年調查,最後卻因證據不足或法規限制,落入「難抓、難判」窘境。當中國滲透手法日益多元,台灣司法體系得儘速在…

2025.9.30

看見改變

看見改變

即時追蹤最新報導

開啟文章推播功能得到報導者第一手消息!

開啟通知

即時追蹤最新報導

開啟文章推播功能得到報導者第一手消息!

開啟通知