國安犯罪在台灣司法體系中,長期被視為最難偵辦與審理的案件──從發現到起訴,往往歷經數年調查,最後卻因證據不足或法規限制,落入「難抓、難判」窘境。

檢察官缺乏證明當事人「意圖危害國家安全」的直接證據,律師以程序與證據不足保障當事人最佳權益,法官在罪刑法定原則和國安危害間,亦常陷兩難。當中國滲透手法日益多元,台灣的司法體系如何在保障人權與守護國家之間取得平衡,成了迫切考題。

「提早收網找不到犯罪證據,太晚收網可能造成國安危害。」

一名國安單位基層向《報導者》說明他的日常矛盾。當俗稱共諜案的國安犯罪頻傳,台灣情報和國安單位正忙於奔波,除了追查案情,他們還得避免危害擴大,將線索交由遏止犯罪的最終防線──司法。

在調查實務上,法界人士經常用詐欺、毒品案的細節類比國安犯罪,它們都具有上游對下游的「組織性」,以及交易未留下紀錄、涉案人士甚至互不認識的「隱密性」。但和各類刑事案件相比,國安犯罪難以逮捕現行犯,洩密、發展組織、吸收內應等犯罪行為都是長期進行,偵破的難度和法規限制都堪稱最高等級。

針對這場沒有煙硝的隱形戰爭,國家安全局國際情報處前副處長蕭台福在退休後出版的著作《情報的藝術》中如此定義:

「反情報」是政治工作,目標是擴大政治上的(嚇阻)效果; 「反間諜」則是法律工作,目標是將犯罪者繩之以法。

另一名退役情報人員透露,這些配合中國犯罪的「在地協力者」上游一定會有中方的情報人員負責指揮,對方也會不斷確認情報網是否安全,「假設5個台灣籍的下游協力者針對同一目標蒐集資料,其中2人得到的文件、答案經常和另外3人不同,中方便可能將這兩人視為棄子,」可能漠視、或故意讓他們被發現,只為保住尚未浮出水面的其它協力者。

例如2019年,檢方查出新北市兩名建築包商趁進入軍營施工時竊取資料,負責吸收他們、接下中國任務和資金的台商林韋志則在2020年入境時被逮捕。但發展本案的源頭,被稱為「阿皓」的中國情報人員,至今毫無下文。

不過,國安單位終究得設下停損點,將證據交由檢察官起訴,接著進入法院審判,一切依合法程序辦理,此時會撞上第二道矛盾:每當一名協力者被台灣揪出,中方就能藉此鑽研我國相關法律的解釋範圍,接著重新擬定暗語、聯絡方式、金流網。

國安基層指出,如今中國更加碼結合輿論戰,若國安案件被民眾質疑判刑太輕,網軍便開始煽動「保衛國家喊假的」;假設刑期非常重,網軍則改成洗版「侵害人權」。他感嘆,每當一名台灣人遭吸收,就算案情本身其實不嚴重,「對中國來說都不虧。」

基於上述背景,國安案件長期罩著一層薄紗,外界難以監督;同時國安犯罪的調查、審判通常涉及機密,無法向外界公開,媒體也僅能從少數資料拼湊案情。

當《報導者》詢問台北地方檢察署檢察官許祥珍,過程通常如何進行?長期研究國安案件的她搖了搖頭回應,無法談論任何細節,只能說「真的非常困難」。

「我們要不斷回溯,當時到底發生了什麼事?」許祥珍表示,多數案件的起點都是從「交朋友」出發,可能是已受中國吸收的協力者先向身旁友人、同袍提供幫助,建立情誼後逐步發展人際網路,「這時候我們沒有任何切入點,因為尚未牽連任何違法行為。」

即使檢方已收到國安單位、情報人員提供資料,「這些初步線索都不能算證據,」許祥珍強調,後續證據資料必須透過長期調查,並以「法律明文准許」方法收集,但國安案件的犯罪行為通常發生在封閉性、隱密性的組織裡,取得證據的難度極高。

假設有公務人員、軍人涉案,並且犯罪內容涉及國家機密,檢方調查前還得經過嚴密考核。許祥珍更說,多數案件的源頭來自中國,涉案者是在中國境內與中方人員接觸,或安排第三國轉手資料、金流,台灣在目前的外交處境下,都難以透過正式管道申請他國協助辦案。

於是國安犯罪常被民眾質疑「判太輕」,其實源自法律本身。許祥珍分析,就像詐欺案、毒品案也經常靠無法追查的加密貨幣交易,首謀同樣會設下組織犯罪的斷點,車手對首謀而言可割可棄,造成判決結果「很容易不符合民眾的期待」。

「等待」,是《報導者》接觸多名現、退役國安人員,以及實際經手案件的檢審辯三方口中共同關鍵字。尤其國安案件最常見的《國家安全法》發展組織罪,限定檢方要證明當事人有「危害國家安全或社會安定」的意圖。

但人心中的「意圖」難以被證明,若當事人不自首,對話紀錄未涉及危害國家,且主張兩岸統一仍在言論自由的保障範圍內,各方只能退一步檢驗其行為:是否洩漏軍事機密、發展武裝團體等。

律師聶瑞毅比喻,直接證據像是「重播的錄影帶」,即使並非現行犯,當錄音或錄影證據已明確證明犯罪發生的經過,檢方和法官可藉此清楚釐清犯罪內容;間接證據則是「錄影帶其中一個片段」,檢方必須透過各個片段還原出最有可能的事件經過,並說服法官。

經常辦理國安案件的台北地方法院法官許凱傑補充,國安案件涉及國家認同、意識形態的差異,本身便具有政治性,政府單位評估「是否對外揭露案情」也是一種在「反情報」與「反間諜」間求平衡的結果。所以法官判決時得同時面臨複雜證據和法條、該案對國安局勢的影響,同樣難度極高。

許凱傑深知,揭露資訊對國安單位進行國內「反情報」的好處不多,但他仍以司法角度主張,只要證據充足,這些案件都扮演了安撫民心,引導民眾警覺的作用,行政部門必須更彈性思考。

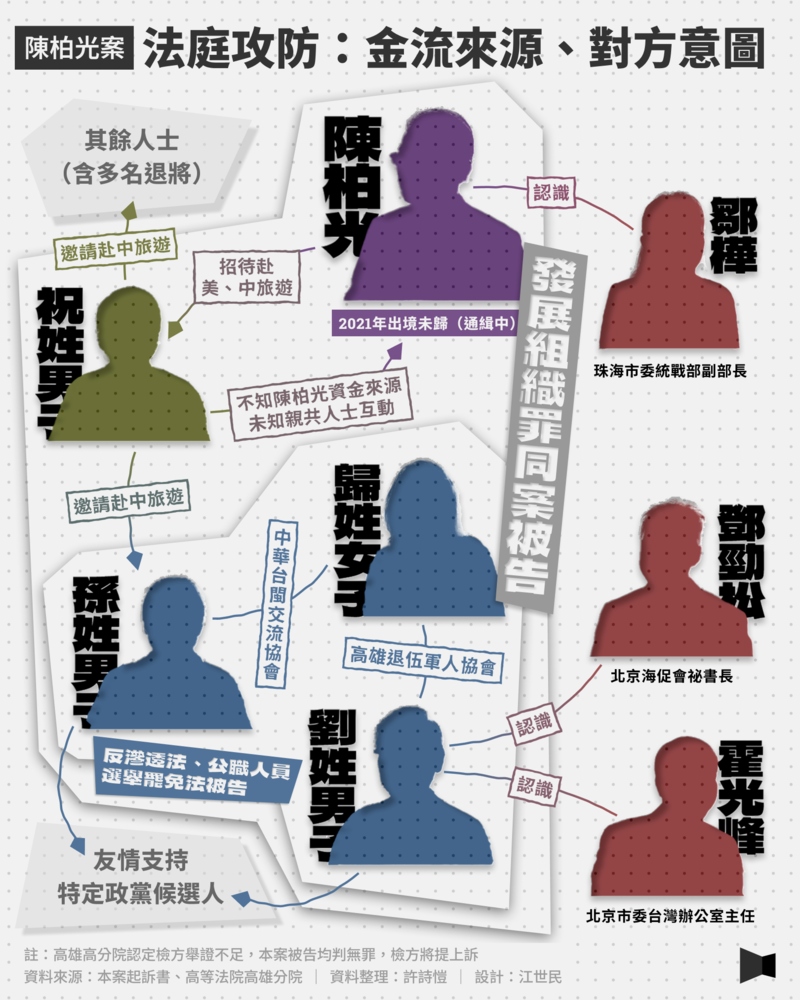

《報導者》透過司法院查詢服務挖出一起國安案件的起訴書,便是上述難題的最佳案例。本案5名當事人被控訴的犯行共分為兩階段,觸犯《國家安全法》發生於2017年至2021年,觸犯《反滲透法》與《公職人員選舉罷免法》則在2024年總統大選前。

2023年被起訴的5人之中,祝姓男子、孫姓男子、歸姓女子及劉姓男子都在今年(2025)2月獲判一審無罪,檢方仍可上訴。

無罪的最關鍵原因是,祝男雖接受中華民族致公黨前黨主席陳柏光邀請,先後前往美國、中國旅遊,陳柏光的兒子也作證陳柏光曾交給祝男300萬元;但祝男接受筆錄時回應「不知道陳柏光的資金來源」,並且在陳柏光主持的聚餐現場一發現中國官員,他和其餘友人們便主動遠離。

而祝男接受陳柏光招待後,接著邀請孫男等人前往中國旅遊,這批受邀者包含多名退將,其中一名高姓退將甚至在今年初捲入另一起國安案件;不過受邀者們在本案起訴書中,皆查無不法。

孫男回台後和歸女、劉男組織高雄退伍軍人協會,並在選舉期間支持某政黨候選人,劉男還把他和北京市台灣事務辦公室主任霍光峰的合照傳給中華統一促進黨黨主席張安樂。檢方指控這些行為是接受中方指示,都因證據不足未獲法官採信。

那麼曾經主張「祖國統一勢在必行」且出身「洪門」的陳柏光是否犯案?他被起訴前便離開台灣,目前遭我國通緝,檢方雖查出他認識珠海市的統戰部副部長鄒樺,卻無法證明兩人之間是否有金錢、任務往來。

這是類似案件中,唯一可查閱起訴書的案例。

美國國防智庫、詹姆斯敦基金會(The Jamestown Foundation)曾對台示警「民主國家起訴國安案件的門檻很高」,調查人員可能無法找到足夠的證據,他們從外部觀察,也難以斷定這些未起訴的案件究竟是證據不足,還是真正無罪。

對此,淡江大學國際事務與戰略研究所兼任教授汪毓瑋強調,國安案件仍得堅守「無罪推定」和「罪刑法定」原則,若民眾或檢方不服審判結果,通常是直接證據太少,僅能靠間接證據拼湊犯罪行為,有時還會畫出錯誤的人際組織網,「說服法官的難度很高。」

汪毓瑋指出,在尋求防衛性「反情報」發揮作用的過程中,常會挑起合法與倫理問題。他直言,「情報工作仍須盡其所能符合倫理要求,」若情報人員基於其任務,選擇違法調查或濫訴,違背或忽視倫理與國家法律,「那麼國家的未來將遭受危難。」

既然心證難尋,人證物證更顯重要。根據高等檢察署公開資料,國安案件的定罪率在2022年至2024年逐步上升,分別是「69%、76.5%、82.9%」,象徵我國反間諜任務仍有所斬獲。

不過受訪者也各自列舉難處。以國安案件「發展組織」之外,數量占第二多的「洩密」為例,目前《國家機密法》和「軍事機密與國防秘密種類範圍等級劃分準則」等法律框列出應被保護的資料,實務上則同樣有諸多局限。

許祥珍說明,當檢方辦案時發現當事人有洩密嫌疑,便會向該文件的主管機關申請鑑定「機密等級」和「洩密影響」。

如同車禍案件會送各地方政府的「行車事故鑑定委員會」,醫療事故鑑定由衛福部的「醫事審議委員會」轉交符合教學醫院、醫學中心的單位進行鑑定,何謂軍事機密、國防祕密,目前只有「國防部政治作戰局」有資格認定。

聶瑞毅指出,政戰局人員只是最末端的核定流程負責人,真正接觸軍事任務的各部隊軍官不會被傳喚開庭,「所以我們很常見,在法庭上政戰局被叫來作證,但他們也很難向法官說明文件被核定成機密的原因和影響。」

尤其軍中講究階級,洩密究竟是「過失」洩漏或「故意」交付,常是法庭攻防重點。曾經從軍的聶瑞毅生動形容那畫面──「學弟學弟,學長今天急著要打公文,資料借我看一下」──因為軍中文書作業繁重,如果每項文件都要先簽奉核准才能進行修訂,「很多軍人會抱怨,那日常工作都不用做了。」

這對審檢辯三方都是困難任務,實務上通常會參考三項要點:

- 當事人的職務是否會接觸到某文件?

- 當事人的接密權限?

- 當事人揭露或交付文件的對象是誰?對方用什麼理由說服?

許祥珍補充,如總統或部會首長的行程等機敏文件,各單位必須提高戒心,多用紙本傳遞,留存建檔與轉交下屬的確切時間點;假設不得以要靠通訊軟體傳輸,公務員們也必須在對話框裡強調「機密不准外流」。

接受採訪的檢審辯三方都同意:當前法律定義仍有模糊之處。雖然聶瑞毅曾在軍中擔任法制官,十分理解軍方、情報人員的顧慮,「他們擔心法律太明確會失去空間,中國想出更奇特的脫法行為,」不過聶瑞毅也強調,更明確的法律構成要件,才能同時保障檢審辦三方的職責與當事人權益。

根據高檢署資料,台灣近年的國安案件起訴人數不斷增加,2022年僅28人,2024年遇上總統大選,全年總數更達到170人,而今年1到7月已起訴56人。但這趨勢對司法人員來說──僅是全年案件量的九牛一毛。

我國每年約發生50萬起刑事案件,尤其詐欺事件頻傳,已讓檢、審雙方疲於奔命。許祥珍光在今年前三個月就已接下了逾250件偵查案件,司法人員偵辦案件的高度負荷、壓力可見一斑。

此外,經手國安案件的相關人士,都必須受到《國家機密保護法》的「涉密人員」管制,每次出入國得申報、具結自己的行程內容;又因為國安案件以「年」為單位調查,對檢調基層每季度的績效與升遷考核幫助不大。

類似困境也發生在法官身上,國安案件數量少,卻極其講究專業與經驗,該如何吸引更多法界人士投入,是體制的另一難題。

「很多人終其一生可能只辦過個位數的國安案件,等於無法累積經驗,」許凱傑認為,即使國安案件在刑案整體比例上占比極低,但國安犯罪牽涉國家安危,「不能用數字、案件數、涉案人數去衡量它是否重要。」

自2023年後,司法院已在各級法庭成立「國安專庭」,不過此類專庭若屬地方法院層級,因其案量少,各縣市案量也有落差,累積經驗仍有困難。許凱傑建議,國安專庭應參考「地方行政訴訟庭」形式,改從高等法院層級設立,地院法官就能「跟著高院比較大範圍的轄區」增加能接觸的案件內容。

許凱傑還說,改制也可望解決當事人同時涉犯「組織間諜」及「洩密案件」兩種犯罪內容,其中組織行為的管轄權在高等法院,洩密類的管轄權卻在地方法院的訴訟成本問題。

不過據《報導者》進一步詢問相關人員,法官基於維持「審判獨立原則」,必須減少與檢、警、調、軍的互動,他們參與跨機關交流活動的意願較低。

許凱傑等意願較高的法官則抱持另一心態,對他們而言,討論「通案性」原則,其實對法官幫助極大,就像:「更了解詐騙集團的手法,並不會導致我們改變判決的原則,不會因此不中立。」

「從威權過渡到民主的過程中,並未妥善處理國安相關的法律、組織,這其實也應該是轉型正義的一環。」

許凱傑表示,當民主國家面對威權國家竭盡方法進行滲透,觀念到法律都勢必改革,例如缺乏美國《外國代理人登記法》(FARA)的透明性規範,使得境外勢力能無成本對台灣實施資訊、輿論操弄的混和戰(Hybrid Warfare)。

許祥珍則指出《國家安全法》發展組織罪的「組織人數」是參考《組織犯罪防制條例》定義,組織人數須達3人及以上;然而該條例處罰對象包含「參與者」,《國家安全法》卻僅能處罰「發起者」,她認為,應修法加強規範。

不過許祥珍也強調,若「發展組織罪」進一步包含參與者,檢方當然仍得在起訴時證明參與者「是否意識到自己參加什麼類型的組織?」並足以認知該組織對國家安全的危害性。

國防部軍事情報局前局長劉德良主張,為了擴大國內的反情報網絡,未來向相關單位檢舉可疑人士的公職人員或民眾,「在確認檢舉內容可信」之後,都必須獲得制度保障,納為《國家情報工作法》中的「情報協助人員」。

根據《國家情報工作法》,台灣共有4個法定情報機構,其中國安局同時兼顧「情報」和「維安」工作,大量維安業務降低了投入情報的比重。過往負責對中國進行任務的國防部軍情局因2013年「精粹案」裁軍後,改專注於蒐集分析和反情報,這項工作卻和國防部另一單位「電訊發展室」有所重疊。

第四個情報機構,負責軍中人員調查且向來神祕的「軍事安全總隊」雖有擴編;但在前端預防上,監察院去年指出,負責「軍中保防」宣導作業的政戰局預算自2011年到2024年不增反減。

中國滲透正挑戰這些民主局限,近年中國對台大舉進行「灰色地帶騷擾」也帶來衝擊,海底電纜和偷渡問題便成了最新挑戰。台南外海的海底電纜在今年2月遭割斷後,檢方只能依《電信管理法》中的損壞電纜罪起訴,因為無法證明船長有「故意割斷」的犯意,全案未能上升至國安層級。

海巡署更在一年內逮捕4名號稱想「投奔自由」或「拍影片賺流量」的中國偷渡客,即使他們闖入淡水河口、桃園觀音和大園海灘等軍事敏感地帶,甚至有人在中國發動軍演當天早上偷渡金門,檢方也只能將其依「非法入境」名義驅逐出境。

蕭台福曾在著作中自紓:「情報界是個非常封閉、保守的體系。」他認為,保密觀念使情報人員彼此不知工作內容、缺乏交流經驗,更不願意提起失敗案例的教訓,「這正是我國情報工作與學術進步有限的地方。」

當傳統情報攻防遭受新科技、新方法無孔不入,改革已迫在眉睫,而對這群曾經投身情報戰場,或仍在制度下試圖防堵的人們,他們擁有一致目標:盡量在人權和防衛國家的矛盾之間,做出公平判決。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。