在大眾眼中,搖滾樂團和創作歌手應是一種「更真誠」的演出形式,這些從地下走入主流的獨立音樂人曾經引領台灣社會變遷,他們的詞曲反映現實社會,讓「聽團」躍為時下年輕人的熱門娛樂,也召喚一批又一批樂迷起身捍衛鄉土與自然、聲援勞工、爭取同志婚姻、守護言論自由。

獨立音樂不只影響當代台灣,也繼流行樂後在近十年吹進中國,成為當地青年窺探外界的一扇窗。然而從2024年中開始,台灣天團五月天、長年支持社運的歌手安溥(舊藝名張懸),不論是「識時務」或被迫唱和中國政府「主旋律」,他們曾向中國政府「示好」而激起台灣樂迷的失望、爭辯,甚至分裂。

《報導者》採訪十餘位出身獨立音樂界的產業人士,包含樂團主唱、創作歌手、經紀人、作詞人、樂評人、硬體工程師,試圖描繪他們在中國面對的困境,以及在中國文化審查下,他們有沒有機會緊守人權、說自己的話、政治表態自由的「底線」?而一旦讓渡權利後的結果,究竟帶給獨立樂團、歌迷、台灣社會何種衝擊?

「在一個小房間裡,只有我和(中方)三名工作人員坐著,他們一次丟出好幾份合約要我簽名,那種感覺就好像,如果我今天不配合他們,我連台灣都回不去。」

談起第一次面對極權的經驗,獨立創作歌手馬特(化名)心有餘悸,那天他滿懷期待爭取登台機會,但在表演開始前,馬特臨時被要求簽下新合約,裡頭除了商業內容之外,還有大量要求他遵守當地法律的條文,其中便有「承認一個中國」。

這事件發生在馬特上台前一刻,他的手機、經紀人都不在身旁,無法對外諮詢求援,而且馬特當下連回程機票、旅宿費都還沒拿到;三名要求他在10分鐘內簽字同意的工作人員,其中還有一人在事前從未現身彩排現場,是馬特沒見過的生面孔。

在那瞬間,馬特心裡只有恐懼,尤其害怕人身自由被限制,顧不得思考任何政治問題,只知道要盡快脫身,便在惶恐中簽下合約承認一個中國。接著演出順利進行,對方也協助馬特安排回程機票,結束這場驚魂記。

檯面上是開心的演唱會演出,檯面下卻是一場看不見的煙硝。

馬特安然回台後,中國方的接洽窗口私下用微信傳來道歉,「對方說他也不知道會變這樣,可是這一切不就是他們負責安排的嗎?」當天到底發生什麼事?這群工作人員是否受到「上頭」的壓力,讓他們必須對馬特擺出強硬態度?馬特至今沒有答案。

馬特的恐懼尚未平息,而擔心「這次平安離開,下次呢?」的馬特並非特例。本次《報導者》約訪數十位曾經、或目前仍在中國發展的音樂產業人士,他們對中國政府劃下的紅線深感焦慮,擺盪在是否受訪的糾結中。

除了極少部分選擇不再到中國發展的音樂人用了本名,最後十多名願意說話的受訪者幾乎一致堅持以「匿名」方式出現在報導裡,除了要在風險下爭取中國舞台,也擔心說出的話會遭來整肅。

中國的音樂市場量體多大?據了解,每唱一場中國音樂祭的酬勞大約是台灣2至4倍,而獨立樂團、創作型歌手舉辦演唱會(專場)的單張票價雖然較台灣便宜,落在新台幣500元至1,000元區間,但台灣演出集中在台北、台中、高雄三地,中國則分散數十個城市,跑一趟巡迴下來,累計的總觀眾數、總收入遠高於台灣。

★延伸閱讀:〈音樂人為何西進?台灣市場的「飽和」危機與轉機〉

兩岸市場的巨大落差吸引台灣音樂人西進,主流音樂人早在1990年代進入中國表演,已長達30年。2010年後獨立樂團也陸續進入中國演出,一名長期關注台灣音樂產業的微博公眾號「小島音樂速報」站長逐年統計,2023年間約有120組創作型的台灣音樂人曾在中國登台演出,而且自2019年開始,舉辦演唱會數量的榜首,清一色是台灣的獨立樂團。

但矛盾也在此。有別於出身大型唱片公司的周杰倫、蕭敬騰、王心凌等巨星,這批曾經被視為「非主流音樂人」的搖滾樂團、創作歌手通常代表著「自由」和「反叛」精神,他們的音樂貼近社會現實,唱出小人物困頓,為青年世代譜下心情,也經常和社會運動並肩同行。

以2024年成為政治新聞焦點的五月天和安溥(舊藝名:張懸)為例,五月天主唱阿信在北京演唱會上脫口而出:「我們中國人嘛,來北京一定吃烤鴨的。」然而他曾寫下〈入陣曲〉隱諱方式呼應洪仲丘虐死案與苗栗大埔拆遷案;金曲獎演出時也曾秀出「我是人,我反核」標語;而他們的〈擁抱〉、〈雌雄同體〉、〈愛情的模樣〉則被視為是支持同志的金曲。

至於安溥,她在2013年一場英國演唱會上高舉「青天白日滿地紅」旗、2014年支持太陽花運動、2019年聲援香港反送中運動,因而遭中國政府持續封殺,直到2023年才成功重返中國舞台。2024年安溥在中國十一國慶日當天公開手寫信:「祝福新中國成立七十五週年,人民和睦,萬里皆安」,大量台灣歌迷失望不解,在網路社群、安溥後續的台灣演出現場抗議,揚言就此脫粉。

一名長年帶領搖滾樂團前往中國巡迴的資深經紀人A(化名)向《報導者》分析,阿信和安溥一定受到非常嚴重的政治壓力,在那當下「錢不是重點,是整個團隊的安全和生計」,他們得保護演唱會團隊裡上百名幕後工作人員。A也強調,這兩名歌手長年背負著台灣樂迷的大量期待,才因此被中共盯上,成為對台灣音樂人「殺雞儆猴」的箭靶,如今樂團界都在害怕著:「什麼時候輪到我?」

究竟一名台灣音樂人要在中國表演前,必須經過幾道審查?某樂團主唱洪靖(化名)向《報導者》說明,根據嚴格程度排序,這些樂團可登上的舞台依序分為:「電視節目、中大型場館、音樂節、小型Live House」4種,中大型場館包含體育館、展覽館等萬人等級的場地,Live House則是專門供音樂表演使用,人數約在千人至數十人不等的小型場地。

樂團在台上演奏的每一首歌、開口唱出的每一句歌詞,都必須事前錄影交給審查機構;甚至歌與歌串場之間和歌迷互動的聊天內容,也得提供草稿和方向。如今洪靖在舞台上所有的發言都是事前擬稿:

「我們是看著稿念的,就貼在舞台前面看著念,不要講多的話,完全不要講。」

文書作業只是第一步,假設當地的文旅廳「放行」了,團隊抵達中國,洪靖和馬特等音樂人的挑戰才真正開始。

洪靖透露,登台前一刻,會有一名俗稱「文化老師」的官員向他們核對演出細節,洪靖還曾經被要求簽下「不得煽動群眾、不得發表政治言論」的同意書。這位文化老師在演出過程中全程緊盯舞台、監視工作人員,樂手和歌手必須按表操課,否則文化老師可能隨時介入,中止演出。

文化老師之後的第二道關卡是政府公安、民間保全。主辦單位必須依觀眾人數安排等比例的保安人員,這批人會守在場地外圍,避免群眾做出「揮舞旗幟、喊政治性口號」等行為,違者將直接被帶離現場。

洪靖就體驗過一次:「我親眼看到,某音樂節表演時第一排觀眾有人拿著彩虹毛巾,保全就衝過去搶,雙方打成一團,我也不知道觀眾最後被帶去哪了。」但在那當下,洪靖只能繼續演奏樂器,眼睜睜看著事件發生,沒有任何保護歌迷的方法。

「我以前參加過很多社會運動,現在對共產黨做出不人道的事情、不管是同志權益或新疆集中營,我竟然都不發聲?」洪靖坦承,即使沒有任何人逼迫他,為了讓演出順利、團隊成員可以平安回家,他竟不知不覺地習慣沉默。在他心裡,不說出「中國台灣省」五個字是他的底線,只要守住這原則,洪靖還能說服自己從未傷害故鄉。他懊惱地說:

「我們(的音樂)在告訴別人怎麼生活,怎麼做自己,結果我們自己卻做不到。」

從那天起,洪靖再也不用社群媒體公開發表任何言論──政治當然無法談,連分享生活瑣事,他都擔心會意外惹上麻煩,努力活得愈安靜,似乎就愈安全。

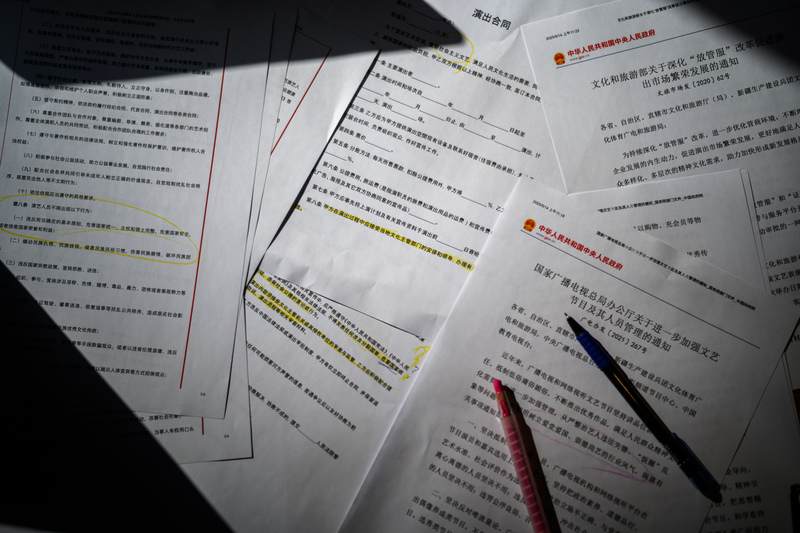

《報導者》盤點中國政府近年對藝文活動頒布的禁令,可見其審查範圍愈來愈廣。2020年起文旅部加強審查全中國所有現場表演的報批手續,那份聲明直接了當寫著「確保納入監管視線」。2021年中國共產黨中央委員會宣傳部宣示整治「娘炮形象」,廣電總局隨即發布俗稱「禁娘令」的第267號文件,要求男性藝人的氣質不得過於陰柔,電視節目必須符合「正確審美導向」,這一連串政策連帶又打擊了中國境內的同志等非二元性別族群權益。

就在同一年,中國演出行業協會也公布「演出行業演藝人員從業自律管理辦法」,名義上是呼籲演藝人員自律、樹立良好形象、促進行業健康發展,不過細看所謂的自律條文,內容卻要求「熱愛祖國,擁護黨的路線方針政策」,並不得「危害國家統一、主權和領土完整」。

2023年文旅部又進一步要求音樂節上登台的藝人們不得刺青、喝酒、從舞台丟紀念品給觀眾,觀眾更不可舉起布條或旗幟等物品。

一名在中國發展逾十年、經常和中國廠商互動的唱片製作人林子亭(化名)見證政策逐步加嚴的完整過程。他回憶,以前即使報批未過,至少猜得出原因,或能打聽到哪裡需要修改,音樂人尚能判斷風險、找背後的官方單位協調,甚至去試探創作自由的界線。

有形禁令持續增加,過去的灰色地帶已不復存在。音樂人西進賺錢表演,但西線並非無戰事。

所有前往中國的演員、歌手都擔心觸犯紅線,多數主流市場的藝文工作者選擇識時務者為俊傑的大勢而走;在習近平上任後,就是要跟進中華民族的偉大復興和一個中國,不論是出版人、教書的、媒體人,若要賺中國的錢,幾乎都要「姓黨」,以避免瞬間失去收入或人身自由,還可能拖累自己的同事、公司、親朋好友。這把火也燒到象徵著獨立精神、勇於說出自己信念的獨立樂團和創作歌手。

政府審查之外,還有網路「小粉紅」肆虐,加劇赴中表演的風險。例如盧廣仲在太陽花運動後,被長居中國的台灣資深藝人黃安和一批小粉紅惡意舉報為「台獨分子」。2022年時任美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台期間,田馥甄(Hebe)在Instagram限時動態分享一張吃義大利麵的照片,也被小粉紅舉報,只因裴洛西流著義大利裔血統。

兩名歌手遭封殺多年,原定2024年有機會登上北京草莓音樂節、天津泡泡島音樂與藝術節,兩場活動的主辦單位卻在公布名單後再度遭中國網友洗版進攻,隨後以「團隊成員身體不適」、「安全考量」等說詞取消演出。

先有政府審查,接著無數小粉紅自發性地緊盯網路言論,無形產生自我審查,甚至互相猜忌,這是最令林子亭痛心的影響。長期和他合作的中國音樂人大多習慣「翻牆」,了解自己活在被監控的社會中,「他們都是和我們一樣的人,有在思考,所以任何一點點諷刺、隱喻的東西,他們都知道那是什麼,」正因如此,這群曾經的朋友容易淪為審查先鋒,為了自保刁難台灣歌手。

「如今去中國申請表演,是好幾億人一起做審查,根本不知道是誰在盯著我們。」

林子亭感嘆,這讓他想起台灣的白色恐怖時期、中國的文化大革命時期──文字獄成為日常,社會依靠人治運作。

過去曾有言論認為,中國共產黨對藝文工作者控制的基調,會因中國社會快速資本化、市場化後改變,轉向開放,但現實並非如此。

中共最早對文化工作者的定錨,可回溯毛澤東於1942年的延安文藝座談會,全面闡述「文藝要為政治服務」,定義文藝是黨的「齒輪和螺絲釘」;此後不同中共領導人對文化的控制或鬆或緊,但從不脫離干預和管控。甚至習近平出任總書記後,國家機器更是持續對電影、出版、媒體緊緊控制,對文藝更為粗暴的壓制、懲罰。

不少早已深耕中國多年,遠比獨立音樂界更向中國傾斜的台灣主流藝人便積極附和中共「文化統戰」宣傳,大量轉貼支持統一的微博貼文。

此現象近期也掀起台灣政壇關注,大陸委員會副主委沈有忠5月中赴立法院受質詢時回應,陸委會尊重藝人的商業選擇,但若在敏感時間點(如台灣雙十節、軍事演習期間)、配合特定對象轉發特定內容,例如在微博上轉發中共共青團「台灣一點都不能少」貼文,陸委會將偕同文化部邀請當事人說明案情;若當事人違法屬實,將依《兩岸人民關係條例》第33-1條進行裁處,可處新台幣10萬元至50萬元罰鍰,並可按次連續處罰。

沈有忠表示,目前陸委會設立的紅線有兩條,第一條是言論中明確表達「消滅台灣國家主權、武力統一」等內容,第二條是「破壞自由民主的憲政秩序」。他透露,陸委會已初步鎖定情節較嚴重的20餘名台灣藝人,他們不只轉貼中國官方貼文,甚至公開參加中共政協活動,或曾以口頭方式貶低台灣主權。至於單純祝中國生日快樂、未發表傷害台灣主權言論的藝人是否觸犯相關規定?沈有忠強調「或許令人不舒服,但沒有逾越紅線」。

面對中國展現野心、台灣被動防禦的趨勢,多數尚未受影響的藝文工作者以作品和生活「去政治化」來面對,但中國政府仍不輕放,逐漸要藝文工作者做政治表態,「先確定立場,再決定給不給你中國市場」。

以音樂產業為例,限制出版、限制聽眾接觸、限制通路播放或販售,這是極權政府查封音樂出版的最常見手段。過去音樂流通需仰賴唱片、錄音帶、CD等實體媒介,審查單位可直接介入阻止;如今音樂透過網路迅速傳播,獨裁者不樂見的異議言論也總能找到縫隙開花,當代中國共產黨如何防堵這現象?筆名「因奉」的樂評人陳延碩看見的答案是──讓創作者在政府動手之前自我審查。

由於中國政府長期打壓言論自由,各種「被失蹤」或強迫軟禁的案例不斷上演,這也成為《報導者》本次接觸眾音樂人時,他們共通的擔憂。陳延碩指出,中國端出人身威脅的同時,依然「看似」放行一定程度的創作、演出自由,這就讓音樂人像是被溫水煮青蛙,會卡在一條看不見的紅線前猶豫不決,最後被煮熟時「甚至說不出自己被侵害了什麼」。

作詞人阿睿(化名)透露,目前業界已浮現一現象:

「不少人都已經預設要去中國,光是在企劃階段、還在寫詞或構思時,就會先衡量作品能不能過關。」

雖然仍有不少台灣音樂人試圖在中國「踩線」,可能故意在演奏時不唱出歌詞,或趁表演開始前,播放「未過審」歌曲的伴奏帶,但這兩個方法在阿睿看來,「就算原本想著要去試探底線,一次巡演跑十幾場演唱會下來,也沒力氣做了,趕快演完、賺完錢就好了。」

「再來是,踩線這種事一你講出來就破功了,它們(共產黨)就知道你在幹嘛了,所以大家(台灣音樂人)也不會聊,」阿睿強調,獨立音樂界從未冷感,只是「不知道有什麼方法可以做」。

為了抵抗無形的自我審查浪潮,阿睿經常爭取平衡,要求合作單位說明「某些歌詞為什麼要改?」他也有業界好友會仔細檢查合約,絕不讓「一個中國」出現在合約上。

麻煩也得緊守這條線,因為阿睿擔心,當審查造成沉默之後,中國的文化統戰下一步將爭奪「華語流行音樂」的詮釋權,把台灣、香港納入中國視角的故事中,抹滅兩岸長期互不隸屬的事實,「他們想把聲音奪回來。」

它乍看是個不談政治的音樂節目,香港和澳門卻在樂聲中失去自己的名字。陳延碩強調,音樂界的政治問題經常受眾人忽略,但它著實反映了十年間的兩岸局勢:「就像2015年滅火器靠〈島嶼天光〉拿下金曲獎年度最佳歌曲時,台下一眾港星、中國歌手都還鼓掌道賀,他們還能來參加,現在呢?幾乎都看不到了。」

政治審查如此嚴峻,除了市場考量之外,還有什麼因素吸引台灣樂團繼續前往中國演出?

許多受訪者都提及,中國樂迷非常喜歡請他們在簽名時寫上「自由」兩字。阿睿也坦言,看見中國樂迷求知若渴的樣子,「身為一名創作者,當下你真的會被感動。」

這群台灣音樂人的親身體會並非特例,近來中國網路上最流行的台灣樂團作品之一,竟是「珂拉琪」以白色恐怖時期為背景寫下的〈萬千花蕊慈母悲哀〉。這首歌透過抖音爆紅,在中國的串流音樂平台「網易雲」上累積近3萬則留言、千萬播放數,還有中國網友隱諱地介紹了228事件、鄭南榕等政治敏感字。

珂拉琪雖未曾到過中國演出,卻能靠音樂突破網路長城。一名中國籍的唱片業企劃程宗昊(化名)向《報導者》感嘆:「就像『拍謝少年』的演出現場,台灣年輕人都會揮很多旗子(彩虹旗、台灣獨立旗等),我覺得喜歡搖滾樂的樂迷們都是同樣的,只是出生在了不同的地方。」

畢竟台灣和中國語言相近,資訊流通較方便,如今程宗昊非常擔心,若少了台灣音樂這扇窗,會讓往後的年輕樂迷「看不見這世界真正的模樣」。

曾在2019年遭小粉紅舉報為「台獨分子」,從此不再入境中國的音樂作家馬世芳,是這系列報導中極少數願意具名的受訪者。2019年前,馬世芳常前往中國主持講座,還與中國出版社合作拍攝網路節目,他深度分析音樂,也不避諱談論「音樂背後的政治與時代」,累積了大批粉絲。那些年,他目睹樂迷珍惜現場演出、渴望和台灣音樂人互動,因為「不知道會不會有下一次」。

「開演唱會不就是為了這樣的觀眾而唱嗎?小說不就為這樣的讀者而寫嗎?就算網路上會有一些瘋狂群眾(意指小粉紅),難道你就不聽,你就不唱了嗎?你就不寫了嗎?」馬世芳說,他依然記得那些「眼睛發光的、一張一張的臉」,即便兩岸局勢再動盪,他仍能理解音樂人為何而去。

但不論為市場,或為中國歌迷著想,大批台灣樂團西進一事,如今在音樂界成為「房間裡的大象」,多數人自認有苦難言,他們無法向樂迷說實話,甚至連音樂界的朋友之間也不互相討論此事,因為害怕一開口,怎麼說都是錯,況且「說了又有什麼用?」

拒絕說出「中國台灣」是多數人的底線,他們通常不把去中國的巡演資訊寫在台灣人慣用的Facebook、Instagram上,站在中國舞台上則以「來自台北、來自高雄」等城市名自稱。不過五月天阿信、安溥向中國「示好」後,洪靖已明顯感受到音樂界近來人心惶惶,他直言,若不是被合約綁住,早就想離開中國,「還沒有去過的人,我建議就不要去了吧。」

在洪靖眼中,愈發嚴格的審查政策、要求具有代表性的台灣音樂人表態,不只是共產黨必須穩定內部輿論,「更重要的是讓台灣人閉嘴,當我為了中國市場,在台灣也不敢說話的時候,其實我就成了傷害言論自由、文化統戰的棋子。」這是洪靖謹守底線後仍無法避免的後果。

為了彌補樂迷,安溥在高雄參加「Takao Rock 打狗祭」演出時對著台下滿場抗議樂迷的彩虹旗、政治標語、台灣獨立旗回應:「這個世界很大,我不敢說,每個地方都是一樣的,可是至少在我演出的地方,你可以做你自己。」

阿信則在北京演唱會結束時發文寫道「其實這趟,沒吃烤鴨、沒吃涮羊肉、沒吃燒烤或麻辣」,引發樂迷臆測是否隱晦表態;隨後阿信還帶領五月天前往花蓮,為去年災情嚴重的「403花東大地震」進行免費公益演出,也全額贊助、舉辦了台灣職棒球星周思齊的引退演唱會。

然而,這些措施似乎無法消解樂迷的挫折、憤怒、疑問。馬世芳認為,當一名台灣音樂人捲入和中國相關的政治爭議,大批粉絲常會陷入糾結,既不忍出聲苛責,又不甘繼續支持──這些真正被傷害到感情的樂迷,都是最愛這些音樂和台灣的一群人:

「是中國政權以這種手段造成台灣的擾動和分裂,醞釀了很多的負面情緒,我覺得這才是最糟糕的事。真正最該譴責的,難道不是一天到晚逼人表忠的那個政權嗎?」

別當作這回事從來不存在,馬世芳強調,這是身為一名公眾人物的責任,得接下群眾的回應,不論是喝采或批判。馬世芳指出,去任何國家演出都有代價,歐美可能是昂貴的旅運費,日本或東南亞是語言差異,而「政治」就是選擇中國市場得付出的最大成本。

在這矛盾下,一般人又該如何抉擇?馬世芳也向樂迷喊話:「理解不代表我們就要原諒、放下。」但在失望之餘,請記得曾為一首歌、某位歌手或樂團感動的經驗,那些被啟發的瞬間是一份源自音樂的贈禮,「依舊是很珍貴的,依舊是真實的。」

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。