跟唱紅色主旋律?台灣獨立樂團西進中國的靈魂拷問

2025.5.21 最後更新

在大眾眼中,搖滾樂團和創作歌手應是一種「更真誠」的演出形式,這些從地下走入主流的獨立音樂人曾經引領台灣社會變遷,他們的詞曲反映現實社會,為青年世代譜下心情,也經常和社會運動並肩同行。而這些歌聲也在流行音樂之後,近十年間吹進中國,讓「聽團」躍為台灣與中國年輕人的熱門娛樂和窺探世界的窗。

台灣主流音樂人早在1990年代進入中國表演,2010年後獨立樂團、創作歌手也陸續進入中國演出。這群新世代的台灣音樂人在中國數以千萬人計的廣大樂迷市場中,接觸了「牆內」渴望自由的人們,試著用作品對話;當中國的主辦單位提供充足預算、大量演出機會,這群音樂人的技術也因此更上一層樓。於是2019年開始,前往中國舉辦演唱會的台灣音樂人之中,演出數量的榜首清一色是獨立樂團、創作型歌手。

但隨中國共產黨加強管制藝文產業,緊縮言論自由,政治與認同的加劇審查,已成為台灣表演者在中國市場發展的陰影。最早從主流歌手和演員開始,不少早已深耕中國多年的台灣藝人便積極附和中共「文化統戰」宣傳,大量轉貼支持兩岸統一的微博貼文,並掀起台灣政府的關注和回應。

緊接著是象徵自由和叛逆的樂團和創作歌手們近年來也相繼跟進「紅色主旋律」,台灣音樂圈瀰漫一種高壓氣氛,他們開始思考表演時是否向中國政府「示好」?試圖在商業和政治壓力夾殺中尋找縫隙,更擔憂著類似五月天或安溥事件的政治壓力來臨,「什麼時候輪到我」,屆時又該如何拆彈?

中國的政治紅線是何時開始,又如何落在獨立音樂產業和創作者身上?表演前的審批機制有多細緻?聊天與串場內容如何被審核?「上台前一刻被要求承認中國台灣」是怎樣的過程?舞台上坐著一位「文化老師」又是在監督什麼?

這些審查措施,在不同獨立音樂人身上,有些滋養成巨大的沉默,有人說自己痛苦於長成共產黨希望的模樣;有人充滿危機意識地看待每份簽下的合約,試著在演出時找到不必跟唱「主旋律」的縫隙。面對中國有形和無形的各種審查機制,受訪者們一致認為,台灣音樂圈像是陷入困頓,沒有人指出房間裡的大象,就依照各自的體感低調行事,但也因此沒有經驗的分享學習,處於更容易各自被擊破的狀態。

透過中國累積資本與經驗的音樂工作者,如何在中國的政治時局下自保?在中國市場是否真的「不唱『紅』就拉黑」?走入極度競爭的台灣樂團、創作歌手,除了「西進」外,還有什麼可能?

監製|李雪莉

文字|許詩愷

共同採訪|李雪莉、謝馥伊

攝影|黃世澤

PM|古芹

封面插畫|江世民

內頁插畫與設計|黃禹禛、江世民

聲音工程|賴育辰

文稿編輯|張詩芸

社群編輯|林彥伶、陳思樺

如何低調而不低頭?當「政治紅線」成為台灣樂團進軍中國的隱形成本

檯面上是開心的演唱會演出,檯面下卻是一場看不見的煙硝。擔心「這次平安離開,下次呢?」的馬特並非特例,本次《報導者》約訪數十位音樂產業人士,他們對中國政府劃…

2025.5.21

音樂人為何西進?台灣市場的「飽和」危機與轉機

近年台灣音樂界競爭愈趨激烈,音樂製作成本和行銷花費都大幅增加,否則不易被聽見。為了拓展市場,旅運費成本低、語言相通、樂迷基數又龐大的中國,自然成為不少人內…

2025.5.21

4位音樂工作者的自白:跨足中國,我能說服自己、把握底線、不傷粉絲嗎?

「現在的演出者之間,只要你還打算去、還沒被中國封殺,幾乎不會有人想聊『去中國』這件事的心情,以及它對我們身為台灣人的意義是什麼?」那麼,我們試著開始聊吧─…

2025.5.21

專訪馬世芳:曾被中國人舉報的時代見證者,想送給台灣音樂人和樂迷的話

「所有的傷痛、心碎,感受被背叛,都是非常真實的。為什麼會這麼痛,這麼難過?因為他們曾經給過你那麼珍貴的禮贈。要記住這個感覺,假如你決定從此棄追,覺得這個人…

2025.5.21

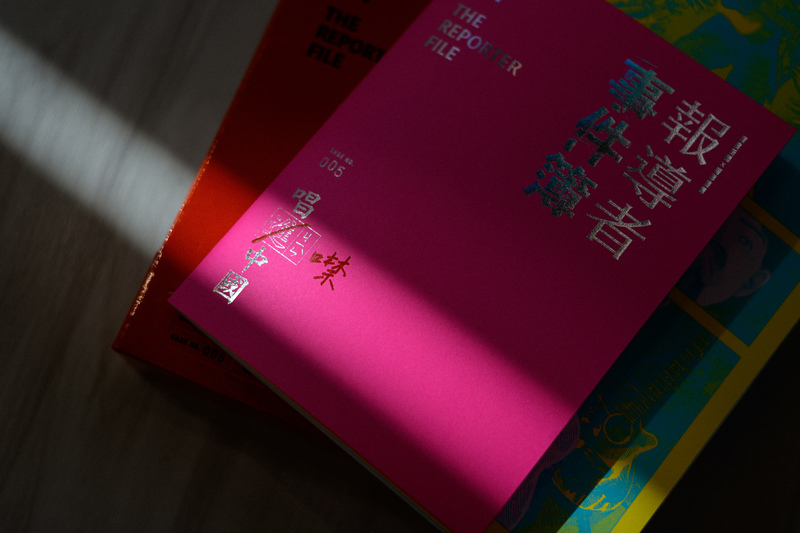

音樂、極權與我們的感知力

在中國,「音樂歸音樂」似乎是不可能的悖論。《報導者事件簿005:唱進/噤中國》裡,我們團隊與漫畫家高妍,希望以冷靜和溫暖的筆觸處理台灣音樂工作者以至於更多人,…

2026.2.3

唱進/噤中國

本篇報導漫畫改編自受訪者親身經驗、記者訪談內容與採訪見聞:走進中國市場的台灣樂團與創作歌手,正如何在政治壓力下自保?深愛他們的樂迷,又該以什麼方法理解?

2026.2.10

看見改變

看見改變

即時追蹤最新報導

開啟文章推播功能得到報導者第一手消息!

開啟通知

即時追蹤最新報導

開啟文章推播功能得到報導者第一手消息!

開啟通知