中國音樂市場是個不透明的隱形牢籠,政策、法規之外,還有更多人治的判斷。為了理解音樂人前往中國演出的風險和抉擇幕後,《報導者》採訪樂團成員、創作歌手、經紀人、硬體工程師,試圖描繪出他們的求生之道。創作者如何面對文化審查?在極權管理下,他們用什麼方式自保?如何最低限度的維護底線──盡力不傷害自己,以及粉絲的心?

以下是4位受訪者的第一人稱自述。

早在十年前,某樂團主唱洪靖(化名)就去過中國表演,當時他興奮發現「牆內」原來有那麼多歌迷,洪靖渴望用自己的聲音和創作感動觀眾,和他們一起在Live現場追求共鳴、互相療癒。

那曾經是洪靖最愛的事,現在卻成了痛苦來源。當中國政府對言論自由、創作自由的控制力道日漸緊縮,愈來愈多同樣來自台灣的樂壇前輩被迫表態,洪靖既無法逃離中國市場、無法拋下那些期待他唱出一點自由的中國樂迷,也難以向台灣觀眾澄清「我沒有變」。

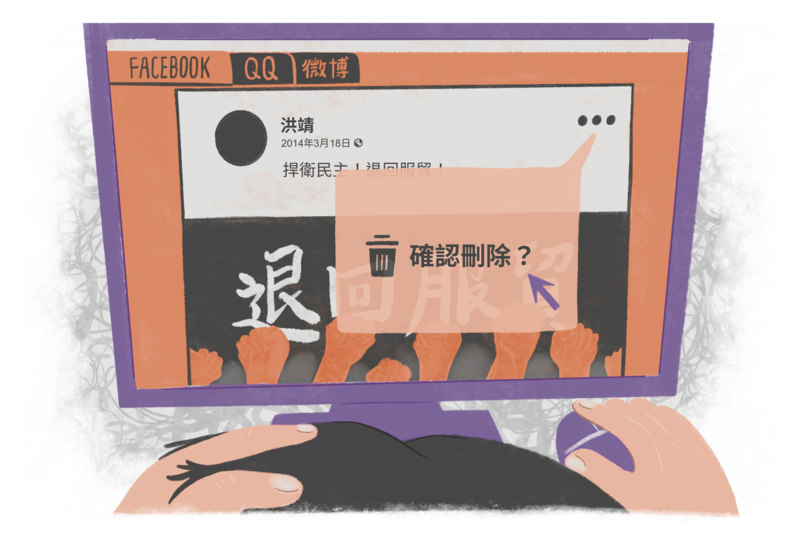

面對各種矛盾夾攻,洪靖刪掉自己十年前在Facebook上聲援社會運動的貼文,不再公開發表任何言論。接受《報導者》採訪當天,他沮喪地說:「我成了共產黨希望我們長成的樣子。」

安溥和阿信都被迫向中國示好之後,我覺得大家(音樂人)變得很小心,整個業界的氣氛是大家都明白不能亂來,而且也不只歌手,彈樂器的樂手或幕後工作人員都擔心自己也可能影響到工作夥伴,大家更謹慎了。

但後來我慢慢發現,我竟然連回台灣表演時都不太說話了。我竟然被影響到這個程度。

除了說話,我們的外表和穿搭也受限制,這幾年中國政府端出很多禁令,像是表演時台下不能揮彩虹旗,音樂人在音樂祭或電視上不能露出刺青,有些場合連耳環都不能帶。

雖然只有上台前會被監督,下了台就沒人管我,其實在當下妥協就好;但我覺得最討厭的是,以前中國那方的製作團隊、審查單位要求我配合這些禁令,我會超抵抗的,一直不想配合,現在的我卻是「你們不用說,我自己就會拿掉」。

這是讓我最恨他們的地方,他們竟然把我變成這樣子,成了共產黨希望我們長成的樣子,很痛苦。

COVID-19疫情之前還有機會認識一些當地的朋友,他們也一樣喜歡搖滾樂,和我們喜歡一樣的電影、小說,他們甚至比我們更討厭共產黨──以前大家敢聊這些事,現在已經不可能了。疫情封控再加上習近平取消自己的任期限制後,他們變得什麼都不敢說,大家都有默契不再談政治。

這些中國朋友通常以「潤」(Run)出去為目標,大家都在想辦法存錢,存到錢就快跑,但沒幾個人跑成功。因為你在存錢的過程中會被馴化,要賺錢就得配合共產黨那一套,到後來有了公司、朋友、家人,擔心他們受害,就被綁死了。

像我們樂團剛開始會去中國時,審查其實沒那麼嚴格,很多小型Live House都還滿叛逆、滿酷的;尤其是音樂節,當地樂迷比台灣人瘋狂太多,觀眾會揮舞數十面不同城市的大旗,來自各省的北漂族們就在大旗下聚集,和陌生的同鄉人相聚狂歡,瘋狂放煙火。

但現在音樂節台下會被欄杆圍成很多圈,每個小區域之間不能互通,我們從台上往下看就像是豬籠一樣;不只是壓抑,某些城市甚至有禁酒令,剝奪你最後一點隨性的因子。

所以我西進中國的過程,等於是沒有意識地繼續往下走,中國演出的場次就漸漸變多、認識新朋友、也會和一些當地的工作人員固定合作,結果我還沒來得及察覺風險,就陷入「養套殺」的陷阱裡。

我很想逃跑,不再去中國表演,但至少要先把手上的合約走完,也希望能幫那些常配合的工作人員找到其他出路,可能引薦給其他還想留在那發展的台灣團吧。我自己的樂團已經到其他國家探路,尋找新的市場機會。

而且我最近有一個體悟。去年台灣體育表現很好,奧運有金牌,棒球還拿世界冠軍,我超開心,超爽的,可是我不能在社群媒體上公開發文慶祝,而且看到球員在場上一直試圖想展現自己來自台灣,媒體採訪都說自己是台灣人,我好羨慕。

但我們哪可以講呢?我們半個屁都不敢放,超悲哀的。

歌手黃昱瑋(化名)寫下的歌詞從不避諱對自由、理想的渴望,並擅長用隱喻傳達思想,也因為其作品總帶著「模稜兩可」的特色吸引人解讀,黃昱瑋在中國擁有大批鐵粉,他們把期許寄託在黃昱瑋看似安全的字裡行間,砌成窺探牆外的一扇窗。

「會去中國不等於低頭,畢竟那裡真的有我的歌迷」──這是黃昱瑋對《報導者》反覆強調的立場。他從未在檯面上對政治表態,還會親自檢查每一則社群貼文,隨時做好風險管理,不想留下任何可能被中國政府要求低頭的把柄,為了「不背棄任何歌迷的期待」。

我們這行基本上就是賺快錢,趁著剛出道、在市場上還有新鮮感,趁著年輕還有力氣跑巡迴的時候先賺一筆再說,很少有人能長遠規劃未來。所以在談論「去中國」這件事情時,大家首先想到的通常不是政治風險,而是檔期。

為什麼經常有演出者遇到身心狀況?因為這產業真的不允許你喘息,你的確會焦慮,尤其你不知道下星期、下個月有沒有工作?沒有的話該怎麼辦?只好有機會就賺,趁自己還「被需要時」趕快賺。

台灣的音樂環境以前被大唱片公司主導,現在因為政府補助變多,一些年輕的音樂人比較能活下來,也有大批新樂迷開始聽獨立音樂,所以作品總數是變多的。我覺得台灣音樂以整個亞洲來講是最多元的,外國人會覺得我們好棒,台灣有很多類型的樂團,政府很支持這些藝文發展。

但是我說真的,其實群眾基礎沒有變大,而且分眾變得很細瑣,各類型的音樂都很難累積夠多的消費者。在這同時,大概2017、2018年開始,中國那邊的主辦單位發現台灣獨立樂團、非主流音樂人在中國的文青界非常有票房,所以新的市場就起來了,當代的台灣音樂人都因此想要去中國試試看。

大家一去就是演非常多場,在各地的Live House或音樂節巡迴,就算一場的收入可能沒有台灣多,但去一趟可以連演很多場啊,而且可以去各個城市接觸不同的群眾。其實這些樂團、歌手很需要靠著大量巡演的經驗,培養自己的技藝和職業心態,這在台灣沒有機會,可能台北高雄各一場就辦完了,有時連票都賣不光。

至於為什麼那麼多人要去參加音樂實境秀、選秀節目?你知道那有多誘人嗎?因為人口基數真的差太多,只要上節目後粉絲量有衝一下,網路聲量起來了,代言和演出機會就跟著來了。中國那麼大,你就算哪天不紅了,從一線掉到二線,你還是可以一路唱到三四線城市。

在這些因素交雜下,很多人就把思考的責任交給主辦單位、交給公司去決定,反正我人到場,上台表演就好了,不用煩惱那麼多。

現在的演出者之間,只要你還打算去、還沒被中國封殺,幾乎不會有人想聊「去中國」這件事的心情,以及它對我們身為一名台灣人的意義又是什麼?

大家就各自去、各自發展,或者完全遵守合約安排。所有音樂人最常見的心態是「我不想要討論政治的東西」,你知道誰很常討論政治,大家盡量不要跟他出去玩,因為大家都怕惹麻煩。

至於某些已經在中國,卻對於政治毫無警覺的音樂人,他應該要好好思考一下自己的無知,但就像我一開始講的,因為這個產業發展太快了,他可能也沒時間自我養成。

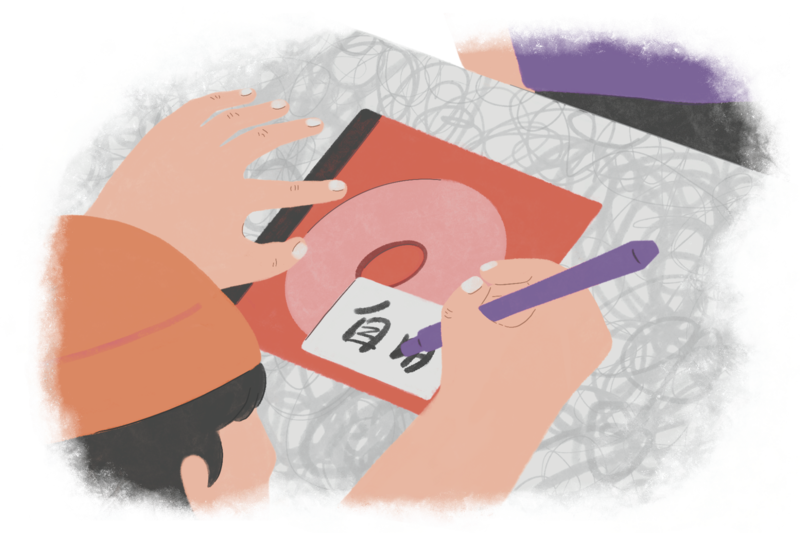

對我而言,去中國還有另一個誘因是,你會很明確看到中國樂迷的模樣。我在那邊辦簽名活動的時候,很多人要求我幫他寫上「自由」──那瞬間你會感動的啊,你知道那裡有群人了解你的作品,和你有一樣的盼望,但他們平常說不出口。

為了保護這些人,還有和我一起工作的夥伴,我會非常小心檢查自己的用字遣詞,不說出傷害任何人的話。你要思考到身為一個音樂人,你的工作任務是什麼?沒有別的,就是乘載這批粉絲的情感。

雖然我一直都不那麼紅,粉絲也沒有那麼多,但我知道有群人支持我很久,不管在台灣或中國,我的確影響了某些族群,讓歌迷開始願意了解某些議題,我不可以背叛他們。

樂團經紀人林佳臻(化名)2023到2024年的生活像是旅遊部落客,手機裡塞滿中國大江南北風光,但身為經紀人,那些照片和短影音裡沒有她自己的身影,都是旗下藝人要po在微博上的素材。

長年隨著一批台灣樂團西進中國,如今林佳臻能背出的中國城市名已比台灣22縣市還多,她卻從未在同一座城市停留超過一週,每個地方只待上2到3天,表演完就走,這個月帶完A樂團巡迴、下個月又換B樂團要登上音樂祭。她經常被中國樂迷的熱情和理解感動,卻仍舊思考著,不知道什麼時候可以別再去。

中國樂迷的瘋狂程度是:我們今天在四川成都辦表演,後天在南京,下週末在天津,常常看到同一批人每場都來,會私訊我們說「我每天努力上班就是為了存錢,飛到各個城市陪你們巡迴」,他們會把這些樂團的歌當成精神糧食,甚至是暫時忘卻生活壓力的一種慰藉。

藝術家們很渴望得到這種共鳴,我持續待在這個產業也是為了這瞬間。我和我的藝人私底下聊過,滿多時候他們都會因此矛盾,因為和樂迷互動開心,又因為「有些話我不能講」而痛苦,我沒辦法給你們(中國樂迷)全部的我。

音樂背後畢竟有意識形態和文化,很多中國人聽台灣樂團,其實都知道我的藝人們說過什麼,是什麼政治立場。但你從台灣去看中國的社群媒體,幾乎看不到這些聽眾,因為他們無法公開留言,寫了也會被中國政府封號或刪除,所以我們能看到的是一批又一批偏激的小粉紅;我深入中國巡迴之後才知道,我過去誤以為中國人總是潛在的小粉紅,其實這是很單薄的認知。

我也遇過在現場演出時,某個團唱到某首歌,台下就趁機喊了些政治口號,但喊個兩三句後大家就安靜了,因為再下去公安就要來了。

大家有話不戳破,我覺得這是一種很特別的默契。在中國的很多時候我會感到一股糾結,因為你發現──不管是普通樂迷,或者我們熟一點的當地工作人員,他們真的很想聊一些話題,你也真的很想講,但我們都知道,不能。

究竟我們帶給中國樂迷的東西是⋯⋯觸發他們的另一種認知嗎?當因為喜歡音樂,開始翻牆、了解更多牆外資訊後,他們仍然生活在他們的祖國,這種矛盾是好的嗎?還是乾脆⋯⋯這輩子都不要知道外面的世界和政治怎麼了,說不定會過得更快樂?我想我沒有資格做定論,但我常常想起這些事。

不過煩惱歸煩惱、渴望歸渴望,我們每次前往中國時還是會擔心:在中國的社會環境下,如果某天不小心說錯話了,這些粉絲會不會突然變成民族主義者來進攻?會不會其實早就有人埋伏在微信的歌迷群組裡,每天在截圖搜集大家的發言,等著哪天要發動檢舉?我甚至無法確認,這種恐懼是我的臆測?還是真實存在?畢竟共產黨現在做的事情,就是逼最大咖的藝人表態,它們只要先開了第一槍,其他中小型樂團會不自覺開始害怕、自我審查。

它們不用進一步做任何事,我們回到台灣就變安靜了,根本不必限制我們能否入境,我們出發前就自己先縮手了,台灣樂迷還會吵成一團。

以前台灣音樂人為了在中國上台表演,最常見的行為是主動改掉敏感歌詞。現在某些省的機構竟然會翻牆找出「繁體中文版的原詞」,看音樂人改掉什麼,如果原詞有問題,還是會ban(刪)掉。

我帶過的某組藝人還試過另一作法,他們常趁進場、散場的時候播「沒有通過審查的曲子」,不過播的是無人聲、純伴奏的版本。這種「小踩線」對審查機構而言無傷大雅,樂團也能測試目前是否被中國官方盯上。但我個人覺得這很病態,只是我們想要在共產黨的框架底下,交出一個可以過關、說服自己的成績單,大家多半是苦中作樂。

所以現在的台灣團,只要稍微有點台派背景,曾經支持學運、社運,大家就是在等哪一天會爆,爆了就跟中國市場說bye-bye。大家都像在踩地雷,反正不知道哪一次會是最後一次,所以還能去賺錢的時候,就快去吧。

與舞台上被聚光燈籠罩的歌手相比,沒有樂迷會多看隱身在黑色布簾後的音響工程師肯尼(化名)一眼,但再厲害的音樂人都需要工作人員提供技術,音符才能被記錄、播放、傳唱。

肯尼的生計仰賴公司接案,他甚至被要求過錄製統戰節目,內心糾結不已。而在歌手登台前後,這群來自台灣的工作人員和中國技師的接觸時間更長,肯尼總是提防著自己說錯話傷了團隊,卻也在這過程中,結交了不少中國知音。

如此矛盾求生多年後,他終於找到和憤怒共存的方法。

某次出差,我有個朋友在中國某機場轉機時遇到地勤刁難,對方的態度和效率都很差,害他差點趕不上飛機去測試下一場演唱會的硬體設備;我朋友忍不住在「Facebook」發文抱怨,這篇動態卻被不明人士截圖轉貼到「微博」,當天晚上他馬上被中國網友肉搜,超可怕。

後來,這位朋友被迫退出那場巡迴的幕後團隊。他還在有接其他音樂人的案子,但就是暫時保持低調,得先關掉Facebook一陣子,也幸好事情被壓下來了。

另一個相反案例是,我曾經在某個設備很簡陋的場館裡,負責處理某藝人的演唱會,因為場地的先天限制,那天很多聲音和燈光細節都沒呈現到位,結束後有樂迷在小紅書上抱怨主辦單位很沒誠意。結果才過了一個晚上,當地和我們合作的中國廠商就回報說:「沒關係,我們已經在管控言論了,不會讓這個評論擴散出去。」

超瞎,真的很可怕,為什麼我朋友的個人動態會從牆外的Facebook傳到牆內的微博,另一起爭議就能輕易「靠關係」壓下來?從這兩次經驗後我就知道,中國真正是個人治社會,有關係就是沒關係。

2022年我去了中國出差20幾次,2023和2024年大概各40次,我自認為是個堅定的台灣本土派支持者,所以我經常身陷矛盾中。我畢竟得接案,沒有對業主分配任務說不的權利,可能前一天我在做政府補助的活動,隔天就要飛到中國;最妙的是2023年底我接了不少台灣政黨的造勢晚會,同時又一邊在錄製統戰節目。

長年跑中國工作,自我認同和現實生活必然會分裂。我曾經不想再思考政治,放下我個人的一些喜好、國族立場,乖乖上班,當個聽公司命令養家糊口的社畜就好。

但欺騙自己久了,有時候搭機飛回台灣的路上我還是會問自己,怎麼有辦法如此生活?即使說服自己該習慣了,內心的衝突還是會不斷發生、更新,它無法在短期內整合,我都是出差結束後,才有空回想一下最近發生了什麼?我看到哪些難以認同的事情?試著讓自己平衡一點。

像安溥那件事,我無法接受「音樂歸音樂,政治歸政治」這種話,樂迷生氣去留言很合理,但我也可以理解她的選擇。畢竟安溥以前被封殺,重返中國市場需要更多努力,她現在的團隊得不斷地試探,我猜最後一定是在辦專場演唱會之前,遇到政治壓力上一個過不去的檻,只好被迫表態。

我現在的答案就是,我要去看待每個人的獨特性,盡力不用刻板印象、用單一視角看待我眼前的人事物。尤其當你和一群非常有熱情,想要幫助音樂人的同事一起工作,其實不用特別區分是台灣人或中國人。

不過我想分享一件很好笑的事。剛開始勤跑中國的時候,我曾經遇到一個移居上海的台灣人,他也是某廠牌的員工,那次演唱會我們被分在飯店同一房,晚上他就劈哩啪啦和我分享中國多好,「你要來大陸住啊,大陸最缺乏你們這種有經驗的工程人員,你不要那麼笨,被台灣政府洗腦了。」

那瞬間我真的嚇到,哇靠,我第一次在中國和人討論政治,因為沒有中國人敢聊這件事情,結果是一個台灣人向我宣揚祖國光輝。

如今過了好多年,和一些同業中國人真的變成朋友後,我知道他們和我一樣喜歡音樂,支持相同的價值觀,我從來沒遇過任何一個中國朋友跟我說:你看,共產黨多好、多自由。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。