精選書摘

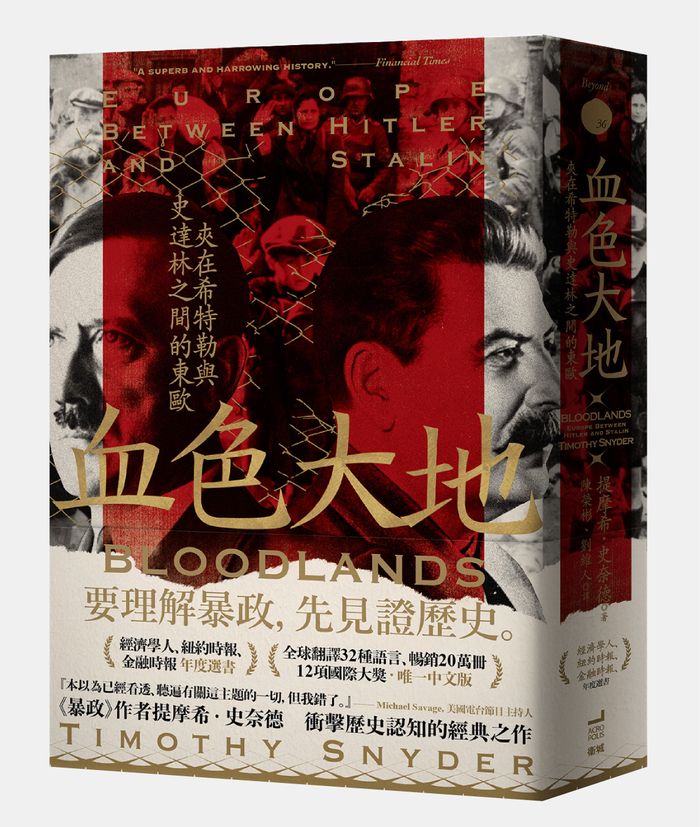

本文為《血色大地:夾在希特勒與史達林之間的東歐》導讀,經衛城出版授權刊登,文內小標經《報導者》編輯所改寫。

希特勒與史達林是20世紀最臭名昭著的獨裁者,人們提到他倆極權暴行,總會先想到猶太大屠殺與古拉格集中營,但受害者不只如此,更黑暗的暴行還未昭彰──烏克蘭大饑荒、史達林恐怖大整肅、戰俘滅絕、兩大政權刻意實施的餓死政策與報復行動,以及二戰後國界變更後的雙重占領與族群清洗。

本書中所稱的「血色大地」包括今天的俄羅斯西部、白羅斯、波羅的海三國、波蘭與烏克蘭,這裡是納粹與蘇聯兩大獨裁者野心交會之處,也是1,400萬東歐平民的家鄉與遭到蓄意謀害的葬身之處。

耶魯大學歷史學系講座教授、作者提摩希.史奈德(Timothy Snyder)能閱讀10種歐洲語言,在本書中運用了16處檔案資料,跳脫民族主義藩籬,從跨國視野完整檢視兩大獨裁政權的殺戮政策與動機,改寫我們對大屠殺地理與時間範疇的歷史認知。更特別關注受害者留下的證詞,無論是往返書信、刻在教堂牆上的異國文字、被丟出列車外的紙條,或是屍身上的日記,藉此還原歷史上受害者遇難的真相。

政治大學政治系副教授葉浩在導讀中指出,「史奈德的跨國史書寫不僅是一種針對當時主流史學方法以及政治理論的挑戰,更是對於猶太大屠殺之外的受難者之關切。」而理解這片血色大地過去的苦難,在俄羅斯對烏克蘭侵略的此刻,有著歷史見證的意義。

一個國家,被人們稱為是所有冷酷的怪獸之中最為冷酷無情的。他還會冷酷地說謊。這就是從他的嘴裡爬出來的謊話:「我,國家,就是民族。」 ──尼采,《查拉圖斯特拉如是說》

澳洲作家托馬斯.肯尼利(Thomas Keneally)的真人真事改編小說《辛德勒的方舟》(Schindler’s Ark)在1982年出版後立即獲得當年的布克獎,書中描述德國商人辛德勒如何開工廠雇用波蘭猶太人,並以各種方式不讓他們被運送到奧斯威辛集中營。這則故事最後在1993年從紙張躍上大銀幕,成為贏得7項奧斯卡金像獎的《辛德勒的名單》。電影以一群當年獲救的工廠工人在辛德勒墓碑上放石頭致意作為結尾,而最後字幕則說明,上映當時存活的波蘭猶太人人數不足4,000。

辛德勒其實是一位納粹黨員。他的故事值得訴說之處,不僅在於一千多位猶太人獲救的故事,更是關於納粹黨員的內心亦有掙扎,集中營之外也有史冊不曾記載的死傷。事實上,當年也有其他為數不少的正義之士憑一己之力去拯救猶太人,他們的英雄事蹟與無名的死者同樣不曾被歷史學家大書特書,也因此未能進入大眾的認知或集體記憶之中。

《血色大地》(Bloodlands)也是一本關於納粹屠殺猶太人的書。作為成千上萬以此為主題的史書、小說、回憶錄等各種文類當中的一本,它的獨特之處在於:作者史奈德(Timothy Snyder)想把人們的目光從納粹德國、集中營乃至奧斯威辛的毒氣室轉移到二戰的戰場和集中營之外的地方,並把焦點從德國擴大到烏克蘭、波蘭、波羅的海國家以及白羅斯等東歐地區,且罪魁禍首不是希特勒(Adolf Hitler)一人或在他底下的納粹政權,而還有史達林(Joseph Stalin)及其領導的蘇維埃政權。

相較於二戰以來的西方歷史研究主流,傾向把納粹政權與蘇聯政權當作兩個不同主題來研究,且研究已經做到了相當微觀的程度,生怕疏漏的學者們幾乎是拿著顯微鏡在記錄細節,史奈德則是採取了廣角鏡頭的視角來觀看兩者,於是看到了納粹大屠殺和蘇聯大清洗其實不是發生於不同歷史脈絡的兩個不同故事,而是同一則故事的兩個情節。不僅如此,「血色大地」作為一個史奈德創造的術語所指涉的不單是地理範圍,也包括了一段特定的時間。其開始是史達林因為擔憂烏克蘭境內抗俄勢力而故意採取政策餓死300多萬人的「蘇聯大饑荒」(Soviet famines, 1932-1933),結束點則是戰敗的納粹德軍最後在1945年撤出波蘭與白羅斯佔領地區時,對當地超過70萬人的報復性射殺。

從前述開始到結束的兩個時間點來看,我們知道本書把學者通常分工研究的納粹極權主義與蘇聯共產極權置於更大的歷史脈絡來看待,而這脈絡事實上也可被理解為德國與俄羅斯兩國在一次大戰結束後的新地緣政治格局底下的彼此競爭。值得注意的是,史奈德強調這兩個亟欲擺脫戰敗或落後地位的新興帝國,在奮進過程中所信奉的並非是源於18世紀英法兩國的啟蒙運動(Enlightenment)及其現代進步史觀,亦即相信人類可藉由科學、理性的發展,在政治、經濟和社會上臻至理想境界的理念;相反,希特勒和史達林他們擁抱的是一種來自19世紀的達爾文主義世界觀,也就是把國際舞台視為不同民族之間的生存競爭場域,不但優勝劣敗是必然,敗者甚至會遭致徹底的毀滅。

史奈德以「達爾文主義」一詞來描述前述國際觀。事實上,這正是英國社會學家史賓賽(Herbert Spencer)所說的「社會達爾文主義」(Social Darwinism)。儘管達爾文本人對演化論能否直接套用於社會或國家一直存疑,但這種「達爾文式進步史觀」的確對亟欲爭取世界地位的後進帝國如德國和俄羅斯,乃至20世紀初的美國、日本與中國,都產生過相當重大且深遠的影響,甚至在現今依然作祟──而這也是本書的洞見之一。由於希特勒根本不是啟蒙與進步的信徒,史奈德便反對任何嘗試以「現代性」(modernity)來詮釋納粹與法西斯崛起的作法,尤其是漢娜.鄂蘭(Hannah Arendt)所提出的「原子化社會」之說:人類社會在現代化的過程之中不斷地引發人與人的各種疏離,不但導致了彼此在工廠或市場中可以隨時被互換或取代,某些人甚至成了資本家或政權眼中的所謂的「多餘之人」(superfluous man),最終導致了「極權主義」(totalitarianism)。理解史奈德反對這種說法,我們便能開始理解史奈德在本書結語所說的這一段話:

也許,納粹與蘇聯大屠殺正如同鄂蘭所主張,是現代社會更深層次失序而產生的表徵。但在我們用如此理論性的方式來針對現代性或其他問題進行總結以前,我們必須了解在猶太大屠殺事件中,還有更普遍地在血色大地上,實際上到底發生了什麼事。就目前而言,關於歐洲大屠殺時代的理解還是太過理論化,也蘊藏太多誤解了。

毫無疑問,對史奈德來說,及至《血色大地》於2010年出版以前那汗牛充棟的納粹大屠殺與蘇聯極權主義相關研究和主張,不僅「太過理論化」,也「太多誤解」。而本書正是為了同時挑戰那些政治理論和歷史詮釋才寫的學術著作。

欲進一步理解史奈德的前述判斷以及他為本書設定的主旨,我們有必要多了解一些他的學術背景。首先,他對東歐的興趣始於就讀美國布朗大學時期發生的「1989年系列革命」(Revolutions of 1989,在台灣常稱之為「蘇東波」、「東歐劇變」或「東歐民主化」),這一連串的事件讓他不再認為德國與蘇聯乃至冷戰是最值得研究的主題,也讓他從PPE(亦即「哲學、政治、經濟」三科合讀的學程,源自牛津大學在1919年的跨學科創舉)轉向歷史研究,甚至決定到牛津攻讀歷史博士,最後以波蘭政治哲學家克勞茨(Kazimierz Kelles-Krauz)為主題撰寫論文。再者,史奈德在英國留學期間充分利用了歐盟的交換計畫,不但多次遊歷了東歐,也學習多國語言。因此,當他在26歲取得博士學位時已通曉10國語言,能直接閱讀東歐各國的一手資料與文獻。第三,也是最重要的一點,博士畢業那一年,史奈德在《紐約書評》(New York Review of Books)讀到著名英國史家戴維斯(Norman Davies)一篇題為「歐洲與被誤解的勝利」(The Misunderstood Victory in Europe, 1995)的文章,繼而決定致力於猶太大屠殺的研究。戴維斯在此強烈主張,二戰期間死傷人數最多的是烏克蘭人,至少就平民的死亡人數而言。

就某程度而言,本書即是史奈德善用了前述跨領域研究方法與多國語言能力來回應戴維斯的主張。他大抵延續了戴維斯的論點並堅稱:如果從平民死傷的角度來看,二戰根本就是一場東歐人的戰爭。不過,他比任何人更細膩地深化了此一論點,且藉此反駁鄂蘭等政治思想家們試圖從這一段歷史當中萃取出一個抽象理論的企圖。

換言之,以一般性理由不能完整解釋任何特定的具體事件,就像告訴某人「三對夫妻有一對會離婚」並沒辦法讓他理解為何此婚姻危機會在此時此刻降臨到他的頭上。唯有扎扎實實的歷史研究才能提供完整回答。以作者原本最關切的「猶太大屠殺之起源」為例,要真正說明為何那樣的事會出現在東歐、且發生在那個時候,就必須回到歷史的細節當中尋找答案。史奈德的答案在本書第六章:德軍在1941年進攻蘇聯所遭致的挫敗,讓納粹親衛隊領袖希姆萊(Heinrich Himmler)想藉屠殺猶太人來取得某種形式的勝利。

史奈德的判斷是基於底下的歷史細節:希特勒入侵蘇聯是為了達成四個目標:

- 幾星期之內徹底摧毀蘇聯。

- 執行「東方總計畫」(Generalplan Ost)將蘇聯西邊領土納為殖民地。

- 以政策釀造饑荒,預計在數個月之內餓死3,000萬人。

- 完成「最終解決方案」(Final Solution),讓歐洲的猶太人從人間蒸發。

如此一來,歷史細節的證據提出,才是硬道理。唯有以歷史證據確立希特勒的前述四大目標,才能對於納粹德國為何背棄了1939年簽訂的「德蘇互不侵犯條約」(Molotov-Ribbentrop Pact),以及為何對猶太人進行了大屠殺,提供一個完整的因果「解釋」(explanation)。更重要的是,既然蘇聯與德國的互動,本身足以解釋了猶太大屠殺為何會發生,抽象的政治理論似乎是一種多餘,即使我們可以承認那類理論的確也提供了一些訊息,有助於了解具體歷史脈絡的社會與政治條件。

當然,前述關於希姆萊個人意圖以及其作為的意義──亦即在其他計畫皆不可能實現的情境底下,採取了最能成功且為不讓納粹政權顏面盡失的方案──則是一種「詮釋」(interpretation),且這是關乎個人層次的一種歷史詮釋。史奈德在這方面的造詣早在他就讀博士期間展現出來。他的第一本專書《國族主義、馬克思主義,以及現代中歐》(Nationalism, Marxism, and Modern Central Europe)正是以博士論文修改而成的個人傳記,且為他取得了耶魯大學的史學講座教授一職。撰寫《血色大地》以前,他還在2003年出版了《民族的重建:波蘭、烏克蘭、立陶宛、白羅斯1569-1999》(The Reconstruction of Nations),以及另外兩本傳記《來自一場祕密戰爭的素描》(Sketches from a Secret War)和《紅色王子》(The Red Prince)分別關於致力於解放烏克蘭的波蘭畫家兼政治家約瑟夫斯基(Henryk Józewski),及本身承襲多國語言、文化和身分認同的哈布斯堡威廉大公(Archduke Wilhelm von Habsburg)。

不論是本書或史奈德在此前出版的3本書,主題或主角都涉及了不只一個中、東歐國家的政治史與文化脈絡,且書寫所需的材料來自多國語言的文獻與檔案。來自跨學科背景的史奈德能說5國語言又能讀10國語言,這些主題當然最能突顯出他的學術優勢。不過,對他來說,關於一個國家的歷史研究,本來就不該在取材上囿於單一語言,視野上更不該從特定民族的角度出發。不意外,他的著作幾乎都稱得上「跨國史」(transnational history)研究。

跨國史源自於上世紀1990年代的史學方法爭論,其基本主張即是史奈德的前述主張。《血色大地》事實上是史學界公認的此一史學方法的代表作,經常讓人與目前任教於美國哥倫比亞大學的英國史家馬佐爾(Mark Mazower)的《黑暗大陸:20世紀的歐洲》(Dark Continent)相提並論。不過,相較於許多人將此理解為一種「從民族國家拯救歷史」(Rescuing History from the Nation)的企圖(口號來自現任新加坡國立大學教授杜贊奇 [Prasenjit Duara] 以此為書名的著作,該書主旨在於如何才能好好研究現代中國史),展現於史奈德著作中的想法其實略為複雜一些,更接近本文開頭引用的尼采。

進一步解釋,那一段話是出自題為「新偶像」的一節。尼采提醒我們現代國家的當權者如何使用詭計來填補上帝死後的空位,一方面以滿口謊言把領土之內的人民塑造成一個「民族」,一方面則藉此以愛國主義悄悄地取代傳統的基督教倫理,成了人民必須培養的最高道德。尼采認為這樣的「民族國家」不但摧毀了真正的民族及其文化與歷史,並且竊走了原先不屬於它的各種文化成就。這當然意味著現代國家透過課本與媒體所講述的「歷史」,根本形同虛構,因此唯有打破「國族」的眼鏡才能讓人看到真正的歷史。《血色大地》的確某程度上反映了此一看法。不過,史奈德在採取這種史學研究方法之下,還有另一層關心:那就是烏克蘭與波蘭等「民族」在蘇聯以及方興未艾的大俄羅斯主義史觀底下,應該如何被拯救出來?

對史奈德來說,曾一度淪為人間地獄的血色大地,不僅葬送了1,400萬人,其真正的歷史也跟著被以德國或蘇聯為中心的歷史研究所忽略,甚至直接讓此時的大俄羅斯史觀所吞噬了。但更重要的是,史學界在關切被納粹屠殺的600萬猶太人時,其實也忘了另外800萬人的故事。那些人絕大多數是東歐平民百姓。死於非命的他們或許沒有可歌可泣的故事,但他們是不該被活著的我們(亦即某意義上的倖存者)所忘記的受難者。

如此理解,史奈德的跨國史書寫不僅是一種針對當時主流史學方法以及政治理論的挑戰,更是對於猶太大屠殺之外的受難者之關切。換言之,他不僅想將真正的東歐歷史從大俄羅斯主義或其他單一民族史觀當中拯救出來,也企圖將那些被特定國族史觀所無視的人們,從以國家為中心而書寫的歷史當中拯救出來。他們並非全是猶太人,甚至單一次的大規模屠殺行動也不一定針對單一民族,況且許多人身上乘載著的不只是一個國家或民族的身分認同。這是為什麼史奈德反對以「種族滅絕」(genocide)一詞來形容血色大地上的屠殺,也連帶地拒絕把這些暴行只化約成「猶太大屠殺」(Holocaust)或「烏克蘭大饑荒」(Holodomor)。

如果說,史冊刪掉一群人的故事,等於將他們從世界上抹去了痕跡,那重新講述他們的故事就是讓他們再次讓人看見,是對他們的苦難以及存在最低限度的一種尊重。就此而言,《血色大地》是史奈德以文字打造的一艘方舟。雖然它來不及拯救受難者的人命,但卻可以讓他們重新回到人們的歷史視野當中──讓他們的生命再次和猶太大屠殺的加害者與受害者的故事一起活在史冊。筆者以為,這或許是史奈德的跨國史書寫之真正企圖,或至少是本書最值得閱讀之處。

最後,鑑於《血色大地》的書寫本身仰賴了大量見證者所留下的史料與紀錄,且俄羅斯此時此刻正在延續著書中論及的對烏克蘭侵略史,我們在閱讀之餘或許也能略盡一份力量,為血色大地上正在增添的那些亡魂做某種形式的歷史見證。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。