精選書摘

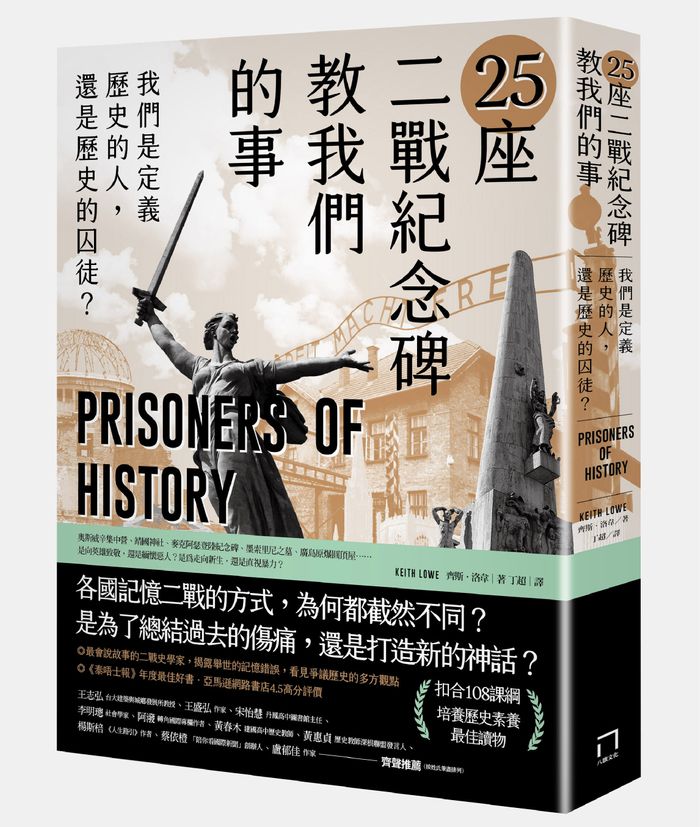

本文為《25座二戰紀念碑教我們的事:我們是定義歷史的人,還是歷史的囚徒?》章節書摘,經八旗文化授權刊登,文章標題、小標經《報導者》編輯改寫。

第二次世界大戰結束後,世界各國紛紛豎立紀念碑、打造紀念館,從波蘭奧斯威辛集中營到日本廣島原爆屋頂,從菲律賓麥克阿瑟登陸紀念碑到義大利墨索里尼之墓⋯⋯形形色色的紀念場館散落各地,以總結、緬懷並傳承70多年來的經驗與傷痛。

作家、歷史學者齊斯.洛韋(Keith Lowe)專精於二戰及其後續影響相關歷史,他提出觀察和問題:各國紀念二戰的方式,為何都截然不同?紀念是為了總結過去的傷痛,還是打造新的神話?洛韋走訪25個二戰相關的紀念碑,發現他們反映出人們如何面對歷史,有的國家選擇自欺欺人、有的則勇於面對,這些也直接反映在紀念碑的設計以及敘事上。

在書中,作者以「英雄Heros」、「烈士Martyrs」、「怪物Monsters」、「浩劫Apocalypse」、「重生Rebrith」來分類紀念場址的主旨,本文選自第三部「怪物Monsters」。此章中,作者以「怪物」形容墨索里尼、希特勒、日軍甲級戰犯等,這些曾經被民眾捧為英雄、但在罪行曝光後遭人唾棄的人們。他們在英雄時代被矗立的紀念碑在戰爭結束後成了棘手問題、為了惡行打造的場址也令民眾感到不安,我們應該完全抹去這些歷史痕跡嗎?還是開放人們參觀,留作警告?但又要如何避免這些場址變成偏激人士朝拜的神龕?作者帶我們走訪各國作法,並進一步探討建立與參觀這類場所的重要性與爭議。

無論我們再怎麼大費周章,也擺脫不了過去的怪物。我們可以試著加以忽略、掩蓋,但它們遲早會爬出萬丈深淵。我們或許可以嘗試與其交好或予以寬恕,但這麼做只會讓我們變成它們罪行的共犯。或者,我們可以設法消滅它們,只是怪物消失後反而變得無所不在。正如本書前幾章提到的紀念碑所呈現的那樣,不管我們喜不喜歡,怪物會一直存在。

我們眼前還有最後一個選擇,那就是嘲諷。如果我們不能逃避自己的歷史,也許我們可以對它嗤之以鼻。

最近,我參加了一場有關公眾紀念的會議,其中有場討論是針對倫敦一座獻給法蘭西斯.高爾頓(Francis Galton)的演講廳的命名問題。一些與會代表堅持認為,由於高爾頓是優生學的始作俑者,所以演講廳應該立即改名。另一些人則堅持不該以今日道德標準來評判高爾頓,所以應該保留原名。其他人則尋求折衷──目前的命名可以繼續保留,但應當加上某種牌匾或陳列物,以昭示高爾頓學術思想中不當的一面。人們在會場上辯論得相當激烈,各方都表現出一副當仁不讓的樣子。

後來,有位代表私下告訴我,她曾看到高爾頓的雕像下方有塊塗鴉,而且寫的很直白:「豬頭!」她半開玩笑地建議,不妨就把這座大廳改名為法蘭西斯.高爾頓「豬頭」演講廳。

我們並非在此辯論法蘭西斯.高爾頓是否應被汙名化。我的想法是,我們擁有各式各樣的手段來抗議我們眼中的怪物,根本不必拆毀紀念它們的紀念碑。或許,嘲諷就是我們手中最厲害的武器。

在我繼續談二次大戰留下的某些極具末日意象的遺址之前,我要先介紹全歐洲我最喜歡的紀念地點之一。立陶宛的格魯塔斯公園(Grūtas Park)裡擺放著20世紀一群超級大怪物的紀念碑,其中包括一座約瑟夫.史達林(Joseph Stalin)雕像。這地方十分怪誕,幾乎打破了傳統博物館和紀念碑所依循的所有規則。這裡之所以受人歡迎,在於它嘲諷展覽主題的手法,而這或許也是它唯一受歡迎的原因。這座紀念公園匠心獨具地找出一種立意創新的方式,來體現我們歷史上最黑暗的某些死角。

立陶宛擁有一段極其紛擾的過去,它跟幾個波羅的海鄰國一樣,20世紀之初還屬於俄羅斯的一部分,直到在一次大戰結束後的亂局中獨立。20年後,在二次大戰剛爆發時,蘇聯軍隊便再次入侵立陶宛,接下來則被納粹占領;然而3年過後,蘇聯又回來了。他國每一次的侵略,都帶來新的暴行。

立陶宛於1945年被蘇聯併吞,全國上下凡是不服從奉行史達林主義新國家統治者的人,統統被抓起來放逐到西伯利亞,下場要麼是坐牢,要麼就是被處決。從此,立陶宛經歷了一段萬般苦難的歲月。根據維爾紐斯種族滅絕犧牲者博物館(Museum of Genocide Victims in Vilnius,由於位於蘇聯情報局KGB對面,因此又稱KGB博物館)紀錄,1940年代和1950年代被送進蘇聯古拉格集中營(Glavnoe Upravlenie Lagerei)的立陶宛人,人數大約在30萬之譜,其中有三分之一到將近一半的人就此一去不返。

歷史背景如斯,蘇聯政權在立陶宛被普遍視為恐怖象徵也就不足為奇。當立陶宛終於在1990年恢復獨立地位,幾乎所有列寧及其他共產黨人物的紀念碑都被剷除。數不清的雕像被砍掉腦袋;有的被用噴槍切成碎塊或被壓成碎礫,有些甚至遭到炸藥炸毀。立陶宛新政府為了留下一些這類雕塑傳給後人,便運走若干,存放到國有倉庫和廢料場。但由於這些雕塑實在不討人喜歡,放在那裡多年也沒人理會,徒然積累歲月塵埃。

保存紀念碑畢竟所費不貲。1998年,立陶宛政府為了省錢,決定對外借出40幾尊最著名的雕像,於是召開一場標案。各地方博物館紛紛送來提案投標,其中有像是位於首都維爾紐斯(Vilnius)的KGB博物館。然而,大多數提案都堅持仍要國家撥款補助才能展示這些紀念碑,所以政府究竟能不能透過這種方式節省開支仍屬未知。

不過,其中有份提案完全不要求政府提供任何資金。那是由一位名叫維爾盧瑪斯.馬利納烏斯卡斯(Viliumas Malinauskas)的企業家所提出的,他承諾將在該國南部德魯斯基寧凱(Druskininkai)附近的私有土地上,特別打造一座雕塑公園來展示這些紀念碑。他將自掏腰包支付所有運輸及維護費用,甚至還負責承擔復原雕像的開銷。只要能夠取得雕像,別的他都不在乎。於是他正式贏得這項合約。

然而,爭議也就由此引發。馬利納烏斯卡斯不是歷史學家、藝評家或博物館專業人員,也從未擁有任何這類工作背景。值得一提的是,他曾贏得摔跤比賽冠軍,目前種植蘑菇為生:他經營一家營業額高達數百萬美元的公司,把蘑菇外銷到世界各地。

他對雕塑公園的一些提議相當怪異。例如,他打算修築一條特製鐵路,把遊客裝進運牛車廂,從維爾紐斯一路運送到雕塑公園,如此一來可順便讓他們體驗一下當年人們被流放到蘇聯古拉格集中營的感覺。他還打算雇用一批演員來假扮士兵,把遊客趕進車廂。此外,為了充分呈現古拉格集中營的日子,格魯塔斯公園四周將被圍上鐵絲網與警衛塔,紀念碑則將被展示得讓人如同身在西伯利亞戰俘營。不出所料,批評者開始叫囂馬利納烏斯卡斯的提案根本就是「史達林主題公園」。

沒過多久,投訴就如潮水般湧來。當地政客反對修建公園。全國政客都反對修築這條鐵路。天主教會高層、國際非政府組織、知名學者、藝術教授乃至世界各地100多萬人簽署了一份請願書,譴責建造這座雕塑公園的整個構想。「這是一段充滿苦難的歷史,」國會議員尤扎斯.加爾迪卡斯(Juozas Galdikas)在2000年說,「它不該變成一場觀光表演秀。」

爭議還不止這些。當時即將展出的其中一尊雕像,是一位名叫奧娜.蘇卡基安(Ona Sukackienė)的女教師,據說是當地烈士,被立陶宛「土匪」(蘇聯人一直用這字眼來形容游擊隊和自由戰士)殺害。1975年,鄰近德魯斯基寧凱的拉茲傑伊鎮(Lazdijai)為紀念她,豎立了一座雕像。然而,立陶宛獨立後,從最新揭密檔案中發現,這位女教師實際上是在KGB(蘇聯情報局)一次階段性襲擊中喪生。她的兩個兒子一直希望銷毀這座紀念碑,當聽說雕像將在格魯塔斯公園當成旅遊景點主題展出時,感到無比震驚。他們在寫給議會的陳情信中如此說道:「修建紀念碑時,沒人徵求我們同意。拆除紀念碑時,沒人徵求我們同意。現在要復原紀念碑,也沒人徵求我們同意。」

但在所有批評中,最嚴厲的聲音或許發自前政權的受害者。超過30個前游擊隊和政治犯團體聚集起來,抗議這些雕塑的展出。他們指控馬利納烏斯卡斯試圖從別人的苦難中牟利,並形容這些雕像是「恐怖電影中的怪物」。有人甚至絕食抗爭。「想想看,你是一個小村民,」一個名叫里昂納斯.克羅西里斯(Leonas Kerosierius)的前獨立戰士說道,「有人跑來攻擊你的村莊,殺了你的兄弟,強姦了你的女兒。你會允許你的鄰居為這些劊子手和強姦犯建一座公園,或者透過這些罪行發財嗎?」

議員們主張藉由國會投票來收回這些雕像、交由國家保管,而他們也在決議中獲得多數贊成票。但這是場短暫的勝利,因為憲政法庭隨後加以駁回:馬利納烏斯卡斯公平公正地贏得政府合約,國會無權單憑喜好強行奪取。充其量,他們只能設立一座政府監督機構,來監視雕塑公園的興建過程。

這場爭議很快就成了國際新聞,不僅登上波羅的海周邊各國的報紙,也出現在歐洲其他地區。就連美國、亞洲部分地區及澳洲的報紙也在報導。「懷念蘇聯統治嗎?歡迎來到史達林世界」,這一斗大的頭版標題如此刊登在澳洲《雪梨晨鋒報》(Sydney Morning Herald)上。

格魯塔斯公園於2001年正式對外開放後立即爆紅,大受來自立陶宛各地及國外遊客熱烈歡迎。甚至在正式開放之前,它便已接待了大約10萬名遊客。此外,它還陸續增加收藏,儼然成為一個熱門旅遊景點。

2018年9月,一個陽光燦爛的下午,我第一次來到這裡。從我剛抵達的那一刻起,便清楚意識到,這地方和我過去造訪過的任何紀念館都不同。馬利納烏斯卡斯最初曾打算為遊客特製一條運牛火車的鐵路,但這構想從未得到批准;不過,他還是在公園入口處擺了一節車廂,就彷彿你剛剛抵達古拉格集中營。車廂後面則有附設警衛塔的帶刺鐵絲網圍籬。警衛塔上有身穿蘇聯軍服的人形俯瞰下方,但馬利納烏斯卡斯倒是沒讓這些士兵看起來會嚇唬到人;遊客一眼就能看出,那是從服飾店裡搬來的假人。那麼,他們到底在看守什麼呢?在下方的圍籬中,有一整列基座,上面排排站著幾尊列寧像和其他共產黨大人物的半身像。這裡傳達的訊息相當明確:今天,被送進古拉格的不再是立陶宛異議分子,而是一手設計出古拉格的罪魁禍首。為了進一步羞辱這些作古之人,圍籬裡還養了6、7隻羊駝。

一走進公園,整個氣氛變得更為古怪。付完門票錢後,遊客首先來到的地方是兒童遊樂區,那裡有色彩鮮豔的鞦韆與滑梯,四周則圍繞著許多引擎、裝甲車、幾門大砲,以及一座蘇聯戰時游擊隊的巨大紀念碑。在我去參訪的那天,孩子們似乎分不太清楚雕塑、大砲和滑梯的區別──他們很高興地在所有東西爬上爬下。一旁擴音器響起慷慨激昂的蘇聯時期國歌,使得氣氛更加歡欣鼓舞。

在我參訪的時候,當時的公園裡有86座紀念碑,其中有幾座還都是龐然大物。有一尊4公尺高的馬克思(Karl Marx)銅像,還有一尊曾經矗立在維爾紐斯中央廣場、高達6公尺的列寧雕像。此外,還有一尊象徵「立陶宛之母」的雕像,高8公尺、重約12公噸──它以前佇立在高速公路旁,直到有人在立陶宛獨立後不久便試圖炸毀它。當遊客看著這些雕塑若有所思,身旁不遠處便是有著迪士尼風格的警衛塔、森嚴的帶刺鐵絲網,還有那高音量放送蘇聯宣傳的擴音器。

人們有時仍把這地方稱為「史達林世界」,儘管實際上整個格魯塔斯公園只有一座史達林全身像;我在動物園後方找到它,而它就像童話中的巨靈般,躲在樹叢之間向外窺視。(拿童話來作比喻十分恰當:在兒童遊樂場一旁的林間空地,擺了一組白雪公主與七個小矮人的雕像。這地方似乎隨興地將民間傳說與現實世界混淆一氣。)

這座史達林像從前矗立在維爾紐斯的一個車站外頭,直到1960年才被拆除。它是數以百計的史達林雕像之一,其中有些真的十分巨大,一度妝點著東歐及中歐許多街道與廣場。然而,1953年史達林死後,甚至連蘇聯都開始認為他是怪物。接下來的年月裡,所有人不約而同譴責與詆毀他,而他在世界各地的雕像也紛紛被拆掉或銷毀。所以,在格魯塔斯公園裡的這尊史達林像,算是為數不多的倖存物之一。

我們不難理解,為什麼初次宣布建造這座公園時,這項計畫惹惱了那麼多人。許多前異議分子為了對抗蘇聯體制,熬過了很長一段苦日子。1991年,他們興高采烈地拆除這些蘇聯權力象徵;如今,卻見到這些象徵物竟被修復地如此可愛,儘管場景荒誕,畢竟又站回原來的基座上,這肯定讓他們極難忍受。

史達林雕像重見天日一事或許最讓他們感到痛苦。這個人要為整個東歐數千萬人的死亡負責,要為數十萬立陶宛人遭受奴役負責。他的雕像已經幾十年沒有被公開展示。然而,他此刻卻站在這裡,站在一片陽光明媚的林間空地上,等著遊客前來與他合照。批評人士指出,當今俄羅斯出現的一種史達林記憶復甦趨勢著實令人擔憂;西北部古城普斯科夫(Pskov)、位於莫斯科南方的利佩茨克(Lipetsk)及位於南部的新西伯利亞(Novosibirsk)等多個地方,都建立了緬懷史達林的全新紀念碑。如果這種趨勢蔓延到立陶宛和其他地區該怎麼辦?如果格魯塔斯公園也成為這個可怕獨裁者在21世紀的聖地該怎麼辦?

如果當初是另一個競標者取得這座史達林像及其他雕塑,也許爭議會少一些。位於維爾紐斯的歐洲公園露天博物館(Europos Parkas)曾打算將這些雕像純粹當作藝術品,與來自世界各地的藝術家的一系列前衛作品共同展示。這樣的話,或許便能將史達林塑像的美學特質,從它的政治意涵中獨立出來。

維爾紐斯的KGB博物館當時也曾競逐這份合約。如果當初得標的話,史達林雕像及其他紀念碑將會與史達林所犯下的大量罪行展示物,一起在博物館大廳及後院中展出。許多抗議格魯塔斯公園的人希望KGB博物館贏得標案,原因正是在於這座博物館會把看似慈祥的史達林這類雕像,放在一個極為嚴峻冷漠的背景脈絡中展示。

不過,格魯塔斯公園展示雕像的方式,在某些方面確實令人耳目一新。看到史達林腦袋上站著一隻松鼠,頓時驅散了他潛出墳墓、繼續對我們帶來噩夢的壓力。當鳥兒在列寧的手指間築巢,當孩子們爬上曾經瞄準立陶宛游擊隊的大砲時,這些國家權力象徵便不再像以往那般令人畏懼。

看來,這正是維爾盧瑪斯.馬利納烏斯卡斯想要達到的目的。這位園主在接受《衛報》(The Guardian)的專訪中,談到以標新立異的手法處理紛擾的立陶宛歷史時,表示自己無須道歉。「大家會來這裡戲弄這些雕像,」他如此說道,「這代表立陶宛已經不再害怕共產黨。」

格魯塔斯公園是集遊樂場、動物園和暴行博物館於一身的奇特之地。它用以蔑視過去的方法十分粗糙,尤其是那迪士尼樂園風格的警衛塔和鐵絲網。營房式小屋裡的某些展示品似乎更像是懷舊,而非批判過去的政權。況且,它以立陶宛痛苦歲月為題,牟取商業利益,至少在作法上值得商榷──我離開時,也在禮品店給自己買了一只史達林馬克杯和一個史達林鑰匙圈。事實上,格魯塔斯公園從許多方面來看都是不登大雅,我也不知該如何批評。但不管怎樣,比起歐洲其他地方精心打造的、所有更嚴肅且更具思想性的紀念碑,格魯塔斯公園藉由它全然的平庸,反而更容易讓我們從歷史中解脫。

其中的神奇成分就是嘲諷。我不確定這在公園老闆和創辦人的最初想法中占了多大比重,還是說,他在某種程度上只是為了搞笑而設計這場鬧劇。然而,這公園就在那兒,它是對困擾這國家多年的恐懼氣氛的一劑強效解毒劑。

約瑟夫.史達林,是吧?豬頭。

對於第二次世界大戰的罪人,我們沒什麼好緬懷的。假如把他們描述成魔鬼,似乎還抬高了他們的身價。假如嘲諷他們,那得小心可能有許許多多人無法承受這段歷史被攤在鎂光燈下。假如我們打算鑽牛角尖,假如把毋庸置疑的歷史現實刻意詮釋為「這些戰犯僅僅是人,而且可能還與我們沒多大差別」,這麼一來,我們便喪失了一切道德力量。任何紀念碑一旦認定這些戰犯具有人性,便形同敞開大門來歡迎那些辯護者,而這群人巴不得為罪人洗刷清白,否認後者曾犯下罪行,更聲稱這些戰犯絕非怪物,而是被我們誤解了的英雄。

一般來說,我們的對策就是根本別去紀念這些罪人;不管用什麼方式紀念,都是在榮耀罪人,何況這種罪人不配在我們的公共空間擁有一席之地。然而,這麼做也有隱憂。社會上對希特勒(Adolf Hitler)及史達林之流的記憶莫衷一是──即便他們已經煙消雲散,卻依然繼續操弄我們的想像。這嚴重影響到我們的記憶全貌。我們對二次大戰罪人的記憶遠比我們所以為的更為深沉。

正因為我們仍然記得這些罪人,記得這群「怪物」,才成就了我們獻給英雄與烈士的紀念碑。當我們向溫斯頓.邱吉爾(Winston Churchill)或道格拉斯.麥克阿瑟(Douglas MacArthur)等人物致敬時,同時間也會想起他們當時所對抗的惡魔。當我們哀悼受苦受難者時,也不會忘記對他們施加苦難的怪物。在這群怪物對比下,我們的英雄顯得更加可歌可泣,我們的烈士也更顯悲慘壯烈。如果沒有怪物,英雄與烈士幾乎不會受到如此尊崇。

我開始寫這本書時,注意到最近幾年世界上有許多被推倒的紀念碑。我問自己,為什麼我們的二戰紀念碑相對來說免於受到這一波偶像破壞的浪潮侵襲?

某種程度上來說,答案並不在於這些紀念碑代表什麼,而在於它們反對什麼。邱吉爾之所以仍然被尊為英雄,並不是因為他的勇氣與決心,而是因為他是一個敢於對抗希特勒的人。假如邱吉爾的對手不是那麼地可怕,我們或許更傾向於記住邱吉爾犯下的許許多多過錯──比如說,他自命不凡的豪言壯語,或是他對種族與帝國抱持的那種維多利亞時代的偏頗。所以說,是希特勒造就了邱吉爾。

英雄如斯,烈士如斯,俱往矣。戰爭的受害者會永遠受人哀悼。然而,是什麼使得二次大戰的受害者如此悲悽──是什麼把他們轉化為這般純潔、無辜的象徵?答案是迫害之人的本性。朝鮮婦女在戰時被強姦誠然可議,但遭到制度化性奴役組織剝削至死則非同小可。波蘭軍官在戰鬥中死亡與波蘭軍官投降後遭到大規模屠殺,也是大不相同的兩件事。這些受害者之所以在我們的共同記憶中占據如此重要的地位,不僅在於他們受到的苦痛,更因為他們是在如此恐怖的怪物手中遭受折磨。

這突顯了另一個關於二戰紀念碑的重要事實:我們內心對於英雄、烈士與怪物的記憶,並非各自獨立的記憶,這些記憶甚至會相互強化。我們為這些對象建造的紀念碑,是一個更大的紀念框架的一部分。這不僅是歷史,也是神話。我們不僅為戰爭與苦難編織了故事,更創造出善、惡兩股力量之爭戰的史詩。

我們打造紀念碑正是為此目的──將平凡瑣碎之事轉化為不朽原型,進而從中得知人類生存的重要真相。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。