評論

2023年以色列─巴勒斯坦以加薩走廊為中心的戰爭,不僅造成極大量的平民死傷,全球輿論也隨失控的戰火而分裂,包括台灣在內,全球社群網路都陷入了「聲援巴勒斯坦」或「支持以色列」的選邊論戰。但在極端分裂且難有交集的爭辯中,立場最為敏感、國民意見也最為分裂的地方,卻是遠在歐洲、距離離加薩走廊數千公里的德國。

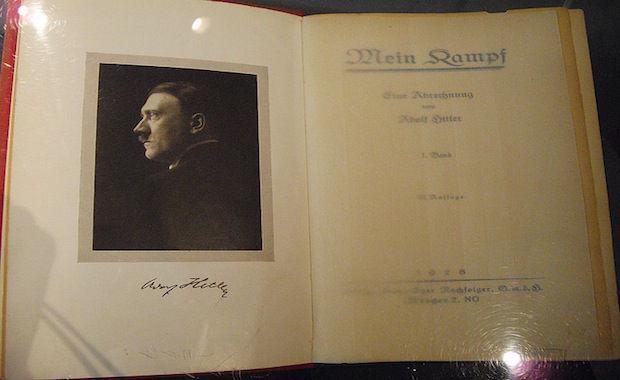

二戰期間,納粹德國屠殺600萬猶太人的滅絕悲劇,至今仍是德國歷史上最沉重的一頁。面對眼前的加薩戰爭,德國的政治立場與社會意見卻出現了極端對立與分歧,甚至德國乃至於歐洲社會中,那股令人不安的「反猶主義」(Antisemitism)也正捲土重來──部分意見認為這與當前的以巴衝突直接相關,但另一部分觀察則發現:這種極端主義的發酵,並不完全因為以巴衝突,而是在德國土生土長的仇恨情緒。

10月7日,巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯(Hamas)從加薩走廊對以色列南部發動越境襲擊,就在上千平民慘死、人質被綁架等畫面,以新聞、短影音、甚至以直播的方式震撼世人的同時,以色列的友邦也紛紛由官方出面譴責暴行,並表態支持以色列的國家安全。

在第一時間嚴正表態的國家中,姿態最為理所當然、關係最為特殊、同時也最不令人意外的,便是對猶太人負有歷史責任、並將以色列這個國家的生存權視為自身之「國家旨趣」(Staatsräson)的聯邦德國了。

事發當晚,德國的政治象徵地標、首都柏林的布蘭登堡門(Brandenburger Tor)便在夜幕下,鮮明地亮起了以色列藍白六芒星旗的巨幅投影。隨之而來的是總理蕭茲(Olaf Scholz)在國會報告時宣告:「眼下的德國,只有一個位置可站──德國必堅定站在以色列這邊。」他也將矛頭指向哈瑪斯幕後的伊朗,而國會朝野黨團則捐棄原先嚴重的內政爭執,通過團結「挺以」的一致表態。

除此之外,德國政府也於11月2日起,正式將哈瑪斯列為恐怖組織、查禁涉嫌「美化恐怖主義」的薩米頓,聯邦內政部更突擊搜查了全國多處伊斯蘭主義組織的據點,上百場有公共安全及煽動反猶疑慮之挺巴示威的登記被拒。強力掃蕩的態度,也指向了公眾場域的政治標語,像是「從河流到大海」(From the river to the sea)這句巴勒斯坦人追求自決、但同時也被質疑帶有仇以意味的口號,若被用來煽動反猶太仇恨,則可被判刑;德國有些地方政府鑑於示威者常揮舞著以阿拉伯文書寫的伊斯蘭主義旗幟標語,甚至考慮規定爾後相關活動必須使用德語。

德國政府如此宣示表態、神經緊繃地採取幾近「急於作為」(Aktionismus)的姿態,恰恰反映出以巴衝突這同樣屬於地緣政治的戰爭危機,與俄羅斯侵略烏克蘭的衝擊相較,對德國社會而言根本屬於不同的範疇、也掀起了完全不同向度的難題與困局。

在2023年的以色列─巴勒斯坦戰爭中,有一句巴勒斯坦人抗爭的金句口號「從河流到大海」(From the river to the sea),格外引爆國際輿論的激烈爭辯。

這句話原本是巴勒斯坦民族抵抗運動,在1960年代所流行的「歸鄉格言」──句中的河流指的是約旦河,海則指的是地中海東岸;因此「從河流到大海」,即是對巴勒斯坦地理位置,巴勒斯坦人也一直以這句話借代為對「故鄉的思念」。

在1948年第一次以色列阿拉伯戰爭裡(以色列所稱的建國戰爭),數十萬巴勒斯坦人被驅離家園而淪為國際難民,此一災難也被巴人稱為「大浩劫」(Nakba),因此回到故土、建立起屬於自己的國家,也一直是巴勒斯坦人的民族願望。

但在以巴衝突的仇恨情境下,以色列猶太人對此的解讀卻充滿敏感聯想與恐懼。質疑意見主張,「從河流到大海」一句暗示這片土地只屬於巴勒斯坦,沒有以色列作為猶太民族國家存在的位置,進而涉嫌「否定猶太人生存空間」的反猶主義。

換言之,這句話雖然可解讀作支持巴勒斯坦建國,但也被另一方意見解釋為威脅以色列亡國──不同語境的使用與詮釋,讓同樣一句話,同時是民族自決的自由借代,也是種族仇恨的戰爭隱喻。

去年2月24日,布蘭登堡門亦在夜幕下亮起了藍黃雙色的烏克蘭旗投影,烏克蘭旗正如當前的以色列旗遍插在聯邦德國各級機關的門前窗上,但德國政壇一致挺以的底氣與去年至今的挺烏相較,卻有著相當尷尬的差異:相比於德國大眾壓倒性地同情烏克蘭,俄烏戰爭爆發的當下挺烏遊行遍地開花、挺俄示威只是少數大俄羅斯主義與極端主義者的邊緣活動,今年10月7日以來,德國社會的視野則幾乎被聲勢浩大的挺巴遊行所洗版。

儘管根據官方登記的數據來看,全德各地挺巴與挺以示威的場次幾乎旗鼓相當,但一般而言,後者的人數與曝光皆不如前者。在社群網路上,雙方宣傳聲量的反差則更為鮮明:根據德國公視第一台《每日新聞》(Tagesschau)對以巴衝突爆發以來截至11月下旬的查核,以Tiktok為例,用 #FreePalestine 作標籤的影片累積有231億次的觀看數,而以 #IsraelUnderAttack 為標籤之影片的觀看次數卻僅有2億,熱度的差距拉到百倍之譜。至於Instagram上,挺巴與挺以標籤之貼文的聲量差距則亦在40倍左右。

隨著以色列極右翼之納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)政府的報復攻擊與「斷電、斷糧、斷油」的反制,在加薩走廊造成平民死傷與嚴重人道災難,倒於斷垣殘壁間的幼童遺骸、流亡途中人們滿身瘡痍扶老攜幼的絕望哭喊、希法醫院(Al-Shifa Hospital)裡屍體遍布之慘況等影音消息迅速傳遍媒體與社群平台,「理論上」應該挺以的德國社會的態度也就愈加保留。

二戰後至今,聯邦德國官方與主流論述皆認為:以色列這個國家之所以成立,很大一部分要歸因於納粹德國迫害並驅逐大量猶太人。因而德國人既然對猶太人負有道義責任、必須保障其免於生存恐懼,那麼對以色列這個由流亡猶太人所建立的國家,德國亦有義務保障其「生存權」──協助其自衛、並且反對一切否認以色列之國家合法性的立場。

然而數十年來,以色列早已成為近東地區的強國,且在多次以阿/以巴衝突中皆處優勢且持續擴大領土,這便使得民眾愈來愈懷疑官方堅持協助以色列「自衛」的承諾是否已然過時。

據11月下旬公布的民調,僅有35%的德國民眾認同此次以色列進攻加薩的正當性,而有38%則認為以國當局應自我節制避免巴人傷亡、以免助長對哈瑪斯的支持。此外,44%民眾批判以色列當局漠視巴人處境,對總理「堅定站隊以色列」的表態僅有31%同意;反之,有43%民眾認為德國在以巴兩造之間應該保持中立。

至於「德國對以色列負有特殊歷史責任」,這個數代以來皆致力於「反思歷史」(Vergangenheitsaufarbeitung)的社會,如今同意這一點的民眾僅有34%──對上述歷史責任之認同的退潮,近30年來已成為德國社會「情理之中,意料之外」的趨勢。

然而,與主流大眾大抵「中間偏以」且同時帶有保留、保留之中又帶有批判的微妙氛圍相較,德國的校園、藝文界、學術界乃至於左翼運動圈,「反以挺巴」的姿態則往往更加直白尖銳。

此類聲浪所著眼的事態,當然是加薩走廊長年如巨大難民營般的處境,以色列當局長期壓迫巴勒斯坦人之自由權利的不平等境況,以及今年10月中旬以來納坦雅胡政府不符合比例原則且無視國際法的報復行動等等。

據此,德國藝文圈與部分受後殖民主義(Postkolonialismus)思潮影響的學界及社運人士頻頻發難,除了呼籲立即停止加薩的人道危機之外,也經常將以色列指控為「種族隔離國家」(Apartheidstaat)並稱其意圖對加薩實施「種族滅絕」(Genozid),同時連帶批判德國政府助長以色列當局對巴人的壓迫。

更有甚者,則進一步控訴德國主流建制「不允許批評以色列、民主失能」,以及主流媒體「忽視巴人苦難、報導偏頗」,乃至於高喊「將巴勒斯坦從德國人的愧疚中解放」(Free Palestine from German guilt)的口號──德國應放下「自我感覺良好」之對以色列的歷史責任,以終止巴勒斯坦人的苦難。

而對抗性的態度,卻在年輕學生族群中表露得最為鮮明。10月7日以巴衝突爆發後,德國各地中學的教室隨即成為激烈的表態戰場,同儕們時而為了到底該「同情巴勒斯坦人」還是該「譴責哈瑪斯恐攻暴行」的二分選邊站而彼此反目。

鑑於社群網路上大量流傳之加薩人道災難的影像,在黑白分明、一刀兩斷之正義感的面前,政壇輿論關於「以色列生存權」的敘事顯得抽象離地且十足官氣,而建制社會對80年前猶太大屠殺之歷史反省的執著,此刻反倒被感受為對現前弱勢者的漠視與壓迫。這種不平之感讓「德國與以色列共謀恃強凌弱」的憤怒,壓倒性地成為德國校園及年輕族群中的情緒主流。

只是,如此壓倒性的怒潮、為弱勢之巴勒斯坦人討公道的不平之鳴,也常將對以色列當局的政治反感,概括擴大成對猶太族群的文化與宗教性的反感,終而無可避免地波及到身邊的猶太裔同儕。

校園內不時發生「狗屎猶太人都去死」、「人們忘了把你送進毒氣室」(Man hat vergessen, dich zu vergassen)之類脫韁隱喻大屠殺的咒罵。有猶太學生回家後絕口不提在學校的遭遇,而更多的猶太家長則直接選擇讓孩子停課在家,又或者陸續讓孩子轉學去猶太學校,但這並不意味著自此可以安心,因為他們又必須擔憂:猶太學校過於醒目,孩子是否會在通學路上被尋釁者盯上。

除了校園霸凌之外,人們還可以在挺巴反以的年輕族群、特別是部分年輕世代的社運者身上觀察到「結構性反猶」(struktueller Antisemitismus)的現象。

所謂「結構性反猶」是歐洲社會由來已久的反猶態度,它表面上並非直接露骨的種族歧視,而是將對猶太族群的反感,訴諸「貪財富裕、權謀狡詐」的刻板印象,包裝成反抗菁英、將建制的腐敗與政經秩序的結構性危機都歸咎給猶太人陰謀的論述。

這種結構性反猶的基調,如今則不時結合了左翼反帝反殖的概念,更新成為資本失控、民主危機、地緣衝突等問題接踵而來之21世紀的最新版本,其論述基調主張:「少數藏身在世界舞台背後的錫安主義菁英,透過資本與權勢來操控西方政府與媒體,並意圖宰制全球南方/摧毀穆斯林社會。」

以巴衝突爆發以來,全球各地社運組織因公開挺巴言論惹議的事件層出不窮,德媒《明鏡週刊》(Der Spiegel)更在11月中旬以此為封面專題,追蹤報導了年輕世代社運圈涉入言論灰色地帶的情況。例如有致力於性別平權的大型粉專指控「媒體被錫安主義者掌控」、「以色列正在等著統治世界」。

而談到引發國際爭議的案例,最為人矚目的則莫過於「氣候大罷課運動」(Fridays for Future, FFF)的核心人物們與官方表態所引發的一連串軒然大波。

自2021年以來,FFF International的Instagrm官方帳號即不時聲援巴勒斯坦、將其反抗人士稱為「殉道者」並呼喊「大起義」(Intifada)。該帳號在今年10月26日又發文指稱以色列政府是實施「種族滅絕」計畫的「種族隔離政權」,而「你們都被西方媒體洗腦去站在以色列那邊」。此外,FFF的領袖人物童貝里(Greta Thunberg)亦頻頻在社群發文並轉貼挺巴訊息,但若追蹤這些訊息的來源,皆不乏能看到宣稱哈瑪斯的襲擊為「令人驕傲的革命」之類的描述。

為遭遇不平等對待之巴人發聲、要求立即停火等言論主張,本身都是無可爭議的。但上述表態之所以引發嚴重的批評聲浪,主要還是其背後始終給人某種揮之不去的、結構性反猶之世界觀的疑慮。

當然,我們不能因為少數意見領袖的言行,就直接把左翼思潮(以及年輕世代)與反猶嫌疑劃上等號。並且相較於近期以來國際左翼運動所招致的反猶爭議,德國左翼因整個社會「歷史反省」的背景,其情況亦與他國同儕有所不同。例如FFF的德國分支在FFF International與童貝里的言行惹議時,第一時間就公開與之切割並警惕反猶。

根據德國阿登瑙爾基金會(Konrad-Adenauer-Stiftung)今年7月發表之關於德國民眾反猶態度的調查報告,左傾者認同各種反猶言論的比例平均為8%(右傾者則是兩倍,16%),雖然明顯高於德國民眾的平均,但也遠非多數。德國左翼結構性反猶的態度相對集中在光譜更加基進的馬列主義左翼上,因而近期不少由巴勒斯坦相關組織發起之挺巴反以示威的街頭上,也能看到基進左翼運動者的身影──且經常諷刺地交錯於帶有極端伊斯蘭主義疑慮的口號標語之間──若從過去歷史來看,與其說結構性反猶與左翼掛勾,它毋寧更屬於右翼民族主義與民粹主義的傳統成分。

近年來德國社會的反猶現象又重新浮上檯面,其中大多數都要歸因於極右翼。

以德國反猶案件的發展曲線為例:德國聯邦刑事局(BKA)統計,2000年到2010年代,德國社會的反猶犯罪大抵維持年均1,600件的水準,然而案量從2015年卻開始逐年攀升,2018年增至1,799件,2020年已來到2,351件;在COVID-19疫情最為嚴重的2021年,直接暴增到3,027件,至去年則回降到2,641件。

德國論者普遍認為,反猶案件快速增加的原因有二:其一是2015年後大量穆斯林背景的移難民潮湧入德國,而他們之中相對而言有較高的比例對猶太族群持負面態度──前述阿登瑙爾基金會的調查報告指出:德國穆斯林族群認同反猶言論的比例明顯高於德國民眾的平均,例如關於「猶太人奸詐狡猾」與「猶太富人是世界真正的統治者」這兩種言論,穆斯林族群認同的比例分別占12%與25%,而全民平均則為4%與6%。

儘管在2015年後,德國穆斯林移民與難民人口大增、以及伊斯蘭極端主義抬頭的背景脈絡下,人們(特別是政治右傾者)可能會想當然爾地將反猶的矛頭指向穆斯林族群,但從聯邦刑事局的統計來看,德國本土的極右翼才是歷來反猶犯罪的絕對大宗,以2022年為例「基於政治動機」之反猶犯罪的統計顯示,84%案件都是極右翼犯案。

「系統危機、極右翼、反猶主義」這個曾導致納粹興起之經典的致命三角,在2020年疫情衝擊後、2022年俄烏戰爭以來面臨嚴重通膨的今天,又一次佐證了反猶主義的本質:正如前文針對左翼反猶所談過的,反猶主義並非一般的種族主義,也不能被化約成單純對猶太人或以色列的敵視(Judenfeindlichkeit / Israelfeindlichkeit)。

除了敵視與仇恨之外,歐洲歷史脈絡下的「反猶主義」更是一種人們在遭遇結構性危機時的政治態度,它始終都帶有濃厚的反菁英反建制、將責任外部化並尋求替罪羔羊的民粹陰謀論特徵──14世紀黑死病時,人們屠殺了大量被指為「下毒者」的猶太人。16世紀面對早期資本主義對傳統德意志社會造成衝擊的馬丁・路德(Martin Luther),咒罵著要燒光所有「猶太豬」(Judensau)的教堂。2020年代的今天,當人們逐漸開始把對20世紀大屠殺的歷史反省視為老舊的官方敘事之時,接踵而來的危機之下,在不落人後的右翼裡、在彎道超車的左翼裡、在出乎意外的年輕族群裡,曾經摧毀過民主建制與自由社會的反猶主義又一次死灰復燃了。

當然,我們也不能避談令德國社會反猶主義升高的另一個重要原因:穆斯林族群。該族群始終是德國本土右翼這個反猶、同時也反穆斯林的最大群體,最喜歡利用的擋箭牌。另一方面,時下不少挺巴的德國左翼論述,則慣於單方強調右翼在反猶犯罪上的大宗比例,而面對穆斯林族群的反猶境況則睜一隻眼閉一隻眼,畢竟絕口不批穆斯林,以免沾惹「西方中心主義歧視穆斯林」的嫌疑,是行走左翼江湖常有的「道上規矩」。

事實上,今年5月聯邦刑事局發布去年「基於政治動機」之犯罪統計結果的新聞稿,除了指出極右翼占反猶犯罪的絕大多數之外,也緊接著強調,德國亦能觀察到伊斯蘭反猶主義的犯罪。

當局的這項觀察在5個多月後,隨著以巴戰火再啟,德國社會也陷入空前複雜的白熱化衝突與撕裂。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。