精選書摘

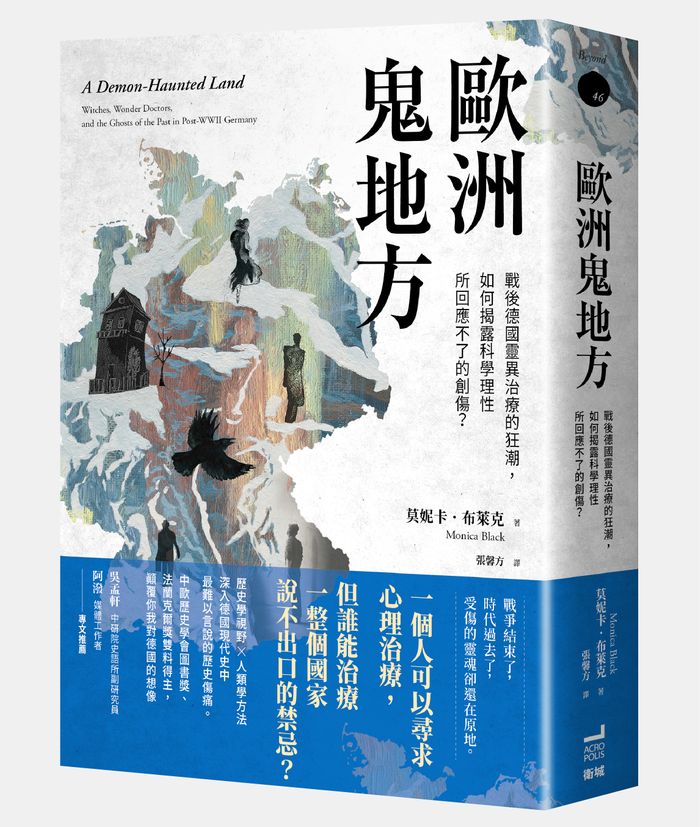

本文為《歐洲鬼地方:戰後德國靈異治療的狂潮,如何揭露科學理性所回應不了的創傷?》推薦序,經衛城出版授權刊登,文內小標經《報導者》編輯所改寫。

「對於避重就輕地稱作『不久前的過去』所抱持的沉默無所不在,但遠遠稱不上完美。沒有人忘得了納粹主義釋放的那些惡魔,他們只是絕口不提,或者只敢以極度隱晦的儀式化方式談論。 沉重不堪的往事經常冷不防地掠過腦海,猶如鬼怪在警告生者,噩夢尚未結束。」 ──莫妮卡.布萊克,《歐洲鬼地方》

2022年底,卡達世界盃八強賽名單即將落定之際,一則突發新聞短暫地搶掠人們的注意力──在出動3千名警力進行上百次搜查後,德國警方突擊逮捕一群密謀政變的嫌犯,主謀是出身貴族家庭的海因里希十三世(Heinrich XIII)。

據報導,這個名為「帝國公民」(Reichsbürger)的組織因發動暴力襲擊與宣揚種族主義陰謀論,受到警方長期關注。其成員不承認當今德意志聯邦共和國的合法性,認為其是由盟軍所成立的責任有限公司,不具有國家權力,且德意志帝國的時期的領土疆界依然存在,法律仍然有效;結黨成閥的他們,渴望回到俾斯麥時期的德國,主張要建立一個新的君主專制國家,取代當前的德國。

新聞發生時,我人在德國,見東歐研究者不無嘲諷地說,人們不知道德國有訓練精良、出身政府體制的右翼組織,就和不知道柏林機場拖延12年建成的事實一樣,「這太可怕,不符合一個運轉良好、理性德國的形象。」旅居德國、以右翼為論文研究題目的台灣朋友則搖頭:「歷史遺緒沒有好好被處理的結果。」

不論人們如何評論這場「王子復仇記」,都不可否認這起密謀與部分德國極右翼的破壞行動,都是歷史幽靈的徘徊,每每引起騷動後,就會意識到:這個國家至今還在跟自己的「不久前的過去」糾纏。如同美國學者莫妮卡.布萊克(Monica Black)在《歐洲鬼地方》所言:

「猶如鬼怪在警告生者,噩夢尚未結束。」

布萊克是一名研究二戰後德國文化社會史的歷史學者,除了關注1945年後所發生的事情,也聚焦於國家社會主義如何形塑德國文化,又如何融入日常生活的問題。她在自介中表示,自己相當著迷於人們的所作所為,以及對其作為所給予的理由。此外,她對引導日常生活與維持社會秩序的「默契」(tacit conventions)及潛規則(unspoken rules)──時空結構、價值觀或道德規範、習俗與分類,以及社群如何理解自己與宇宙秩序之間的關係──也深感興趣。

換言之,其所長雖是歷史,但興趣所在,顯然是文化人類學的範疇。布萊克曾明言,人類學思考於她而言一直是重要的工具,這個工具讓她得以尋找歷史上引導人們行為背後的文化邏輯,也幫助她提出不同的問題,讓她感受到這個世界的「未知性」,而更為謙遜。

這位歷史學家,甚至將自己的作品界定為「歷史民族誌」,《歐洲鬼地方》便是這樣的一部作品──此書描述在戰火平息的德國所發生過的一連串大規模的靈異事件,包含民眾追捧談巫論惡的民間治療者、信徒進行驅魔、人們爭相見證聖母瑪麗亞顯靈,而指控巫術使用的情事,也頻頻發生。

世人對戰後西德的印象,是迅速走向民主經濟的「奇蹟」,但透過文獻資料,布萊克別具洞見地捕捉到德國戰後的瘋狂樣貌,揭露當時德國社會普遍存在的不信任、痛苦與精神崩潰的狀態──透過文化人類學的視角,布萊克帶領讀者進入戰後西德的信仰、文化與社會的精神世界,而反映這個精神世界的這些荒誕靈異的故事,則與「敗戰」有著直接或間接的因果關係。

德國參與了20世紀初的兩次世界大戰,既是發動者,也是戰敗者。雖說如此,戰爭前後的國體政權皆不相同,德國社會面對戰敗的方式,也很不一樣──第一次敗戰有200萬人喪生,並讓德國人面臨經濟困境,被迫接受喪權辱國的條約,因此給予希特勒與納粹崛起的機會。他們既帶給德國人能重建國家、重獲強大國力的希望,也是將這個國家帶上戰場並再次飲敗的推手。

第二次敗戰,德國人付出的代價遠超過前一次──700萬國民死亡,約莫是當時全國人口的十分之一;四分之一領土被割讓,居民遭到驅逐。而在生命財產損失之外,更讓德國人感到不堪的是「戰勝國正義」與審判,他們被迫接受集中營的存在與猶太人的死難,直面那些視線之外的殘忍罪惡,並遭到「無差別與不當的指控」要求他們懷有「集體罪惡」。

外部的屈辱犧牲無須多道,內在的辛酸痛楚更難以言說:不分年齡的德國婦女遭他國士兵姦淫,在家無男丁的狀況下一肩扛起持家責任,只能吞下艱辛,而好不容易從戰場上歸來的男人非殘即障,抑或精神崩潰,甚至對家人拳腳以對,施以暴力。

戰爭乃至戰敗及其伴隨的內外在壓迫與暴力,影響戰後德國人的心理狀態。猶太裔的德國哲學家漢娜.鄂蘭在1933年逃離德國,於1949年歸鄉後,觀察到戰後德國人的「冷漠」與「缺乏反應」,她懷疑道:這是半自覺地拒絕向悲傷屈服,還是完全失去了感受的能力?

戰後德國人的心理困境,或許比他們因饑餓寒冷而生的肉體折磨,更值得被注意──國家遭到外國軍隊占領、國土被瓜分,人民則因營養不足、傷殘或壓力承擔而失去身心健康。德國人感覺自己不但輸掉戰爭,還賠上一切:家園、財產,甚至是對歷史正義的主張。

美國歷史學家康拉德.雅勞施(Konrad H. Jarausch)在《破碎的生活:普通的德國人所經歷的20世紀》(Broken Lives: How Ordinary Germans Experienced the 20th Century)裡即言:「在占領軍的統治下,作為昔日主宰的民族共同體轉變為一個失敗的共同體,被共同的罪惡感和苦難綁在一起。」

這種罪惡感與苦難以何種形式表現?或許就是「不表現」。鄂蘭發現,納粹罪行、戰爭與戰敗的事實,明顯支配了德國人的生活結構,他們會以各種方法躲避其影響,此外,極權主義宣傳的謊言也已滲入他們的思考:「極權主義經驗剝奪了他們所有自發的言語和理解力,以至於現在沒有官方的路線來引導他們,他們就啞口無言,無法表達自己的想法,無法充分表達自己的感受。」

德國人於戰敗後的「沉默」,似乎是研究者們的共識,布萊克亦是如此,她在本書《歐洲鬼地方》細述德國人於敗戰後的損失、避談納粹的表現,以及對「集體罪惡」所築起的防衛心,但比起鄂蘭,她似乎不認為德國人對於納粹罪行是完全閃避的,她反而洞悉「沉默」的妄像,藉著那不甚完美的縫隙裂口,穿透戰後德國的晦暗混沌,以呈現德國敗戰後的社會心理與精神樣態:

即便是殘缺的沉默──讓歷史學家頭痛萬分。我們這些學者的工作仰賴文字甚深,能夠輕鬆取得與妥善整理文字是最理想的情況。然而,人類有大量經驗發生在文字以外的世界或者未經記載。某些情況下,沉默本身成了一種證據。

在這本書中,布萊克透過實際案例闡明幾年前還處於「種族滅絕」思想的基督教社會,如何在戰後透過沉默不語、不予追究或是漠視的方式,壓抑這段歷史與記憶,又如何透過神祕的異說信仰,轉化積壓在心的感受與情緒。

以五○年代聖母顯靈與驅魔的傳聞,以及宗教祈禱的團體形成為例,她說,讓「慣常的沉默出現例外,各種指控受到反責的挑戰,」人們害怕靈魂遭到侵擾與懲罰的恐懼一發不可收拾。布萊克觀察到:如果將戰後的西德人民所經歷、談論、講道與診斷的精神疾病統統放到一個框架中來看,就可以發現一種隱隱作祟的強烈不安,「精神混亂的人們經常將這種感受直接或間接連結到納粹時代。」

她在統整這些發生於德國的大規模超自然事件的共同處後,發現案件都聚焦於「罪惡與過失」、「治癒與救贖」,而《歐洲鬼地方》的主要兩條敘事路徑,也展示了這些關鍵概念:

一是飽受煩擾的個人與處於困境的靈魂,尋求精神上的喘息,希望能被治癒、有所轉變或得到救贖;二是使社會沸騰的憎恨情緒昇華成對巫術的深刻恐懼。前者以天主教民俗治療者布魯諾.葛洛寧(Bruno Gröning)的事蹟為主要故事,後者則是藉由近百件的「審巫案」說明「巫術指控」如何成為社會現象,又如何顯現其社會心理。

透過再現這些已被遺忘的事件,布萊克揭示西德人「沉默」背後的精神狀態──對於靈魂蒙受汙染的恐懼、有害的懷疑心理,還有對日常生活的一切感到心神不寧。求助神醫、巫術指控、末世預言,又或是聖母顯靈等等不符合現代常理的種種情事,之所以頻繁地在經歷災難性戰爭與大屠殺後的德國社會發生,便是彼時德國人處理無以言喻的悲傷與創傷、避開直言納粹以談論罪惡的方法。鄂蘭認為的「冷漠」,或許正是西德人撫著傷痕、忍受良心譴責的狀態下,無以名狀的焦慮。

「這些現象帶有強烈的民俗色彩,」布萊克解釋道:「(這)暗示著人們的精神遭到損害與靈魂需要淨化,表現出德國戰後時代特有的社會傷害,它們根植於驚懼、過失與羞恥、責任感,並且象徵後納粹時期生活中所充滿的不信任與失去。它們見證了一段空白的時期(在道德、社會與知識上皆是),而造成這道裂縫的,是戰敗國衰退的事實與一場由同盟國監督的反集體屠殺行動。」

在重大災難過後,人們會將悲傷、失落或難以處理的創傷感受,寄託在非科學實證的物事上,例如信仰又如鬼神,這些物事是人類自有文化以來對世界的感知與觀點,既有普世性,也依據族群文化不同有其獨特性。過去我走訪地震海嘯重創之地時,便時常看到倖存者如此解釋災難的發生與後續──如日本東北災民相信亡者的鬼魂還附著在這片土地上,他們仍能相見;又或者位在南亞海嘯震央的亞齊(Aceh),當地人認為海嘯是阿拉真主的旨意,讓他們可以在末世前悔悟,而災難令他們信仰更虔誠。

在這本書中,則可見布萊克嘗試貼近當時的時空,讓自己置身於彼時西德民眾的處境裡,透過文獻細節再現當時的景況,再引用各家說法解釋這個時期德國人的歇斯底里從何而來,彷彿引領讀者回到時代現場,也適切地進行一場「社會心理快照」。

在戰後廢墟中聲名崛起的葛洛寧,據說比當時的西德總理艾德諾(Konrad Adenauer)還有名。他的追隨者認為他擁有神奇的治療能力,可以治癒由「邪惡」引起的疾病。儘管當時的律法禁止無照醫療,但人們並不理會政府禁令,前撲後繼蜂擁向他求醫。

這名前納粹分子是彼時的輿論中心,在本書中占有極重要的篇幅。布萊克不僅就這個人所創造出的社會現象與討論全面探討,在觸及需要更深入解釋的文化概念時,也不吝於拉出一個視窗,細述這些概念在文化裡的多樣性與深度,例如疾病──在德國民俗文化中,疾病不只是單純生物醫學的問題,還充滿了道德考量與道德判斷的可能性,一個人若罹患疾病便表示可能做錯了什麼事,而維持健康則帶著個人自律且對群體負責的意涵。

疾病與道德(惡)關係的案例,不只德國獨有,從美洲到非洲,都有類似的民族誌可以證明。葛洛寧是天主教徒,根據他的說法:生病代表逾越界線,代表犯了錯,疾病是犯下惡行須受的處罰,但有程度之分,某些罪過與疾病可以被治癒,某些則不能。而他所謂的「惡」,即是讓靈魂附於樹根、使鄰居生病的「惡人」──即便他未曾言明「惡人」是誰,但在德國文化裡,指的是巫師;當你指控某人是巫師,就等於控訴對方圖謀邪惡,造成傷害、不幸與疾病。巫術遂成了文化慣用語,是理解與解釋不幸的方法。而這種對「惡」的看法,也是這本書另一條軸線「審巫案」的背景。

巫術與惡,這放在現代看來實屬邪魔歪道的故事,布萊克卻處理得極為細緻且誠懇,例如透過德國的民俗醫學觀念與超越實證醫學的說法,讓讀者可以理解「身體不舒服」與社會經驗相關,民眾的感受與決定其來有自,更不用說,二戰的劇烈動盪帶給人們一大堆疾病,是源於「有意識或無意識的心靈衝擊」。戰敗與殖民毀壞了德國人的健康。

即使民俗醫學或文化身體觀應該被理解有其空間,但葛洛寧畢竟沒有真的「醫治」了誰,在這股盲目追逐的潮流下,其問題也逐漸顯露,最後便因延誤了一個罹患肺結核女孩的治療,讓她死於絕望之中而吃上官司,最後遭到判刑。但群眾對葛洛寧的信任,從某個角度看,並非沒有道理,布萊克在書中多次指出,人們之所以信任葛洛寧,不斷寫信給他,向他求醫,是因為他會「傾聽」,「這些數以千計的寄信者選擇不依照指示保持沉默,而是向他訴說埋葬於內心深處的羞恥、傷心、愧疚、痛苦與不足。」

誠如前述,當時德國人的身心創傷其來有自,大到國家,小至私己,在政治暴力之下,有口難言。然而,戰爭時期那些難以揮別恐怖經歷的病患就醫時,得到的醫囑卻是:不要說話,埋頭工作。這是納粹時期發展出來的禁慾文化,對納粹而言,存在本身是一種非生即死的競賽,只有某些人在道德上有權利獲勝,為了榮譽,即使受苦受難也不吭一聲。葛洛寧儼然成為那個「沉默」背後的導管,讓民眾無能言說處有個流向,甚至重建自己的故事或認知版本。

醫學人類學家凱博文(Arthur Kleiman)在經典名著《談病說痛》(The Illness Narratives: Suffering, Healing and the Human Condition)中解釋,疾病(disease)是醫生將病痛(illness)以異常現象的理論術語重新改造創立的,而病痛則是病人或家屬或更廣的社會網絡對於症狀或失能的對照、共處或反應。病痛的形成受到文化影響,而病患在敘述病痛時,會依據自己的方式組織敘事,給予布局,賦予它意義,並給予詮釋。故事可能有道德目的,能重新確定被圍攻的核心文化價值,重新整合被結構壓力所強壓的社會關係,有時候可能有政治評論的效果,讓看得見的不公或個人被壓迫的經驗能被知道且討論。

布萊克在書中援引了民俗學家訪問那些歷經過二戰的西德老兵,她發現這些老兵都提到自己對懲罰、疾病與戰時經歷的看法,並將癌症的未知性連結到戰時的所作所為,卻都不願認為自己在贖罪,或上帝在懲罰他們。他們只是替過往作為辯解。

這就是為何葛洛寧可以擁有無數追隨者的原因──在戰敗與去納粹化的社會,當許多人背負沉重的罪惡感與審判時,自稱天主的葛洛寧或許因此成為一種救贖。

然而,在這個紛亂、虛無的時刻,萬人簇擁的葛洛寧,在某些人眼裡,彷彿是另一個煽動人群的「希特勒」,不得不提高警覺。但布萊克卻認為他喚起了靈魂的一致性、完整性,一種「精神振奮」的感覺,在這種狀態下,人們會在國家社會主義影響下忘卻所有煩惱,德國人非常重視「對群體感的高度追求」。然而,不過短短8年的時間,葛洛寧於1949年給予大家救贖的那場聚會,就在1957年他受審判時,成了一種離經叛道讓人反感的回憶。1959年,葛洛寧胃癌離世,也標誌了一個時代的結束。

「戰後時代最顯著的表現形式之一 ──象徵戰敗的痛苦、社會的動盪與精神的病態──就此煙消雲散。」布萊克透過社會學家埃佛瑞.戈登(Avery F. Gordon)的話,為她這本書的鬼魂概念作結:在一個迷信怪力亂神動盪不安的社會,「鬼魂往往有話要說。」而我們必須傾聽鬼魂的聲音。

但如果是歷史幽靈在21世紀的今天,再次騷動呢?伴隨這個國家產生傷口的一切,是否真的消失了?

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。