書評

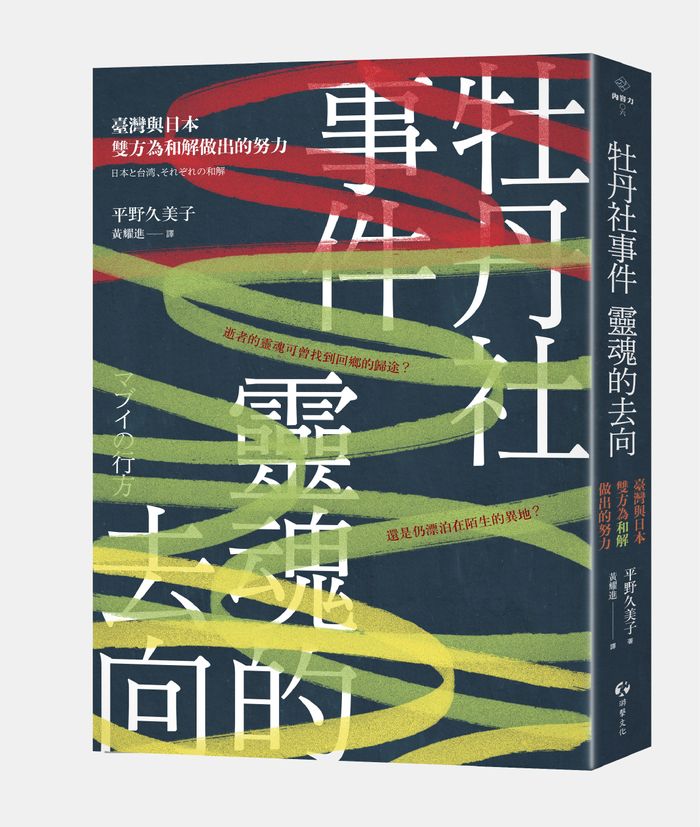

2005年,高士佛社與牡丹社的排灣族人前往沖繩,為100多年前的牡丹社事件踏上和解的旅途。《牡丹社事件 靈魂的去向:台灣與日本雙方為和解做出的努力》作者平野久美子即以此一新聞報導為序曲,從日本到台灣、在海的兩端奔波往返,不但訪談雙方的遺族、後裔,更於排灣族與琉球的口傳與文獻中細細爬梳,企圖跳脫台、日既成的歷史敘事,透過排灣族人與琉球民自身的視角,找出牡丹社事件發生的始末,期待能還原這起深深撼動著排灣族、琉球、台灣、清朝與日本,乃至影響整個東亞近、現代歷史發展的重大事件背後,複雜而多元的面貌。

本文為《沒有名字的人:平埔原住民族青年生命故事紀實》作者之一、馬卡道族的陳以箴為《牡丹社事件 靈魂的去向》一書所作書評,由游擊文化提供並授權刊登。

他們幾乎殺了所有琉球人,那些──飢寒交迫、手無寸鐵、方從船難中掙扎上岸的琉球人。

這是所謂「牡丹社事件」裡我們所知的一角,整整150年前的謎團懸宕在恆春半島秋季燠熱潮溼的上空中。這場殺戮,並非沒有前後文,從史料和口傳敘事的蛛絲馬跡裡可以得知:暴風使得船隻偏離航道,琉球人在海上迷航了一週才上岸,南排灣的人們在遇見琉球人之初,先是為琉球人取來飲水、特地熬煮了招待客人用的芋頭甜粥、為他們安排頭目家中的房間過夜,甚至,準備要上山打獵以獲取足夠的肉食來安頓這些琉球人。

可後來的劇情卻急轉直下,為了某個至今我們都無法釐清的因由,琉球人悄然逃離部落,排灣人追捕殺伐,將琉球人的頭顱砍下,帶回森林深處,掛在雀榕樹上祭祀。餘下的琉球人在當地漢人的庇佑下倉皇生還,帶著創痛輾轉回到家鄉。而死難琉球人的屍身,也是由這幾位漢人在溪畔拾回、殮墓、供奉至今。

這是「牡丹社事件」的上半段,發生在1871年,如果這個年份顯得有些陌生,便是台灣被日本治理的24年前,也是《斯卡羅》影集中故事的4年後,同樣在恆春半島的舞台,同樣多族群交會的衝突現場。

「牡丹社事件」的下半段,則是日軍與排灣人的仇怨。琉球人在恆春半島殞命的3年後,日本政府藉口要討伐凶蕃、為子民報仇,於是帶著3千多名軍士向恆春半島攻來。然而,當時的琉球王國甚至還未屬於日本的國土,這場戰役意味著的,是日本政府企圖收編琉球王國,以及佔領台灣的野心。牡丹社排灣人的頭目陣亡,村落被焚毀,剩餘的族人隱匿深山,這場對遇,也成為牡丹社排灣人百餘年來閉口不言的傷痕。

戰場並不遠,石門,就在遠近馳名的四重溪溫泉風景區範圍內;而琉球人逃亡和被埋葬的墓塚也不遠,就在統領埔,如今的車城鄉內,幾乎所有台灣人都去過的海洋生物博物館鄰近。

「那事件早就已經結束了。」《牡丹社事件 靈魂的去向》當中,作者平野久美子訪問的受難者後人,仲宗根玄吉,已經90多歲的老人這麼說。

1871年當下的時空早已被亙古通今的落山風吹散,所謂的真相也永遠埋在恆春半島的地土之下。如今,行經琉球人登陸的九鵬海灘,以及後來埋葬的統領埔,都已是一片天高日廣。除去紀念公園和碑文之外,整個恆春半島已經難以揣想事件裡的對峙和悲傷。

書中記述到另一位受難者的後人野原耕榮,在年少時聽聞事件過往,他並不感到生氣,看見父親參與協調遺族事務時,他也沒有生氣。但直到他親赴屏東參與牡丹社事件的交流活動,看見了紀念公園中的說明牌,將琉球人描述成帶著武器、不懷好意的侵入者,並且把琉球人遇難與後來的日軍討伐牡丹社混為一談,他才真正感到憤怒,為什麼?野原耕榮的憤怒,並非19世紀末的憤怒,而是當代的憤怒,而這是由何而來?

作者幾次明示暗示讀者,野原耕榮這個人物身上凸顯出琉球/沖繩與日本之間矛盾難解的歷史脈絡。野原耕榮早年的求學歷程,有著被日本內地大學否定的故事,後來他成為一位世界揚名的空手道教練,之所以選擇空手道,正是因為空手道是發源自沖繩、彰顯出沖繩傳統文化精神的一種運動技藝。因此,被野原耕榮「⋯⋯所視為問題的,正是把祖先的悲劇當作出兵台灣藉口的明治政府⋯⋯,舉著懲罰原住民的正義大旗攻入台灣,打擊原住民社會與清朝後,接著還強制合併琉球的明治政府。」

這一廂是對大和日本懷抱著複雜情愫的受害者後人,另一廂,則是同時作為加害者和營救者後代的排灣人巴基洛克。作者在台灣訪查時,仰賴這位排灣人提供排灣族一方的事件口傳和文化知識,巴基洛克的父親一方可以追溯到作為加害者的高士部落頭目,母親一方則可以追溯到救出琉球人、協助埋葬死難者的漢人成員。在書中,野原耕榮和巴基洛克並未碰面,然而我想著,如果野原耕榮面對巴基洛克時,究竟是該向他質問「為什麼」,還是要對他道聲「謝謝」呢?

不管對野原耕榮、對巴基洛克來說,這毋寧都是一道複數的難題。對夾在帝國縫隙的琉球和台灣,身處恆春半島、琉球諸島的人們而言,都在19世紀末的全球化處境中,共同遭遇了這一樁悲劇,和後續的苦痛糾葛。

作者到最後持續地思索:什麼是和解呢?人類真的是能夠相互寬恕的生物嗎?也許,誰也難以給出肯定的回答,但是在作者描繪的一個賠罪現場裡,加害者同時也是救助者後人(塔立國,即巴基洛克的哥哥),和被害者後人(仲宗根玄吉)面對面相互伏跪,他們泣淚握手的戲劇張力畫面中,不只讓我們遙想19世紀末搖曳的島嶼,也讓我們更進一步、一次次觸擊心靈相接的時刻:人類之間的寬恕可以是什麼樣子?人類可以如何面對錯誤?又能如何接納愧歉?

無庸置疑,如同《牡丹社事件 靈魂的去向》書封的設計所暗示的,這是一本深沉且纏繞的紀事。作者帶領我們探究牡丹社事件,和事件發生後百餘年來受害者、加害者、救助者間的對遇、誤會、重逢和理解。

作者並非以史料堆疊的形式安排文字,正因證言難尋,於是作者在一塊塊石碑、告示牌、雕像前揣度,更邀請我們隨著他在一幕幕的採訪、對談畫面中移轉視角。字裡行間,看得出作者努力向雙方(或三方)對話的企圖,既仔細重現琉球當時的王朝和人民形象,也細緻解釋排灣族的文化慣習和變遷,更不嫌厭煩地說明日本明治時期國內動盪、膨脹的局勢。作者不只追溯每一個當事人集團的後人去向,更把每一個當事人集團都放回事件的時空中,嘗試理解各自的動機、處境、心緒。

到沖繩觀光旅遊時,大家應當都能感受到沖繩迥異於日本的風土;而沖繩至今也仍有不少人對日本懷抱著複雜的情感。19世紀末的琉球王族,為了在清朝帝國和明治政府的狹縫中尋求和平,仍同時向兩方納貢。然而牡丹社事件發生當時的琉球人民,則恐怕是沒有餘裕思考要如何、向誰效忠,他們負擔極其沉重的徭役和稅收,貢品同時要滿足中國、日本,以及琉球自身的王族所需。今天沖繩最有名的織品工藝,是來自宮古島的布匹,這種「宮古上布」在19世紀末也是重要的進獻貢品,宮古島的女人們日以繼夜地織作,宮古島的男人們再將這些貢品載往琉球本島。1871那一年漂泊到恆春半島的琉球船隻,便是這樣一艘納貢船,載著宮古島女人的勞動產物,在琉球本島完成納貢的任務後,準備回到宮古島休息的男人們,便從此迷失在熱帶島嶼的叢林之中。

我忍不住去想,宮古島人是怎樣的人呢?如果,那一年宮古島的男人們順利回到了家鄉,會如何?作者幾次提及宮古島人性格中的「溫柔」和「博愛」,使我想起在人類學碩士班期間讀過的一本書,《沖繩的界線》,分析面對統治者來來去去的沖繩底層人民,怎麼去順應、抵抗,或者陽奉陰違。在朝代更迭的19世紀末以降,沖繩的底層人民開始反抗琉球王族依循舊慣的剝削,同時,卻也以拒絕日本政府邁向資本主義的現代化工程。彼時,琉球王族和沖繩的菁英階級急於在夾攻的帝國、動盪的時代中維持「琉球/沖繩」的獨立政體,但沖繩的底層人民「⋯⋯更願意為自己說話、實現自己的願景,而不是犧牲他們的日日夜夜來保護一個抽象的『沖繩』共同體」。

1893年,也就是宮古島男人們在恆春半島喪生的22年後,「宮古島農民運動」獲得了前所未有的進展。宮古島的人民寧願捐獻給傳統女性巫者,也要拒絕支付不合理的納稅(人頭稅,以小米和織品為主要納稅方式),他們以素樸的方式嘗試起草、簽署請願書,在有限的資訊中召開祕密組織串連,他們推派了自己的代表要跨過琉球王族的管轄,到東京去向日本議會請願。可是,運動也需要經費,怎麼辦呢?他們各自捐款以湊出運動資金,甚至偷偷打開地方上的糧倉,以小米換得資金。那年10月,農民代表在港口邊要離去時,農民們聚集在港邊,以宮古島的傳統歌舞祝頌船隻啟航,歌詞中吟唱布稅帶給織女們的痛苦,也唱出他們對脫去桎梏後的想像──那會是得以擁有土地和自由、能夠飽足的生活吧!

如果22年前的宮古島男人們沒有在台灣死去的話,此時他們也會站在碼頭邊吧?或者,也有可能會是航向東京為了運動目標請願的代表成員之一嗎?航向納貢的船帆曾是宮古島人的血淚,將他們迎向死亡。可此刻,船帆也為他們帶領向新生的盼望。

「逝者的靈魂可曾找到回鄉的歸途?還是仍漂泊在陌生的異地?」書封上,這樣殷殷探問著。

然而,是誰,又是為什麼,需要確認靈魂是否找到歸途呢?只是為了追討前人的公道、使得前人能夠安息,如此而已嗎?閱讀之際,一個困惑不斷縈繞在我的腦海:一樁百餘年前的事件,以及隨後種種交涉,加之20世紀後的數次和解行動,對當代人的意義是什麼?

書末曾提及「和解」的目標包括「為了將來的共生」,如果和解是為了共生,那麼必須思考的是,對共生的想像究竟為何,才有辦法適切地邁向和解吧?然而,畢竟琉球與台灣各自身處獨立的政治實體,如果共同生活的目標並非如此迫切,那麼,和解是為了什麼?是誰需要這樣前路迢迢、費盡周折的和解呢?

「那些命運與遭放棄的遙遠過往,透過缺乏現實感的傳聞聽到的祖先們的悲劇⋯⋯遺族們想像著如果沒有遭遇那場颱風,祖先們將會活下來度過的歲月⋯⋯」

這是作者描述1980年遺族重新見到死難者遺骨的情景。閱讀至此,我才忽然覺得自己的心音與這本書的殷切的召喚重合,胸腔終於也開始砰砰作響,能夠去揣想遺族們的悵然,那份被歷史緊壓著、卻又在時空中逸散的疏離悲傷。直至遺族們在1980年重新見到祖先的遺骨,離上個世紀末的事件當下,已過去了百餘年,此時的哀傷與百年前乍聞厄訊當下的悲痛,會是相同的嗎?我想,對百年後的遺族後代來說,失去的不是父兄丈夫的性命,而是那些正值青壯就隕命的先人血脈,如果活著的話,能夠為琉球、為宮古島、為家系裡留下來的豐饒的安穩吧;後裔們失去的是,免除背負著嚴厲命運的自由──如果不用困擾於祖先為什麼非得遭遇橫死的無解之謎、不用一代復一代地檢閱事件始末、不用年年面對和解儀式的劇碼,也不用去思索「如果我的祖先們沒有在那場船程中遇難的話,琉球還會成為沖繩嗎?」那樣的話,會是一種什麼樣的自由呢?

我自己在《沒有名字的人》寫作過程中,與夥伴們以恆春半島的歷史遭逢和人群地景來比喻平埔族群面對的認同困境,當時雖然已經認知到牡丹社事件作為影響恆春半島發展的關鍵史實,卻未曾貼近事件本身的意義。我雖然不能自認為可以體會那份面對死亡的哀傷,然而將族群的興衰與自身命運連結起來之時,我卻很能夠同理背負著歷史的荊棘前行之際,對真正的自由的遙想與渴盼。

命運的確嚴厲。我不會說是殘酷,說命運殘酷的話,彷彿我們只需要被動接受、嘆息感懷就夠了;說命運嚴厲,意味著當代的我們仍有必須面對的課題。今年(2021)的11月8日,就是54位琉球人在恆春半島喪命的150週年,儘管斯者已逝,距今150年前風起雲湧的諸帝國和底層人民間的碰撞,在宮古島男人上岸那一刻和往後數年的餘波裡,留給琉球和台灣的我們直至今日仍無以迴避的課題:與自身的命運和解,從命運裡自由。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。