有些真相,不只是寫給別人看的,也是寫給沉默太久的自己。

香港記者譚蕙芸曾為無數他人的傷痕發聲,多年後,命運將她帶回沉重的家門前,她終於明白──最難寫的故事,是自己的家族。

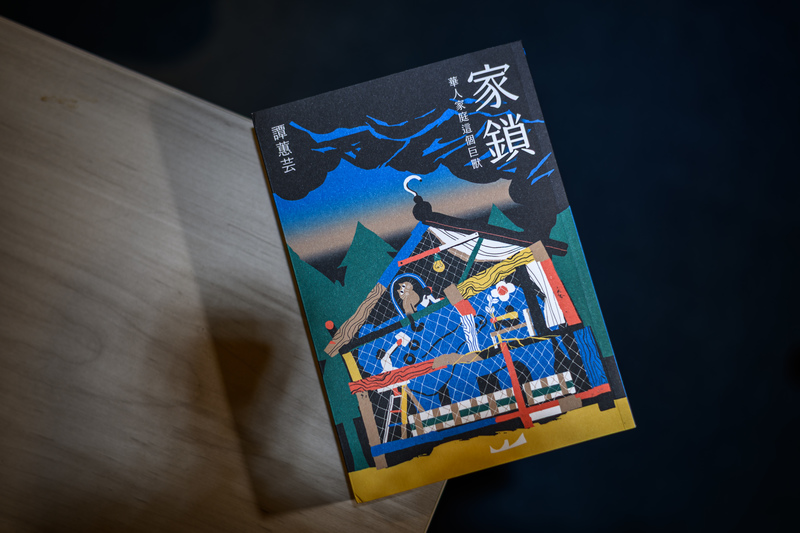

《家鎖:華人家庭這個巨獸》不是雞湯式的懺情錄,而是以解構之筆,穿透30年的靜默與遮掩。從哥哥被思覺失調症攫住成為陌生人,到父母不肯承認的痛,再到她作為記者與女兒,在家庭崩塌中心苦撐的身影──這是一場穿越傷痕與禁語的敘事之旅。

譚蕙芸寫下的,不只是一個家庭的幽閉病史,更是一種公共召喚:在華人家庭的權威羈絆與疾病汙名之間,我們是否仍能為彼此,留下一條出路?

「我跑了新聞十數年,到世界最偏遠角落採訪,到最後要回答的真正靈魂拷問,是關於自己的原生家庭。」香港作家、記者譚蕙芸在新著《家鎖:華人家庭這個巨獸》中的領悟,正適合作為此書的註腳。

在新書發表會上,譚蕙芸感嘆:「華人家庭真是個邪教啊。」引來共鳴的笑聲。「外面的人不知道裡面真正的互動。大家一起表演一個得體的樣子。我也給洗腦⋯⋯我爸用他的方法去愛我。但是你在裡面,怎麼去評價這件事?」

譚蕙芸從觀察社會的記者,反身凝視家族傷痕;她自揭家族封印──哥哥多年的思覺失調症、父母對病的否認與隱藏、她的失落與憂鬱。書中敘說的不是一個香港中產家庭在第一波移民潮中、移居加拿大之後的美好故事,也不是關於「會考狀元」的長子、在上大學之後患了思覺失調症的不幸;而是這個家庭如何、為何把這個生了病的兒子藏了30年的診斷之書──體面的中產家庭背後,藏的是什麼?

此書如同穿越家庭沉默、疾病汙名、社會禁忌與心理創傷的社會行動,就像她的記者生涯筆下的無數文章,總要在社會中丟下一顆石子,讓影響力漣漪藉文字盪開。

「這個家就像一把鎖,鎖住了哥哥的病,也鎖住了我的沉默。」

誰是譚蕙芸?關心香港的台灣人對這個名字必定不陌生。她曾任職《明報》、有線電視新聞台,現是香港中文大學新聞與傳播學院講師。2019年譚蕙芸曾在Facebook上持續書寫動盪香港,她天天出門、選一個角落記錄,不間斷地寫了4個月。「我們是那時候被圈粉的,」擠滿台北書店「飛地」的聽眾這樣說。《家鎖》的「全球第一場」發表會選在飛地,與店主、同樣來自香港的張潔平對談。

2020年,譚蕙芸突然由大歷史書寫中消失;後來隱約說是「去加拿大帶家人回港」,社群媒體上偶爾透出疲憊。

譚蕙芸接受《報導者》專訪時解釋,在疫情肆虐全球之際,老父在加拿大中風了。她放下動盪中的香港,飛到多倫多,看到在疫情中幾近失能、傾圮的家庭。「家事占據我的精神容量,超越香港發生的歷史大事。香港有許多人一起經歷,但我家的事,只有我一人承受,」 她說。

「我曾幻想自己只是他人的記錄者,但當我回頭看,自己已站在崩塌中心。」

回到她度過大學時光的多倫多,她面對的是中風的父親、失智的母親、思覺失調的哥哥。譚蕙芸赫然發現,她是「這間大屋中唯一一個健全人」。那時,她渾然不知一場完美風暴已然刮起,「只是以孝女回家拯救患病家人」的心態拚搏。

她認清全家要活命,就得搬回香港──老病三人如何能獨力度過加拿大大雪紛飛、零下30度的嚴冬?但是,家庭權力中心的父親不願回港。她猜測:「回流香港」代表某種程度的「認輸」?或者留加就不需要讓親友知道兒子患病?

但最難的,還是早已停藥的哥哥,若不治療,可能連飛機都上不了。他不刷牙不洗澡,於深夜遊走。譚蕙芸寫著:「我嘗試凝視這位親人眼睛最深處,他已經神遊太虛」;有時跟著他出門遊蕩,看他摘下鄰居鮮花,坐在另一家人的花圃裡。他盤腿席地而坐,她在他正前方坐下,跟他說話,他沒有答話。

疾病吃掉了她親愛的哥哥,他人生最菁華的時光,都被父母藏在屋裡,成了完全缺乏社會化的中年男子。有時衣不蔽體在大屋裡行走,「看到這一幕,對我是很大的創傷。」

「家庭這隻巨獸,對居於裡面的成員,往往同時滋養又同時傷害。」

即使世界因疫大亂,譚蕙芸日夜只能為家人打理回港事宜。記者辦事利索,包括幾經波折,為哥辦回他撕毀的就醫證,她開心極了,卻犯了父親大忌:小女兒竟已比老父能幹。

如同病了的父親堅持開車,譚蕙芸說太危險,她絕不上他開的車,但不辨安危的母親柔順地上了車。小女兒自顧自走去搭巴士,父親罵:「妳反我嗎?」這幕像是個隱喻,只是當時無人知曉。

譚蕙芸自此展開「小女兒的反叛」,成為家庭權力結構的破壞者,只為家人能平安返港。但她低估了在加3個月與家人共處、並打理30年細軟的難度。她瘦成「火柴人」,除了耗盡心力之外,失智的母親下廚備餐的分量少到她總是吃不飽。她沒想過在自己家竟然要捱餓,在許多處理一連串危機的晚上,她是空著肚子上床的。

家庭巨獸幾乎將她吞吃。譚蕙芸上網找諮商求救,決定搬離大屋、住進旅館,與家人拉開物理距離,才能在糾纏不清的華人家庭關係中,劃出界線。

她得先活下來。

「即使這個家庭的命運已經沒法改變,但只要把創傷一一記下,一切苦難才有價值。」

在極度痛苦中,她動了寫書的念頭。「三個只剩一口氣的人,把剩下的力氣拿來踢我,好痛苦!那時,我就想:我遲早把這些寫出來!」新書發表會上眾人大笑。把幾乎要死的痛苦,說成記者小女兒拿起詮釋權之劍的復仇記,這是朋友口中的譚氏「惡趣味」。

真正推著她把一切寫成18萬字、500多頁《家鎖》的動力,是「強大的孤獨感」──是她作為精神病患家屬兼記者,卻被父下令噤口的孤獨,也是她看到許多病友家屬的孤獨。

「妳切記不要在報紙上寫妳哥患病這件事。」這是權威父親當初對30歲的記者女兒下的禁令。多年來,她寫了許多精神病患及弱勢者的故事,卻無法說出家中真相。寫書也是為了點一盞燈,為自己、也為在這黑暗路上的人:嘿,你們不孤單。

「作為記者,能夠在全香港讀者面前公開書寫『精神病』三個字,猶如一種解放。但讓我痛入心扉的是,我可以在公共領域書寫一千次『精神病』,回到家裡,卻要三緘其口。數十年來,『精神病』三個字如同我家的『佛地魔』式禁語。」

疾病汙名、與父權的搏鬥,譚蕙芸不時以「界線」這個的西方心理學概念對抗華人家庭的牽絆夾纏;但她又得小心翼翼,字斟句酌,因為家庭價值像是個魚缸,我們是活在水中的魚,並不覺得水的存在,而讀者也是;「吐槽太過,你就踩了地雷。」

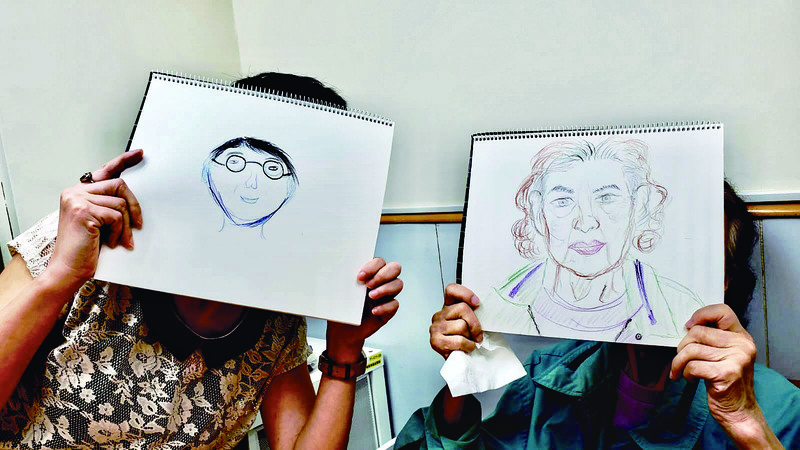

就是這些傳統觀念,讓善意變成傷害,諸如:回到香港,旁人總說「照顧是福氣」、「我們沒有怨言」,都讓她撇嘴。Facebook上,看見她參加照顧者活動,都成了她的人類學觀察:照顧者幾乎覺得抱怨是罪,你必得無怨無悔。社工發下畫紙讓照顧者自繪,全是笑臉,都是「正能量」,譚蕙芸忍不住說:「畫一滴淚可以吧。」

「最有效回應創傷的方法就是重整事情真相,公開講述自己過去的經歷。」

對自己「誠實」、對世界「誠實」,幾乎是譚蕙芸的堅強信念。「承認真相」是家庭轉型正義的第一步,她說。

「我想還給哥哥一個公平。他,不等於他的病。」看到街友,她會想:「我哥差一步就會那樣。」大屋囚禁了他25年、人生最好的時光,即使常來家裡走動的親友,也全然不知道他的存在。「誰不想要有個正常的家。」「19年沒有一張全家合照。」譚蕙芸在採訪時、在新書發表會上垂眼望地,喃喃說著。

「這個家庭裡面沒有一個是壞人,但最後所有的人都受到傷害。」

要客觀地書寫近身的事很難、寫自己家的創傷與汙名更難。但是她必須寫。但面對家庭禁忌,如此近身而灼人,該如何書寫?

譚蕙芸曾在一場線上論壇中說,關於家族書寫,在情緒最壞的時候,千萬不能寫,這個時候寫出來的東西,絕對是滿紙「嘔吐物」,你得沉澱、穩住自己,才有辦法寫出對人有用的「營養奶」。「我如果要吐苦水,就去找諮商師」;但文字「嘔吐物」如何變成「營養奶」,她得找出正確配方。

她說,她教學生新聞寫作有個「10-year test」:寫出的文章不會讓10年後的自己後悔?「這原則是我發明的」,許多好記者寫出10年後自己都後悔的文章,她絕對不犯這種錯誤。

所以,2020年動念、2024年動筆。讓時間當酵母(當然,還有心理諮商與精神科藥物),終於將她的情緒嘔吐物,變成給讀者的文字營養奶。讓私領域家事具有「公共性」,是她念茲在茲、不停拿來嚴格檢視自己作品的量尺。

寫作策略上,不能只是「小女兒」的視角,她的「記者」角色必得出現,要為當年的家史翻案:一是將家庭放回更大的時代脈絡與華人文化的框架中;二是找出客觀見證人,為她指認「那個關於我原生家庭的災難現場」。

「原來我不是被家選中的那個人,但當家崩塌時,我卻成了唯一還站著的人。」

她不想把責任全推給做出「藏子」決定的爸媽,因為他們「不懂得」。她以記者本能,看清1935年出生的那一代知識人,相信學歷就是一切、服從父母的家庭價值,以及華人社會的面子文化,加上當時對精神疾病尚一無所知的中學、大學校園,每一個環節的錯失,造成了這場「完美風暴」。書裡以「recipe for disaster」形容。

「人都有盲點,我也不相信自己。」記憶不可靠、被圈在傳統下的思維也不可靠,所以她得找出當年哥哥生病前後的證人。

她在Facebook發出尋人啟事:是否有人認識在80年代尾、90年代初就讀XX中學的校友?網路大神果真讓她找到了線頭,追索至哥哥中學、大學舊友,見證哥哥在大學時由文靜青年因學業壓力而崩潰的過程。還有人傳話:那時「你哥哥是書呆子,你父親是獨裁者(Your brother was nerdy; your father was a dictator.)。」這描述殘忍卻真實。

「我哥病了這麼久,與世隔絕數十年,有時我都懷疑,這些是不是自己幻想出來的情節。但第一次,有一位第三者,從時光隧道裡回來,告訴我那個當初,一切有因有果。」

友人回述的「災難」現場,許多細節是同住一屋的譚蕙芸都不知道的:哥哥發病、赴加後打電話回港求救──他想回來,得有人收容。許多朋友都收過哥的半夜電話。同學H甚至在電話中與譚父交涉:兒子想回港,父親怎麼想呢?父親客氣地表示無能為力。同學M更說,幾位同學在哥哥移民前,擔心地與譚父說:「放手一點吧,給兒子一點空間。」

譚蕙芸說,移民後的孤立、中產家庭的經濟優渥,才能讓長子無所事事地病了近30年。

作為此書最早的讀者之一,張潔平說,譚蕙芸的「女兒、記者、社會改革者」角色,三位一體 、高度一致:記者專業包含詮釋、理解的技巧, 應用在家庭變革、如解剖刀一樣剖析這個典型的香港中產家庭;即使作者並未刻意,但此書隱藏的暗線是微觀的香港史。

寫書掌握話語權,對家人公平嗎?譚蕙芸說,她請教過香港中文大學醫學倫理的教授,確定出書的倫理原則:不公布私人的醫療細節、不出現家人的臉孔、與公共利益無關的糾葛都擱下。

「我不敢太赤裸,也不能太卡哇伊(日文:可愛)化,」譚蕙芸在專訪時說,照顧就是把屎把尿,老人不是可愛的大baby,許多記者面對弱勢者常常「過度補償」,為了彌補汙名,就將許多不堪刷上了玫塊色;她誠實描寫一個不就醫、不吃藥的精神病患是什麼模樣,「不是羞辱他,而是警惕大家。」

每一頁都可以看出書寫者的刻意節制。張潔平說,這樣的家庭劇碼是可以寫得很灑狗血、很窺私欲的,每個家庭都有自己的帳本,但《家鎖》是寫給公眾的「大帳本」,肯定有「小帳本」妥妥收著不足為外人道的糾葛。

「病人照顧病人,是一種重構倫理的開始。」

如今,在記者身分之外,譚蕙芸加了照顧者的新角色。但其實,要不要踩上「照顧者」位置,常理看,譚蕙芸有三種選擇:一是如父親所願:他要在加拿大「大屋」中老死,她回香港照常過日子,沒有人能責怪;二是,辭掉中大教職,回加全職照顧三人;三是,在疫情中,夾帶三人與大批家當,在移民潮中逆流回港,用盡氣力,讓三人再度與世界、人群接軌。

中大教職一直是譚蕙芸的生命重心。她說,沒可能辭職,因為在父親心中,女兒能在大學任教,是多有面子的事;一旦沒了教職,本來發言分量只有10%的小女兒,只怕要低到塵埃裡了。「辭職,我還有生機嗎?」

把三人留在加拿大,她想像過:唯一駕車的父親已無法開車,等於沒有腳、出不了門,「他們又拒絕去住院舍(機構),」最後一定是報上寫的「人倫慘案」。這樣的終局,「我不擔保我自己可以承受。」

所以,在香港二次移民潮中當逆流的鮭魚吧。回港才是另一場家庭戰役的開始。

「我實在太天真。那時,或許我做的已超越一個女兒的範圍⋯⋯不健康的家庭狀態,其中一個徵狀包括『家庭角色混淆』,例如女兒把父母的重擔揹在身上,或女兒想化身父母解決家庭困難。」

書裡最常出現的語氣就是「沒想到」、「如果早知道」、「我低估了」。把兩老一病在加拿大數十年形成的「超穩定結構體」,從大屋裡拔起,移回香港,是冒險之舉。「我的三名家人合住時經常吵架,但分開了,又不能獨立運作,這就是過於黏膩糾結不健康家庭系統的癥結。」

讀來最慘烈的一段,該是要讓毫無病識感、數年未就醫的哥哥,在港如期到醫院回診。譚蕙芸說,寫到這段時,她邊寫邊哭。

病發的兄長癲狂拒絕就醫,大吵自己沒病,還說「有隻狗給我落了降頭」,她只好報警。但到場的救護員禮貌地告訴她,依據香港法令,若哥拒到醫院,除非患者有自傷、傷人之虞,否則他們無權強制送醫。

譚蕙芸當下就決定「把自己奉獻出來」,做哥哥的肉靶子。她挑釁哥哥,「我哥一如我想像,立馬動氣,伸手跟我拉扯。」那畫面即是大塊頭的中年男子推撞瘦弱嬌小的女子,「我雙手皮膚被抓得通紅。」

她內心喊著:「哥,不可以再浪費時間了!」30年青春已經虛擲,她不忍,就只能高舉紅腫的雙手給在場的警護人員看,說:「大家看到吧,他推撞我。」

大家心知肚明她打的什麼主意,但一個大學老師必得演這一齣,才能「合法地」讓家人強制就醫,「是不是很荒謬?」哥哥如野獸般吼叫,憤恨妹妹的背叛。譚蕙芸放聲痛哭,「為哥哥哭、為這場面哭、為自己哭」──父母過去30年不忍心做的事,今日由小女兒狠心代勞了。

照顧三人之路,充滿未知與指責。「我每一刻都在動搖。」譚蕙芸說:「幸虧我就是不知道後果會如何,才做得了決定。」結果,「狠狠給命運教育了」,她也得了「情緒病」。她自嘲,以前是囂張跋扈的記者,現在可以「身段放得這麼低」。

在新北市小小書房與政治大學傳播學院特聘教授孫秀蕙對談時,譚蕙芸對讀者強調自我照顧太重要了:錢不要買包了,拿去心理諮商還比較划算。

「文本會自然帶領作者和身邊的人經歷神秘的旅程。」

書打開了家庭之鎖,不見光的祕密終於藉著文字攤在陽光下。

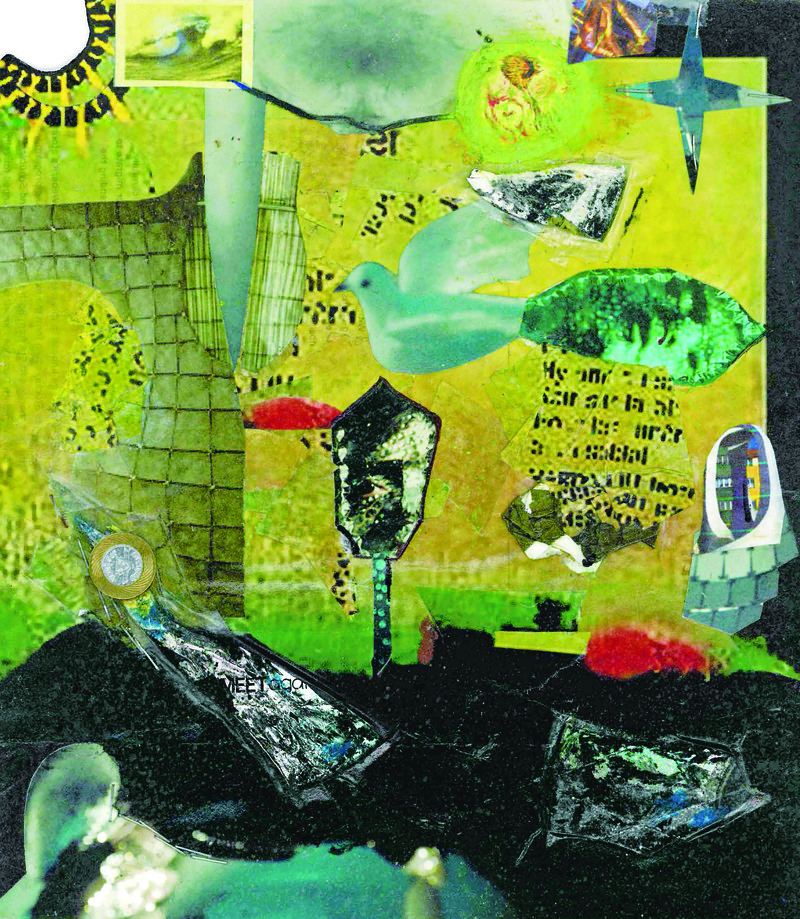

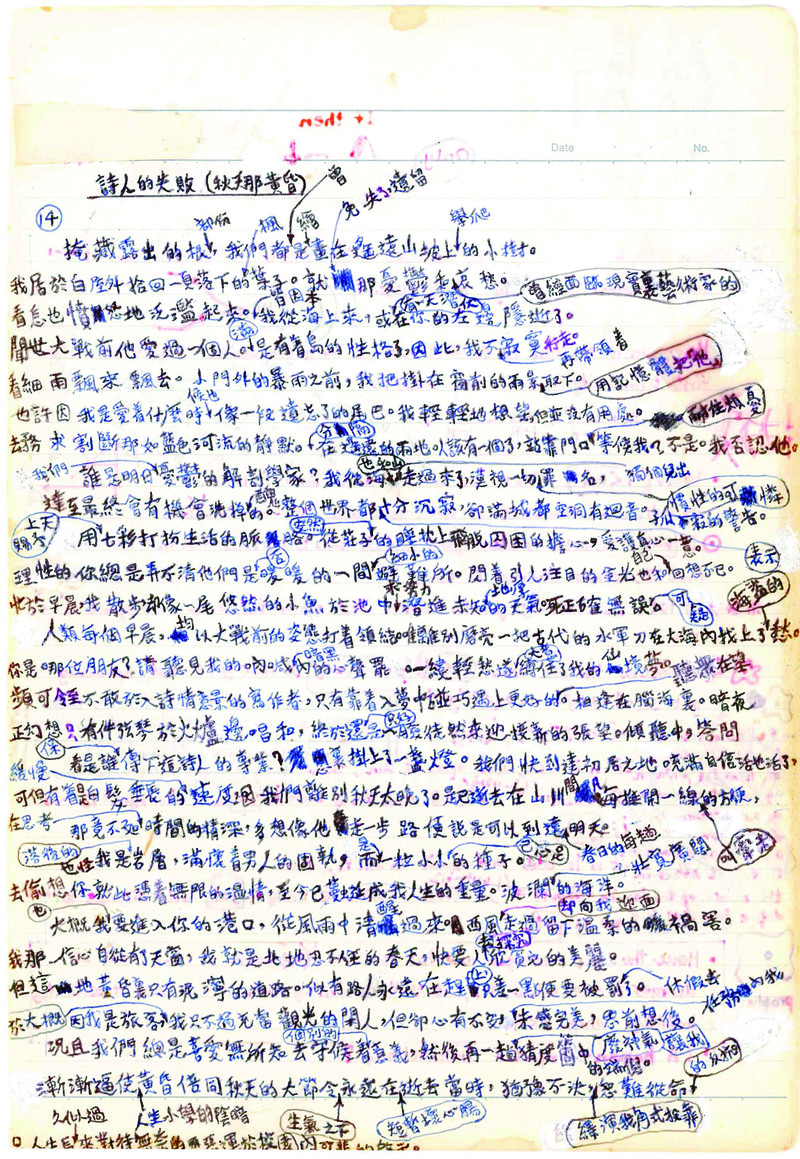

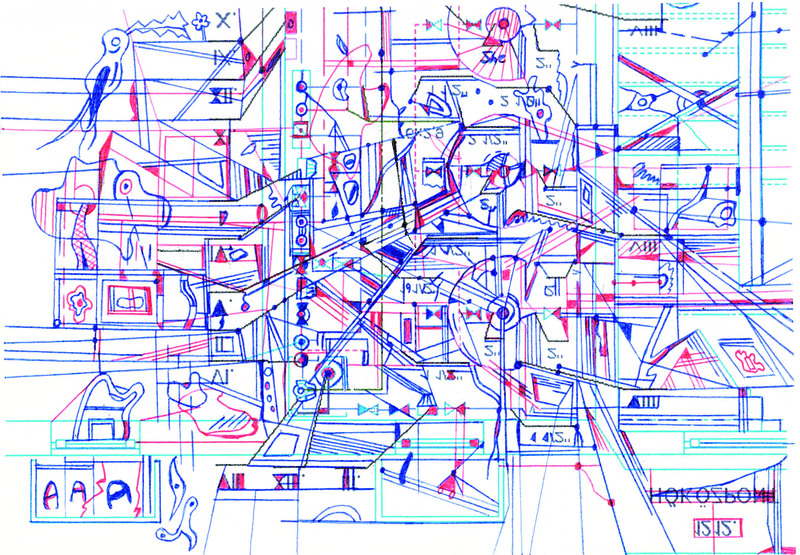

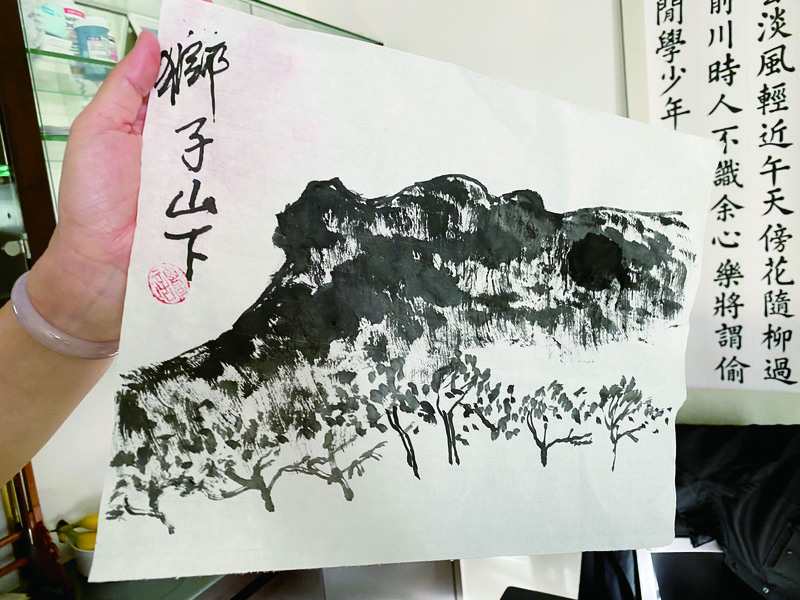

這段旅程超出她的想像。她在Facebook寫著「文本倒過來改變了我的人生,還是我採訪生涯數十年來第一次遇上」──如果不是要寫書,她不會想要看封在箱子裡的哥哥的畫作。創傷太深,她無法一人面對,還找了哥哥的朋友一起開箱。

她看不懂哥哥那些拼貼、線條、及魔幻文字,「但當記者好處就是認識的人多,」她請藝術家白雙全為她解讀哥哥的創作,未知這一舉動帶來蝴蝶效應。

就在書成、付梓前一個月,白雙全捎來消息,哥哥的幾幅作品竟然入選2025 Art Basel Hong Kong(巴塞爾藝術展香港展會)。「這是全球知名的藝術展!Oh My God!」在新書發表會上,譚蕙芸掩不住激動,「我從來沒有去過,裡面的畫是賣港幣幾千萬的那種。你要知道,我爸以前都是把這些畫,連同我哥一起,藏在盒子裡,就像隨時要送去堆填區(垃圾場)一樣。但現在它在VIP門票1,888港幣的Art Basel?哇!我們兄妹倆還在會展中心合照,」譚蕙芸說,「簡直神蹟一樣的。」

哥哥握起麥克風說他的畫,眾人專注聆聽。這畫面對妹妹意義重大:他做回一個人的模樣了。

她馬上告訴編輯,她得再寫。書有了新的終章。

30年不對外人說起兒子的老父,現在會指著客廳裡兒子在巴塞爾藝術展領獎的照片,說:「這我兒子。」

「30年來的空白已經過去,我們重新建立新的記憶。」

譚蕙芸說,「現在是我這一生最快樂的時候,老天對我有恩情。大概老天看這本書太黯黑了,送來happy ending」。

「我一直很不快樂。同事說3年前看我走路,風都是憤怒的,」譚蕙芸說,旁人都以為她的那股氣,是記者的憤世嫉俗;其實,是內心的斷裂──她長期為弱勢發聲,但對家庭祕密「要一起去隱瞞,多一句話都不能講,實在太分裂」。

書寫完,分裂的人格統整,怒風變成春風,「我終於體驗到整合之後那種⋯⋯回春!」

寫成《家鎖》是譚蕙芸的驚奇之旅,回望半世紀家族史,以全新眼光理解彼此;重要的是「再沒有不可告人的祕密」,修補裂痕,九旬父母在新居重拾與人群互動。

但她仍然說:「我不是忠誠的家人。」這話頗堪玩味。「親情不是這本書的formula」;解構權力、「安頓父權」之後,一切復原才能次第展開。

譚蕙芸希望,《家鎖》能喚醒父母對傳統家庭價值的反思,也讓更多人理解精神疾病家人的苦處。每一宗登上報紙的悲劇新聞,對她而言,從來都不是陌生故事,而是驚心的潛在投影。

厚重《家鎖》捎來重要訊息:家庭創傷可以變成公共療癒的湯藥。如同香港大學社工系教授吳兆文等人在序中說的:

「當個體創傷進入公共敘事,私領域的禁忌便喪失宰制力量。」

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。