今年(2025)8月,「建中共產黨」和「台灣校際共產聯合會」的出現,一舉點燃輿論風暴。不少報導形容這個扎根於第一志願的「政黨」是統戰範例,跟著遍及全台30多個高中職學校的左派組織更見證了「紅色滲透」,引發社會對於中國勢力介入校園的擔憂。

然而隨著我們的採訪,這些「共產組織」的神祕面紗被一一揭開:「建中共產黨」這個創立於2022年底的組織,既不是實質存在的政黨,更非經過登記的校園團體,而是一個由「角帳風潮」所延伸的社群帳號。至於各校的「總書記們」,則是一群對左派思想抱持期待的年輕人,基於平等和改革理念,在網路上相遇,因而促成「聯合會」的誕生。其背後的共同脈絡,則是一場在校園內探索民主與自治起點的實驗,是一股吹進校園裡的「學生政黨」風潮。

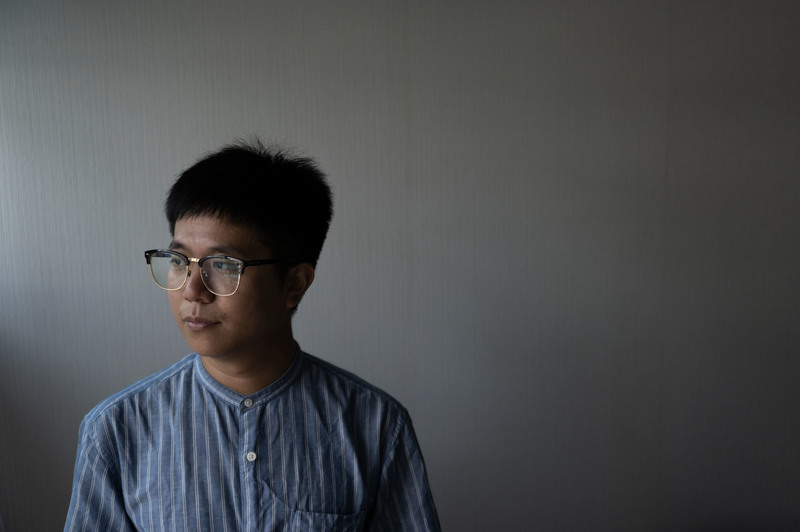

留著長髮、臉上掛了副塑膠圓框眼鏡,輕手輕腳迎面走來。這位「總書記」沒有身著一襲灰暗的「中山裝」,也不若世人印象中的氣勢洶洶;一雙球鞋配上寫著「嚴重睡眠不足」字樣的白色T-shirt,身上掛著建國中學的迷你書包,幾乎和這個位極人臣的職位半點沾不上邊。

實際上,這位「總書記」也不過剛剛跨過成年門檻,他的另一個身分是謝同學,剛剛從台北市建國中學裡畢業,進入北部國立大學就讀。過去兩年,他在一手籌組的「政黨」內扮演關鍵角色,組織會議、舉辦討論,謀劃發展藍圖,並取名為:「建中共產黨」。

聽來顯赫,但翻閱內政部資料可以發現,「建中共產黨」並不是一個有備案與登記、實質存在的正規政黨,台北市教育局更表示該組織並非校內正式社團。它反而是一個僅存在於網路中的社群帳號。

《報導者》找到了這位創黨的年輕人,他用社群帳號「農夫樹」自稱,一邊介紹自己,也為我講述了「建中共產黨」的發展史。

2022年年底,就在「角帳」這類擬人化的獨特網路次文化風潮下,「建中共產黨」於焉誕生。搜尋社群紀錄可以發現,「北一民進黨」、「桃高國民黨」等相似的帳號也大量出現,帳號創設者用模擬政黨的「玩哏」口吻來揶揄時事,並在線上互動社交。

當時就讀高一的農夫樹也是如此。他告訴我們,「建中共產黨」創立成本極低,一個e-mail地址、一張P圖用來設立新帳號,再模仿現實政黨發表一份創黨宣言,很容易就能獲得演算法青睞。的確,這個帳號創立不到一週粉絲就超過百人,農夫樹更不諱言,這個舉動原本只是一個尋求關注的噱頭。

然而在偌大的虛擬世界中,抱持著和他一樣想法的人並不在少數。就在「建中共產黨」創設期間,「淡水商工共產黨」、「成功高中共產黨」、「永春共產黨」、「大安高工共產黨」、「附中共產黨」等帳號也跟著在Instagram上成立,伴隨著紅黃相襯的鐮刀和錘頭,在2022年底的網路上形成一片紅通通的特殊景象。

只是在這些帳號背後的年輕學生們,並不只安於在網路上活動,反而試圖在現實裡連結。

「一開始是成功共產黨,就是成功高中的同學,拉了一個群組開始聊天。大家才發現裡面的人大部分都是左派,都是在關注學生自治議題,想要讓學生環境變得更好的人,」農夫樹回憶。

在社群裡碰頭,這一群特立獨行的學生們有時針砭時事、在新聞和重大社會事件中因立場不同而隔空交火;有時則探討如何在既有架構下深化各個學校的學生自治發展,追求平等、消滅階級的精神因而廣泛受到群組認可。

此後,不少具備共產主義基礎的成員陸續加入。他們帶來更深奧的理論架構和《共產黨宣言》,並推廣馬克思主義和社會主義精神,進一步帶動整個社群中政治光譜的左傾,其中幾人甚至加入以「火花」為名的台灣共產國際組織。結合對藍、綠等現實主流政黨的批判、對權威的抵抗,「火花」的左派主張深深切合這群青年們對社會的想像。

「當時我就是蘇聯粉絲,會大喊共產主義好棒,社會應該重建,直到後來讀更多東西後才重新定義自己,發現我要的其實是一個福祉更平等、不要這麼極端的社會。」農夫樹強調,「而且我們沒有支持中共。」

隨著社群啟發,這位「共產黨總書記」有了更實際的目標:推動學生自治。

轉化到現實生活裡,這些目標成為農夫樹積極投入校園學生自治的動力之一。

在建中現有的「班聯會」、「班代大會」、「評議委員會」等行政、立法、司法「三權分立」的運作架構下,他競選成為班級代表,服務於班代大會,希望透過推動修法,讓一部完整的「學生政黨法」存在於建中。

然而實際參與的經歷讓他發現,建中早在1978年就已成立班代大會,後續在抹除髮禁、服儀、朝會等威權教育痕跡,甚至到參與社會運動的風氣上,一直走在改革浪頭上的建中,如今卻邁不開學生自治的步伐。

「建中真的是全台資源最多的學校,學風也非常自由,但學生自治在學校裡面卻很冷門,大家都覺得幹嘛參加學生自治、爭取學權。就像最近建中在圍牆旁加裝紅外線感應防止翻牆,多數人卻不在意。」

另外,農夫樹也指出,學生政黨的成立,不僅能有效降低學生們跨過自治門檻,不用非得要面臨參選班級代表(學生議員)的龐大壓力,更能透過重新分配席次,讓重要議題得以被推動,進一步保障學生權益。只是身處菁英圈子的中心,他更直觀地感受是同學們更追求成績與未來,儘管這無關對錯。

就如這位「總書記」的觀察,除了校園內參與風氣不盛外,近年建中唯一的「建中學權促進黨」也在2024年年底因為部分班級代表應理念不合退出而宣布解散。該組織雖然以「政黨」名義運作,但實質上建中卻沒有一部完整的學生政黨法規存在,這也是農夫樹串連成立跨校際組織的重要原因之一。

「跟一般學校不同,他們是從學生政黨出發,再建立社群帳號推廣議題,我們是反過來,要以社群媒體的影響力去推動一個學生自治架構底下的學生政黨。但這就好像放信號彈一樣,除了在社群媒體上創造話題、變成一個哏之外,實務上組織幾乎沒有任何作用。」就在農夫樹感嘆的同時,這個死亡兩年的組織,也因為演算法推送再次被媒體注意到,被形容為是「紅色滲透校園」。

然而現實正如他所言,無論是「建中共產黨」或是「台灣校際共產聯合會」,這些曇花一現的組織就只召開了唯一一次常會,後續運作也跟著學生逐漸繁忙的課業而停擺。至於這位「共產黨總書記」的學生政黨夢,在他離開校園之前,修法草案都未能通過,至於這個因哏而起的網路政黨也因參與人數不足而迅速消亡。

「至少我試過了,希望讓更多人看到學生自治的發展,」農夫樹的抱怨有些苦澀。

不過他的努力也不是全然徒勞無功,在不少有高中生聚集的社群裡,關於學生自治的討論異常熱烈,近年來學生政黨的風潮也陸續吹進台灣各地的校園裡。

長年推動學生自治的台灣青年世代共好協會理事長張育萌就觀察到,從台中、台南、高雄到台北的學校都長出各自的學生政黨,發展出相似的運作模式,這些初具架構的政黨就有如發展中的「民主雛形」。

要探詢整體軌跡的改變則要回到10年前。張育萌指出,從太陽花學運到反課綱運動,帶動的其中一個變化就是參與公共議題的年齡逐漸降低,甚至納入了不少高中生的足跡。當時立法院為了回應社會期待,於是推動《高級中等教育法》修法,其中第53條就規定所有高中都必須成立學生會,全體學生為當然會員,會長由全校學生選舉產生,代表辦理學生自治業務。

法制變動下,各校的學生會成為掌握行政權的既有組織,自然就衍伸出代表立法權的學生議會以及代表司法權的評議委員會,三權分立的基本「憲政架構」顯現在校園內,讓每個學校都像是一個運作中的小型國家;而「學生政黨」更是校園民主的下一步,張育萌解釋,為了選舉,學生們自然會合縱連橫、策略性地結黨拉票,甚至發展出黨團協商和不分區制度。

台灣史上第一個學生政黨就成立在台中。

2019年5月,創立超過一個世紀的台中一中,公告通過台灣第一部《學生政黨法》,並有「中一中社會主義黨」與「新一中黨」兩個學生政黨登記成立,既扭轉了戒嚴時期政治不得進入校園的集體氛圍,卻也和如今一樣,引發社會對於闡揚共產主義、社會主義的質疑。

接受媒體訪問時,當時該校校方表明相信學生自制力與頭腦,學生政黨會高度落實學生自治的理念;學生也強調該部法規是經過他們屢次嚴密審核和修改,並與校方多次磋商後,歷經將近兩年時間才制定完成,在符合學生自治範疇和校規下,允許學生政黨設立。

6年後,台中一中的學生自治依舊如常運作,並由學生會、學生議會、評議委員會,分別統籌行政、立法、司法權限。政黨方面,持續活躍的「台中一中學生自治串連黨」除了關注校內消防設備使用年限逾期等校內議題外,也組織行動呼籲大考中心開放冷氣試場來平衡南北不同氣候環境,為學生權益發聲。

作為全台第一個擁有學生政黨的學校,中一中學生政黨的發展也還在續寫歷史,包括10月初該校才有最新的學生政黨「台中一中學生未入黨」成立。

這股風潮也吹向台灣島的北端。

2020年,素來以學風開放聞名的新北市立板橋高中(簡稱板中)就通過了學生政黨的立法,後續也通過修改《選罷法》、《議員選舉條例》,推動近似於「不分區」的全校選區議員選舉,增加學生政黨設立的誘因。

2021年,板中「學權自由」黨成立,後續改制成為「覺醒浪潮」黨。該黨出現後一躍成為「執政黨」,不僅成功推舉出兩任學生會會長,也推動服儀解禁、午休自由、外食開放等議題,並藉由發行實體刊物、舉辦讀書會來學習左派觀點與理論。

此外,覺醒黨的特色還突顯在成員積極參與社會運動上,他們曾在勞動部霸凌事件、麥當勞事件中表達屬於學生們的反思與觀點,亦曾上街舉旗反對藍、綠、白三黨的政治惡鬥現實。只是隨著核心成員陸續畢業,該黨也在2025年宣布熄燈。

接著,創立於2024年的「裙眾聯萌」黨接下學生自治的火炬。如今他們迅速攻城掠地「完全執政」,不僅執掌板中學生會,也成為學生議會中的最大黨。

「裙眾聯萌」創始人之一的黃少寰,本身也從學生議員開始做起,陸續歷任無黨籍的學生議員、專門監督學生會活動辦理的文務委員會召集委員、兩屆議會祕書長等職位。接受訪問時,這位講話溫吞的祕書長,向我們陳述他的創黨理念:「好玩。」

「和大部分高中生一樣,我們做事情最根本的動機就是好玩,裙眾黨也是。之後才是在學生自治的部分上努力,然後努力提高高中生們對社會議題、校園議題的瞭解,就像前陣子的禁手機風波,」黃少寰解釋。

他口中的風波,指的是教育部原定在9月開學實施的「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」,原則是希望在學生進到校園後由校方將行動載具「集中管理」。由於該草案修正期間沒有廣泛徵詢學生代表的意見,導致爭議頻傳。為了讓板中學生參與該議題的討論,黃少寰領著黨員們到教育部舉辦的公聽會現場,試著讓這些高中生為自己發聲。

對於這個新興政黨,黃少寰也有不同期許。他指出,裙眾黨內其實藍、綠、白、黃各種支持者都有,無論修憲爭議到大罷免也都會在黨內開啟討論,目的就是希望讓所有人廣泛地去重視從個人、學校到社會相關的所有議題。「所以我們有一個很特殊的機制,就是入黨成員不限是板中學生,」他強調,此舉不僅是為了促進跨校交流,也是希望降低學生們參與自治的門檻,不用讓每個人都要歷經參選的龐大壓力。

如今,這個成立未滿一年的學生政黨除了創新,也正銜接起前輩們參與時事的傳統:在台師大抽血案上表明意見、對於《憲法訴訟法》修正發布聯合聲明,也在社群媒體上發文和校方辯論服儀規定。

「這是裙眾黨的特色,完全執政下,我們可以說將板中的學生自治環境完全顛覆過來,」黃少寰說。

台灣南端,學生政黨的制度則走得更遠。創立於1922年的高雄中學(簡稱雄中)不僅領先全國校園推動不分區選制、更修法確立黨團協商、實踐過校園內的罷免案。

一個夏日夜晚,我們走進雄中的「議場」,與學生議會和學生政黨的幾名幹部對談。他們向《報導者》介紹近年校內勃發的學生自治發展史,包括2022年學生議會通過《選舉罷免自治條例》和《政黨組織自治條例》,不僅保障學生政黨的存在,也促成10席不分區議員的產生。

這使得過去3年裡,雄中一共出現「自由民主捍衛黨」、「新雄中民族復興黨」、「青年力量黨」、「純情無私奉獻黨」、「共榮黨」等7個學生政黨(其中一個自請解散),政黨間也積極推舉黨內的不分區名單,使得單一政黨黨員最多時高達100多人,校內參與風氣興盛。

站在學長姐的肩膀上,如今的「純情無私奉獻黨」(簡稱奉獻黨)是校內最大黨,這個取名自創辦人失敗戀情的政黨,在2023年便和不同政黨組成聯盟,在學生議員選舉上合作搶占席次;隨後又和無黨籍議員聯合,攜手拿下正副議長寶座,讓奉獻黨在學聯會和學生議會都占有一席之地。

這些多半出現在成人社會的語彙,是雄中學生自治的日常。不同立場的議員們會選擇透過協商,在修法細節上達成共識,而非先以自身利益交換作為出發,最終演變成全武行。

談起校內高昂的自治參與風氣,楊穆承卻認為這跟「韓流」脫不了關係,戲稱近幾屆高中生可能是「韓國瑜世代」。因為在他們就讀小學至國中期間,正好是韓國瑜在高雄掀起旋風的時刻,從擊敗綠營擔任高雄市長、到離開市府職位參選總統、落選、罷免,在在都激起這一世代年輕人對政治參與的想像。

於是乎在黨內的競選文宣上,他們將藍白合的新聞照片修改,放上自己的頭像;打在校內電視上的無聲廣播中,也出現了王世堅和韓國瑜發言的二次加工。雄中的學生自治生態是玩哏為主,來吸引大家參與,「像韓國瑜給我們製造了很多哏,也讓我們有動力繼續去做這件事,」奉獻黨幾名幹部總結。

即便同樣以玩哏出發,但在雄中,學生政黨的調性則和北部學校有些不同,他們和社會議題連結較少,更專注在校內事務的參與,因此在體制上有更進階的嘗試。如2024年,在奉獻黨的提案下成功修法新增「黨團協商」制度,讓雄中成為全台首個實行該制的學校。

「為了提高選舉的投票率,議會在修正《選罷法》時,我們就和不同政黨想法有很大落差,提案一直沒辦法通過,就走黨團協商,」奉獻黨現任主席陳毅任指出。此外,雄中議會議長郭旻宗也提到,預算凍結也是真實上演,如2024年學聯會旗下「媒體資訊部」一筆「業務費」千元預算,就因為行政部門無法回答用途而被凍結。

雄中這些獨步全台的制度,在學生自治中十分少見,它也對參與的學生們產生了實質影響。學生議會副議長、同樣是奉獻黨幹部的劉澤毅就提到,其一是認識了理性辯論的可貴,因為他親眼見到開議前,幾個在議題上針鋒相對的學生議員們,私底下都還是很好的朋友、能夠理性交流,這讓他震驚。其二,他認為這些制度會是珍貴的襲產,能讓往後的學生都用更低的門檻來參與學生自治的運作,發揮自己的想像力,一起去體驗民主運作。

就如同這些學生們的親身體驗,學生政黨如今在台灣各地綻放。有人為了創黨而努力、也有人在新生的政黨中耕耘。不同的政治組織面貌各異,從帶有左派色彩到只專注校內制度革新、努力維持中間路線。「但這些都是民主政治的雛形,是在沒有包袱下的嘗試,」張育萌形容。

他認為這樣的改變是台灣社會中十分重要的發展,即便這些青年可能因為實際參與自治無果而感到沮喪,但法定投票年齡是20歲,在那之前,參與校園的學生會選舉、進行投票,或是加入低門檻的學生政黨都是一個選項,這些制度的存在就像是「民主的先修班」。

同樣對學生政黨發展抱持正面態度的,也包括國立中正大學政治學系教授林瓊珠,她曾發表相關研究討論主流政黨對青年的影響。接受訪問時,她並援引「政治社會化理論」解釋,注入校園自治、校園民主精神的學生政黨蓬勃發展,會對青年們在校園內學習並內化政治運作產生影響。

「我覺得那就是一個學習的過程。有政黨同學們就要集結、就要推派候選人,要去思考政見,這整段歷程有和同儕的密切互動,也一定會有一些對公共議題的討論辯證,它就是除了考試、念書以外,民主體制的具體實踐,」林瓊珠強調。

東吳大學政治學系副教授蔡韻竹則從組織轉變的影響出發。她指出,過往學生自治領域中以學生會為主軸,是單一管道;緊接著出現的監督組織如議會則帶來平衡,而多數民主國家在體制發展時,往往會發現組成團體能讓發聲力度更大,才會有政黨制度的出現。這樣的軌跡套用在學生自治上,也是相似的道理,如今學生政黨的蓬勃,更能夠讓學生們的聲音被校方、甚至是社會聽見。

不過她也提醒,學生政黨去關懷政治和社會,是正向且值得期待的,但在這些青年們走出校園以後,會和現實產生什麼碰撞,甚至會不會因為政治理想落差導致挫折,都值得持續關注。

在短短3年時間內,兼顧課業與學生自治,並非一件易事,更遑論讓組織長治久安;但作為學生政黨的推手們,這些青年在談論親自哺育的組織和夥伴時,自信與笑容都掛在臉上。因為這段把為數不多的、願意為學生自治付出的人才集結在一起的歷程,就像一句簡單的俗諺:三個臭皮匠勝過一個諸葛亮。學生政黨正是這群學子們填寫民主練習題的一道直白回應。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。