精選書摘

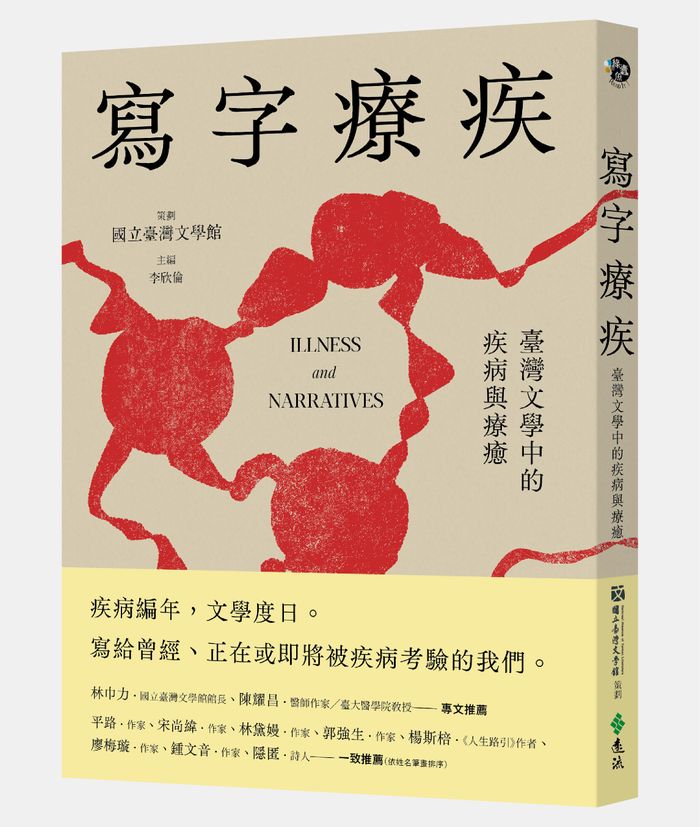

本文為《寫字療疾:臺灣文學中的疾病與療癒》書摘,由遠流出版授權刊登,文章標題由《報導者》編輯所改寫。

《寫字療疾》由26位作家、學者、醫師共同刻畫台灣疾病的多元面貌,針對台灣文學中經常書寫的傳染病、精神疾病、集體創傷、慢性病以及近年來備受重視的長照等五大主題。內容從疾病文學擴及醫療史、生活史與醫療從業人員、患者的前線觀點。從作家如何將疾病體驗轉化為創作力量,延伸至疾病的社會與歷史背景的探討。本文作者張郅忻為成功大學台灣文學系博士、清華大學中國文學系碩士,現專職寫作。

台灣人口快速老化,於2018年3月邁入高齡社會,推估至2026年將邁入超高齡社會,長期照顧需求日增。根據中華民國家庭照顧者關懷協會的推估,台灣約有76萬名失能、失智及身心障礙者,2成使用政府長照資源,近3成聘僱外籍看護工,逾5成完全仰賴家庭照顧。對於家庭照顧者而言,無論在經濟或是身心狀況上無疑都是沉重的壓力。近年來,長照主題書寫漸增,深入家庭長照現場,透過文學的紀錄與反思,讓更多人看見統計數據背後的真實情況。以下將從外籍看護工的權益問題、老老看護及照護者的性別差異等主題切入討論,並論及照護者如何理解與陪伴身心失能的家人。

自2014年開辦的「移民工文學獎」是讓移民工發聲的重要管道之一,其中看護工的投稿量一直占據大宗,創辦人張正談及此現象:「若以生活與工作的環境來說,在移工族群裡,家庭移工(幫傭與看護工)的稿件數量也高於人數比例。最可能的原因是,家庭移工的『工作狀態』相對適宜書寫。因為她們個別生活在台灣家庭中,獨處的時間較長;反之,工廠工地的移工們集體生活,比較不無聊,也比較沒有獨處寫作的機會。這應該也是印尼來稿一直居高不下的原因。」看護移工工時長,活動範圍受限於雇主家庭,閱讀與書寫成為短暫抒發的出口。2018年移民工文學獎首獎〈關於愛〉,得獎者Loso Abdi(王磊)則為來台廠工,他將聽來的同鄉看護工故事寫成小說。

Loso Abdi 以第一人稱視角切入,描述從事計程摩托車司機的丈夫發生車禍,家庭經濟拮据,「她」不得不離開孩子,遠赴異鄉工作。面對仲介提出的任何要求,只能點頭答「是」。在不平等的工作條件下,走進陌生家庭擔任看護工,照顧天生殘缺的小女孩:「除了閃閃發光的美麗眼睛,她的四肢幾乎都不是『活著』的。她的手腳都很瘦小,像是沒長骨頭一樣。除了哭聲和尖叫聲,就沒有其他聲音從她嘴裡發出了。」瘦小身軀從此牽引她的心,在母性本能下,「她」對小女孩的「愛」漸漸超越一紙合約。

文章透過主角幾次面對3年期滿,是否要回台灣續約的掙扎,刻畫台灣印尼雙邊家庭的困境。面對印尼的家,「她」當然渴望一家團圓,但丈夫腳傷未癒,孩子讀書需要錢。在台灣雇主的家中,先生與太太是雙薪家庭,無暇照顧生病的孩子。主角與小女孩之間的情感日益加深。甚至,小女孩第一個會說的詞語不是「媽媽」,而是「阿姨」。敏感的主角很快察覺太太情緒的異樣,身為母親本該為孩子開口說話感到欣喜,但孩子卻不是喊她。Loso Abdi精準描繪衝擊性的一幕,揭露兩位母親面對工作與孩子進退維谷的處境。

相對Loso Abdi從看護工角度書寫,鍾文音《捨不得不見妳》則從雇主的角度描述與來自異鄉看護工的互動。母病之後,鍾文音與母親展開醫院的流浪旅途。醫院中大多是大陸看護,福建阿姨是好人,不會強迫母親復健。武漢女子較強勢,常責備母親:「她曾經非常討厭的對岸人,竟成了她晚年的陪伴者,且還幫她把屎把尿。」鍾文音決定結束醫院漂流,帶母親返家。她懷著既期待又害怕的心情等待母親進駐,等待印尼看護工阿蒂的到來。過往經驗讓她決定選擇第一次來台的人選:「我們非常確定不用『承接』的,希望母親是異鄉人面對的第一個如母親的親人,雖然這樣的希望很遙遠。因為看護的工作是非常折磨體力與心力的,要視病如親,難上加難。但至少可以不帶進在別家的習慣。」鍾文音從家屬與雇主的角色描摹來自異鄉的看護工,她們懷著各自理由從遠方來到此地,陌生異鄉人成為最親近的照護者。在長照和仲介制度尚未完備的情形下,無論對雇主或看護工而言,都是一場命運的賭注。

初次來台的阿蒂,因兒子上大學決定來台工作。鍾文音學習印尼語與阿蒂溝通,教阿蒂使用電鍋、微波爐等科技產品。她側寫工作認真的阿蒂不願休假,說來台灣就是為了賺錢,少數出門時光是陪母親去醫院就診:「在醫院她會碰到同鄉,可以說幾句家鄉話,看得出她很高興。將手邊的老年人擱置一下,嘰哩咕嚕和陌生的同鄉人短暫地說話。」看護工以雇主家庭為主,工作與生活經常分不開,喘息時間格外重要。長照2.0將聘僱外籍看護工家庭納入多元長照服務對象,經評估被照顧者為失能等級7至8級者,即可申請喘息服務。然而,在執行面上,有多少家庭為看護移工申請這項服務,仍有待觀察。

家庭照顧者性別比例普遍女性高於男性,從性別角度觀察,性別處境使女性成為主要照顧工作的承擔者。而男性在擔任照顧者之後,較多可繼續工作,而作為主要照護者的女性常被要求為家庭權衡離開職場。簡媜〈侍病者是下一個病人〉描寫成為侍病者的「老仙女們」。她們常是失婚或未婚的女兒:

家中老者不願進養老院,順理成章,潛意識裡有一張家庭成員階級與能力認證表,會從兒女中選出一個來扛任務;通常,不會叫擔任銀行經理的兒子辭職在家照顧,不會叫已婚嫁的女兒照顧,但是若有一個失婚或未婚的女兒,其工作也不太穩定,她就會成為大家心中的「選民」。

這段話凸顯失婚或未婚女兒在家庭中的性別處境,道德壓力下,無法拒絕又以愛為訴求的照顧工作,對女性而言是生命中最難承受之重。簡媜為孤老女兒說話:「你從未想過,你的女兒做你的杖,誰做她的杖?」當女兒老去無法進入職場,很可能就此陷落貧窮困境,成為下流老人。

這群老仙女不只女兒,還有媳婦:「老輩的觀念裡,老病了就要靠兒子照顧,其實背後的潛在期望是靠媳婦。」媳婦也是別人的女兒,也想侍奉自己的父母,但當公公婆婆老邁時,媳婦似乎無從選擇「必須」孝養公婆。此外,老仙女亦包括「老妻」。台灣平均年齡女性高於男性,老妻不僅須侍奉年邁體衰的丈夫,還必須面對失去老伴的孤寂。簡媜直言:「老年喪偶,也是一堂重擊之課。由於女性的平均壽命高過男性,80歲以後喪偶的苦澀滋味,成了年長女性最割喉的一杯酒。」不只年長女性,這杯割喉的酒也可能發生在中壯年之時。

在八○年代以《陪他一段》堀起文壇的蘇偉貞,《時光隊伍》同樣是「陪他一段」。不同的是,這次是陪伴罹癌丈夫張德模走向死亡。此書以張德模為主角,旁及同樣身為「流浪者」的一代,個體漂泊與大時代的流離間雜錯織,透過個人記憶召喚眷村族群的歷史經驗,塑造一支永不停歇的流浪隊伍。蘇偉貞從陪病者角度,描述臨終陪伴過程。她精準寫下每個時間點,倒數生命終將結束的時光。王德威稱這是她的本命之書:「彷彿這些年來的千言萬語都是在為這本書做準備,她竟是憑藉至愛的死亡,為她的風格和信念做出最凌厲的實踐。」張德模幾次進出醫院,不以死為憂,但亦不放棄任何生的可能。張德模是難纏的病人,蘇偉貞則是「強悍的家屬」:「面對醫生和病魔絕不輕言撤退,她幾乎以冷靜到近乎無情的筆觸,記錄肉體消蝕的不堪與莊嚴。」蘇偉貞寫張德模嚴重脫水的病體,以諷刺之筆記述醫生與醫療體制的強硬與疏漏。經過多日的檢查再檢查,最終還是由妻子發現病灶,原來是導尿管被結晶果凍狀東西堵住,回報醫師,竟成為「觀摩」對象:

蕭醫師立即召集住院醫師實習醫師圍上來觀摩,以手壓擠尿管口,慢慢排除堵住的果凍,尿液洩洪般,一傢伙瞬間流出3,120cc。『王八蛋!』你低聲咒罵。

蘇偉貞對照呈現在醫院中,病人的苦痛、家屬的著急,與醫療體系的例行公事與漫不經心,凸顯醫病關係的不對等。

《傍晚五點十五分》是詩人夏夏的首本散文集,也是身為女兒的她記錄照護父親的過程。母親死後,她成為父親的依靠。她透過一道道料理,召喚過往的記憶,安慰彼此的不安與徬徨。其中三篇以〈照亮長路〉為題,夏夏描述得知懷孕後,面對照護父親一事,疲憊感日甚一日,開始搜尋長期照護的文章,得知「長期照護較佳的狀況極限為兩年」:

看來自己並沒有逃出平均數字之外,沒有想像中比別人更有耐力,不禁啞然失笑。其他諸如照護家庭手足之間的情感變化,那之間難以維繫的巧妙平衡,在個人時間與照護之間的分配,每一個問題都擊中我心中一直不敢正視的要害。

隱約道出照護者的難處,她開始尋求外部的援助。訪視員來訪後,照護員來到家中照護父親。然而,不喜陌生人且失智的父親,與照護員之間衝突日益加重。父親一次次拒絕被他人照顧,加重女兒的擔憂。疲憊與內疚反覆拉扯,心懷罪惡感的女兒最終選擇將父親送往長照機構。長照機構的衣服需繡上父親的名字,夏夏好不容易找到願意繡名字的家庭工廠,而後為節省開支親自幫父親繡名字:「我雖不是慈母,但也領略到〈遊子吟〉中密密縫的心情。一針一線,繡他的名與他賜我的姓,一筆一畫,都是牽掛。」強悍的父親只有在面對女兒時最為溫柔,女兒成為父親最後的母親。

有別於父女之間的緊密相依,楊富閔的〈我們現代怎樣當兒子〉道出兒子面對父親的距離感。文中的「兒子」有兩位,一位是楊富閔,另一位是他的父親「戊癸」。戊癸自小失去父親,前有長姊後有么弟,母親肩負一家重責,能夠給戊癸的關愛有限。楊富閔從小事寫三代之間的情感牽絆:

我也想起國中,日日在跟父親吵架、打架,阿嬤總會一個人吃力爬到三樓,來到我的房間,好言相勸要我同父親道歉,甚至連台詞都幫我想好了,什麼爸爸失禮,我卡袂曉想──我聽了搖頭、心想真是荒唐。

直到很多年後才驚覺,我與父親關係緊張,阿嬤是覺得她也有責任;才驚覺母愛太少,又未曾享受過父愛的父親,他如何能扮演好父親的角色。

即使父子關係緊張,父親從未冷落過兒子。國小畢業,沒拿到縣長獎,父親仍然換掉平日的工人裝,穿上西裝參加兒子的畢業典禮。

待阿嬤病情穩定,廟方舉行平安晚宴,宋江隊員皆已就座,身為教練的父親卻不見蹤影。楊富閔回家尋父,發現父親兩眼瞪大躺在床上看電視,不發一語:「父親漸漸失去語言能力,父親沉默無法表達心中情緒於萬分之一,只因阿嬤5年前病時,父親就跟著病了。30年來的失眠,終在高壓工作環境以及阿嬤照養事宜積累下一夜爆發。」父親生病,提早退休,各種壓力忽然來到兒子身上。他陪父親看身心科,代替父親簽署各種與阿嬤有關的文件,最後乾脆由他一人經手負責。後來,阿嬤過世,辦完後事後,楊富閔再度來到朝天宮向媽祖祈福。他在心底祈求父親鬱症能痊癒,抽到一支上上籤,籤曰「戊癸上吉」,戊癸正是父親的名字。父親病後,楊富閔主動靠近父親,以細筆白描刻畫父子間難以言說的深情。

現代社會中,各種壓力致使個人的身心失調。廖瞇《滌這個不正常的人》即以「不正常」的弟弟「滌」作為書寫的對象。「滌」大學畢業後失業在家十餘年,鎮日關在房裡,只在固定時刻走出。他的感官異常敏感,只要客廳有人,連去廚房倒杯水,都是艱鉅的工程。他無法走在人群裡,不坐電梯、不搭大眾交通工具,永遠走路。這樣的「滌」在社會中,被稱為「繭居族」、「啃老族」。日本醫師齊藤環觀察日本的繭居現象,指出「社會退縮」(social withdraw)的行為並非流行病,也非生理引起的精神疾病,更非單純個人病理,而是具有社會結構的成因,必須從家族治療下手。

「滌姐」未與滌和父母同住,因此得以與滌拉開距離,成為真正能與滌「對話」的人。此書從台北文學獎年金的頒獎現場開始寫起,一步步與滌展開對話,記錄期間遭遇的挫折、猶疑和不知所措。滌姐尋求諮商心理學教授宋文里的幫助,「宋」推薦滌姐幾本書,並讓她更加確認對話的可能:

我必須承認我期待透過諮商,滌可能會慢慢變好。但我現在明白諮商不是為了「變好」,而是為了「了解」。

如果能夠一直對話下去,就算什麼都沒有改變(但有可能什麼都沒有改變嗎?)也足夠了。而我相信在對話的過程中,我原本存在著的那些擔心,也會因為對話而減少。這個對話不是單向為了滌,更是為了我自己。

廖瞇以素樸文字與高度自省能力,記錄重新認識滌、理解父母的歷程。反覆對話與辯證,使「書寫」不僅是成果的展現,也成為行動本身。

長期耕耘於疾病文學的李欣倫在散文集《以我為器》中將女人的身體喻為容器,細述女人成為母親的盼望與掙扎。〈不是旅行〉以女兒燙傷住院,進行清創手術的歷程為例,追問生病與旅行之間的異同。她望著先生為女兒帶來的衣服,想起女兒曾穿著那些衣服的旅行,而此時的女兒僅能穿著醫院病服躺在病床上。身心俱疲的她,唯獨閱讀《藥師經》時能短暫讓思緒遠行:

在皮膚被藥水味緊緊覆蓋,耳蝸被機械聲、咳嗽聲、雜沓腳步聲全面攻占的時刻,而我被突然的憂傷、過多的自責、難以抵擋的憤怒所主宰的時日,依循經文念誦聲,遂是拋擲於現世的繩索,我攀爬而上,短暫的,渴切的,從病房切出來的一個時空,在那裡,我暫別醫院裡的痛苦與眼淚,腿上有傷的女兒以及她的困惑和嚎泣。那是我唯一的遠行,即使我幾乎離不開病床,我曾跟隨經文穿梭了那樣的世界。像一場旅行。

離開醫院,回到家中,大樓管理員和鄰居見全家拎著大包小包歸來,以為是出國旅行,卻不知是歷劫歸來。生病與旅行竟有如此多相仿之處,然而,期間的區別唯有親身經歷的人方能知曉。

文末,李欣倫描述女兒趁她整理行李的空檔,從推車上起身,扶著櫃子緩緩前行:「雖然只勉強前進兩步,但她高聲歡呼:『媽媽你看我又可以走路了。』我牽著她的手,往前跨。范丹伯說,這是一段崎嶇又不太真實的遠行。這不是旅行。這是旅行。」對病人或照護者而言,這無疑是一趟崎嶇的遠行。

這些以肉身為試煉、血淚為筆墨完成的作品,透過照護者的角度,帶領讀者走一趟「老病死」的人生之途。在Loso Abdi〈關於愛〉一文中,我們得以站在異鄉看護工的角度,深刻理解他們在台灣的處境。而鍾文音《捨不得不見妳》則從雇主角度,描述面對陌生照顧者的徬徨與適應。簡媜〈侍病者是下一個病人〉描述成為侍病者的女人們,呈顯長照現場的性別議題。蘇偉貞《時光隊伍》書寫陪伴罹癌丈夫走向死亡的過程,直指照護現場醫病關係的不對等。夏夏〈照亮長路〉道盡兒女將父親送往長照機構的無奈與掙扎。

照護者承擔的不僅是身體上的照顧,同時包括心理上的陪伴與支持。楊富閔〈我們現代怎樣當兒子〉一文中,描述父親罹患鬱病後,他主動靠近父親、理解父親。而廖瞇《滌這個不正常的人》以書寫為行動,記錄與繭居在家的「滌」重新展開對話的過程。李欣倫〈不是旅行〉細描女兒燙傷住院的歷程,反覆追問生病與旅行之間的相似與差異。他們刻寫個人經驗,書寫長照過程中的掙扎與徬徨,反映台灣社會長照現場的種種現況。也為每個人都可能經歷的這條崎嶇長路,點亮微光。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。