無論是動作電影中流暢俐落的武打與爆炸特效,或舞台上演員精湛細膩的肢體語言,大部分的娛樂都仰賴視力;連古蹟,都得靠著雙眼觀察,人們才能窺探先民智慧。對視障者而言,即使能用耳朵聽到結果,但最精彩的「過程」畫面總是一片模糊。享受這些藝文娛樂,成為他們被剝奪的權利。

台灣有一群人,試著以「口述影像」描繪出視障者也能靠聽力、想像力參與的創作世界。《報導者》專訪多名在影視、劇場與博物館領域耕耘的口述影像訊息設計師,以及享受其旁白的視障者們,分析這項技術為何重要?如何讓視障者接觸娛樂與文化?

「雖然沒看過張孝全的臉,但他的聲音好有磁性」、「我更喜歡劉德華的聲音,以前我還在電視上看過,濃眉大眼,超帥」。全台灣最繁華的台北市信義商圈,一群觀眾搭著彼此肩膀,手持白手杖,在影廳外排隊等待入場,興奮討論觀影經驗。他們是熱愛電影的視障者,用耳朵「聽」過無數電影。

對先天全盲的視障者楊聖弘而言,這一刻,他等了25年。

楊聖弘從未見過顏色。天空與大地、樹木或高樓,在他「眼中」只有濃淡不一的黑白色階,那是光線從物體上反射的陰影,他依賴這些影子猜測方位,避免失足。

1997年,楊聖弘還是名大學生,他常搭上同學的機車後座,用肌膚、耳朵、嗅覺感受世界,北海岸的浪花與鹹風、陽明山的夏夜蟬鳴,至今仍刻在記憶中。除此之外,他還愛看舞台劇和電影,「我就硬拉著朋友陪我去,請他們幫我敘述他們眼前的畫面。」

嘗試幾次後,這種行為難免被其他觀眾白眼,朋友們更發現,要即時介紹演出內容遠比想像中困難。眾人向楊聖弘詢問:「怎麼做才能讓你們聽得更懂一點?」他自己也說不出答案。

所幸,他們的學校裡,剛好一名老師──淡江大學大眾傳播學系教授趙雅麗──擁有橫跨戲劇系、傳播系的研究資歷。於是這群學生跑去她的辦公室敲門求助,誤打誤撞,從此敲開視障者進入娛樂世界的大門。

一群年輕人對朋友的關心,吸引趙雅麗鑽研起歐美為視障者設計的「口述影像」服務,並邀請楊聖弘擔任「審聽員」,負責在錄音前檢查腳本,確保視障者們「都能從口述影像旁白聽懂劇情」。

11年後,《海角七號》在2008年創下國片票房紀錄,看不見畫面的楊聖弘也透過口述影像「聽」了這部電影。當劇情開始,觀眾們能迅速從昏暗城市街景、主角阿嘉的神情感受他當下非常憤慨,再從機車上髒亂的行囊,猜測他似乎正要出發遠行。這段劇情僅21秒,沒有任何對白,只靠畫面說故事。

在口述影像版中,旁白如此說道:

「黎明前,一個台北住宅區的巷弄裡,偏偏可以看見映在晨曦裡的101大樓。阿嘉把機車從防火巷推到路邊,他的機車後座綁著睡墊、睡袋和背包,肩上背著電吉他。」

因為這段說明,視障者得知了阿嘉人在台北,是名吉他手,正要帶著一堆行李騎車,尚未解釋他的情緒。

接著觀眾看見,阿嘉跨上機車後發呆,再邊罵髒話,邊摔爛了自己曾賴以維生的吉他。旁白則敘述:

「阿嘉踩跨上車,電吉他背帶就掉到地上。阿嘉盯著掉落的背帶好一會兒,他架起機車,撿起背帶,拉開拉鍊,拿出電吉他,突然發狂地用電吉他對路燈底座亂砸。」

用19秒向視障者傳達畫面,旁白結束,立刻接上那句全片最有名的台詞:「我操你媽的台北!」

明眼人觀眾可從畫面吸收資訊;視障者只能參考旁白,想像場景,再從摔吉他、罵髒話得知阿嘉的情緒。

如此仔細分析劇本與畫面,最終「化繁為簡,精準、客觀篩選出最重要的內容」,不多做評論,讓視障者自行理解劇情──這是口述影像訊息設計師趙又慈對口述影像的定義。

趙又慈和楊聖弘合作多年,同樣師承趙雅麗,是目前台灣最資深的口述影像工作者,大部分的訊息設計師,都來自趙又慈的培訓班。

「畫出一個正方形,上面再加一個三角形,最後畫出一扇門,不用所有細節到位,只要幾個特徵符合,人的視覺就會自動認知──這是房子,」趙又慈說,她以心理學發展口述影像,將「人眼看見的事物」排出重要順序,再翻譯成視障者可聽懂的旁白。

一部電影依其困難度,口述影像工期約需2至3個月,預算20萬至30萬元,包含團隊成員報酬、租借錄音室等費用。假設2個月內5人參與製作,一人的月薪可能不到20,000元;若短期內承接太多案子,又會傷及旁白品質,影響視障者觀影。換言之,這是一份靠熱情支撐辛勞的職業。

也因為需求稀少,製作口述影像仍無專業認證。趙又慈直言,常見打著視障友善旗號的影視作品誤用專有名詞。她舉例,當年楊聖弘的同學為他轉播畫面,應稱作「現場報讀」,單純替視障者讀出簡單的文字或導覽資訊。

而「口述影像」,則要在演員對白間、短短幾秒鐘的空隙解釋畫面,傳遞「場景與劇情間的邏輯」。如何用「最少字說最多話」,便成了設計口述影像腳本的困難處;若加上太多渲染,反而會誤導視障者。

提到「被誤導」的經驗,楊聖弘曾在某場慈善活動上,「聽錯」一場電影。他記得旁白在片尾感性敘述,主角歷經風霜,佇立海岸孤單望著夕陽,逐漸落淚,最後擁抱了人生創傷。「我當時聽完,覺得好有feel,好有文學氣質,」楊聖弘回憶。

散場後,他興奮向同行友人求證,「最後那段很感人,畫面上到底怎麼演?是不是有重新播一遍前面的劇情?」豈知對方一愣:「沒有啊,只有主角默默望著遠方欸。」楊聖弘當下十分錯愕,卻無人可訴說。

「這不是口述影像,那叫說書,」楊聖弘認為,過度主觀的旁白就像「大人在小朋友讀書時不斷干擾,硬要灌輸自己的感想」。一段精準的口述影像敘述,不只幫助視障者理解劇情,更是培養他們的認知能力。

趙又慈也形容,大多數人出門旅遊後,會拿著照片向朋友分享風景,「一旦關掉手機,只能用語言敘述的時候,往往就詞窮:風景很漂亮、花色很鮮豔、天空很藍⋯⋯然後呢?其實你還是靠照片說話,沒有真正在描繪畫面。」

「我們都太依賴用眼睛,只用自己的觀點判斷事物,」趙又慈說,一個理想的口述影像製作團隊,應有複數的訊息設計師、不同失明程度的視障者,「從彼此的差異中找出最大公約數。」

每檔製作期間,趙又慈常問楊聖弘:「你們能聽懂嗎?」或「現在分得出來是哪個角色在說話嗎?」楊聖弘也會先聽一次初稿,再針對疑慮處反問:「你們眼中看起來是什麼樣子?」

他們的目標是,不分視障者或明眼人,都能透過口述影像理解劇情。待視障者完成審聽,配音員才能正式錄製旁白,將口述影像的音軌交給拍攝團隊,打包成放映檔送入戲院。

最後,視障者便可在開演前,向櫃臺申請借用接收器及耳機。除了電影外,戲劇、美術館、博物館,連傳統戲曲,也逐步見到口述服務的身影。

對另一名口述影像訊息設計師吳宜頴而言,表演藝術是促成人們反思,或短暫從日常生活中抽離的媒介,「我很喜歡戲劇,我不希望有人錯過它的樂趣。」

吳宜頴曾是劇團演員,5年前接觸劇場界的口述影像服務,如今自立門戶。她製作的第一場口述影像,是唐美雲歌仔戲團演出的《月夜情愁》。由於全劇都採台語對白,吳宜頴用了半年時間籌備,並請台語文專家反覆確認文字讀音。

該劇與國家兩廳院合作演出,提供多項無障礙引導服務;陣容也堅強,包含劇團團長唐美雲、影帝蔡振南、陳竹昇等名角。吳宜頴印象最深刻的畫面,卻來自謝幕後,特地留下來參加交流會的其中一位視障觀眾。吳宜頴回憶:

「那位阿伯站起來,朝著我的方向90度鞠躬許久,謝謝我願意製作口述影像。那一刻我發現,這是我真正想做的事。」

與電影不同,劇場經常「公演前一天,甚至開幕前一刻還在改」,吳宜頴曾遇過一位歐洲編舞家直到表演當週才抵達台灣,首次排練竟發現:「我之前拿到的側錄版本是錯的,走位方向完全不同,舞者還會隨機加上即興段落。」她只得連3天挑夜燈趕工。

走位與轉場是口述影像兩大罩門。趙又慈製作歌舞劇《史派德奇遇記之飛飛飛》時,眾多舞蹈橋段結合了劇情,她便要反覆提到主角珠兒所處的站位,才能讓視障者理解舞台上發生的事。

吳宜頴即將參與公演的親子音樂劇《誰偷走了我的字?》則在現實、精靈王國兩世界切換,一名演員還會演出多個角色,可能造成極度仰賴聽覺,靠嗓音辨認角色的視障者「認錯人」。吳宜頴得更仔細解釋場景,說明當下有誰出場,避免視障者感到混亂。

由於即時演出的變動性高,劇場口述影像通常以現場播報。吳宜頴自稱「考古學家」,為了隨時口述台上變化,她會向導演、演員反覆討論作品。

常為吳宜頴提供觀劇心得的視障者林聰吉倒是看得開:

「失明後的體驗不可能100分了,看不見就是看不見,永遠不可能跟明眼人接收到一樣的訊息,可是70分,總比0分好吧。」

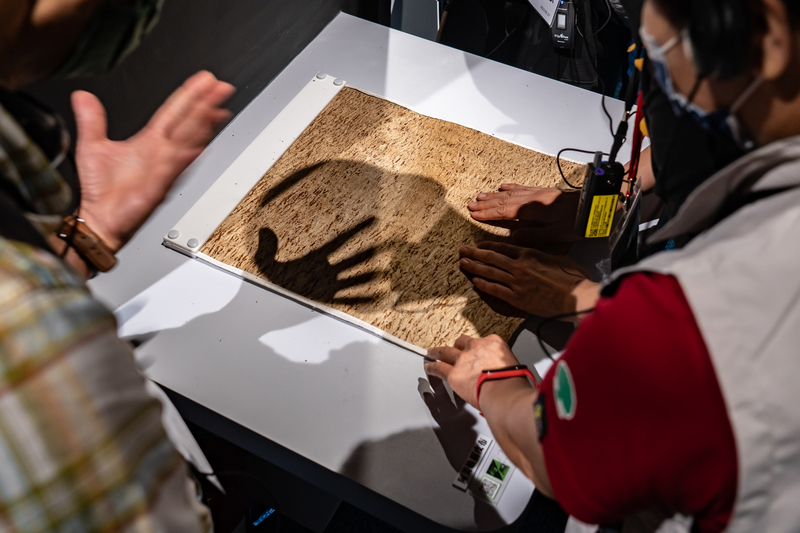

為加強視障者對畫面的想像,口述影像也經常搭配「觸覺導覽」。如國光劇團重譯名曲《閻羅夢─天地一秀才》,吳宜頴和夥伴林明慧為此打造劇場的微縮模型,讓視障者入場前,先用雙手感受舞台設計,更邀請他們觸摸實際上陣的戲服、道具鬍鬚與刀槍。

「這是給視障者的紅利,你們明眼人劇迷摸不到真正的戲服,」林聰吉豁達以對,甚至抱怨起參加慈善活動時,某些主辦單位最喜歡放勵志片,尤其是「身障者跨越病痛,奮發向上那種」,他笑說:「看久了很膩,後來我忍不住問對方,能不能放一般人也會看的片子就好?」

2006年,林聰吉因病失明,人生前半場,他是狂熱影迷,年輕時成天往戲院跑,還投稿過劇本創作獎。隨病變逐漸失去視力後,林聰吉先丟了駕照,再丟了心愛的攝影器材,卻從未放棄觀戲。

「第一次參加口述影像的場次時,我真的很開心,可以重新看劇、看電影。」

現在的林聰吉不只藉助口述影像重拾熱情,更享受在腦袋裡為劇目「再創作」,那是只有想像力能演繹、欣賞的世界,他成為自己的導演。

國立臺灣史前文化博物館(簡稱史前館)歷經3年整修,近期重新開幕,趙又慈是全館口述影像服務的設計者。在「南島廳」入口,館方陳列一張為本展覽繪製的世界地圖,他們讓東方朝上,把台灣置於圖面中央,畫出先人與太平洋諸島之間的航線。

這天,家住東海岸的幾名視障者參加試營運,但對他們而言,方位僅有「1至12點鐘」,何謂東南西北?遠到難以理解。於是趙又慈向眾人吩咐,右手握拳、虎口朝上,朝人體正前方伸出,此刻的虎口為北方,手背則是東方。

她接著下令「拳頭左轉90度」。如此一來,手背朝上,東方與太平洋諸島反倒成了地球中心:

「世界不只有一種觀看角度,我們可以換個方法理解世界。」

此時趙又慈手上的口述影像導覽腳本,第一行便註解:「這個展覽,述說我們每個人和南島世界共享的連結與歷史經驗。」若把「南島」換成「視障者」,這段話、解釋這張地圖的方法,剛好體現了趙又慈與楊聖弘的堅持。

史前館為台灣第一間將常設展全面搭配「友善導覽」的國家級博物館,趙又慈為此設計97段口述影像旁白,總長近4小時。館內地圖皆附上點字與觸覺辨識,樓梯間、展櫃的轉角也幾乎全做了防撞處理。

「每個人都有生病、受傷的可能性,成為永久或暫時的障礙者,」趙又慈用最日常的情境形容,當近視族出門卻弄壞眼鏡,不就看不清楚螢幕或小字了嗎?她和史前館的目標即是把無障礙巧思自然地融入展區,「如果沒有特別提起,大家甚至不會發現。」

為輪椅族打造的動線,能幫助注重行走安全的長者、孕婦;替視障者設計的口述影像與觸覺導覽,也能促進理解力尚淺的孩童吸收展覽內容。

從電影、劇院到展覽空間,趙又慈強調:

「我們不是在做視障服務,是準備好讓所有人,不管暫時或永久障礙,都能接近文化,過著有人權的生活。當任何人無法近用(access)文化,都不是他個人缺損的問題,而是我們的社會沒有準備好。」

不過硬體技術成熟前,趙又慈曾為理念苦惱多年。過去一些專為視障者舉辦的放映會和導覽場次都採直接播放旁白,影響明眼觀眾的參與意願,更讓部分視障者感到「善意的」差別待遇,違背了口述影像的共融(inclusive)原則。

直到無線接收器的價格逐漸普及,相關團體才能負擔租借費用,讓每位視障者戴著耳機互動。如今視障者、明眼人能在同一場合,用不同的方式接觸文化,楊聖弘認為,反而更像是一起享受。

但口述影像走入院線半年後,結果似乎不如預期,楊聖弘和趙又慈驚覺,很多觀眾不了解盲人共融場次如何運作,竟以為是「視障專場」。

一名電影發行業者私下向《報導者》證實,的確有民眾看了場次表備註「提供視障口述影像服務」,誤以為只開放視障者購票,或者正片會播出解說音軌,干擾他們的觀影體驗。「很多場次票房非常慘,甚至全場空著,沒有人買票,」他感嘆,美意應搭配更多宣傳。

文化部影視及流行音樂產業局局長徐宜君坦承,「我們也有發現這現象。」3年前,徐宜君拉著金馬影展推動籃球國片《下半場》製作口述影像,第一場特映會,她邀請視障者和業界人士「共融」。她的策略是:先鎖定產業。當製作方、放映方都對口述影像產生認同,才能長出動力。

「也有人問過我,為什麼不強制國片申請輔導金都要做口述影像?」徐宜君直言,戲院需要更新硬體,還必須培訓員工;否則片子做了不能播,上映了卻無法讓視障者方便地走入影廳,「這樣服務就是空的,只是多一條補助規則。」

2021年金馬影展,徐宜君加碼安排最佳劇情片《消失的情人節》、最佳男主角獎《親愛的房客》口述影像場次,新科影帝莫子儀致詞表示,口述影像如同聽覺的多重饗宴,「不只視障朋友,一般人也可以聽。」導演鄭有傑也允諾,下部作品會提早安排製作時程。

徐宜君知道時機成熟了,「明年一定要讓口述影像進院線」,但殺招仍未至。

2022年,入圍金馬獎13項獎項的國片《一家子兒咕咕叫》未演先轟動,點燃影迷圈期待。頒獎與上映前兩週,金馬影展將它選為開幕片,並同步推出口述影像場,許多觀眾原本只為搶先觀影,意外因此第一次接觸口述影像,讚譽不已。

那屆金馬影展在11月2日開幕,2天後《罪後真相》隨即首輪上映,一切經過精心計算,背後是一群影視局職員緊盯各劇組的口述影像製作進度。

今年台北及高雄電影節都將搭配口述影像服務,徐宜君承諾,繼續打造友善觀影環境,讓一般觀眾認識口述影像,願意走入共融場次,「和親友一起享受最成熟的觀影設備,結束後再熱烈討論,這就是電影院不會被串流淘汰的意義。」

但輔具遠非萬無一失,楊聖弘也曾在一週內失去3支導盲手杖:「過馬路前要靠手杖確認路面的高度落差或水溝蓋,很常遇到車輛轉彎靠太近,我只聽到『啪!』一聲,手杖就被壓壞了。」

視障者出門風險重重,他們習慣只走固定路線、前往固定地點;若有突發行程,便需要一名陪同者協助。趙又慈觀察,這些交通成本使許多視障者放棄出遊,心想「不要貪心,我現在這樣就好。」

《罪後真相》推出口述影像場當天,趙又慈和志工招呼視障者領取設備,其中一對老夫妻奪走她的目光,趙又慈多瞄了幾眼。原來那位先生是後天失明者,視覺世界曾帶給他無比恐懼,拒絕出門,連電視都不願打開。

從憂鬱到接受,最後接觸口述影像,開始主動拉著妻子帶他參加各種放映會,重新走入社會。兩人熟練穿梭鬧區人潮,趙又慈說:「這是我做這份工作最喜歡的畫面。」

這些年來,楊聖弘又最喜歡哪一場口述影像?答案並非電影,而是雲門舞集的演出。

雲門曾替視障者破例,搬出一部不輕易露面的舞作。主辦方邀請視障者提早半天報到,舞者則在現場等候,與他們一起體驗該舞最精華的片段。其段口述影像如此敘述:

「十幾名男女舞者出現在白布的右前方,他們面對觀眾,緊密地排成3列,由前排到後排,從單膝高跪變成直直站立。」

舞者繃緊雙臂,向上伸展,讓視障者觸摸肌肉紋理,將身體作為導覽品,讓視障者們各自在心裡描繪出「只有自己知道」的舞姿,10個人就有10種想像。

當舞者引領視障者開始動作,旁白又喃喃道出:

「扮演船桅的舞者開始劇烈迴旋他的上半身,撐起的白布隨著肢體搖擺,在空中翻飛,舞者們紛紛高舉雙手,簇擁著搖晃的船桅。」

接著眾人搭肩,由輕至重搖晃身體,從四肢震到軀幹,楊聖弘回憶,「那天學了好多這輩子沒體驗過的動作,大家玩得很高興,我記得是在模仿坐船?原來坐船是這種感覺。」

它是今年重演的雲門傳奇作品《薪傳》,演繹先民渡海,來台拓荒之艱辛。古人將生命扎根土地,就像這群專家、視障者共同替口述影像種下一畝田。雖然楊聖弘在受訪時忘記劇名了,但不必多言,那場導覽帶給他的感動,足以令他回味一輩子。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。