醫院永不打烊的急診,是搶救生命之地。但當高齡者激增、慢性病與多重共病成為常態,仍在危急時以救護車送到急診,我們卻還用打仗般的急性醫療模式應對必然下滑的病程,結果是病人反覆進出醫院、家屬手足無措、醫護疲於奔命。

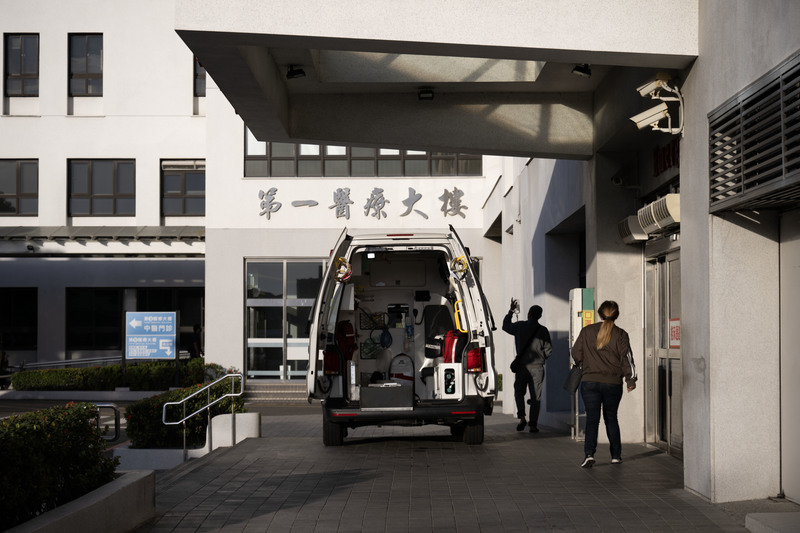

2024年,台灣急診醫學會發布首版《急診安寧緩和醫療指引》,希望讓急診不只是搶救,也能成為病人好好離開的起點。這一年來,我們走訪了北中南數家推動急診安寧的醫院,看見推動者的熱情,也看見制度還沒準備好的現實。

近年全台急診開始大壅塞,彰化基督教醫院曾經常出現這樣的場景:病人快走了,家屬圍繞在一旁;但隔壁床在CPR,另一床病人在吐血。擁擠、吵雜、混亂,病人難以安頓,而樓上的安寧病房又沒有床位。

有時終於等到有病房了,家屬正辦理住院手續,病人沒撐到入院就死亡了,哀傷的家屬只得又趕辦出院手續。護理師住院紀錄還沒完成,又要寫出院紀錄。

2023年12月,在院方支持下,彰基急診部與安寧病房合作,在急診設立一方小型安寧空間,讓呼吸已變慢、血壓急降、生命只剩幾小時的病人能在此安靜地由家人陪伴,彼此道別,不必在人來人往的慌亂中離世。在這隔出的小宇宙裡,不做侵入性治療,只給止痛、緩解急喘的藥物,並提供各種宗教音樂讓給家屬選擇播放。

「以前急診醫師只負責急救,送病人到下一站,『之後活得怎麼樣?』並不在我們考量範圍內,」彰基急診暨重症醫學部主任李宗翰說,直到開始追蹤急診病人後續,才發現很多人送到加護病房後從未醒來,「只是靠機器維持著,最後躺著出院。」

急診醫師開始反思:這真的是病人想要的結局嗎?如果是自己家人,會想要這樣的死亡過程嗎?

於是,當病人還清醒時,急診醫師更願意提早詢問病人跟家屬:

「如果病情急轉直下,你們希望怎麼做?」

台灣愈來愈老,老年人在急診病人中所占比例也愈來愈高。「現在來急診的只有2~3成是年輕人,甚至連5、60歲的,我們都覺得是年輕人了,」新北市亞東醫院急診部護理師沈品辰說。他在亞東8年,看著急診病人的年齡一路往上爬,「以往急診病人以7、80歲為主,現在8、90歲為主,甚至更高齡。」這意味著,老年慢性病和老衰病人更多,對急診的醫療資源跟照護模式都是很大的挑戰。

急診醫師如果了解這些病程變化,可以敏感地察覺病人是否進入末期,保握機會開啟未來希望怎樣治療和照顧的對話。

久病病人多數於死亡前半年會因呼吸困難、發燒、疼痛或出血等急性症狀,頻繁利用急診。奇美醫院整合醫療中心、急診醫學部高齡急診科主任黃建程表示,「生命到末期的老人來急診,原因都是要住院,死亡前半年,大概會有3次。」黃建程同時也是老年醫學專科醫師。

這類病人需要的,可能不是急診的搶救,而是思考生命的走向,安寧緩和醫療是否介入,讓病人不再為無謂的搶救疲於奔命,而是在人生終站享有一點尊嚴與生活品質。

現實是:在目前的醫療體系中,這樣的對話往往未曾展開,或是太晚才開始。

「許多病人到生命最後會送來急診,」亞東醫院急診醫師張閎斌說,語氣帶著不解和無奈,「台灣就醫這麼方便,病人來急診前,一定看過很多科,為什麼沒有一個醫師跟他說,他已經走到生命末期?也從來沒被問過:當要面對死亡時,他希望接受怎樣的醫療處置?」

「其實最常塞住急診的,就是這些需要住院的長輩,」萬芳醫院急診醫師陳亮甫說。這些長輩被稱為「不動產」,大概占萬芳醫院急診病人6成。萬芳醫院鄰近新店山區,有許多安養機構,機構照顧人力吃緊、怕出問題,老人一有狀況就立刻叫救護車,直接送急診。

陳亮甫形容這些病人的樣貌:70~90歲,罹患嚴重的神經退化疾病,像失智、巴金森氏症、或中風,臥床多年,已經沒有表達跟活動能力了,有些類似植物人狀態;有些人可能還有點意識,叫了會張開眼,但幾乎無法與人互動。因長期臥床,身上插著鼻胃管跟尿管,他們很容易出現褥瘡、吸入性肺炎跟泌尿道感染等,常因「脫水、感染」送來急診。

「給點抗生素、抽個痰,打一點點滴,好像又活過來了,」陳亮甫說,可能又可以活3、5年。他形容,「就像在澆一朵枯萎的花,但這朵花不可能再長好了。」

病床一位難求,病人只能一直躺在急診,有時感染都快治好了,還沒床位。由急診出院幾天或幾週後,他們又會因同樣問題回來。陳亮甫感嘆:

「這些病人沒有任何生活品質,急診做的治療也無法改善這一點。」

「這其實是急診安寧很好介入的地方。」奇美醫院的黃建程說,對這樣預知死亡紀事的病人,透過轉介安寧資源,像是安排社區居家(安寧)醫療團隊到病人家裡或安養院去照顧他們:

「可以打破病人不斷住、出院的循環,他們的命運會不一樣,可以決定他們是否能夠善終。」

中國醫藥大學急診醫學科醫師劉彥宏、賴慶元在〈急診創傷安寧、緩和治療〉一文中提到,急診創傷治療的目的是快速辨認處理致命問題,減少死亡和殘障風險,同時預防或控制併發症,促進病人傷口癒合和恢復器官功能;然而,當一個病人罹患沒有治癒希望的疾病,或預後(指對疾病未來進展與結果的預測)不良,就需要考慮是否進入安寧緩和治療,來提升病人生活品質,減少身心靈痛苦。

台灣急診醫學會為了回應急診醫師的需求,在2024年7月公告首版《急診安寧緩和醫療指引》(以下簡稱《急診安寧指引》),包括:幫助急診醫護,在高壓忙碌的環境下,快速辨識病人罹患的疾病已不可治癒,符合《安寧緩和醫療條例》所定義的「末期病人」;坦誠地跟患者和家屬溝通病情可能不會好轉的事實,以及評估照護目標。最後,《急診安寧指引》也希望改變一般人對安寧的誤解:接受安寧療護不是「放棄」病人,而是積極為病人控制症狀跟減痛,並轉介安寧照護的資源。

奇美醫院在2014年開始推動急診安寧,是全台最早的醫院,改變的契機來自在急診室請求陪伴爸媽的家屬。「都是病人教我們的。」奇美醫院急診醫學部部長許建清這樣說。

當年,醫院急診面對重症病人,慣常作法就是插管搶救,送進加護病房。急診醫師所受到的醫學訓練,就是照這樣標準流程,根本無須多想。

ICU重症病人需要嚴格的感染控制、密集治療和照顧,但家人只能早晚在固定時間探視;很多撐不過的病人會在ICU孤單地走完人生旅程,家人不在身邊,也沒有機會好好的道別。這往往在家人心裡留下難以抹滅的創傷。

直到有一次,一名家屬含淚詢問許建清:「我們知道我爸快不行了,可不可以不要再送加護病房,給我們一個空間,讓我們好好陪伴父親就好?」

許建清被家屬的話觸動。他說:「我從沒想過還有這種可能!但我開始問自己,『我們只有這條路嗎?』『對,應該想想其他辦法。』」從那開始,奇美急診醫學部開始摸索,如果不插管、不進ICU,可以怎麼做?

但是沒有制度支持,也沒有可以參考的前例,他們只能在臨床實務中邊做邊學,也跟奇美安寧病房合作,培訓醫師。多年後,許建清擔任急診醫學會理事長,並促成《急診安寧指引》的完成。

這樣的轉變,也開始影響更多年輕一代的急診醫師,像陳殿和,他是目前奇美醫院內少數同時具備急診跟安寧專科資格的醫師,之所以走上急診安寧這條路,也來自一位病人家屬的啟蒙。

那年他30歲,剛取得急診專科主治醫師資格,派駐奇美佳里分院,當時每晚值班到深夜,就會遇到8、90歲到院前已無呼吸心跳的老人家被救護車送來。他總是照著訓練插管急救。

直到有一次,一名家屬在陳殿和準備急救前開口說:「他不想要!他年紀都這麼大了,幹嘛救他?」

「原來人還可以有其他醫療選擇,」陳殿和說,這跟他過去所受的醫學教育有很大不同。陳殿和開始反思,面對高齡,病情反覆惡化的病人,每一次急救、每一次插管,到底意義是什麼?

之後每次值班,陳殿和都格外留意病人整體狀況跟治療意義,特別是那些反覆來報到的高齡病人。

有次,他遇到一個長期臥床,肺炎住院的阿媽,病歷顯示她一年內,多次因尿道感染、肺炎跟敗血症進出醫院,每次都插管、送ICU,再出院。然後,等著下一次,再回急診。

阿媽的兒子趕到急診,陳殿和問了3個問題:「阿媽能坐起來嗎?能跟你講話嗎?能自己吃飯嗎?」兒子搖頭。陳殿和接著說:「如果我剛說的,她都做不到,阿媽入出院這麼多次,年紀也這麼大了,這次狀況真的不好⋯⋯你有沒有考慮就放手,讓她順順地走?」

出乎意料地,阿媽兒子紅著眼睛、突然緊握住陳殿和的手說:「非常謝謝你,終於有一位醫生願意跟我提這件事,我媽媽真的很受罪⋯⋯。」

那一刻讓陳殿和明白,很多家屬不是不願放手,而是從來沒被告知有其他選擇。

此後,每當遇到臥床多年、失能,反覆住院的病人,他會這樣詢問家屬:

「我們再救,頂多再讓他在床上多躺幾個月,但他最後還是會走;還是我們就選擇讓他舒服地離開?」

很多家屬難以放手,是因為還沒準備好。尤其病人長期由看護照顧,家屬往往不清楚病況。醫院護理師就常遇到病人明明病情很嚴重,家屬卻說「他看起來還好好的」。亞東醫院急診護理師王如倩說:「其實家屬所謂的『好』,可能是病人還會張眼、有些微反應;但實際上,病人已臥床多時,意識不清,一點都不好。」

目前需要安寧緩和醫療的急診病人,以癌末病人為大宗。彰化秀傳醫院急診醫學部總監黃炳文說,「化療後嘴巴爛掉、腸胃道出血、全身疼痛難耐⋯⋯我們看到的,都是病人最難以承受的那一點。」彰化位處全台肺癌發生率最高的中部,黃炳文說,來到該院急診的癌症病患往往處於病情最劇烈、崩潰的階段,急診醫師如果夠敏感,可以很有效的回應病人這些苦痛,「是可以開始對話的適當時機。」

至於急診安寧另一大族群──老衰跟多重共病反覆就醫的患者,因病程不像癌症這麼明確,很難辨識是否已經來到末期,安寧醫療介入時機點模糊,啟動因而更加困難。

《急診安寧指引》因而建議急診醫師,在面對這些病況嚴重的患者時,應先自問:

「若這位患者在未來6個月內死亡,我會感到意外嗎?」

這樣的提問並非要醫師放棄病人,而是提醒醫師重新思考:對於身體機能已明顯衰退、醫療也難以扭轉病情方向的患者,是否還適合繼續用急救模式應對?還是應該考慮轉換照護目標,從延命走向舒緩,讓病人能夠在尊嚴與安穩中走完人生最後一段路?這是台灣在面對超高齡化社會與慢性病末期的現實時,醫師必須重新學習的功課。

此外,醫師須及早在病人意識清楚時,與病人或家屬開啟關於病情與照護目標的討論,思考接下來的處置,才能避免過度醫療,讓病人有機會善終。

曾任在台北市立聯合醫院總院長、積極推動安寧療護的黃勝堅,提醒醫師:看門診時,若遇到長年罹患多重共病的高齡長者,應及早跟病人或家屬討論病情,並示警──病人病情逐漸惡化,即將走到生命終點,讓家屬有心理準備。這是因為,若是病人是在毫無準備下送急診,往往自動進入急救流程,包括施予心肺復甦術(CPR),與延命維生醫療。

美國杜克大學心臟科醫師海德.沃瑞棋(Haider Warraich)在《二十一世紀生死課》一書裡談到,CPR雖然被賦予近乎魔法的地位,似乎能把人從鬼門關前拉回來,但對於情況本來就不好的病人來說,CPR的結果當然也愈糟。而現在接受CPR搶救回來的病人,比以前更需要用呼吸器和鼻胃管來收拾殘局,腦部受損的後果可能也更嚴重。

沃瑞棋引用數據指出,美國罹患慢性疾病的老年人接受CPR,5個裡活著離開醫院的不到1個,能繼續存活6個月的也只有2%。即使醫學進展神速,但接受CPR病患的存活率卻毫無增長,如今愈來愈多美國人拒絕CPR──不是擔心CPR不奏效,而是恐懼CPR會有始無終:CPR或許能讓心臟重新跳動,可是大腦付出的代價,他們承受不起。

「比死還糟的狀況多得是。」沃瑞棋醫師在書中如此寫道。

但是直到現在,多數門診醫師仍沒有做到對末期病人的告知與溝通。

台中榮總緩和療護病房前主任黃曉峰曾在安寧照顧基金會的一場座談會上,以帕金森氏症等神經性退化疾病為例指出,「這類疾病會一路壞到底,唯一出口就是讓病人在某一次感染時,給予自然離開的機會。」

「不讓他在當下離開,他的疾病會變得更壞,同樣的醫療危機下次又會出現,會比上次更慘。一次次治療病人慢性病的急性狀況,只是讓慢性病病況有機會更加嚴重,讓他輾轉病榻的時間更長而已。」黃曉峰提醒臨床醫師:

「不是你沒治療害死他,而是這個病的病程終究要帶來這樣的結果,你的治療只是延長了這段衰敗的過程,這在醫學倫理上是必須要去想一想的。」

除了在急診值夜班,亞東醫院護理師沈品辰休假時也兼差去支援民間救護車公司,護送重病或老衰患者轉院、返家。一次,他遇到一個癌末老太太,枯瘦如柴,他輕輕一抱就將她放上了救護車擔架,氣若游絲的老太太還要轉院做化療。就在轉院途中,她死了。一直伴著妻子的老先生崩潰痛哭,認為是自己害死了太太。

沈品辰說:「那一刻,我真的不知道他以後要怎麼活下去。如果有醫護人員及早介入協助、給予心理支持,也許結局就不會這麼令人扼腕。」

亞東醫院急診的做法是鼓勵醫護人員及早開啟相關的死亡討論,透過一次次家庭會議,讓病人跟家屬有機會了解彼此的想法,逐步接近共識。張閎斌說:

「我常跟學生說,重要的不是談出結果,而是儘早對話。」

張閎斌的意思是,急診室的談話不一定馬上有答案,但對病人和家屬是一種學習,也能幫助他們日後跟其他醫師繼續討論、做出照護上的選擇奠立基礎。

當然,在急診床邊的生死討論,未能提前準備的家屬不容易馬上有答案。《急診安寧指引》建議此時可以啟動「限時治療」(Time-limited Trial),與家屬達成共識協議,給一段治療與觀察期,例如3天內如果病人病況沒有改善、無法脫離呼吸器,就不再升級治療,轉為安寧。如此,既保留醫療彈性,也讓家屬有時間考慮跟準備,避免無效醫療。

奇美醫院用了10年時間,在急診體系中打通各關節──急診醫師去受訓,取得安寧緩和醫學專科醫師的資格;建立清楚的轉介流程,並與安寧病房合作培訓醫師;也搭起橫跨重症、外科、內科及安寧緩和科的照會與討論平台,讓更多醫師可以共同思考跟討論病人下一步的照顧方向。

近年奇美急診部也擴及社區,發展居家醫療團隊。2024年也開始推動「急症在宅照護」,讓部分急診輕症病人可在家接受抗生素治療,預估未來將延伸至安寧病人。

讓「急診常客」得到應有處置,當「治癒」已不可為,「安寧」就必須介入;即使不是末期,緩和醫療照護也有可能在急診與治療、復原同時進行。讓安寧緩和醫療照護進入急診室,並有效後送、有社區資源接手,這是衰老的台灣必走的方向。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。