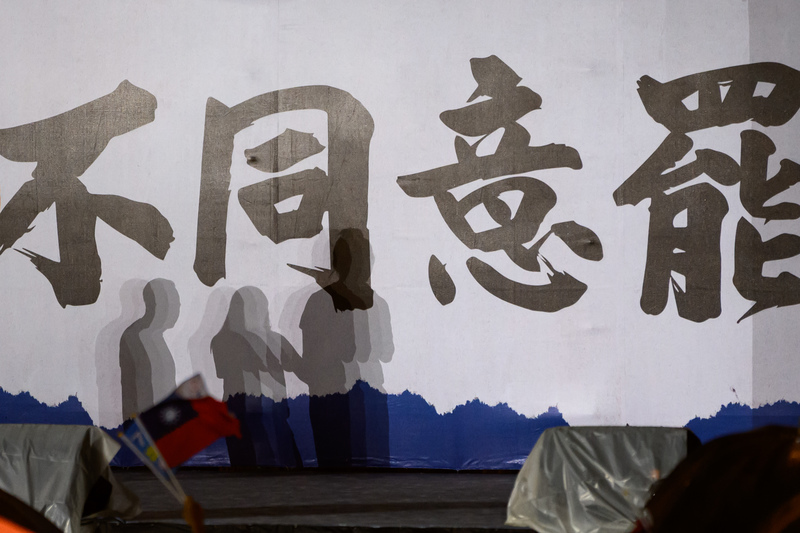

第一波大罷免投票結果出爐,24席國民黨立委跟新竹市長高虹安罷免案全數遭否決。《報導者》專訪曾任《朝日新聞》台北特派員的日本資深媒體人、現任大東文化大學教授野島剛,長期觀察兩岸三地政治情勢的他認為,這場罷免雖是2024年大選的「延長賽」,但過去一年半持續的政治動員與對決情緒,不僅讓選民感到疑慮和疲勞,對於藍綠白三方也都是一場「沒有勝利者的失敗」。

野島剛指出,自2024年大選以來,台灣政治始終未能從選戰情緒中抽離。各主要政黨都認為自己掌握了主導民意的正當性,彼此之間缺乏對話與退讓空間,國會陷入長期對抗,整體政治氛圍持續緊繃。他警告,這樣的僵局不只讓選民產生疲勞,更可能引發國際社會對「台灣政治癱瘓」的印象。如果朝野無法及時冷靜下來、重啟制度性協商,將給中國創造介入與操作的機會,進一步強化「台灣民主失能」的危機敘事與風險。

以下為野島剛以第一人稱受訪紀要:

台灣這次的大罷免,其實是2024年大選的延長賽。當時,我曾形容那場選舉是一場「沒有勝利的選舉」:民進黨贏得總統,國民黨取得國會第一大黨地位,民眾黨則成為關鍵少數。每個政黨都能從結果中找到「民意授權」的證明──就像是一場「沒有失敗者的勝利」──於是誰也不認輸,誰也不退讓。

但這次罷免卻恰好相反──在我看來,這是一場「沒有勝利者的失敗」。

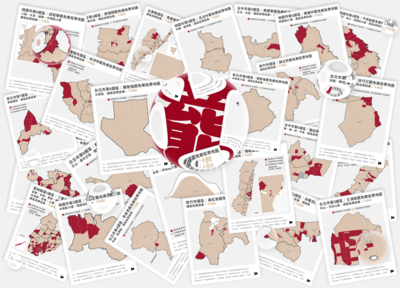

對民進黨而言,政治挫敗的結果不言自明,原本寄望藉由罷免行動翻轉國會結構、扭轉朝小野大的局面,最終卻全數未能成功,反而凸顯其政治判斷與動員效能的落差;國民黨雖然表面上「守住了」24席次,但31個選區能夠進入第三階段投票,已經顯示社會對其國會表現的強烈不滿。

至於民眾黨,在前主席柯文哲深陷司法案件之際,雖然短期內似乎與國民黨形成「藍白合2.0」,卻也難掩自身影響力持續下滑,正在逐步喪失政治主動權。

從台灣過去的政治運作節奏來看,大選之後的前兩年,理應是政策重整與制度協商的建制期。朝野雖有對立,卻仍會在預算與法案上尋求某種程度的妥協與共識。但自2024年選後至今,政黨之間的態度始終強硬,國會運作陷入對抗惡鬥,政治氛圍宛如持續選戰動員一般,毫無喘息空間。

此次罷免雖是由地方公民團體發起,並在連署階段展現出強大的社會動能,然而隨著行動推進,其訴求與操作逐漸從原本針對個別爭議立委的問責行動,重回傳統選戰的「政黨對決」,但就結果而言,這卻疏離了中間選民。

從國際觀點來看,北京或許會對這次大罷免失敗的結果感到開心,甚至可能誤以為台灣社會正在朝親中方向靠攏。但我擔心的是,這樣的解讀其實是一種誤判。實際上,台灣社會對中國的不信任仍然堅定,不太可能因這次投票而轉向。

誠然,「反中共」在罷免運動中是一個重要號召,但將所有國民黨立委一體貼上「親中賣台」標籤時,反倒模糊了指控論述,不僅無法有效跨出同溫層,更引發中間選民的疑慮與反彈。

在日本,我們也正面臨「朝小野大」的政治結構;但即使在對立中,各政黨仍普遍接受一套制度內的協商邏輯,知道預算與政策需要共同推進。反觀台灣,過去一年半幾乎陷入制度失能的狀態,不論是國會程序、街頭動員還是媒體論戰,幾乎都落入高度對抗的惡性循環。

因此,這場罷免應成為一個轉捩點。雖然行動最終未能達成預期目標,但它也給3個主要政黨敲響了警鐘。民進黨需要正視現實,不再把希望寄託於選舉以外的結構逆轉;國民黨也不能因罷免未通過而自滿,必須正視社會對其作為的普遍不滿;而民眾黨則更需重新思考自身定位,避免陷入邊緣化。

距離2026年的地方選舉還有一年半,這應是一段修補政治裂痕的復原期。台灣需要的,或許不是再一次的政治動員,而是制度的冷靜重建。朝野應回到政策與治理的討論上,找回民主社會中最基本的對話與共存能力。

過去這段時間,我在日本也觀察到,有些人開始將「台灣民主很混亂」視為理所當然的評價。這種觀感,將可能被中共進一步利用,強化其對台認知戰與國際論述的攻勢。事實上,穩定與健康的民主制度,是台灣最寶貴的戰略資產。如果這個基礎動搖,那才是真正對台灣最深的傷害。

罷免落幕,不應只是失敗的句點,而應是民主制度重新出發的起點。是時候,讓各方都坐下來,好好討論台灣的未來了。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。