「四大皆空」、「五大皆空」甚至「六大皆空」,已成醫療常態,在「來者幾希」的急重難罕的空門裡,死守救命科「馬其諾防線」的醫師們,工作現場是什麼景況?他們為什麼選擇不離開、或者離不開?

困難科招募是全球化問題,國際的研究和經驗認為,必須從教育、支付到文化面都考量,並且讓醫學的「role model」重新被看見。《報導者》專訪新生兒科林湘瑜醫師、一般婦產學科黃建霈醫師和胸腔外科陳晉興醫師,駐守在醫療紅燈區荒漠裡的醫者,看見了什麼景像?心中信仰的「role model」又是什麼?

- 科別:小兒新生兒科

- 艱困指數:以專科護理師補位住院醫師

- 資歷:主治醫師第15年

「我在VS5(Visiting Staff,主治醫師第5年)就要離開新生兒科!」林湘瑜曾經偷偷這樣發誓。現在,她在中國醫藥大學兒童醫院擔任新生兒科主任暨新生兒加護病房主任,今年(2025)已是VS第15年的超級老鳥,而她一個月的例行值班班表是這樣:兩個急診(一個小夜、一個假日)、兩個新生兒加護病房(一個過夜班、一個24小時假日班)。而值完夜班後的隔日一早,還得帶學生做教學;三不五時還得支援到外院接早產的小寶寶。研究、看診也不能少。

距離當初設定離開時間已超過10年,為什麼沒走呢?因為「捨不得孩子」。

「兒科是唯一會給醫師『情緒價值』的科別,孩子即使打完針後,走出診間時會衝著你笑,那個笑容就讓你瞬間變開心。」

47歲,單身,林湘瑜大半人生都在照顧別人的孩子,「我就喜歡小小隻(新生兒)。」同樣值班,值新生兒加護病房的費用比值急診低一點、時間又比較長一點,「但我再怎麼累,一進加護病房,保溫箱一個一個打開看,看到他們又有活力一點,我心情就會變得很好。」

林湘瑜不是「心靈雞湯」路線的醫師,對醫療環境缺失常直言不諱。7年前《報導者》做《搶救兒童高死亡率》專題,披露當時全台灣新生兒科醫師都在為了一支早產兒專用臍導管抗爭,只是因為產品規格標示長度改變,在台灣就變成「不合法」產品,廠商不申請、醫師要用得自己專案申請,當時擔任新生兒科醫學會祕書長的林湘瑜直指,專案進口的前提是要做「人體試驗」、而且還要「事先申請」,但是,「醫師究竟要如何預知,今天有早產兒要出生使用,先提出申請?」

但她總能在悲觀中保持樂觀,「我命好!」是她在面對骨感的現實環境中,豐盈的自我安慰之道。「因為中國附醫很早就因應新生兒科沒有住院醫師的問題,我『命好』從VS第二年就開始值班(提早適應的意思);而且很早就聘任專科護理師,我『命好!』我們新生兒加護病房的專科護理師超強大。」

「我命好呀!」新生兒醫材的問題被披露了之後,促成衛福部推出「兒童困難取得之臨床必要藥品及醫材調度中心」計畫,林湘瑜也成為中國醫藥大學兒童醫院承接這項計畫的負責醫師,讓這些用量不大、卻非用不可的新生兒科醫材或藥品,終於有統合的窗口和平台,不再讓醫師治療小小病兒時還要自己「尋找武器」,她樂在其中。

她說自己「命好」的還有,「我很早就遇到role model。」

學生時代在台北馬偕醫院實習,在新生兒加護病房就見識過「趕不走的醫師」、早產兒「媽祖婆」許瓊心醫師「摔病歷」的威力,對學生嚴厲、但一切指導完全以小病人為中心,「回到中國附醫做住院醫師又碰上了蘇百弘醫師,蘇醫師影響我很大,他每天早上6點50一定出現在ICU病房,對小病人的尊重到不可思議的地步,每個小病人離開,蘇醫師一定站在ICU前送孩子走。」

現在自己也是指導後輩的老師,林湘瑜提起當年「受教」的過程,痛並快樂著。遇上的老師都非常嚴厲、卻都以身作則,現在想想,「被罵得心甘情願。」進入新生兒科後,「才知道壓力真的很大,這裡的小小隻醫病比幾乎是1:1的照顧,但累歸累、也有所得。」

今年8月,林湘瑜去參加歐洲醫學教育學會,困難科別招收也是焦點的議題,「這是全球性的問題,幾乎每個國家都一樣。」會議中提到,瑞士近4成醫師是外國輸入、本國醫學生也擴招了,但走向基層的人仍不足;蘇格蘭雖然年輕學生在偏鄉經驗不錯,仍不願留下,因為生活條件與社區連結才是決定因素;愛沙尼亞家庭醫師高齡化,薪資與工時的落差讓年輕醫師不願接棒。加拿大雖然人均的家醫數創新高,但實際提供社區連續照護的反而減少,因為是執業模式的崩壞。

林湘瑜說,各國的數據都在提醒,薪資當然重要,但單純加錢解不了這個結;教育也很重要,不過,如果沒有制度與社會價值的支持,效果有限。真正的答案是「讓全科醫學(generalism)重新被看見」──把處理未分化、多重疾病、長期照護的專業性,從教育、支付到文化都納入。同時,必須有「role model」。

回頭看台灣呢?「我們的困難招生科別風險責任高、夜班沉重、酬勞與付出不成比例,負面因素沒有一個條件少,加上健保體系在臨床現實上偏重『量』而非『連續與整合』,讓這些專科成為『不被選擇的選擇』。偏鄉更是沒有生活配套,醫師就算來,也很難留。」從世界看台灣,林湘瑜明白台灣不是最惡劣的,但必須努力的事還有很多。

早年新生兒科因為開業容易,十八般武藝都具備,在兒科中滿熱門,「我住院醫師選次專科那年,全國大概有30多個人來考;今年,我了解大約只剩15、16人而已。」林湘瑜能同理Z世代對工時、生活品質都不會像他們這一代,可以接受以前那種「其實不對的制度」,然而,殘酷的是,世代翻轉了,他們的那代沒有翻過去、成為「三明治」的夾層,因為要處理的事情還是那麼多,「年輕醫師少了,事情就多落在我們身上。」

林湘瑜認為,其實醫師會選什麼科,大部分還是心底的召喚。

「真的喜歡兒科的、還是會進來,現在每間醫院的年輕人都是寶。問題是,訓練完之後能不能留下來?就是另外一件事了。」

願意進來的年輕醫師,養成期也比過往更長,「過去我們醫院一年有100個早產兒、現在只剩50個,處理的經驗少了,很多問題就少了學習的機會。」她一個主任級的醫師,有時值急診半夜被call,不是出現了什麼緊急狀況,「只是沒有人會替小病人導尿。」

長年這樣日接夜的值班、看診、教學、研究,林湘瑜也感受到有點年歲的身體快跟不上,「現在半夜設鬧鐘,有時第一時間還沒聽到。」過去健保卡一年用不到一次,今年接連著感冒,最近這一次中了流感,全身癱軟躺了一個星期,「但週六、日的班還是照值。」

她又說:「我還是有在認真思考『出去』,可能找一間南部的小醫院吧。」

但下一秒,她又興高采烈談到,正在規劃和負責衛福部另一個新的「優化兒童醫療照護計畫」,要讓兒童ICU和新生兒ICU資源跨院聯防,即一個醫學中心的核心醫院與一個地區型或區域型的重點醫院結合,「過去ICU病人不能隨意跨院轉出,現在合作醫院不僅可以互轉,也一起做教育訓練,可以把人力更有效運用、也能一起提升訓練,還有經費支持,」語氣裡的興奮會讓人跟著一起激動起來,「其實不能說政府都沒有做事,」還是那句話,因為她「命好嘛!」

雖然每天24小時被工作和計畫塞得滿出來,但林湘瑜對小病人和家屬,還有一個獨有的服務,讓ICU裡的家長、病房護理師、醫師們一起用文字和照片為孩子寫成長日記:「孩子對不起,讓你早產了!」(媽媽)、「你今天要乖哦!」(護理師)。在林湘瑜的病房裡,保溫箱上絕不會有「XXX之女/子」這樣冷冰冰的代稱,小病人入院的第一天,她就會問孩子的小名,入院時和滿月為他們留下小腳印,體重1,000公克、1,500公克⋯⋯每個成長里程都會拍下照片,有了名字、貼上照片,孩子就是一個「獨立的人」。那些有溫度的文字、孩子「活著」的紀錄,就是林湘瑜走不開的羈絆。

替孩子做成長日記的想法,是來自她曾接過一個罹癌的早產兒媽媽,懷孕時被檢出血癌,因為必須接受化療、讓孩子早產,十分內疚。當時,母子倆一起與生命奮戰,林湘瑜為了想鼓勵媽媽,替媽媽記錄住在ICU裡小寶寶的成長過程;雖然孩子還是離開了,她把成長日記送給父母,作為他們與孩子緣分的紀念。

「醫師不是神,我們能做的只是,減少遺憾!」為小小病人即便短暫、但曾經存在的生命留下痕跡,「其實,也是對我自己的療癒,」林湘瑜說。

最近她收到一個大六學生的私訊:「老師,您5年後還會不會在中國附醫新生兒科呢?如果您還在,我想選擇進入新生兒科。」這是她指導的一名學生的訊息,讓林湘瑜又驚又喜,驚的是:「我如何能向他保證5年後的事?」喜的是:「是不是自己沒有愧對當年指導她的老師,也讓年輕人在這一科看見了role model呢?」

- 科別:一般婦產學科

- 艱困指數:2025年研究醫師數掛「0」

- 資歷:主治醫師第26年

30年前,台北馬偕醫院生產數是全國之冠,最高紀錄一個月逼近千例、是第二名醫院的近兩倍。所以馬偕婦產科搶破頭,雖然訓練名額一直維持7名、是全國最高的員額,但要進馬偕婦產科當住院醫師,大約50個取5、6個;婦產科住院醫師第4年畢業後,會進一步選擇次專科成為研究醫師(Fellow)。

當年,黃建霈是住院醫師的第一名,婦癌、不孕症等次專科任他選,他選擇得日夜接生、處理婦女各種疑難雜症的「一般婦產學科」次專科,在生育數每年30多萬人的年代,「一般婦產學科」是大熱門,30年後,已是馬偕婦產部暨一般婦產學科主任的黃建霈,自己次專科底下,卻沒有半個Fellow。

「我當住院醫師時,高齡產婦僅約7%,如今高齡比例卻已超過三分之一,有一半以上孕婦都帶高危險因子,」黃建霈說。如今台灣每年生育數僅13萬,與26年前相比,產科「巿場規模」剩下三分之一、困難個案比例卻增加了兩倍多,年輕人就算認為「笨蛋才去做那一科」也是理所當然的。

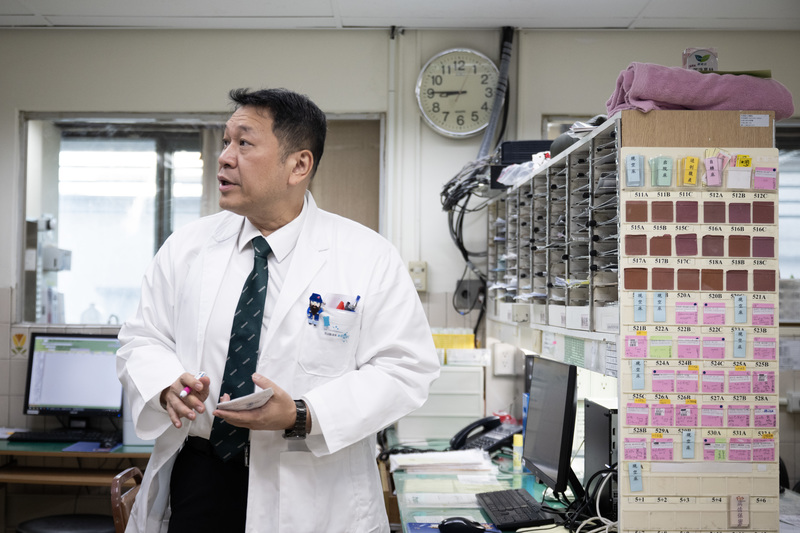

早上7點,黃建霈比住院醫師們還早到會議室裡,手上拿著一疊資料,準備每日晨會。坐在最後一排聆聽年輕醫師們報告、討論臨床病例,給予回饋。手上那杯咖啡都還沒喝完,背起包包趕場到病房查房。

「今天感覺怎麼樣?肚子還會痛嗎?」黃建霈邊檢查病人的數據數值,邊輕柔地按著她們的肚子。結束查房後,行程緊接著是開會、門診,每天的日常就像一顆轉不停的陀螺。

這樣的節奏,黃建霈已經維持了快30年。全盛時期,一個月接生超過150位寶寶,很多政商名流的家庭也指名他接生,是馬偕的接生冠軍,被院內同仁取了「產公公」的稱號。目前也擔任台灣婦產科醫學會祕書長的他坦言,早年是要擠破頭才能進馬偕婦產科、要進來還得同意要去台東分院支援,近年婦產科持續失血,有年輕人聽到要去台東就不來了,院方也取消了這個附帶任務,但仍然有人沒有完訓就離開婦產科,「一開始看到住院醫師放棄婦產科專科訓練很詫異,」如今已司空見慣。

但他也指出,年輕醫師的處境不復他年輕的時代,「住院醫師值班14小時,值班費卻慘不忍睹,從我當年到現在一天都只有1,200元、時薪不到100元。」招募不理想,就像骨牌效應,直接加重主治醫師的工作量,部主任兼科主任的他,今年自己門下沒有招進半個研究醫師,也只能自我安慰,「在五大皆空裡,婦產科算是相對影響最輕的。」

「馬偕醫院婦產科訓練」一直是婦產科診所的鑽石招牌,台北馬偕醫院附近即有多個由馬偕出去開業的知名婦產科診所,資歷深的從接生到月子中心,風光時每月營業額上千萬。問黃建霈為什麼留下來?他說,在醫院相對接觸複雜個案的機會比較高,「如果能把病人從鬼門關前救回來,是很有成就感的。」

因為訓練扎實,馬偕婦產科醫師一直有很強大的「技術優越」的自信。黃建霈說,像是「產鉗」接生,現在台灣會使用的婦產科醫師屈指可數,幾乎是快要失傳的絕技,「如果在胎兒位置過低、不利開刀的狀況下,除了靠真空吸引及開刀,產鉗適時也能成為救命工具。」對他而言,「醫師若能掌握多樣技能,就能在病人最需要時伸出援手。」

以產婦聞之色變的「嬰兒臍繞頸」來說,黃建霈就表示,「我接生過臍帶繞頸5圈,其實,繞幾圈不重要,因為胎兒不靠脖子呼吸,主要看心跳、胎動。」這些狀況與經驗,由前輩代代傳授,醫師的經驗值增加、判斷與處理的精確度就能增加,而產婦和家屬不必要的憂慮就能減少。

黃建霈還有特殊的經歷──他是2003年SARS時首名為染煞(指感染SARS)產婦產檢和接生的婦產科醫師。

當年,情同姊妹的仁濟醫院年輕護理師林美雪和胡貴芳同時懷孕,相偕給黃建霈產檢,兩人在不知情下感染SARS,「我下午剛看完門診,晚上卻接獲通知,產檢的孕婦中有人確診SARS陽性。」醫院快速進行診間消毒,並且為了感染管制,「所有SARS產婦都由黃建霈一人負責。」

才剛升任主治醫師、孩子剛出生、房子剛買,儘管壓力爆表,但黃建霈說,「當時沒有醫師敢進隔離病房,我的產婦得到SARS,我不可能不去照顧,我不是那樣個性的人。」面對SARS,醫界全然陌生,要進隔離區和接生前,黃建霈要反覆做演練,他形容,「進產房就像踏上月球,光是手套就得套3層,手感跟平常差很多,還要有一個人看你穿脫防護衣,動作是否精確。」

那時曾認為,染煞孕婦在孩子一定週數可先進行剖腹產,小孩出生後讓產婦更積極用藥治療,當然早產的孩子也會有風險,最後胡貴芳夫妻選擇不做剖腹產,希望母親能熬過去、讓孩子獲得抗體;雖然一度好轉,卻仍不幸離世。20多年後再想起,黃建霈還是忍不住哽咽:「那時候真的覺得好難過,應該是有機會把她拉回來的。」所幸,林美雪順利產下一女、後來又生了個男孩,「一直到前幾年,美雪都有帶女兒回來看我;她的兒子,後來也是我接生的。」

這段經歷沒有成為他生涯的陰影,反而讓黃建霈更體悟到產科的價值:

「好的技術能幫助到人,這就是我選擇這一行的初心。」

前幾年再碰到COVID-19大疫,黃建霈也接生了10幾個產婦,「有了SARS的經驗,也更有信心帶領住院醫師替確診的產婦接生。」

今年是黃建霈進入婦產科第30年、升上主治醫師第26年,「我在馬偕服務15年時,曾以為有機會上台領資深員工獎表揚,結果人數太多根本排不到;20年,還是上不了台;前幾年滿25年,終於可以上台了。」他發現,馬偕竟然有服務50年的同仁,是一名早年的助產士。

這樣的模式不只能讓接生更人性化,也是現實上面對「產科醫師愈來愈老、新血愈來愈少」人力補充的手段之一。

工作壓力不會減少、時代任務卻一直增加,但選擇婦產科沒有讓黃建霈後悔,因為「光憑整個醫院只有婦產科醫師有機會對病人說『恭喜』,就很值得。」

黃建霈家裡有個櫃子的小抽屜,收藏了2,000多張病人的感謝卡片、寶寶照片,「這些都是我最珍貴回憶。我想,有一天我走了,我要把這些卡片和照片也一起燒一燒跟我走。」他至今相信,當醫師是賺不了大錢的,「人有一天離開,可以留下的不是你賺了多少錢,而是你曾經做過的事。」

- 科別:胸腔外科

- 艱困指數:住院醫師招收率腰斬

- 資歷:主治醫師第25年

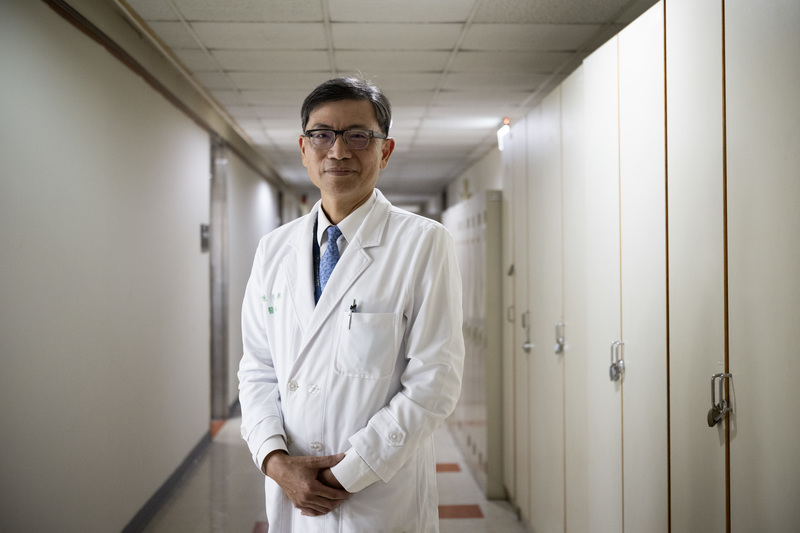

名醫門診通常一號難求,台灣肺癌「第一刀」、已累計開刀超過2萬例的台大醫院外科部主任陳晉興是個異類。病友都知道,如果肺部結節超過1公分,不必找門路管道,直接到陳晉興門診就可以拜託「加號」,他如果診斷需要手術的病人,還會附贈一本《肺與肺病》請病人好好讀,也是極少數會留手機號碼給病人的醫師。

外科招生持續下探,台大連幾年推出熱血招生影片,希望重新喚起年輕世代對外科的共鳴和嚮往。今年最新推出的《搶救摯愛》,陳晉興揭露了5年前「自己成為病人家屬」的歷程,成為過往他受訪時常提及「把病人當家人」的呼應,影片也在網路上熱傳。

5年前,他接到兒子出車禍的電話,曾擔任創傷醫學部主任的他,第一時間擔心是顱內出血,「第一眼看到他,整個頭都是血,」但兒子肩膀上刺著他太太生日的羅馬數字清晰可辨。那是陳晉興第一次直面至親命懸一線,他呼喚兒子:「昭仰,爸爸在這你知道嗎?」兒子淡定回應:「知道。」一邊是躺在床上血流滿面的兒子、一邊是床邊焦急淚流不止的太太,即便在手術房裡身經百戰的他,心裡壓力都極大,所幸後來在台大外科團隊手術後,讓運動員的兒子現在恢復良好。

許多人安慰他說,兒子能大難不死,是因為他長年救人,「積了很多德」,雖然也深信因果輪迴,但這場衝擊更讓他深刻體會,「作為外科部主任,最大的使命是訓練出病人願意託付生命的好醫師。」

陳晉興踏進外科的領域,是因為受到學生時代導師、台灣心臟移植權威朱樹勳教授啟發,當年他看到老師完成台灣首例心臟移植手術,內心非常震撼,立下志向希望能成為跟老師一樣的醫者。

但他在台大外科卻是從「-1」開始起步。他過去受訪時曾提到,醫學院畢業後沒有能立刻在台大醫院當住院醫師,而是先到當時省立台北醫院(現改制為「衛福部台北醫院」)當了一年的外科住院醫師,重回台大後的第一年還被「降級」,重新從第一年住院醫師開始做起。當年因為台灣開始發展心臟移植,心臟外科大熱門,他反而選擇了較冷門的胸腔外科。

除了受到老師啟發,陳晉興選擇外科更是出於熱愛。「我喜歡開刀!」他笑著說。對他而言,這份喜歡並非一時衝動,而是支撐走過高壓與長夜的力量。

「外科醫師的確壓力很大,相對成就感也很大。」

他仍清楚記得,2000年剛升任主治醫師時,第一位願意讓他執行肺葉切除術的病人。那年代,這是相當大的手術。「那位病人相信我,雖然我是菜鳥,他還是把生命交給我。」陳晉興說,那一刻起,他便下定決心,要成為病人一輩子的朋友。

25年過去,那位病人依然固定回來看診,病人總笑說:「陳教授是我的恩人,手術交給他都放心。」這句話讓陳晉興印象深刻。他說,外科醫師的價值不只是技術,「外科醫師的價值,是讓病人可以放心託付生命。」雖然有時覺得很辛苦,但看到病人活下來,這樣做是很值得的事情。

如今的他,成就不亞於學生時代視為偶像的老師朱樹勳。他曾帶領團隊創下多項亞洲及世界第一的紀錄:完成亞洲首例氣管移植、在病人清醒狀態下進行的「不插管肺癌手術」、採用捐贈的主動脈進行氣管移植等,都是醫學生時代的他無法想像的領域。

陳晉興不只熱愛開刀、也熱愛書寫。他至今出過7本肺癌相關書籍,下一本計劃書寫病人故事,這些經歷與其說是給病人指引、更多也是他自我的激勵。

他提起,有一次,一位30多歲患者,是一名電腦工程師,才剛結婚就發現肺部長腫瘤,腫瘤非常大,即便做了3個月的化療也沒有縮小,必須得開刀,當下和病人說「我們拚拚看」。但結果開刀發現,患者腫瘤已經大到吃進心臟和大血管,必須使用體外循環、暫停心臟才能進行手術,死亡率高達1至2成,比起一般肺部手術死亡率僅千分之一高出許多,他必須與家屬正面討論這個困難的抉擇。

患者的太太當時身懷六甲,情緒激動不斷落淚。陳晉興詳細說明病情,只有兩個選擇:繼續手術,卻有1到2成機會孩子見不到父親;若放棄手術,患者可能還能活半年到一年,但至少能陪伴孩子出生。

然而,太太態度堅定,「我先生非常熱愛他的工作,希望手術後能夠完全恢復,他不會願意只做化療度過餘生。」

壓力全然回到他的身上,像走鋼索的人,稍有不慎,影響所及不是一個病人、而是一整個家庭,「如果手術失敗,這個家庭未來該怎麼辦?」所幸手術最終成功,病情穩定至今。患者的太太也順利生下女兒,滿月時寄來一家三口的全家福,寫著:「陳醫師,有你才有我們幸福的家庭。」

「連我都遇過醫療糾紛!」外科光環消褪,大環境不再吸引年輕醫師,採訪拍攝照片這天,陳晉興剛好與年輕醫師開會討論今年外科住院醫師招收情況。他說,今年招收雖然比去年好,離以往榮景仍有段距離。

陳晉興也指出,年輕世代對外科卻步的原因之一,外科醫師主宰病人的生死之權,不過,再先進的醫療也有極限,「再努力病人也可能離開」。沒有醫師故意治不好病人,有時結果不如人意,家屬因此反告醫師,也形成年輕醫師的壓力。

陳晉興不責怪學生選擇輕鬆的道路,而是堅持以身作則。對他而言,一名外科醫師的修煉,不僅僅是醫術、醫德,甚至包括日常生活的自律。面對滿滿開刀行程,需要強大的體能支持,陳晉興每天11點睡覺、6點前起床,固定保持運動習慣外,他形容,「醫師就像是職業運動員,需要照顧好自己,不管是身體還是心理狀況,你才有辦法救更多病人。」

正因為自己太太、小孩都曾在台大外科治療,陳晉興感同身受每一位家屬的心情,他時常提醒學生,必須站在病人的角度思考,外科醫師是在第一線與死神拔河的角色,「未來我也可能是落在你們手上的病人。」

20年如一日,帶著醫學生進開刀房、查房、討論病例,每週定期與學生共開研究會議,每個步驟親自教學,就是希望學生看到,這個老師做得不錯,也想走這條路。他最驕傲的是,過去帶一次小班教學,8名學生中就有3人最後選擇投入外科,「只要環境好、師資好,學生會感受到價值。」

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。