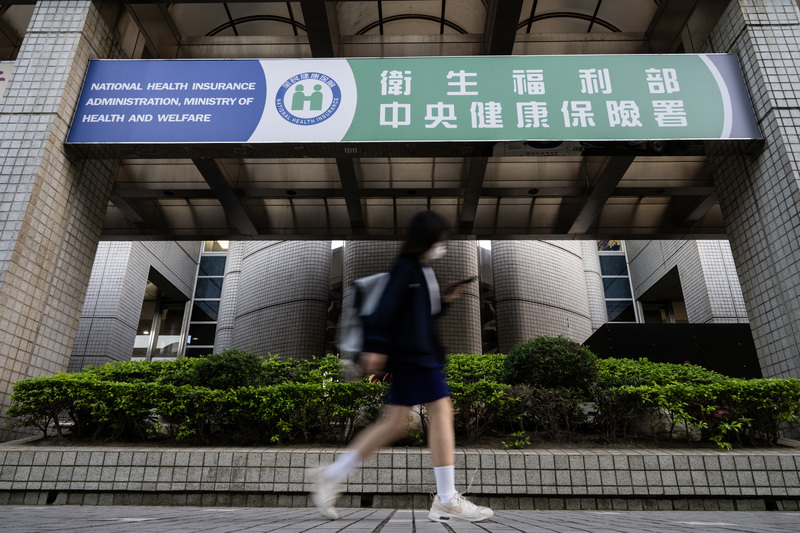

大罷免後於行政院內閣小改組中接任衛福部長的石崇良,甫上任便面臨30年來最嚴峻的一波醫院人力出走考驗,但同時,也獲得史上最「友善」的一次健保總額協商成果──醫院、西醫基層、牙醫門診、中醫門診全數達成以高推估成長率上限5.5%的「全壘打」,再加上總統和行政院分以「健康台灣深耕計畫」、「韌性特別預算」的補貼紅包及其他公務預算,明年(2026)健保大餅至少超過1兆300億,相當於中央總預算3兆350億元的三分之一規模。

在美國川普總統(Donald Trump)關稅政策對台灣經濟影響的變數下,不讓企業與民眾荷包「有感失血」,凍漲保費是政府明確的態度,今年政院大補帖另一層意義也在保障健保安全準備金明年維持在不必調費率的一個月法定水位。但補破網的貼補方式,能維持健保財務的穩健嗎?自費巿場形成的醫療人力磁石效應,光給付加成留得住人嗎?要平衡醫療品質和價值,整體醫療巿場和體系又該如何整備?

石崇良接受《報導者》專訪,除重申修法調整補充保費為健保開源、逐年擴大公務預算法定負擔比率外,也提出為醫院醫師爭取加班免稅、設立「直美」障礙,以及「擇優特約」、「量能特約」等政策,企圖以「清理」健保特約院所的方式,達到調控醫療人力、服務與品質目的。

台大醫院急診醫師出身的石崇良,在2008年由時任衛生署長的老師林芳郁延攬進入衛生署,一路由醫事司司長、衛福部次長到健保署署長,臨床經驗與行政資歷都十分完整,是近年少數醫界、公衛界與民間團體都給予正面期待的衛福部長。

「手握幾乎是『國家總預算』等級的預算規模,真的要非常審慎。」石崇良接受《報導者》專訪前,才率團參加在韓國舉行的2025亞太經濟合作會議(APEC)第15屆衛生與經濟高階會議,與各國衛生首長交流,「韓國一年的健保支出是83兆韓元,還不到新台幣2兆元,但他們人口5,600萬人、是台灣的兩倍。」

石崇良說,過去台灣公部門醫療支出和健保成長不足為人詬病,「現在我們花的錢真的沒有比較少,但現在的問題是,這些錢下去之後,醫院有沒有給到第一線的人員?這個才是第一個要先解決。」

30年前全民健保開辦,醫療可近性是首要目標,不只全民強制納保、醫療院所幾乎也是100%特約,石崇良指出,「現在醫師數量不缺,但必須要處理醫療平衡的問題。」每年醫學生、醫師人數增幅固定,醫療人力應逐年穩定成長,許多地區和科別醫療人力卻一年比一年缺,石崇良點出關鍵問題:「專科容額是固定,最後在職業登記卻是『自由』,就造成現在醫療人力不均。」

「擇量能特約」則是依各地醫師人力密度劃分「醫療飽和區」,當地若已達上限,健保將不再與新診所簽訂特約。石崇良舉眼科為例,若該地眼科醫師數已達人數上限標準,新設診所若想獲得健保特約,就必須轉往資源不足地區,否則只能選擇自費經營。新設醫院也會以此辦理,「否則過往開醫院都說要做急重症,最後都變成大型醫學中心。」

相關措施將納入「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」的修法方向,被健保終止特約後釋出的名額,可開放給其他醫師或機構進入,達成「擇量、擇優」的目標,讓醫療品質與分布能真正受到政策引導。

對於「醫療飽和區」的劃分,中華民國基層醫療協會理事長林應然認同,他並舉例日本規範診所設立時,兩家診所不能距離太近,以避免醫療資源過度集中。不過他也強調,「國外的管理多由醫師公會負責,而非由健保介入,健保署不應直接主導相關規範。」因為基層診所本來就受地方衛生局督導,開業都有一定的設置標準,擇優條款又比衛生局更嚴苛,「健保是國內唯一獨大的保險,若無法特約會無法生存,衝擊非常多基層診所,擇優條款變相成為『崇良』(從良)條款,需要從長計議。」

因為台灣目前只納管23個部定專科,「次專科」人力從未正式被管理,當最基礎的人力分布狀況都無法掌握,支付標準調整時,往往缺乏精準依據,難以真正補到最迫切的人力缺口。

醫院評鑑暨醫療品質策進會(簡稱醫策會)董事長、台大醫院內科部感染科醫師張上淳直指,次專科人力清點難以掌握,影響人力分配,光是「重症專科」就涉及多個學會:傳統上可能被視為胸腔內科的範疇,但重症訓練又主要專注於加護病房照護,而心臟科、急診科也涵蓋重症,光是界定次專科範圍就極為複雜。

石崇良表示,在醫事司司長任內即有意盤點次專科人力,不過許多次專科同時有多個醫學會,盤點確實不易。衛福部前部長薛瑞元任內時,曾因疫情體會到感染科與胸腔重症的重要性,主張應優先納管,但這也需要醫學專業團體合作,現在只有醫療人力和專科的總額人數,需要依據醫師專長及醫療需求進行分級,評估每次專科或地區所需要的醫療服務為多少。石崇良舉例,像是小兒外科在優生保健做得好,先天性問題比例下降,孩子又生得少的狀況下,總體需求不高,但不能沒有,「這類屬於沒有市場機制的醫師,需要國家額外挹注經費維持人力。」至於需要開心臟手術的患者沒那麼多,是不是每個醫院都要有做移植或心臟外科醫師?未來在執業登記時,醫師將被要求登錄「次專科」,由學會和政府精算出各專科與次專科的醫師密度,據以精準投入資源和補助。

次專科納管後,張上淳認為至少有兩點重要目標:

「第一,設法讓次專科分布平均,不至於特定科別完全沒人,策略性調整科別辛勞程度與健保合理待遇。第二,檢視次專科訓練內容是否足夠及完整,以保障醫療品質。」

此外,醫美手術大多屬於自費市場,醫師可自行定價並取得高額利潤;又因施術人員專業素質不一,麻醉或手術嚴重意外案例頻仍,而明明是非健康需求的自費項目,發生併發症後的住院、進加護病房甚至葉克膜等龐大醫療支出,卻又由健保資源和醫院人力承擔。石崇良直言,這形成了「利潤歸醫美、成本卻由健保分攤」的不公平現象,因此衛福部也正研擬修法,預計藉由健保的「代位求償」機制,追討醫療費用。

台灣近年新興的複合式自費診所崛起,不必輪班、見紅就休、不必應付醫院評鑑、賦稅差異,生活品質比較好,讓醫院醫師們洶湧向外流。

亞東醫院院長邱冠明從醫院管理者角度來看,針對假日、夜間人才羅織的科別,醫院都有補貼,「但再怎麼補都沒有用,補完都去繳稅了。」他也強力主張人才羅織困難科別在假日、夜間所得應該免稅,「如果單靠調升健保點值,直接受益者是開刀、開藥、開檢查項目最多的人,對年輕醫師僅是間接效益。值班幾乎都由年輕醫師承擔,免稅才能真正有感。」

除了稅制,石崇良強調,醫院醫師往往同時肩負醫療服務、教學與研究,被稱是「胡椒鹽(服教研)」,工作負擔沉重,「什麼都要做,醫師非常辛苦,你也留不住人。」

石崇良提出,未來並非所有醫院都必須承擔教學責任,真正的教學責任應集中在醫學院附設醫院,並由教育經費支應。「學生變少,教育經費卻沒有下降,教育部應該把更多資源放在教學型醫院。」他分析,醫院應逐步出現專責研究型醫師、教學型醫師,費用應由教育部出,健保僅負責醫療服務支付,避免所有成本都壓在健保體系,讓財務負擔過於沉重。

然而,健保給付與醫院評鑑等級掛鉤,醫學中心給付最高,一間區域醫院升格為醫學中心,在健保沒有增加任何新藥新治療之下,就要增加5,000萬至1億元左右給付,30年來形成醫療巨型化發展,醫院院長上任的首要目標都是「將醫院升格為醫學中心」。民間監督健保聯盟發言人滕西華指出,這造成每個醫院都變成「全能醫院」,失去特色、朝向賺錢科發展,一升格後護病比也要跟著增加,因一般性疾病就醫的民眾負擔也因此被迫增加,「早在2013年邱文達擔任衛福部長年代,就提出『台灣需要那麼多大醫院嗎?』的質疑。」

石崇良也表示,未來要重新盤整醫院分級制度,從現行四級調整為三級,「基層診所、地區醫院仍有存在必要,區域級和醫學中心可以整合」,並清楚界定各級醫院角色與任務。他以健保署分析急診壅塞病人形態為例發現6至8成急診病人本來就是院內病人,並非分級醫療轉診上來的,「這顯示大醫院在慢性病照顧仍需強化,才能減少臨時急症就醫。」

台灣大學公共衛生學院院長、曾任首任健保局長的鄭守夏指出,要直接修改醫院評鑑制度難度很高,「它涉及23個法規,不只《醫療法》、還含及勞保問題。」他認為,可以重症中心取代醫學中心,健保給付即可引導,「重症中心不一定要規模龐大,而是聚焦於功能與效能。」符合重症中心認證的給付比照醫學中心,讓醫院不必為了拿到最高等級的給付,全部去拚升格,各醫院也可以依自己的特色專長發展重點項目,一個醫院可以有專精2至3項重症中心,像和信醫院就申請為一個癌症重症中心,以健保給付手段達到重整醫療生態的目的。

對於石崇良新官上任開出政策支票的大方向,多數受訪的民間團體、專家學者和醫界認同,但執行上仍有諸多疑問與建議。以擇優特約為例,鄭守夏、滕西華都表示支持,不過,滕西華指出,要推動擇優特約,要先把重大懲戒停約診所的標準提升、遭重大懲戒的診所直接終止特約,「至於在醫療蛋黃區的擇量能特約,可以比照歐洲國家模式,和醫事團體協商,讓一定年紀以上的高齡開業醫退場,才能兼及世代正義,讓年輕醫師可以進來。」

但民間團體和學界也認為,石崇良的第一波重點政策中,缺乏了以病人為主體的醫療品質改革思考。鄭守夏指出,健保開辦多年,一直缺乏醫療品質指標,衛福部過去對外公開多是「效率指標」,例如急性病床平均住院天數等,若要「擇優」也應進一步公開「成果(outcome)指標」,需要透過風險校正來避免偏差。他說明,「以前公布癌症5年存活率,醫界常有爭議,但有的醫院收治輕症病人較多,有的則收治重症病人,數據是可以經過校正的,各期別的死亡率就是一個很好的指標之一。」

鄭守夏舉例,國健署正在進行的代謝症候群防治計畫也是此概念,糖化血色素可以反映過去幾個月血糖狀況,「每次病人回診,醫師從抽血數值再三確認,知道病人沒有騙他。醫師責任不是只有開藥、衛教,帶著病人一起把疾病控制好,讓醫師跟病人共享誘因。」

滕西華也指出,像以病人為中心的住院「包裹式給付」、DRGs診斷關聯群(Diagnosis Related Groups),連續10年沒有進展,這是醫療品質與專業自律的支付制度,健保署不積極推動,如今幾乎回到以論件支付為核心,卻要醫院不衝量,是背道而馳。

2013年二代健保實施後,設立獨立的全民健保委員會審議保險費率及保險給付範圍,不只落實花多少、收多少的「財務收支連動」,由雇主代表、付費者代表、勞工代表、專家代表、供給者(醫院)代表、政府代表和公正人士組成的全民健康保險會(簡稱健保會),也在實踐「社會參與平台」的精神。明年度總額達成全數採高推估上限成長率的背後,有付費者代表沉痛表示是「被共識」。

因為健保會只有建議功能,一旦付費者代表和醫療提供者代表協商破裂,就會兩案併呈由衛福部長核定,由於醫療人力持續流失,衛福部多採用醫療提供者版本,付費者代表也揹上阻礙健保總額的罵名,失去協商和監督動力。「這是協商的退步,原本付費者代表也有監督多付的保費,可以提供民眾多買多少保障,或提升多少醫療品質的任務,目前確實看見健保總額漸漸傾向是政府部門與醫界的協商,」鄭守夏指出。

此外,在台灣因頻繁選舉與經濟考量因素,執政黨多半以「不漲保費為前提」,也影響總額「收支連動」的設計;今年總統與行政院都編了特別預算補貼健保,規模達數百億之大。滕西華認為,「公務預算補貼健保是好事,但是這不是健保永續的正路,因為健保總額的給付項目至少需要監督和協商,(現在)公務預算好像總統、院長和部長『小金庫』,要怎麼用、就怎麼用。」

公務預算的財源來自民眾稅收,台灣的健保漸漸發展成社會保險加稅收的變體,攤開2023~2026年健保財務收支情形表,健保費已連3年短少,明年虧損將達707億元。依法若健保安全準備金低於一個月給付總額、就必須調漲保費,而費率若超過6%的上限就得修法,政府公務預算與其說補助健保給付、更大意義在補貼「安全準備金」水位,避免調整費率或修母法。

鄭守夏指出,台灣要像走公醫制的英國,全部以政府預算支持健保,或如德國強制納保依照個人需求與不同保險公司簽約的保費制度也好,甚至就像現在形成的「綜合制」都好,但重點在於「制度化」。一旦沒有形成制度,將會受政治影響太大,缺乏保障,只要政府哪天以財政吃緊為由縮減預算,首當其衝的將是全民的健康權益。

滕西華也說,「許多人認為,總額預算制讓醫療成本被框限,影響醫療發展,不過,任何國家、制度的醫療支出都會有『預算編列』,都會有總額。如果現行健保總額只剩政府與醫界的協商,那衛福部和健保署必須向大眾報告總額規畫,開放各界意見參與。」她建議,「如果維持現行健保會制度,健保會醫界代表應增加醫事團體成員,因為目前醫界代表多是經營者和管理者,每次加成給付是否真的回饋到醫療人員、發揮穩定人力的效果,與一線醫事人員的需求往往有落差。」

但根據台北商業大學財政稅務系教授韓幸紋的研究,補充保費徵收上限若從1,000萬元調至5,000萬元,費率由2.11%升至3%,預期一年挹注健保300億元左右。但若提高補充保費上限與費率,也可能導致高階人才及投資外流或誘發民眾規避行為。長治久安還是應徹底修法確定健保的費基制度。

健保須以長久經營思維來做規劃,政策不能只做超級短線,改革勢必會引來反彈聲浪,鄭守夏也向石崇良喊話,「石崇良有勇有謀,如果願意體制大改革,我們會樂觀其成。」

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。