所有文章(88)

艱困科的守夜者──留下的醫師,以及他們離不開的理由

在「來者幾希」的急重難罕的空門裡,死守救命科防線的醫師們,工作現場是什麼景況?他們為什麼選擇不離開、或者離不開?記者專訪新生兒科林湘瑜醫師、一般婦產科黃建霈醫師和胸腔外科陳晉興醫師,聽見他們的留守心聲。

台大首代「直美」醫師陳璿丞的崎嶇路──曾在醫界歧視鏈最底層,重新面對自我實現的內心呼喚

14年前成為台大醫學系畢業首批跳過PGY訓練直接從事醫美的陳璿丞,如今重回精神科開業。這段非典型的職涯路,不僅是白色巨塔及其陰影的醫療寫實劇,也是一齣生命哲學的寓言。

健保兆元時代,石崇良將推擇優、量能特約──淘汰高自費、低品質院所,飽和區新院所無法進健保

在醫院人力出走的嚴峻考驗之下,上兆元醫療預算該如何用在刀口?新任衛福部長石崇良接受專訪,提出為醫院醫師爭取加班免稅,及祭出健保開辦30年來特約服務面最大變革,企圖以「清理」健保特約院所的方式,達到調控醫療人力、服務與品質目的。

運動部成立!「金牌」部長李洋挑戰:248億經費實際掌握多少?協會改革、體育班正常化如何落實?

運動部首任部長李洋的施政心內話是協會改革優先,體育班正常化、舉辦大型賽會、全民體育列重點。學者呼籲落實性平、照顧障礙者運動權。「桌球教父」莊智淵期待:理解運動員需求、深化台灣運動文化。

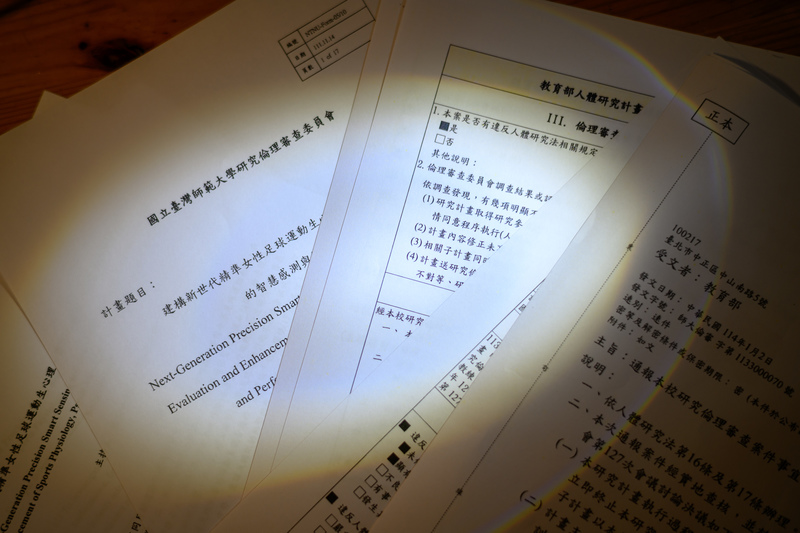

【獨家取得台師大研究案報告】國科會精準運科計畫僅冰山一角,女足選手恐「同時供血」多項研究案

《報導者》獨家掌握台師大研究倫理審查委員會調查報告,明確指出執行國科會精準運科研究計畫過程中擅自變更計畫內容、未落實知情同意,甚至未揭露周台英為研究參與者所屬球隊教練的利益衝突;也查到周與陳忠慶近年發表多篇國際論文、部分研究時間與國科會精…

載入更多文章

看見改變

看見改變

即時追蹤最新報導

開啟文章推播功能得到報導者第一手消息!

開啟通知

即時追蹤最新報導

開啟文章推播功能得到報導者第一手消息!

開啟通知