精選書摘

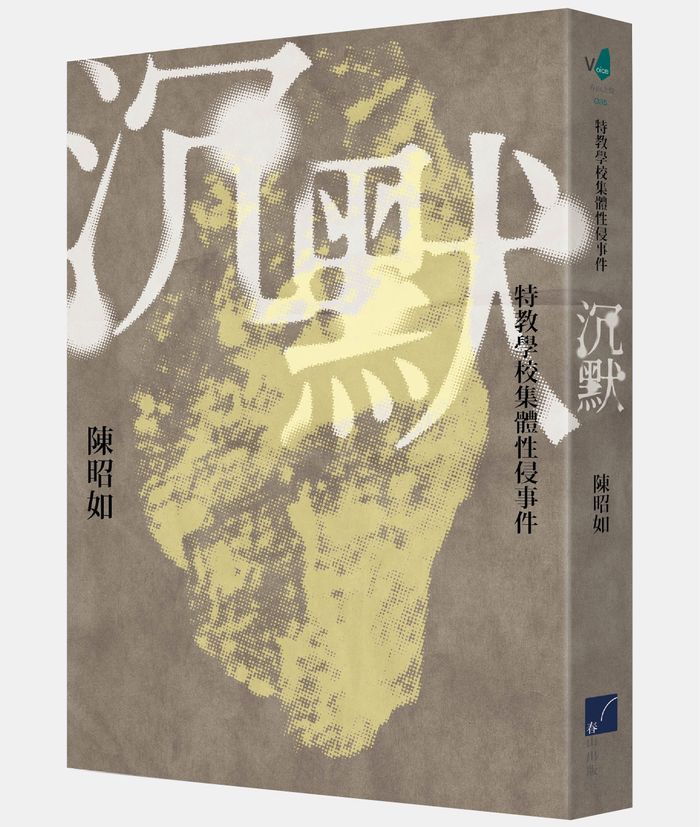

本文為《沉默:特教學校集體性侵事件》2022年新版後記節錄,經春山出版授權刊登,內文小標經《報導者》編輯所改編。

曾經浮上檯面的校園性平案件中,2011年爆發的特教學校集體性侵案令人感到尤其驚愕。這所學校在兩年之內發生上百起案件,涉案學生高達70多人,出事地點包括教室、廁所、浴室、宿舍、圖書館、老師家、火車及校車。這些案件多半是學生對學生的性騷擾或性侵害,而非教師對學生,許多孩子曾是受害人,後來又成為加害人,其間的關係纏繞糾結,極為複雜。

究竟是哪些環節出現問題,導致這樣普遍的受害狀況?作者陳昭如寫作《沉默》一書,就是為了在媒體熱度消退之後,能夠進一步理解真相、完整記錄事實,而對這一連串案件進行深入調查報導。

本書於2014年初次出版,一定程度上推動了對這些事件背後原因的討論,以及後續相關的改進。《沉默》是台灣調查報導的指標性作品,是人性與體制思辨的困難之作,也開啟了作者隨後數本從不同角度探討性、障礙與性侵相關議題的寫作。本文為新版後記,讀者可從中更為瞭解作者想說的話。後記標題「我心有所愛,不忍世界頹敗」,引自羅智成的詩作〈一九七九〉。

那時決定書寫特教學校事件的心情,只能用「憨膽」來形容吧。處理的是難以啟齒的性侵事件,又是發生在相對保守的教育體系,吃力不討好,處處是地雷,令人精疲力盡。我知道,如果寫出來了,勢必會得罪不少人,如果不寫出來,會讓孩子繼續承擔受害的風險,到底該如何取捨?是難解的矛盾,也是價值的抉擇。

如果我假裝聽不懂孩子說什麼,把他們的自白當成隨便說說,對發生在他們身上的事無動於衷,一切就結束了。可是我做不到。面對無法言說的孩子,願意將內心的煎熬向素昧平生的我娓娓道出,期待透過自己的現身說法扼止傷害繼續發生,就算我心裡仍有恐懼不安,把這些事書寫下來,已成為我無可逃避的責任。

「我心有所愛,不忍讓世界頹敗」,因為不甘、也不忍,所以我記錄。

不過,調查採訪報導是一回事,應付各界質疑則是另一回事。這些年來,我參與過超過100場相關講座,聽眾最常提出的問題是:「台灣怎麼會發生這種事?是不是你被誤導了?」「整件事有太多不合理的地方了,怎麼可能?」

面對這樣的疑問,我不知該如何回答,更不知該從何說起。

我不明白,該校發生100多起性平案是公部門認定的事實,足見人本基金會揭露的是實情,既沒有造謠,也沒有說謊,為何人們還是不(願)相信?這讓我想起美國總統柯林頓(Bill Clinton)與陸文斯基(Monica Lewinsky)傳出緋聞時,他的幕僚魯賓(Robert Rubin)說,他對真相一點興趣都沒有,「就算他們想告訴我,我也不想聽。」為什麼他不想知道?因為一旦知道了,就很難對這些事視若無睹,假裝與自己無關。

事實就是這麼不加粉飾,讓人不忍卒睹,也不敢逼視。這所學校發生的事不合邏輯到了極點,讓人不舒服到想全盤否認,大家寧可矇上眼睛,摀住耳朵,以為只要不看、不聽、不聞、不問,問題就會消失。就像房間裡明明有隻大象,龐大到讓人無法否認,忽視它就在那兒,就是沒人談論,假裝它並不存在。

人們總是渴望世界黑白分明,善惡立判。既然發生了性侵案,只要把加害學生捉起來,不就好了嗎?為什麼要追究老師責任?只是人心遠比想像中來得複雜,這起案子是非曖昧、處於灰色地帶的情況極多,誰是好人?誰是壞人?誰有罪?誰無罪?每個人都有不同的解讀與評價。但外界未必知悉的是,大人裝聾作啞,保持沉默對受害孩子的傷害,遠比想像中要來得巨大,那是種對世界信任的全然崩裂。

2013年,澳洲政府組成「皇家調查委員會」(The Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse),花了5年時間調查全國學校、教會、育幼院等機構處理兒童性侵案的問題。他們營造出保密、友善與支持的環境,藉由私下面談與個案調查,聆聽6,000多名受害者的證詞,發現諸多光怪陸離、慘不忍睹的現象(例如:知情師長告訴受害者:「不要胡說八道」、「你要慢慢習慣這種事」,甚至有受害兒童向師長通報之後,反被該師長性侵),並於2017年公布調查報告,指出從1950至2000年,澳洲有超過17,000名兒童受害,讓外界看見性侵傷害的各種樣貌及影響。這份厚達17巨冊的調查報告最引起我注意的地方,是許多兒童發現原本信賴的師長視而不見,或分明知情卻不願伸出援手,很容易產生強烈的自我懷疑及嚴重的焦慮、身心解離與創傷症候群,這不只讓他們易於再度受害,影響其接受醫療服務、建立與尋求諮商的機會,也增加了其他人受害的風險。這是台灣處理校園性平事件時鮮少觸及的面向。

為何機構得知真相卻寧可保持沉默,不願積極處理?這牽涉到成人對兒童權利與認知發展的成見。兒童在成長過程中,經常被教導成「不可以挑戰成人」,若是說出成人不願相信的事,經常不是被當成隨口說說,就是視為挑戰權威。當兒童從成人的反應發現性侵是不能說出口的,或是說了也沒人相信,強大的矛盾、迷惘與不安讓他們再也無法敞開心房。但若是有人願意真誠地傾聽,而且是在溫暖安全、沒有曝光之虞的條件之下,他們是很願意說的,而且是毫無保留地全盤托出。

有學者指責我為了寫作迫使孩子揭露創傷,對他們造成二度傷害,實在是誤會大了。其實是有孩子不願多談,我也從不追問,說或不說,這是他們的權利,外人無權以任何理由(像是「你要勇敢一點,說出來」「說出來,才能救其他人」,難道「不說」就代表「不勇敢」?難道其他孩子被性侵,是他們的責任?)如此要求。我接觸過的孩子大多聰慧而敏感,懂得選擇適當時機與對象傾訴,他們最大的痛苦未必來自性侵本身,而是沒人信任與傾吐的無助,很需要有人理解那樣的感受。至於我能做的,只是陪伴與傾聽,相信他們的感受,接納他們的情緒,如此而已。有些人(特別是沒接觸過受害者的人)以為要求受害者噤聲不語,什麼都別提,才是保護他們的最好方法,我只能揣測這是基於善意而產生的誤解。

澳洲皇家調查報告收錄了不少兒童坦承受害以後,被機構裡的成人指責「不要亂講」的例子,並解釋這種「機構的背叛」(institutional betrayal)源自於視性侵為醜聞或威脅的心態。當機構的存續是主事者首要思考的目標,常以「保護機構名譽」為由包庇加害者,掩蓋罪行,要求兒童原諒加害者,甚至否認受害一事,因為對機構而言,漠視或隱瞞性侵是在進行「危機管理」,任何對機構存在的威脅,就是對自己的威脅。這種保護名譽、以機構利益為優先的考量,不只背叛了兒童的信任,也犧牲了兒童的安全,正如受害者ARY在接受委員會調查時所言:

這個校長在霸凌學生,他是個懦夫。他犧牲學生的安全與福祉以維護學校的聲譽。如今我回顧這件事,理解到過去的我與其他同學遭到性侵時,學生的福祉從來不在學校的考量之中。

機構的背叛足以造成各式各樣的扭曲,記憶的扭曲,道德的扭曲,人性的扭曲⋯⋯說到底,他們心裡根本就沒有孩子。

至於並未涉案、卻保持緘默的那些老師,又是怎麼回事?他們的沉默是毫不知情,或是另有隱情?他們是真心相信學校沒有出事?或是基於保護校譽才沉默不語?我問過負責調查的D老師,他相信多數老師是被矇在鼓裡,卻也坦承自己在發現學生談論性侵時心想:「小孩子懂什麼?只是鬧著玩而已」,未再追究下去。我想,這些老師不是演戲,也不是裝蒜,而是學校發生這麼大規模的性侵,跟他們長久以來內化的孩子的印象有所矛盾,學校又是他們奉獻已久、自我價值所繫之處,面對外界質疑的負面言論,在情感或理智上都難以接受,自然會產生膝反射式的否認心態。心理學家早已指出,人類在面臨恐懼時,內心閘門會自動阻止不安的訊息進入意識,選擇拒絕相信,二次戰後至今仍有德國人打死不信納粹罪行,甚至視大屠殺為漫天大謊,就是最好的例子。我想,這些老師選擇以「逃避」或「否認」來面對外界批評,應該是出自這種自我防衛的機制。

因為瞭解那種夾雜著痛苦、恐懼與羞恥的複雜情緒,我從未公開學校校名與涉案老師姓名。就算我自認顧及了他們顏面,仍有人認為我不在教育界服務,沒有資格指責他們,這種「血統論」式的批評十分常見。也有人替該校老師打抱不平,認為《沉默》嚴重打擊老師士氣,不盡公允,例如在該校擔任志工的凱特在臉書留言:「⋯⋯其實學校許多人都很努力在做後續的處理,我希望大家可以站在鼓勵改善的態度多一點,輿論有時對認真的人並不公平。」

從凱特來信的字裡行間,我可以感受到他對該校狀況的不忍,這與我在書中的主張並不衝突。我確實對部分視而不見的老師有所批評,並非我認為該校盡是差勁的老師,而是我知道老師也是人,有著身而為人的局限,很難跳脫習以為常的官僚體系,用其他角度看待自己的所作所為(或是不作為),換作是我,在缺乏自覺、不夠警醒的情況之下,可能也會做出同樣的事來。後來我這麼回覆凱特:

書寫《沉默》的主要目的,是為了點出台灣特殊教育系統出了什麼問題,進而引發各界亟思解決之道,全書關切的重點不在個人,而是體制,全書所欲批判的對象不是個別老師之惡,而是結構制度之惡──到底是什麼樣的政策、環境與文化,竟容許部分老師可以疏忽、怠惰到這種地步?既然是制度、而非個人造成的錯誤,那麼個別老師的「邪惡」或「善良」與否,相形之下也就不那麼重要了。

我從不否定該校老師的付出,然而肯定他們的努力或許重要,卻沒有那麼急迫,即使肯定他們的用心,也無礙於我對該校在師資培訓、性平教育、乃至人事結構等千瘡百孔、盤根錯結的批評,正如同醫師主要只負責診斷病症,不對健康器官多所著墨,是同樣的道理。何況在問題如此複雜且彼此拉扯的情況下,單憑個別老師的認真與善意,是否能讓一所行政效能幾近失靈的學校改頭換面?說真的,我不並樂觀。

如果你看完《沉默》,也相信我沒有扭曲事實,應能瞭解該校之所以演變至此,不全是那幾粒「老鼠屎」的問題,而是整鍋粥根本就沒煮熟,就算沒有老鼠屎,恐怕還是難以下嚥。僅靠個人式的愛與善心並無法改變結構之惡,唯有透過全面的、徹底的、觀念性的改革,才有可能杜絕憾事一再發生。

後來,我再也沒收到凱特的來信,也不確定他是否看到我的回覆。我希望他看到了,也領受到我的誠心與善意。

外界對《沉默》的疑問以及對人本基金會的反感,導致出版社向書店租借場地舉辦發表會被婉拒,原本談好的演講邀約突然喊卡,學生建議學校圖書館購置《沉默》竟遭到否決,理由都是「議題有爭議」。

初聞這樣的事,我把整本書從頭到尾又仔細看了一遍,想找出自己哪裡寫錯了?或是解釋得不清楚?為什麼對方以「爭議」(controversy)為由拒絕?字典上說:「Controversy is a state of prolonged public dispute or debate, usually concerning a matter of conflicting opinion or point of view.」換句話說,社會大眾對某個議題有著相異、甚至彼此衝突的見解,「爭議」才得以存在。按照這個定義,爭論多時的統/獨或藍/綠議題,兩造各有支持理由與立場,一時難以論斷孰是孰非,才稱得上有「爭議」。反觀一所學校在兩年之內發生上百起性平案件,教職人員知情不報,甚至袖手旁觀,其中的是非對錯與責任歸屬已是昭然若揭,有什麼爭議可言?

我想,在祭出「爭議」這個理由背後難以言喻、也無法明說的,是保守心態對「性」的刻意迴避,以及對特教生或隱或顯的歧視吧。部分老師及學者專家篤信「這些小孩就是這樣」、「他們跟我們不一樣」、「你們以為他們被性侵很痛苦,其實不會」,有如把「特教生彼此性侵」視為理所當然。既然特教生「就是這樣」、「跟我們不一樣」,他們之間彼此傷害,我們又能怎麼辦?就睜一隻眼,閉一隻眼吧。

自從《沉默》出版以來,常有陌生人(且以男性居多)透過各種管道,向我訴說一段又一段讓人屏息、不知所措的受害經驗,那麼多怨恨、悲傷、負疚,彷彿永遠不會離去的夢魘,就算我努力傾聽,能做的仍極其有限,這讓我感到哀傷。近年我已甚少公開談論此案,畢竟每次發言都是理性與感性的爭戰,案情又牽涉到那麼多隱私與信任,我必須控制自己情緒,避免向來樂於偷窺、獵奇的媒體忽略《沉默》揭露案情的意義,只剩下作者憤慨的語言或手勢等浮光掠影,這是我最不願意見到的。

喬治.歐威爾(George Orwell)說:「寫一本書,就像生一場大病,是個可怕且耗費精力的長期奮戰,要不是有個無法抵抗的未知魔鬼在驅使,沒有人想做這樣的事。」耗費心力書寫如此沉重的議題,我自有我(廣義)的政治企圖,只要有機會促成有意義的對話,改變一點點令人無力的現狀,我很樂意與不同聲音進行交流。至於毫無誠意、或已有預設立場不想對等溝通的人,我以為毋須浪費時間多費唇舌。但只要有適當機會,我一定會重申我的立場,那就是:《沉默》不是基於任何政治正確而來的書寫,「理解」才是我書寫的唯一心願,唯有更多人理解事件原委,理解涉案孩子及家長處境,理解現行制度下老師的困境,才是對受害者最有力的支持,才是扼止悲劇再度重演的契機。我能做的只是微不足道的書寫,但仍滿心期待有更多人透過這部小書,關心這群口不能言、哀傷無處可訴的孩子,瞭解體制長期對他們的漠視。

打破沉默,揭發事實,是走向改革的第一步。但願未來人們憶及此案是因為記取了教訓,而不是記得彼時眾人的沉默。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。