精選書摘

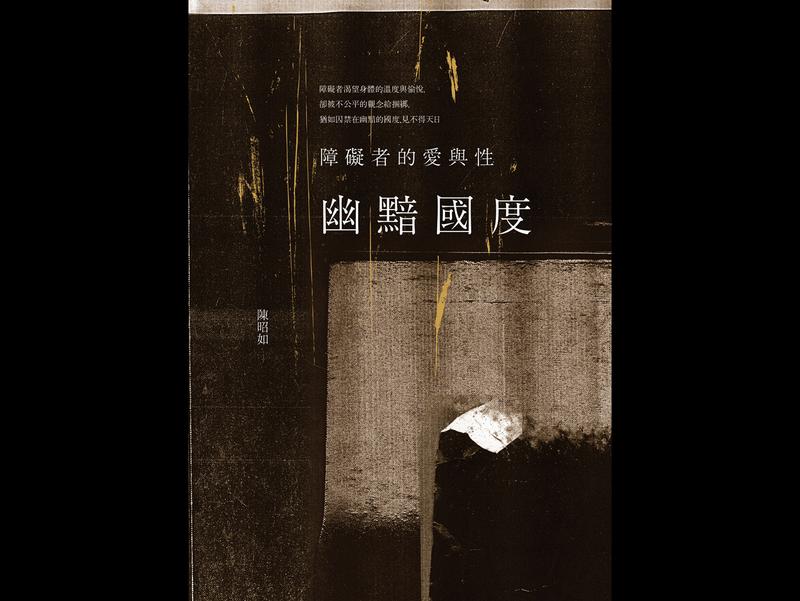

(編按:本文為陳昭如新書《幽黯國度:障礙者的愛與性》書摘,經衛城出版社授權刊登,副標題及內文小標為編輯所加。)

我們知道要尊重智障者的意願,讓他們發出自己的聲音,決定「要」或「不要」。但理想歸理想,現實又是什麼?

根據衛福部2016年性侵害事件通報統計,台灣一年有8,000多件性侵案,超過1成的受害者是障礙者,在這1成之中又有超過5成是智障。如此驚人的數據,任何人看了都難掩憂心。這也說明了為何照顧者對智障者的「性」,總是抱持保留態度。

到底該怎麼做,既能兼顧身體自主權,又能保護人身安全?有如魚與熊掌,很難做到周全。

智障者性侵案向來不易成立,因為案件本身的特殊性(發生在隱密空間,沒有目擊證人),受害者又不懂得留下證物,若是事隔多天報案已驗不出 DNA,加上受害者受限於記憶與表達能力,光憑一張驗傷單,很難對疑似加害人提告。

中華民國智障者家長總會(智總)在這方面花了很多力氣,包括提供法律諮詢,尋找義務律師等,但家屬最關心的未必是訴訟結果,而是如何讓受害者走出傷痛。至於該怎麼做?我問過林惠芳(智總祕書長)這個問題,她直搖頭連說了三次「很困難」,這裡牽涉的問題實在是太多、也太複雜了。

智總處理過一起個案:幼時被父親性侵的智障女性被送到安置機構,卻被機構裡的智障男性性侵,讓她對性、女性角色與人際關係等認知異常混淆。像這樣的當事人不只需要心理輔導,更需要安全的安置環境,但單憑智總的人力配置,並不足以做到。林惠芳很希望保護系統(包括家訪中心、委託服務機構、身障個管及機構等服務單位)能積極與障礙團體配合,彼此用更多的善意編織成更完整的安全網,撐住所有受害者,但截至目前為止,這仍是她主觀的期待,尚未成為客觀的事實。

高縣一名特教老師最近協助校內一名智障男童上廁所時,驚訝的發現他並沒有陰莖,下體生殖器部位只留下一個洞,因此男童只能像女生一樣坐著上廁所,而睪丸則明顯的發育較晚、不明顯,呈現萎縮現象。 這名老師表示,當時他覺得很訝異,在詢問男童母親後,家長才無奈的表示,在一次意外中男童撞傷下體,就順便將兒子去勢,切除整個陰莖,避免日後產生「禍害」。男童母親說,雖然兒子是家中的獨子,當初也曾考慮香火問題,但因為家裡環境不好,經濟條件差,若兒子長大後因性衝動而犯錯、出了什麼問題,不但對不起別人,也實在賠不起,不得已才採取這樣的辦法。

男童的媽媽或許殘忍,但在殘忍的背後,是外人無法想像、更難以負荷的重擔。

香港的「康橋之家事件」,正說明了智障性侵案經常面臨的困境。

有人受到了傷害,卻沒有人被定罪,法律能做的,就是如此有限。這讓法官在判決中無奈寫道:「控方是在無奈的情況下才撤銷對被告的指控。本席認為這可說是被告的『幸運』,也是受害人或社會的『不幸』。」

處理性侵案必須高度依賴受害者的證詞做為證據,證詞得經過反覆的檢視。智障者因為認知、記憶、語言及情緒等限制,經常說法前後不一,讓證詞聽起來很不可靠,但他們不是說謊,而是不明白問題是什麼,或無法有條理地陳述。如何在反覆不定、欠缺精確描述的說法中釐清真相,一點也不簡單。

黃俐雅曾以輔佐人的身分,陪同被老師猥褻的智障女童出庭。法官問道,老師做了什麼?女童用手比胸部,說:摸我。法官又問,是摸衣服裡面,還是外面?她說,裡面。法官又問:老師是拉開拉鍊,還是解開扣子?女童一逕低著頭,不發一語。現場陷入久久的沉寂。

俐雅靈機一動,主動建議:「我們有帶洋娃娃,讓她用洋娃娃做老師對她做的動作,這樣可以嗎?」

法官同意了。

女童拿起洋娃娃,將手從洋娃娃衣服的領口及下擺伸進去。原來,老師沒有做出拉拉鍊或解扣子的動作,所以她並不明白法官的提問,自然也無法回答。然後,她將洋娃娃的褲子往下扯,用手撫摸洋娃娃的下體⋯⋯那些行為用沉默,一種異常嘈雜的沉默,籠罩著整個法庭。

俐雅感歎女童障礙程度不算嚴重,還可以有限度地表達自己的想法,反觀有些孩子就算有外人及洋娃娃輔助,仍無法具體描述事實或表達情感,就算檢察官或法官有心,礙於證據不足,也只能徒呼負負。

法律之前人人平等,但是用同一把尺,要求智障人與非智障者接受同樣的詢問,本來就不公平。況且性侵本來就是難以啟齒的事,有什麼樣的制度或方法,既可揭露性侵真相,又能減輕對當事人造成的傷害?

近年來在若干民間團體要求下,檢警的訊問方式已有所改善,包括盡量選擇在私密的地點,必須有社工陪同,以減少受害者的壓力。2015年底立法院三讀通過、2017年初正式上路的《性侵害犯罪防治法》第15-1條規定案件在偵審階段,專業司法詢問員得協助兒童及智障者進行詢訊問。為了因應這項制度,衛福部開始培育性侵害案件司法訪談專業人才,希望能以舒適、支持的談話環境,透過不誘導、非暗示的方式提問,協助兒童及智障者理解問題。這一切才剛起步,執行成效仍有待觀察。

刑事訴訟是採嚴格證明的證據裁判主義及無罪推定,要判有罪,不能靠推定,要做到確信,只要有其他的可能性,就必須加以考慮,就必須懷疑,只要有懷疑,就不能定罪。但是,當受害者是難以具體陳述事實的智障者時,怎麼辦?是非對錯該如何判斷?

2009年,花蓮16歲中度智障女性A連續遭7名男子以「帶回家玩」、「一起種菜」等理由,與她發生性關係,並給她100至500元花用。後來是老師發現她情緒起伏不定,經過探問才報警處理,花蓮地檢署以7人違反《刑法》第225條「乘機性交罪」求刑。但花蓮地院以「依其身心礙障之客觀狀態,對於異性之性交行為,應未達不能或不知抗拒之程度」,判處7名被告無罪。這個判決立刻引發外界抨擊,「白目法官」、「恐龍法官」的說法紛紛出籠,更有身心科醫師質疑這樣的判決:「很可議,且不恰當」、「要達到不能抗拒程度,難道要昏迷了才算嗎?」

花蓮地院是基於什麼理由做出無罪的判決?從台灣花蓮地方法院刑事判決98年度訴字第531號的判決文內容來看,大致可分為以下幾點:

- A經醫院精神鑑定為中度智障,只要經適當訓練有一定工作及社交能力,「足見A女僅因智能障礙而容易受到利誘或脅迫,並未達到不能或不知抗拒之程度。」

- A的老師指出,學校每年都會安排性教育課程,包括認識性器官、男女界線及如何表示拒絕等演練,法官認為A在演練時都是一百分,表示「A女具備日常生活應對之能力,亦瞭解男女之別,就性行為並非無辨別或判斷之能力」。

- A在出庭作證時看來羞澀、不悅,眼神與表情亦有所保留,「可見A女之心智狀態雖於表達力及組織能力上較一般正常成年人為低落,然依其於本院之言語,仍顯示其就男女間之親密行為有相當之羞恥感,亦得認其經由長期之學校教育,已有男女之防之觀念,故依其身心礙障之客觀狀態,對於異性之性交行為,應未達不能或不知抗拒之程度。」

智障者的情況與幼童頗為類似。他們溝通表達不易,又容易受到誘導,案件是否成立,常因法官、檢察官及律師的人生經驗、專業訓練、甚至是恐懼與偏見,而產生相異的結果。以花蓮A的案子來說,法官以A「有一定工作及社交能力」、「性教育演練都是一百分」,「應未達不能或不知抗拒之程度」,卻忽略擁有生活自理能力的智障者可能對性一知半解,無法瞭解「接下來會發生什麼事」,既然不理解,自然不會抵抗或拒絕,但這不表示他們是自願。再者,《刑法》第221條「妨害性自主」所指的「違反意願」,在「明確違反意願」或「合意性交」兩個極端之中,還包括了「沒有意願」及「無法表達意願」,就這個角度而言,法官有沒有可能高估了A的認知、自主與決策能力?

司法上重視受害時間與地點的證據蒐集,有警員提到「至於時間、地點就沒辦法完全地講,她沒辦法交代得很正確,我們警察和檢察官對於時間地點都很重視,但對她來說就沒辦法交代得很詳細」;再加上被告的律師有技巧的詢問,也會導致被害人證詞反覆,例如一社工提到「從事故發生到花蓮的地方法院上訴到臺北高等刑事庭,她對時間還有很多過程有遺忘不清楚,醫師問的時候她說沒有,檢察官問的時候她說有⋯⋯但是律師很技巧的問、拐彎抹角的問,她就會被律師所扭曲,都說沒沒沒,其實是有⋯⋯那可能又會在法庭上一切都講求證據,有時候真實會被矇蔽了⋯⋯」,上述因素使得智能障礙者的性侵害刑案不易被起訴甚或定罪,如此也造成加害人逍遙法外。

一社工提到「我之前有智障個案,已經上訴到高分院,他沒有辦法理解智障者的世界就是有時說詞會反覆,甚至她容易受引誘⋯⋯所以本來地院是判定有罪,但是到了高分院就全部被駁回。另一位社工也提到:那我覺得在做這個性侵害受害者,不管是一般或是特殊⋯⋯我們的工作方向要就是說,既然加害人做壞事或做錯事了,照理來講就是要繩之以法,那我覺得繩之以法的這一塊對心智障礙者來講很難⋯⋯因為司法本來就講求證據審理原則,你證據也不行,證詞也不行的話,那你很難採信,這個案子就很難起訴,所以在司法那一塊,其實我在跟家長工作的時候我都會跟家長講說,其實司法審理那一塊你不要抱過大的期望。

法庭講求的是證據,只要控方無法拿出有效的證據,被告無需證明自己無辜,也不用證實說法為真,就可能獲判無罪。這是現實,也是無奈。

智障者的口語表達能力有限,無法明確陳述事實,單就這樣的行為來判斷「是否違反個人意願」,當然很難定罪。但話又說回來,正因他們表達能力有限,外界又該如何得知他們的「個人意願」?尤其部分受害者事後未必會有沮喪、恐懼、害怕、失眠或排斥等情緒,反而可能出現愉悅、舒服、感覺被愛等感受,如何確認他們是合意,還是被迫?

曾有論者指出,外界不由分說將「發生性關係」一律視為「性侵」,可能是源自對弱勢者的過度保護主義,將他們「去性慾化」的偏見。例如甯應斌在〈智障者的性權利〉一文所說的:

對於心智能力較接近正常者,談論嫌犯強制手段與當事人意願或抗拒才是有意義的。在考量與這種智障者相關的性問題時,最重要原則應該是「性意願的對稱」,也就是:說「不」就是「不」,說「是」就是「是」,如果我們堅持某智障者對性要求說「不」是有效的,那我們就不能在她對性說「是」時,否認她的自願有效。 真正的難題是那些重度智障者的性。我認為重度智障者無論說「是」或「不」,或抗拒或順從,都不能當作有效的表達,就和年齡很小的幼兒或動物一樣。重度智障者不論是被暴力強制或被計策誘騙去違抗一件事或去順從一件事,都不能說他們有意願或沒有意願,因為他們缺乏自主同意的能力⋯⋯如果我們把與智障者性交一律當作性侵,這就忽略了智障者的性需要;保護弱者,因而變成剝奪了弱者的快樂福利。

通往理解與真相的道路,果然漫長而紛歧。

性侵造成的傷害不是刀刀見骨、血肉模糊的傷痕,卻幽幽藏在意識與潛意識裡,我們總是對受害者萬般不捨,對加害者大加撻伐。但若犯下罪行的是智障者,即使證據確鑿,沒有轉寰空間,對這樣的「加害者」,我們是否能有更多的理解與寬容?

我聽某法官過說,他處理某起性侵案時,發現加害的智障者舉止有禮,談吐大方,平日工作或生活也很正常。好端端一個人,為何鑄下如此大錯?經他耐心詢問,對方才透露過去安置機構被性侵多次,他誤以為這麼做是「正常的宣洩」。什麼是有罪?什麼是無罪?法官也沒有答案,只是感到無奈。

法律向來無法拯救已經發生的一切,只能讓犯罪者付出應有的代價。但就上述案例而言,加害者不也是受害者嗎?法律的制裁對他有什麼意義?能讓他理解自己做錯了嗎?懺悔來自於內心的譴責,而不是外加的刑罰,如果他無法理解自己行為的錯誤,入獄服刑未必會成為更好的人,反而只是將他推向被害的深淵。

智障者因表達能力有限,被誤認是加害者的例子時有所聞。多年前,台北市內湖分局逮捕偷竊摩托車的趙姓智障者,經過幾天借提與偵訊,突然宣布他承認犯下某起姦殺案。趙媽媽心想,兒子個性溫和膽小,應不致犯下重大傷害,向智障者家長總會求救。經過智總與律師奔走,總算透過 DNA鑑定還他清白──原來員警會給他飲料和香菸,他很開心,不管員警問他什麼,他都承認。

受害創傷與定罪限制之間的拉扯,總是讓性侵案充滿不確定性,而每個智障者的障礙與理解程度不同,涉案狀況不一,很難一概而論。但我總以為,除了在制度上的改變(如提升警政司法人員的性(別)意識、強化案件訪談人才的專業)之外,更重要的是必須改變一般對「性侵」根深柢固的觀念,那就是「性侵」之所以構成犯罪,在於加害人是透過威脅、恐嚇等手段,迫使對方就範,而不是「性交」本身是罪惡的──不論對象是幼童或成人、智障者或非智障者,都是如此。

智障者的內心,有如居住在外星球那樣神祕莫測,就連最親近的人也未必敲得開心門。當外界想方設法,企圖保護他們免於被性侵之際,是否可能陷入「剝奪了他們的快樂福利」的困境?這讓我想起某特教學校生輔員的名言:「他們只要吃飽、睡好就已經很好了,還想要什麼幸福快樂?」

這種對障礙者的無知與漠視,恐怕才是他們最可怕的敵人。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。