今年3月,南投縣某安置機構傳出院童間集體性侵,近百名被收容的少年,竟在同一時間,發生了近10起的性侵案例。這事件引起輿論譁然,但司法體系與社福體系卻諱莫如深。

《報導者》在過去幾個月持續追蹤,我們訪問多位機構內性侵的受害者,並走訪安置機構第一線工作人員,發現這並非個案;我們更進一步透過立法委員向衛福部調出資料,全台121間兒少安置機構,去年通報性侵案例就有142件,比例明顯高出社會一般的發生率。 原本我們用以保護孩童的地方,卻屢屢傳出性侵,儘管類似的新聞頻繁見諸媒體,卻少有人深究原因。透過這則報導,希望能對這個沈痛的、長期被隱匿的問題,給出部分的解答。

小誠(化名)是個身材魁梧的男孩子,今年高二,身高逼近一百八十公分,笑起來很靦腆,但他身上卻背負著不同於這個笑容的悲哀和屈辱。

在熙來攘往的便利商店,他勉強將自己塞在圓板凳上,弓著背且心不在焉地拗著手指,眼神始終避免與我接觸。此時,商店裡播放著Alan Walker迷幻的電子舞曲,我們之間的氣氛卻跟墳墓一樣死寂。在很久的沉默後,他突然說:「小六那年我在安置機構的時候,有國三的大哥哥逼我幫他口交。」

那是平淡到幾乎不被記憶的一天,小誠吃過早飯後,跟往常一樣到指定的區域打掃,一位國三的哥哥走過來,噌的一聲,脫下褲子,開口就要小誠幫他口交。他嚇了一跳轉身想逃,國三生一個箭步把他抓回來揍了一頓,惡狠狠地瞪著他說:「你再不做就試試看。」

小誠被要脅的地點與手段越來越隨機,廁所、浴室,甚至緊鄰生輔老師房間的寢室裡都發生過。某天夜裡,小誠在半夢半醒間,能清楚感受到有個男人爬上他的身體,他的雙手雙腳都被壓制,內心充滿恐懼卻喊不出聲,只能死命地扭動身體,祈禱床板發出喀吱聲能吵醒另個房間裡熟睡的老師。

「你怎麼不呼救呢?」我忍不住問。

在很久很久的沈默以後。

「因為害怕被揍,」他的頭垂得更低,用僅存的力氣擠出下一句話:「我真的很害怕再受到傷害了。」

小誠說他念幼稚園時很愛哭,每次只要一哭,爸爸就會拿衣架、藤條抽打,小誠經常被打到縮在牆角。等到上小學時,他學會在爸爸打得接近失控時,趁隙逃出家裡,通常是往家裡的後山跑,躲在不起眼的小廟裡,一邊哭一邊等著父親睡著,再躡手躡腳地回家。

小四那年,挨過一個被打且筋疲力竭的夜晚,他上學遲到了。當他跑到學校時,操場正在舉行升旗典禮,他停下腳步,站在某個班級前跟著唱完國歌。典禮結束後,那個班級傳出竊案,訓導主任馬上把小誠叫到辦公室,要他交代偷了什麼,「我沒有偷東西。」小誠說完,「啪」的一聲,一個肥厚的巴掌打在他後腦杓,他重心不穩,跌坐在地。

從那天起,小誠開始逃學。他每天比媽媽早一小時出門,拿著午餐錢去網咖玩一整天遊戲,肚子餓時,就溜進便利商店偷餅乾和飲料。可惜手法拙劣,屢次被逮送進警局,最後,社會局社工認為小誠的家庭功能不彰,將他送進兒少安置機構。

就像描述少年坎坷的經典電影《四百擊》,小誠和裡頭的主角安瑞一樣,從學校逃學一路墜往感化院 。小誠同樣無力中止他往下掉落的人生。

時至今日,臺灣提供的兒少照顧體系,卻有點像是被植入病毒的電腦系統,屢傳當機,只是沒人知道何時會瞬間崩潰。

2017年3月,南投某安置機構爆發院童集體性侵事件,案發時未滿14歲的少年曾先後替同院至少4名安置少年口交或肛交,最終因該名少年罹患性病,此事才意外揭露,而檢警循線調查後發現,該機構還有至少8名性侵加害人與被害人。

曾任司法院少年及家事廳副廳長,現任台北地方法院法官蔡坤湖直說「這絕對不是個案。」從他15年少年庭法官的審判經驗裡,估計至少2成的安置機構都發生過類似的性侵案件。

根據我們透過立法委員向衛福部保護服務司拿到的統計資料,2016年兒少安置機構通報的性侵案件為142件,而全台兒少安置機構也不過121間,顯然有安置機構發生不只一次性侵案件。但性侵已經被證實是所有刑事犯罪案件中黑數最高的一種,國內犯罪學者曾估算,實際性侵害案件數是通報量的7到10倍。即便如此,靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴仍覺得此比例被嚴重低估了,因為「這是機構裡最不能說的祕密。」

生輔員所說的故事,經常讓她癱軟無力,但林月琴總會多問一句:「怎麼不通報呢?」得到的回應很一致,「這是不能夠說的,因為這會影響到捐款,也會影響到政府給機構的補助。」

安置機構的經營因政府補助不足,一切都得精打細算。安置機構接受縣市政府社會局或地方法院的委託照顧小孩,各縣市政府會提供一個小孩一萬五千到兩萬元不等的安置費,但我們問過五間不同安置機構,當政府補助不足以支應他們全年的開支,高達五至七成的費用都必須自行募款時,「機構的形象就會很重要,如果我這家機構傳出性侵的話,捐款人會怎麼想?他可能就不願意捐錢給你了。」臺東海山扶兒家園主任林劭宇語氣有些無奈:「我上個月要通報性侵的時候,所有的同事都在勸我,『主任,你要不要再想一想。』」

說完之後林劭宇停頓了一下,他不想自己的意思被誤解,他說自己不會因為顧及捐款,而猶豫是否通報。但他也強調,錢是很實際的,他聽過其他機構曾因籌不到錢而發不出員工薪水,或要求員工將薪水捐回機構。

即便通報了,政府也不見得支持這個其實充滿勇氣的決定。

一名不願具名的社工曾將院童間的性侵通報給社會局,他深刻地記得話筒那頭說:「你們幹嘛找麻煩,這是我10年來收到的第一個通報。」最後,涉及性侵的加害人與被害人都被迫離院,社會局不時派人到機構「督導」,離開前還對著通報的社工說:「你們一定是管理有問題,才會發生這種事。」

事實上,從監察院的調查報告、歷年新聞報導,再到第一線的採訪所得,所有的兒少安置機構都可能發生性侵害──公立機構會發生,私立的也會;優等的機構和丁等的機構都曾發生過;社政安置和司法安置發生的機會一樣高;純粹男生的和男女兼收的也沒有差別。而這樣的事情對管理者來說,最可怕的是地點與時間都隨機,因此難以預防。

人力不足的前提下,統一作息成為必要手段。院童的日常生活大致如此:早上6點起床,操場集合點名後打掃1小時,7點進餐廳吃早餐,7點半搭車上學,下午4點放學後,進門第一件事先檢查書包有無違禁品,接著1小時體能訓練,5點到6點排隊洗澡,6點吃晚餐,7點進教室寫作業,9點上床睡覺,寢室熄燈。每項行程都是集體行動,若要中途離開則必須向生輔老師報備。

「這到後來變成是一種管理機制,他們在『管理』孩子,變得沒有辦法去照顧每個孩子的身心發展。」一手建立國內安置機構評鑑的實踐大學社工系教授彭淑華解釋,她曾訪問國內近30家育幼院,發現機構內的確存在以「控制」取代「照顧」的問題。

明遠(化名)相當懂得如何在這權力系統裡生存。他從小因家庭失去功能被社工送進育幼院,在那裡度過了童年和半個青春期。他極力向我描繪一個世界:兩公尺高的圍牆、不鏽鋼的鐵門,還有密布的監視器以及與生輔員同住的寢室,傅柯式的「全景監控」11在這裡成為了現實。

除此之外,育幼院的管理還來自多如牛毛的規矩,例如服裝儀容、抽查內務櫃、不能任意外出、嚴禁使用手機、有條件地使用電腦,以及信件都要拆開檢查等等;而真正起作用的,往往只需要一條家規:尊敬師長。跟老師頂嘴、講話太大聲、不配合作息都是觸犯警戒線。

有時,樹立權威並不需要那些複雜的處罰手段,只要略施小惠就行。「你在家裡可以跟爸媽冷戰,但在育幼院你就會知道不能得罪大人,因為資源都在他們手上,例如你想要零用錢買點零食,他也可以不給你,」明遠總結了經驗:「你跟他鬧脾氣絕對不會有好下場。」

在台灣,機構虐待同樣層出不窮,尤其容易發生在承接觸法少年的機構裡。「有些機構要照顧觸法的少年,那怎麼辦?除非他有更多不同專業的照顧者,而且人力要足夠,否則他只好用管理,可是是用更高壓的管理。」彭淑華認為少年中途之家除了社工與生輔員之外,至少還需要諮商心理師、職能發展師,以及懂得少年犯罪的專家。

不過,多年來台灣給觸法少年的資源,其實少得可憐。

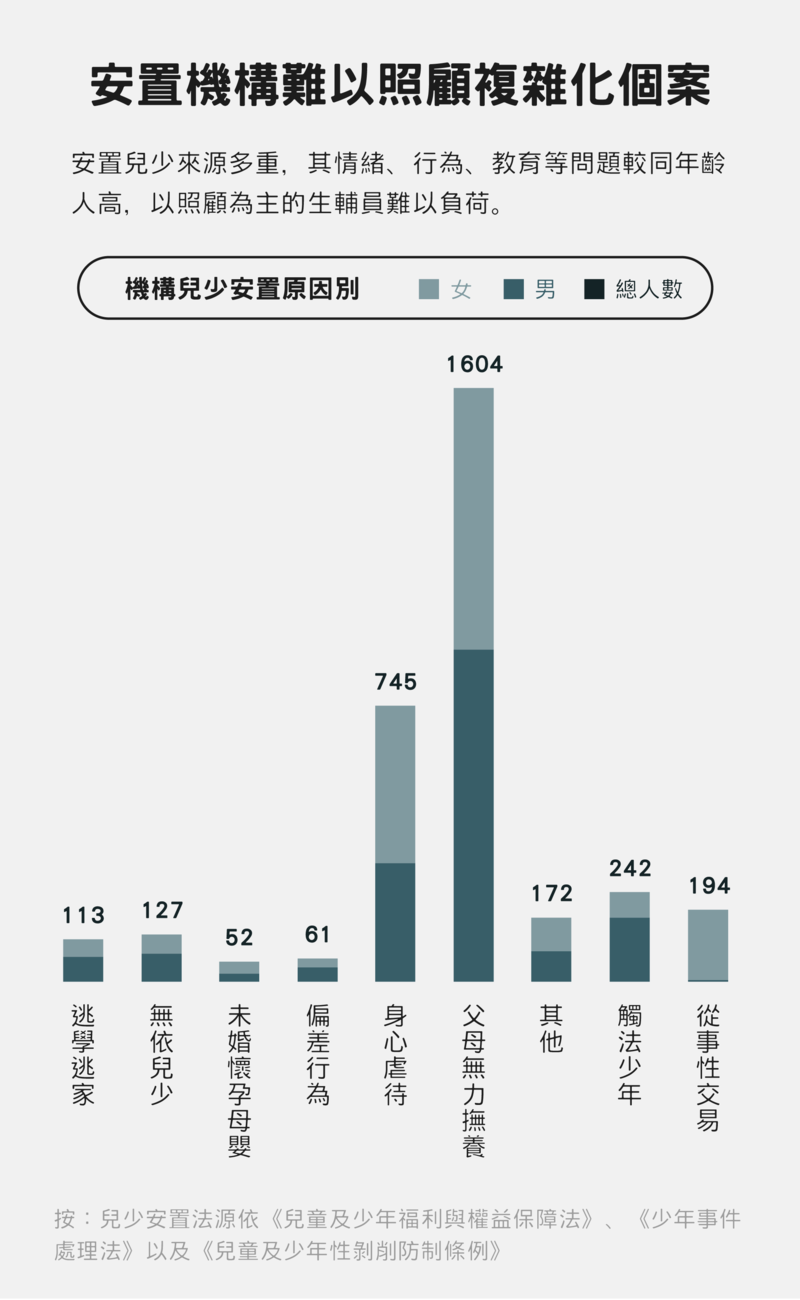

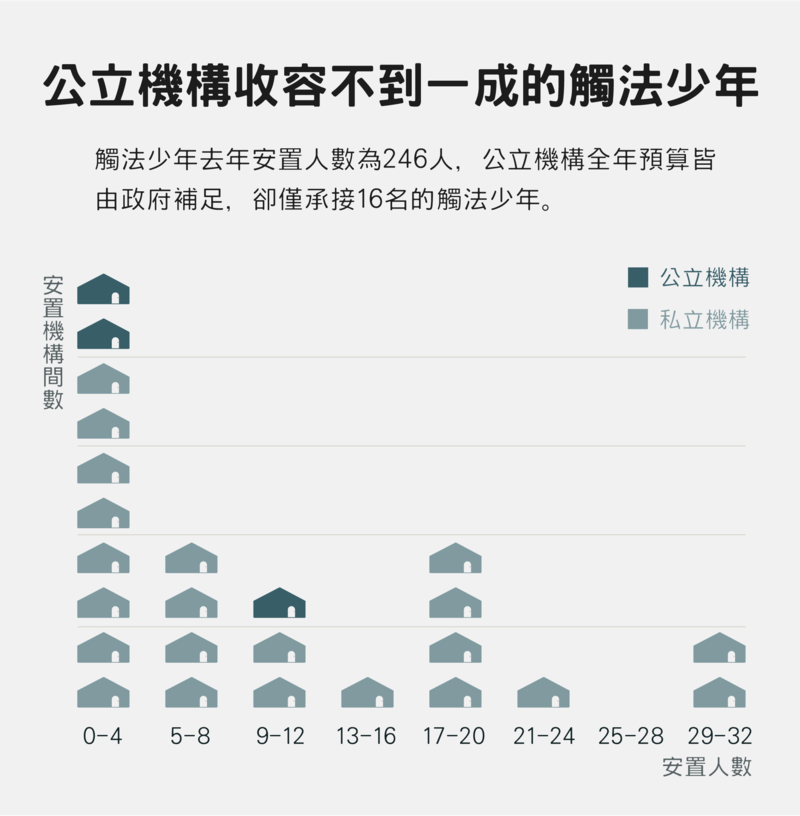

攤開我們拿到的另一份關於兒少機構的統計,全台121間兒少安置機構中,僅有25間願意承接地方法院的觸法少年,其中6成機構都只願意收容個位數的觸法少年,而願意收15名以上的機構僅有7間,這其中並不包括任何一間公立機構。

相較於民間的安置機構,公立的安置機構營運費用由政府編列,少了募款的壓力,且工作人員薪資也比照公務員,照顧人力與輔導資源都應比民間機構更好。但是,當公立機構將最需要照顧的一群孩子往外推,接住他們的,是和觸法少年同樣資源相對匱乏的民間安置機構。

徐瑜幾乎每天睜開眼都在為錢煩惱,位在的南投的「陳綢兒少家園」是她服務的安置機構,裡頭觸法少年佔了將近一半,當中約2成都有身心問題,除了定期就診服藥外,如果想給孩子更完整的心理諮商,她往往需要自籌經費, 「(政府)給我們這麼少資源要我們帶出一百分的小孩,說真的我們每天都是撐著在做,只求不要出事而已。」她說。

宏恩(化名)是犯下錯誤的那個生輔員,也是第一個向我承認曾毆打院童的人。事情發生的前一晚,他忙到了深夜,隔天早上6點他打起精神叫小孩起床,8點送他們上學後,他必須帶一個前晚感冒的小孩去市區看醫生。回到家園,他得盯著留園的2個「小鬼」寫完作業,等到下午4點,他先檢查所有放學回來孩子的書包,然後陪他們打籃球。撐到5點,放孩子去洗澡,以為可以稍微鬆懈一下。

宿舍傳來一陣陣起鬨聲,他跑上樓,走廊裡聚滿了院童,黑壓壓滿是人頭,咆嘯、爭吵、喝斥聲不絕於耳。左側宿舍的門口前,2名國中生打起來,趕來勸架的老師被兩群人馬包圍著,他看到後,撲上去把鬧事的一方壓制在地上。原以為事情平息了,晚上用餐時,當修女正帶著眾人禱告,剛才鬧事的少年抓起不鏽鋼碗盤又是一陣亂摔,餐廳裡喧鬧聲一浪高過一浪,有的在鼓譟起鬨,還有的等著看宏恩怎麼處理。然後⋯⋯事情就這麼發生了,宏恩氣得連續甩了鬧事的少年四個耳光,直到瞥見他的嘴角正在流血。

「我自己那時候也嚇到了。」宏恩看上去很緊張,雙手一直交叉抱著胸前。他在安置機構工作將近10年,他會早起幫少年燙好制服襯衫,也會半夜幫肚子餓的孩子煮泡麵,一直以來他都抱著熱情,希望陪少年走一段路。但機構裡龐大的照顧工作,讓他喘不過氣來,他說如果再遇到同樣情形,可能還會這麼做。

不願自己動手的,他們就讓大孩子來維持秩序。當生輔員看到學長在「管教」學弟,往往什麼都不用做,就能賦予打人的少年在群體中特殊的地位,同時也讓新來的少年懂得機構的規矩。

有項心理學實驗能具體說明這項教養理念:5隻猴子關在籠子裡,頭頂綁著一串香蕉,當有猴子想爬上去摘香蕉,機器就會對剩下的猴子灑水,接下來,只要有猴子想爬上去,其他猴子就會圍毆牠,即使換了新的猴子進來,只要牠想爬上去摘香蕉,一樣會被其他猴子痛毆,久而久之,所有的猴子都不敢再去摘香蕉了。

只不過,不管是社會局安置,還是法院安置的孩子,他們都帶著各自的創傷來到機構,卻在大人的管教中呈現童年關係的輪迴:強大的可以欺凌弱小的,弱小的沒有反抗之力。

夜晚的安置機構,是個近身肉搏的叢林社會,有套「地下法庭」在主持正義。這套系統同時滋養著兩群少年,有些人註定是這個地下法庭的執法者,他們大多肩寬體壯,敢衝敢拼,像狼一樣透著一股狠勁。

小誠則更像是羊,他平時裡很安靜,走路永遠低著頭、駝著背,像是把自己縮成一座地窖。儘管機構裡規定不能霸凌他人,但少年的秩序是按另一套規矩運行:菜鳥要幫老鳥洗衣、洗碗,負責大多數的打掃工作。最重要一點,是懂得保守秘密。小誠剛進機構時不懂這些規矩,當學長叫他幫忙洗衣服,他天真地報告老師,那天夜裡,他從床上被3名學長拉下來打,接下來1個月,他嚇得不敢再跟老師說話。

這是每個機構少年,吃下一個又一個教訓後,不得不掌握的生存技能。支撐少年的動力,在於他們相信能夠「向上流動」,15歲的阿德(化名)用打遊戲比喻,「就像升等一樣,你可以一個階級、一個階級升上去。」

因為逃學逃家,阿德3年前被送進安置機構。他對初入機構的印象,至今還很深刻,那天一名機構少年找「帶頭的」單挑,有不少人圍著他們,吹口哨、嬉笑、吵鬧,當中也包含2名生輔老師。最終,挑戰的少年輸了,但這件事讓他明白一個道理:要夠狠、敢衝,才不會被欺負。

某天,一名瘦弱的生輔老師因為雞毛蒜皮的小事挑他毛病,評估之下,他認為自己能制住他,於是看準時機一拳揮去,將老師重壓在地。事後,他的懲罰是被用塑料水管抽打小腿,不過,他在少年間的地位也瞬間提升。「我以前在外面都不敢打架耶。」阿德將那次充滿勇氣的打架視為他青春期的蛻變。

阿德陸續在自己的兩隻手留下刺青,用縫衣針蘸點圓珠筆的藍墨水,針尖刺過,鮮血一小顆一小顆的從皮肉往外滲,最終結痂在皮膚形成印記。他用它們來威嚇別人,同時也提醒自己。他還要變得更強。

當拳頭成為真理,青春的荷爾蒙又在釋放,不難理解為何機構內的性侵會頻繁發生。仔細想想,機構內的少年和一般少年最大的差異,其實在於他們不像一般男孩有個屬於自己的空間,能夠解決欲望。

安置少年的欲望一直不被看見。「當他(安置少年)有欲望的時候,又找不到任何管道可以發洩,身邊剛好一個小弟弟在,很容易就抓他來口交或自慰了。」林月琴像洩了氣的皮球癱在座位上說道,她後來以兒少安置機構內的性侵為題完成碩士論文,在她訪問數位受害者後,總結出意外發生的原因與地點。

這些欺凌行為多數發生在機構內的寢室、廁所、人少的教室和天台,或者是戶外的空地和地下室。

在安置機構社工遭遇的所有問題裡,性一直是難以處理的議題。除了它牽涉錢、資源、名聲之外,往往還有違法的風險。陳綢兒少家園的主任徐瑜能夠理解少年的欲望,但站在一個機構經營者的立場,「我沒辦法提供他們(未滿十八歲的少年)那些資源(A片、A漫),因為那是違法的。」她說。

每個遇到類似問題的機構社工,都在盡力解決所面對的兩難困境,有些人選擇積極面對,讓有需求的少年帶不露點的刊物進浴室自行解決,但有更多人選擇忽視少年的欲望。

部分安置機構被打造成一個去性化的空間。加裝更多的監視器,嚴格禁止少年使用手機以及任何3C用品,電腦必須在老師監督下使用,除了機構提供的書籍外,都屬違禁品,禁止男女交往,書包、抽屜、衣櫃隨時會被抽查。

明遠就是在這樣去性化的環境中長大。可悲的是,這對問題一點幫助也沒有。小四那年,某個夜裡他正在睡覺,卻感覺到他的手被某人拉進褲襠裡,醒來後發現他在幫一名學長自慰。那天以後,那名學長更常在他面前裸露生殖器,要他幫著口交、自慰。最誇張的一次,學長把明遠拉到地下室,脫去他的褲子,嘗試著要進入他的身體。

身心的屈辱感以及被威脅的恐懼感,讓明遠始終不敢說出來。直到他上國中,有次終於鼓起勇氣,跟一名信任的生輔員說到此事,他心想對方應該是能幫忙的。那名老師很長一段時間都沒有說話,直到後來坐到他旁邊握著他的手,說:「那位哥哥已經離院了,就不要追究了吧。」

那次談話後,明遠越來越不知道怎麼處理自己的性需求。他經常躲在陰暗的角落裡自慰,像是頂樓的曬衣場或是沒人去的地下室。某次,當他躲在戶外草叢後自慰時,他以為沒人看見,一架監視器卻拍下他手淫的過程,後來,機構的老師帶他去看身心科,整個過程,他聽見老師跟醫師在討論他有多麼不正常。最後,醫師開了藥,他為自己的手淫吃了3年的鎮定劑。

「你從小就知道自己的性需求是很丟臉的、危險的。」明遠認為這件事情對他的影響延續至成年前,他後來在機構只要一發現自己想自慰,就湧上很深的罪惡感,「你會警惕自己,你不能夠做這件事,你不能夠被發現,否則你可能會被轉院。」直到成年,他才知道自慰是一件正常的事,「我當初到底為什麼要吃藥?」明遠的聲音中夾雜了哽咽,對於那段迷茫的日子仍感到激動傷心。

林月琴覺得正是從政府到兒少機構都不願面對少年的性議題,才會讓機構內這些受害者持續地受到傷害。最糟的情況,就是這些被侵犯的少年變成了加害者。

「我只是運氣比較不好,被抓到而已。那些以前性侵我的哥哥呢?為什麼他們不用被關。」林月琴一直記得當年19歲少年小凱(化名)在監獄這樣對她說。小凱8歲住進育幼院,國中時有高中的哥哥要脅他幫忙打手槍,每次結束都恐嚇他不准講出去,結果,他轉而用同樣的方法要脅國小生的弟弟幫他服務。

小誠以另一種責怪自己的方式自我傷害。「我不怪他們,我知道他們也有需求。」當我問他想過告性侵他的哥哥嗎?得到這樣的回應。他講話的樣子很緊張,眼睛緊閉,身體搖晃著,能感覺到他在承受折磨。「可是我就很討厭啊⋯⋯我就像一個工具,要用就用,」他說。

他後來跟我講述他逃離機構的戲劇化情節。因為不甘被性侵受辱,卻又不能說出這個秘密,他開始無來由地突然大哭,或是歇斯底里地尖叫。最後,機構的老師把他關進一間禁閉室。

兩坪大的房間裡,角落擺著一個尿壺,屋子裡僅有一扇通風窗,讓整個屋子更顯悶熱和髒臭,四週是海綿軟墊舖成的牆,牆皮上用奇異筆寫滿了「某某某到此一遊」、「幹」、以及對安置機構的詛咒。

他在裡頭更常驚恐地大叫,因為,他總覺得晚上有鬼。關到第3天,他已經瀕臨崩潰,趁老師送飯來的時候,用盡力氣衝開不鏽鋼的鐵門,開始往樓上跑,一下子衝到天台,一腳跨坐在欄杆上揚言要跳下去。

院方通知他的家長,讓媽媽帶他回家。之後,他再也沒有跟任何人提過在機構裡發生什麼事,對此,他的解釋是「日子就這樣過下去就好。」

要求被性侵的孩子忘掉這件事,若無其事地生活下去,恐怕是體制對受害少年最大的殘忍。安置機構處理性侵案件有套最便宜行事的做法,將性侵的加害人與受害人分開,並強制轉院,然後社工在轉出孩子時,繼續隱匿孩子被性侵的事實,任他們在體系中流轉。

結果,記憶無法被抹除,痛苦在時光中延續。

小誠最近在臉書寫下自己想要一台時光機。「我希望可以回到幼稚園,如果我那時候不那麼愛哭的話,我爸爸就不會打我,我也不會被送去機構,那大哥哥也就不會對我做這些事了。」他問我:「對不對?」

2019人權新聞獎(Human Rights Press Awards) 【中文特寫優異獎】《遮掩的傷口:安置機構裡被性侵的少年們》

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。